2023年度 2024年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 2008年度 2007年度

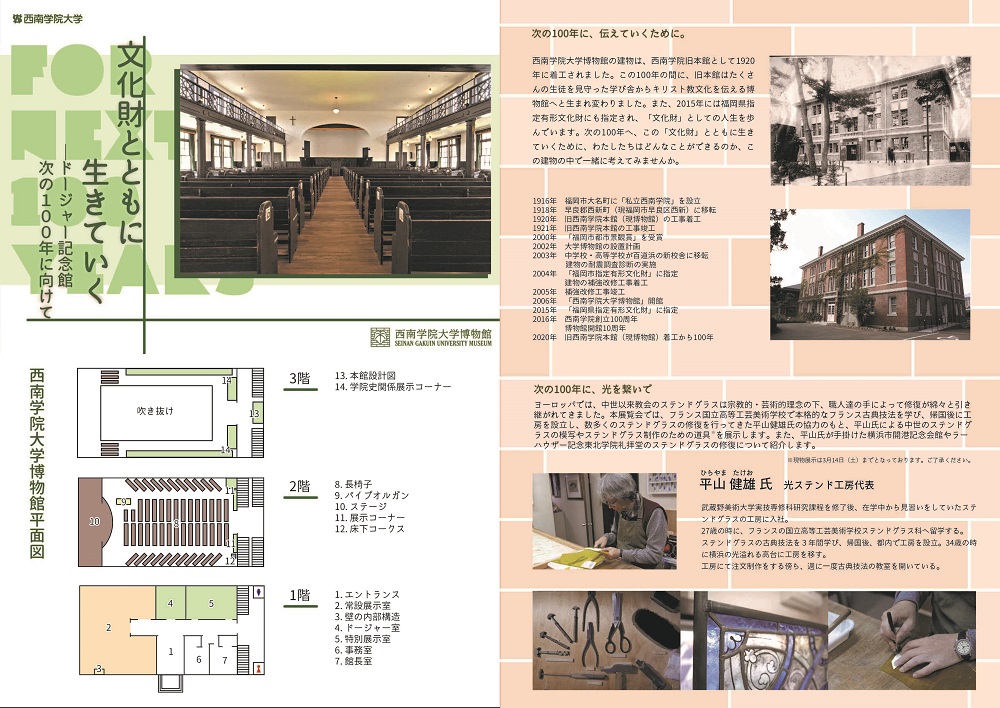

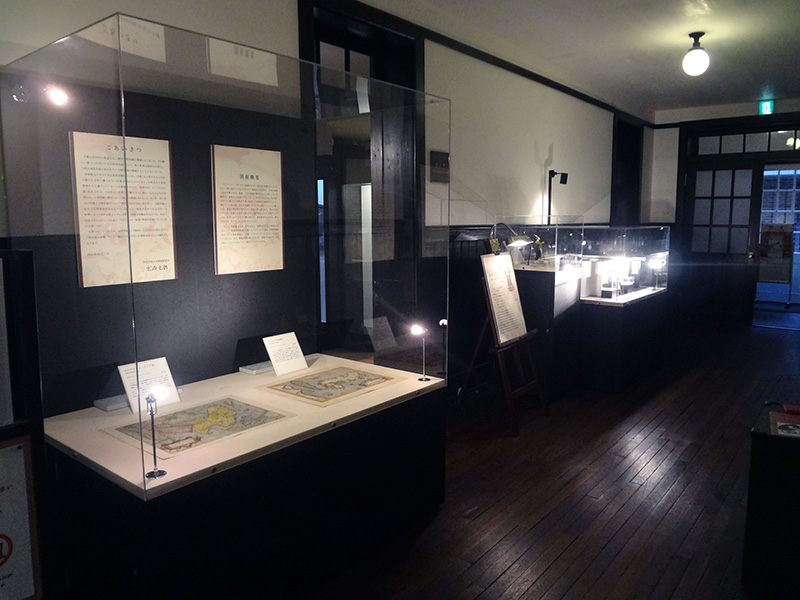

リーフレット(PDF) 会 場:西南学院大学博物館1階特別展示室・廊下 会 期:2024年10月21日(月)~12月14日(土) 休館日:日曜日 入館料:無料 主 催:西南学院大学博物館 協 力:広島経済大学図書館 広島県立歴史博物館(ふくやま草戸千軒ミュージアム) 九州大学医学図書館 九州大学中央図書館 福岡大学図書館

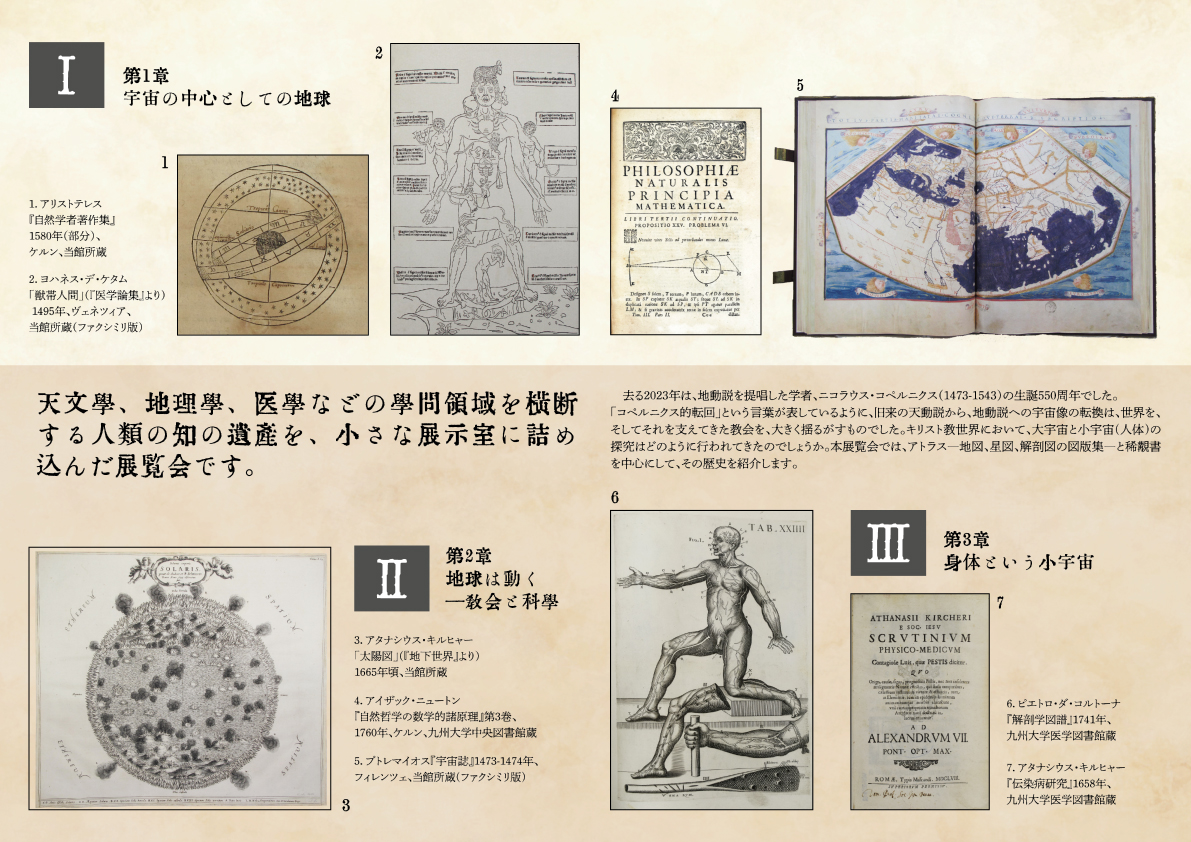

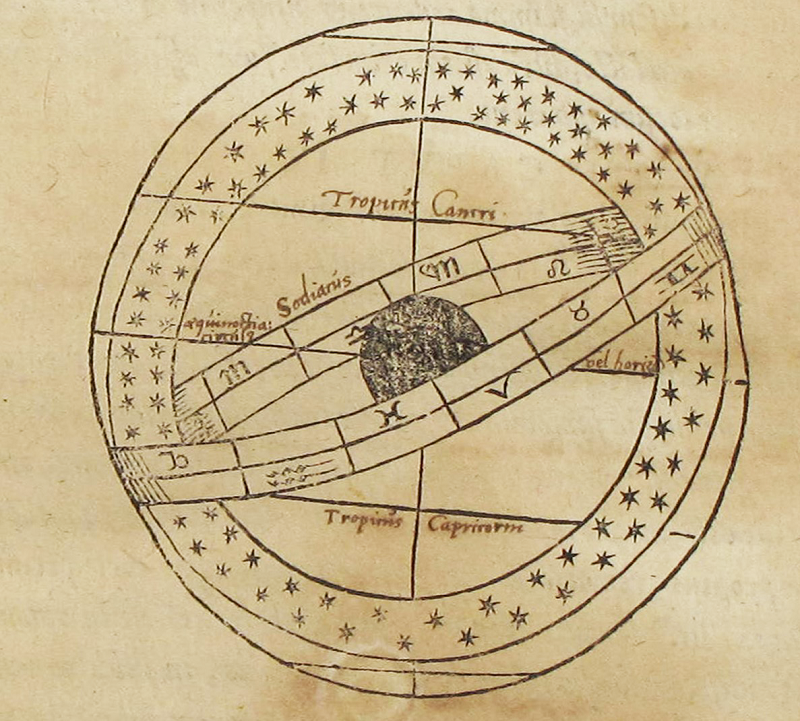

開催概要 去る2023年は、地動説を提唱した学者、コペルニクスの生誕550周年であった。「コペルニクス的転回」という言葉が示すように、旧来の天動説から地動説への宇宙像の転換は、ヨーロッパ人が信奉してきた世界を、大きく揺るがすものであった。 アリストテレスの自然学とプトレマイオスの天文学とを基調とし、地球を宇宙の中心とした天動説は、聖書釈義と結びつき、教会によって支持されるに至った。実証主義の時代には天体観測に基づき、天動説に疑義が呈されるようになる。教会は一部の地動説学者の書を禁書とし、宗教裁判を行ったことから、近代では教会あるいは宗教と科学は、相反するものと見做されている。 教会の歴史において科学的探究や実証主義は徹底的に排斥されたかというと、そうではない。むしろ神学において自然は聖書と同じく、神の啓示を記した書物とみなす伝統が存在しており、自ら自然学的研究を行う聖職者も存在したのである。 キリスト教世界において、大宇宙と小宇宙(人体)の探究はどのように行われてきたのか。本展覧会では、地図、星図、解剖図を中心にして、その歴史を展観する。

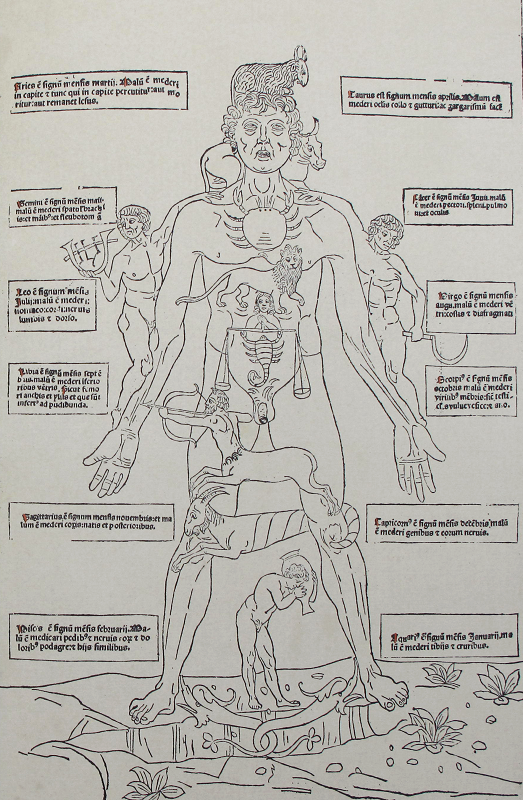

第1章 宇宙の中心としての地球 古代の宇宙論において、地球は宇宙の中心であると考えられていた。学者たちは時間を正確に測るため、そして自分たちがどのような運命に預かるか、こうしたことを測るために天体観測を行っていた。天動説はやがて神学と結びつき、その宇宙像はダンテ『神曲』にも反映され、文学の最高峰をも生み出した。 《おもな展示資料》 ★アリストテレス『自然学著作集』 (1580年/西南学院大学博物館蔵) ★ヨハネス・デ・ケタム「獣帯人間」(『医学論集』より、展示はファクシミリ版) (1495年/ヴェネツィア/西南学院大学博物館蔵)

第2章 地球は動く―教会と科学 15世紀には実験・観察主義が隆勢し、大航海時代を迎え、知識的にも地理的にも世界が拡張されていった。そうした流れから、天体の観測に基づき、天動説に対する地動説が提唱されることとなる。教会はこの学説にどう反応していたのだろうか。神学者の中には地動説を擁護したり、折衷したりした者もいた。教会と科学は現在思い描かれるより、対立を極めたものではなかった。自然を読むことは、神を知ることにつながっていたのだ。とりわけ、イエズス会士は科学活動も行っており、彼らの宣教活動は、結果的に世界地図の更新と地理学の発展に寄与することとなっていく。イエズス会士の中でもキルヒャーとヘルは、自然科学の分野で多くの功績を残した人物であった。

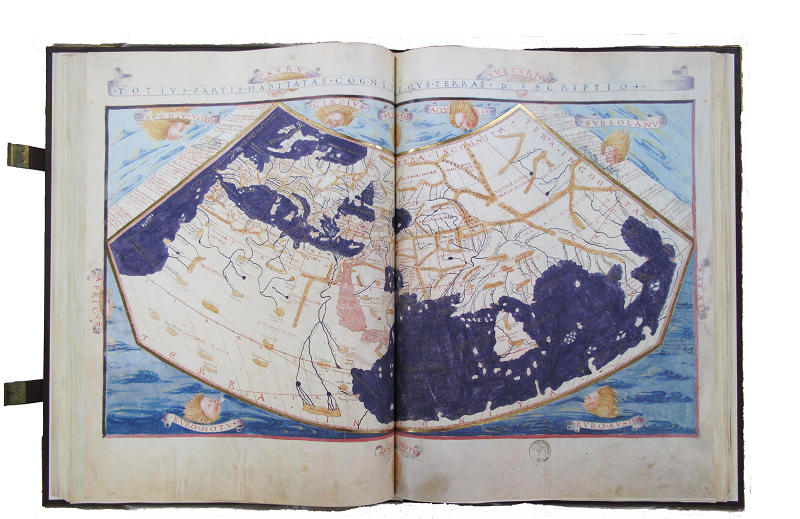

《おもな展示資料》 ★アタナシウス・キルヒャー「太陽図」(『地下世界』より) (1665年頃/西南学院大学博物館蔵) ★プトレマイオス『宇宙誌』(展示はファクシミリ版) (1473-1474年/フィレンツェ/西南学院大学博物館蔵)

第3章 身体という小宇宙 宇宙と世界について探究がなされるとともに、人間の身体についての知識も更新された。教会や大学は長らく血を忌み嫌い、聖職者と学者は、文献によって人体を知るのみであった。観察主義に基づき、大学で死体解剖が行われるようになり、人体の知識もより正確になっていった。医学の分野で教典となっていたのはガレノスの著作であり、解剖学の分野ではヴェサリウスが、生理学の分野ではハーヴェイがその知識体系を刷新した。 《おもな展示資料》 アタナシウス・キルヒャー『伝染病研究』 (1658年/九州大学医学図書館蔵) ピエトロ・ダ・コルトーナ『解剖学図譜』 (1741年/九州大学医学図書館蔵)

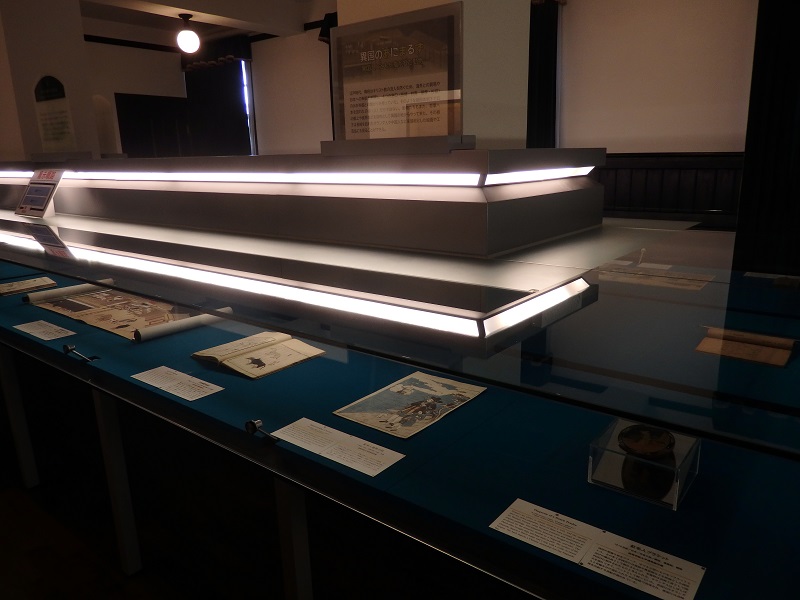

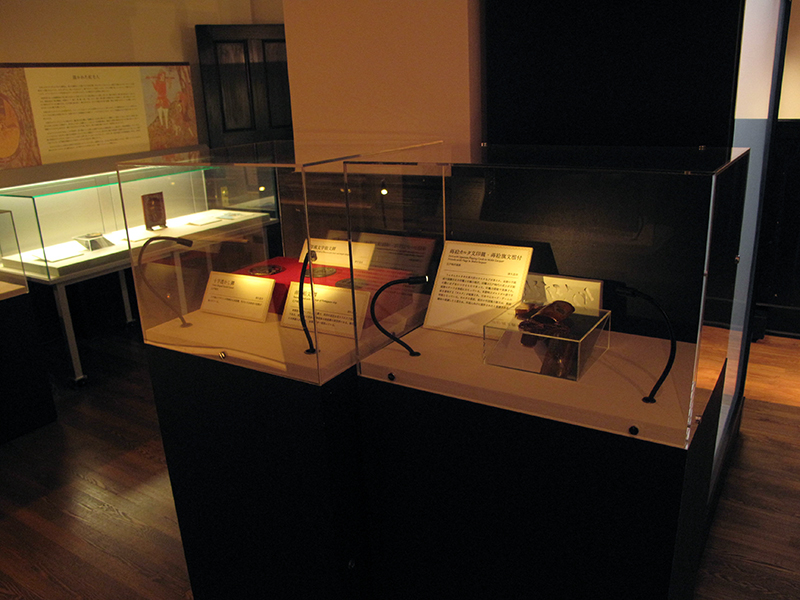

▶会場案内「写真撮影OK」

本展は写真撮影ができます。撮影した写真はSNSやブログ等にご掲載いただけます。ただしフラッシュ撮影、三脚や自撮り棒などを使用しての撮影、動画配信はご遠慮ください。

▶ 関連イベント ※終了

①公開講演会「獣帯人間あらわる―天体と身体の照応について―」 講 師:藤村 拓也 氏(町田市立国際版画美術館学芸員) 日 時:2024年11月2日(土) 14:00~15:30(13:30開場) 会 場:西南コミュニティーセンター 1階ホール 定 員:150 名 ※事前の申し込みは不要です。13時30分になりましたら、会場に直接お越しください。

司 会 森 結(西南学院大学博物館助教・学芸員) 公式Youtubeチャンネルにて動画を公開しました!

②ワークショップ「プラネタリウムをつくろう!」 日 時:2024年11月9日(土) 13:30~15:30 会 場:西南コミュニティーセンター 2階会議室

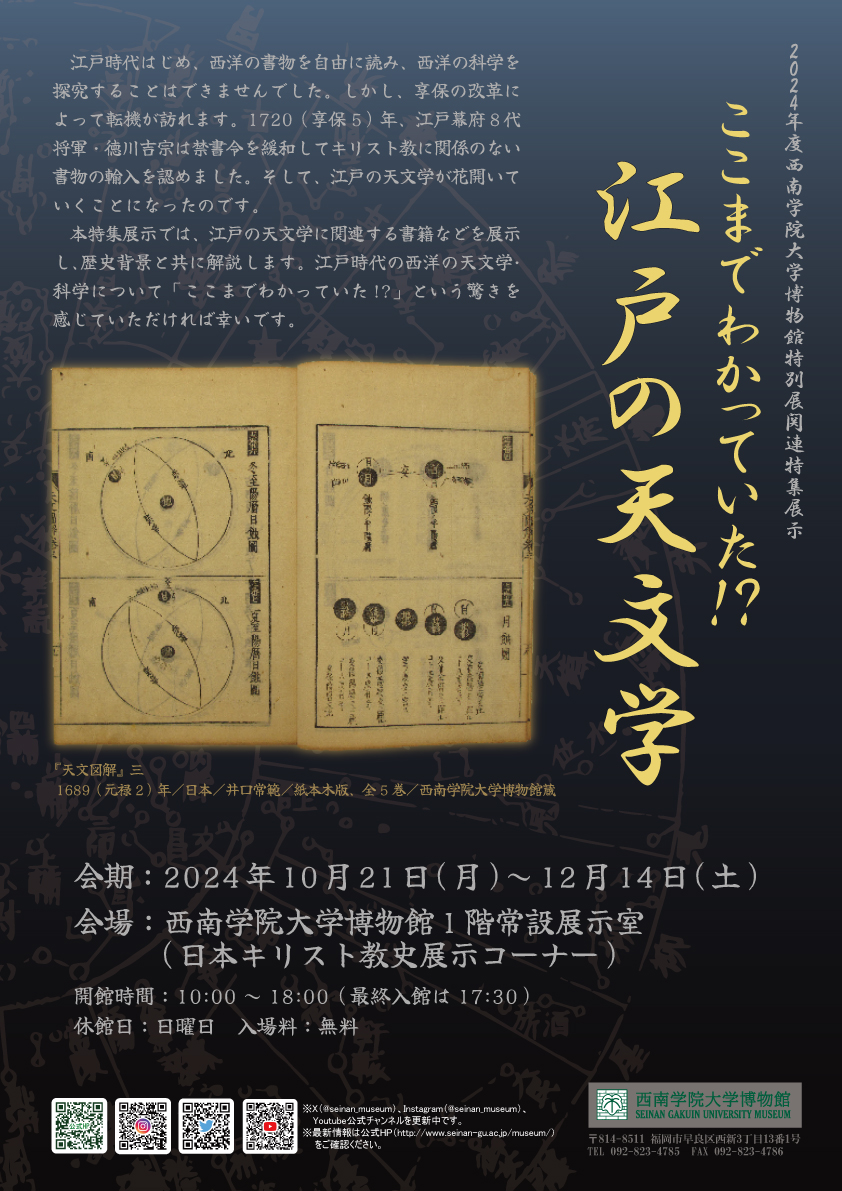

会 場:西南学院大学博物館1階常設展示室(日本キリスト教史展示コーナー) 会 期:2024年10月21日(月)~12月14日(土) 休館日:日曜日 入館料:無料 主 催:西南学院大学博物館

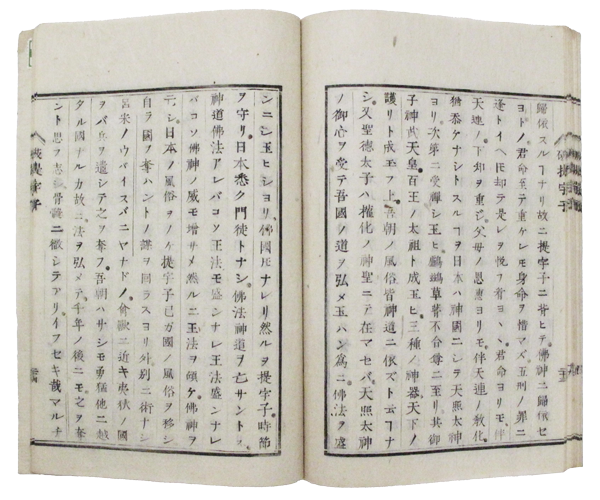

開催概要 江戸時代はじめ、西洋の書物を自由に読み、西洋の科学を探究することはできませんでした。しかし、享保の改革によって転機が訪れます。1720(享保5)年、江戸幕府8代将軍・徳川吉宗は禁書令を緩和してキリスト教に関係のない書物の輸入を認めました。そして、江戸の天文学が花開いていくことになったのです。 本特集展示では、江戸の天文学に関連する書籍などを展示し、歴史背景と共に解説します。江戸時代の西洋の天文学・科学について「ここまでわかっていた!?」という驚きを感じていただければ幸いです。

▶会場案内「写真撮影OK」

本展は写真撮影ができます。撮影した写真はSNSやブログ等にご掲載いただけます。ただしフラッシュ撮影、三脚や自撮り棒などを使用しての撮影、動画配信はご遠慮ください。

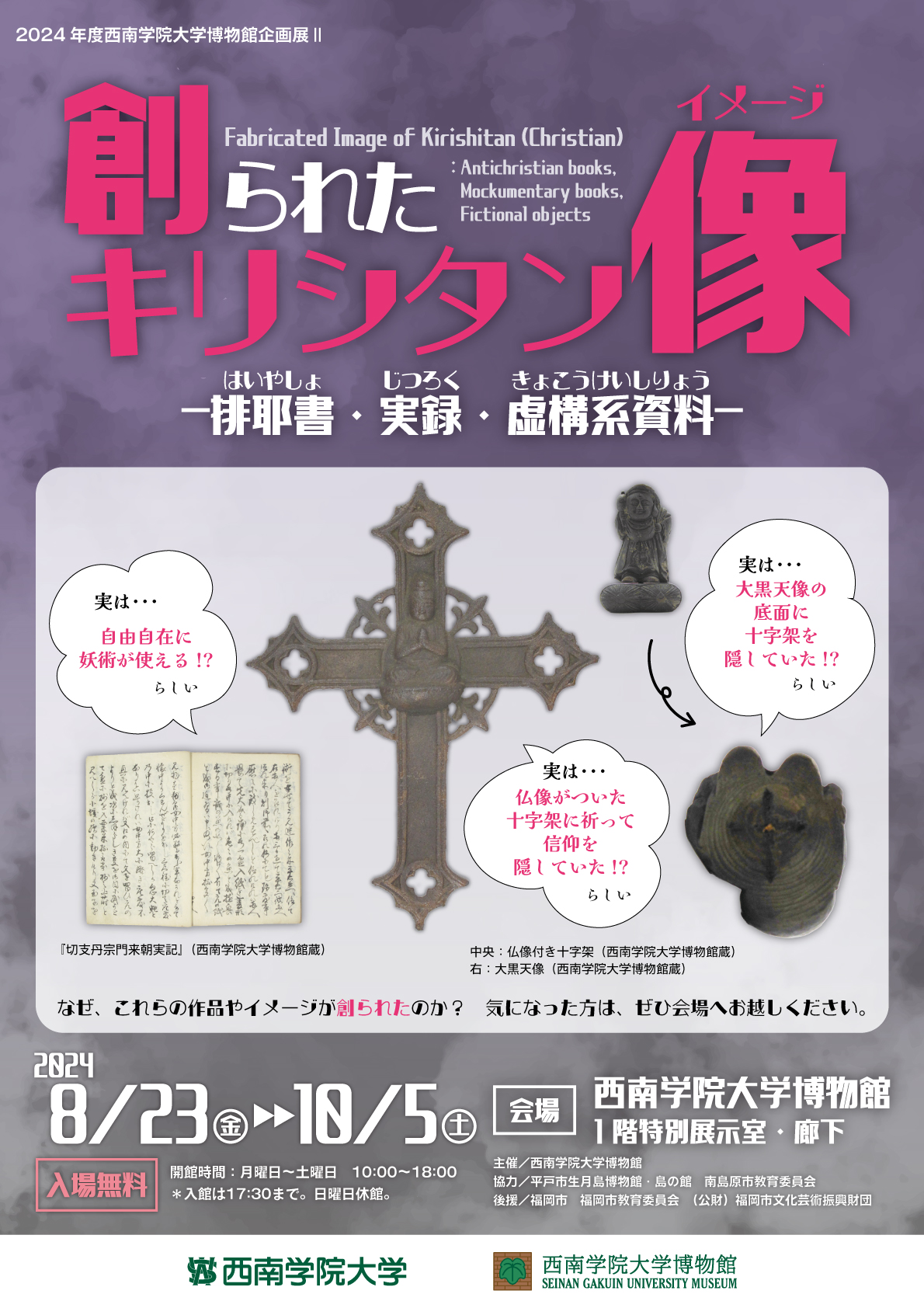

会 場:西南学院大学博物館1階特別展示室・廊下・常設展示室(日本キリスト教史コーナー) 会 期:2024年8月23日(金)~10月5日(土) 休館日:日曜日 入館料:無料 主 催:西南学院大学博物館 協 力:平戸市生月町博物館・島の館 南島原市教育委員会

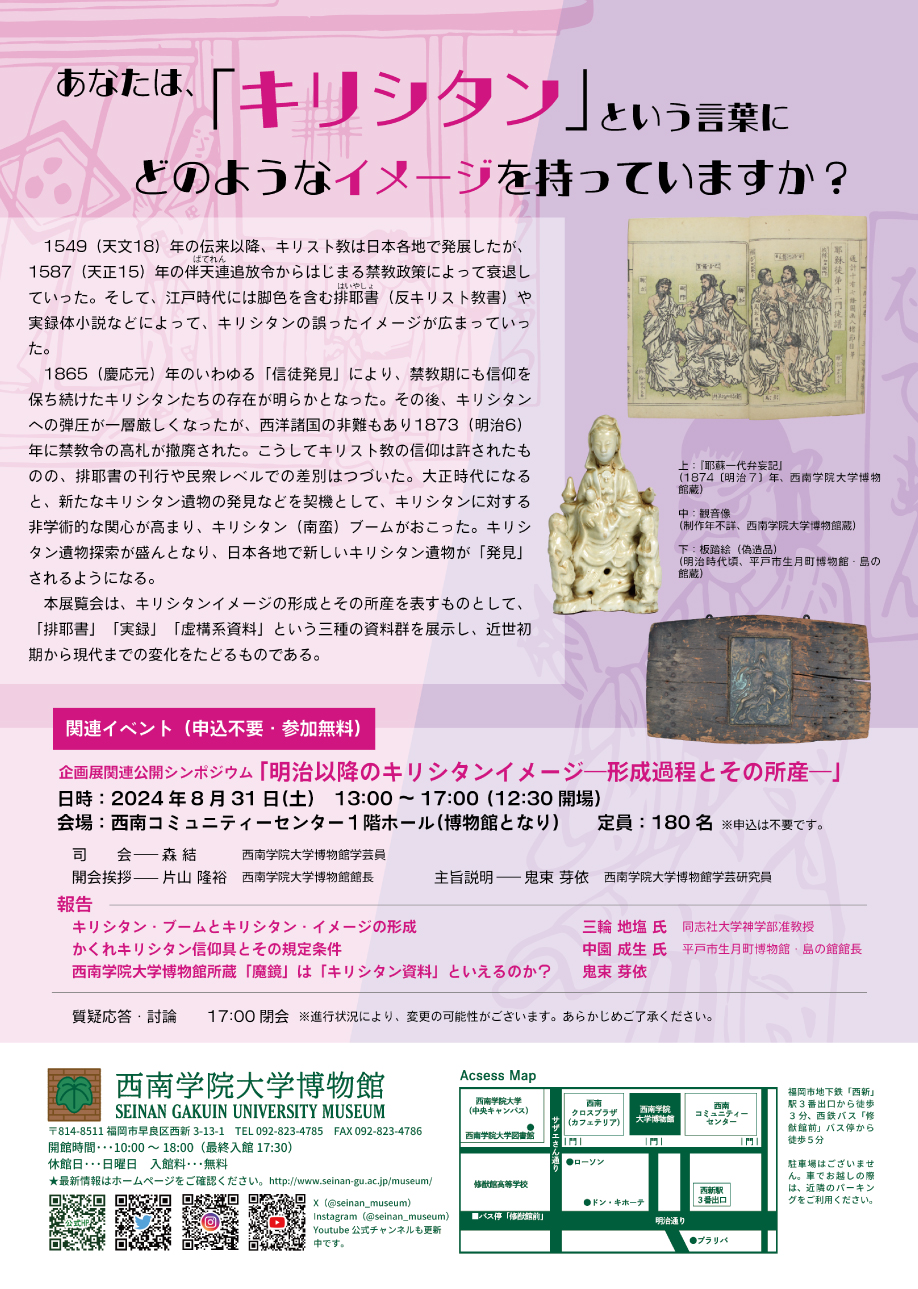

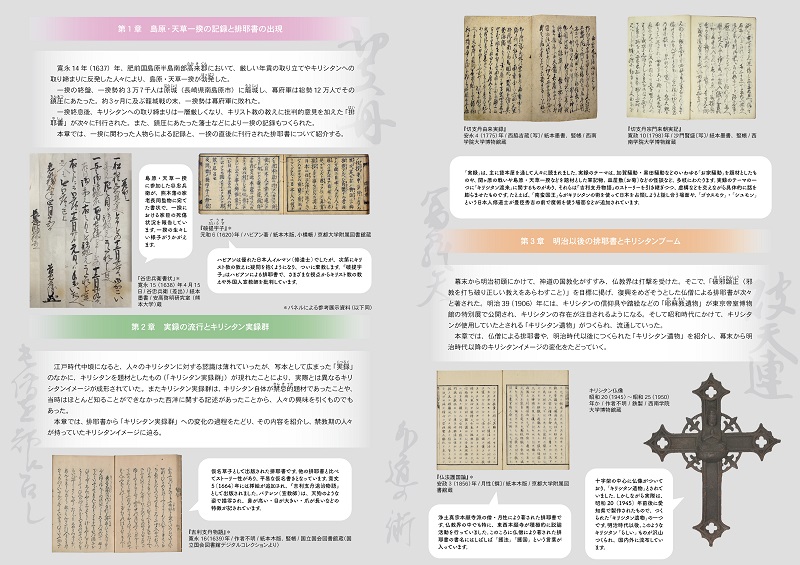

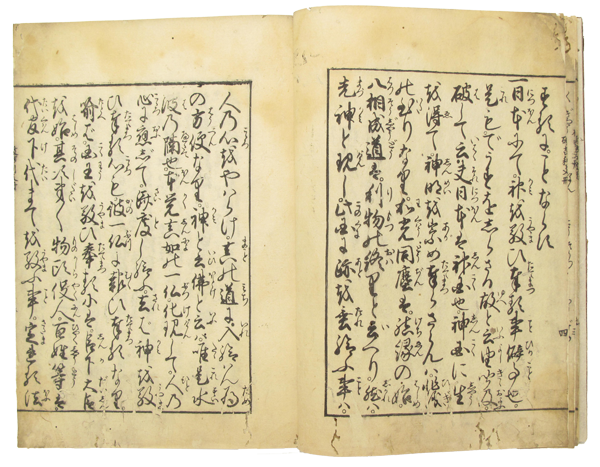

開催概要 1549(天文18)年の伝来以降、キリスト教は日本各地で発展したが、1587(天正15)年の伴天連追放令からはじまる禁教政策によって衰退していった。 そして、江戸時代には脚色を含む排耶書(反キリスト教書)や実録体小説などによって、キリシタンの誤ったイメージが広まっていった。 1865(慶応元)年のいわゆる「信徒発見」により、禁教期にも信仰を保ち続けたキリシタンたちの存在が明らかとなった。その後、キリシタンへの弾圧が一層厳しくなったが、 西洋諸国の非難もあり1873(明治6)年に禁教令の高札が撤廃された。こうしてキリスト教の信仰は許されたものの、排耶書の刊行や民衆レベルでの差別はつづいた。 大正時代になると、新たなキリシタン遺物の発見などを契機として、キリシタンに対する非学術的な関心が高まり、キリシタン(南蛮)ブームがおこった。キリシタン遺物探索が 盛んとなり、日本各地で新しいキリシタン遺物が「発見」されるようになる。 本展覧会は、キリシタンイメージの形成とその所産を表すものとして、「排耶書」「実録」「虚構系資料」という三種の資料群を展示し、近世初期から現代までの変化をたどるものである。

▶ 主な展示資料 出品目録 (PDF)

1 排耶書―耶蘇の排斥―

《おもな展示資料》 ★『破提宇子』 (1809〔文化6〕年/日本/ハビアン〔著〕/西南学院大学博物館蔵) ★『破吉利支丹』 (1662〔寛文2〕年/京都/鈴木正山〔撰〕、堤六左衛門〔刊〕/紙本木版、竪帳/西南学院大学博物館蔵) 『吉利支丹退治物語(覆刻)』 (1929〔昭和4〕年/日本/稀書複製會/紙本印刷、和装本/西南学院大学図書館蔵)

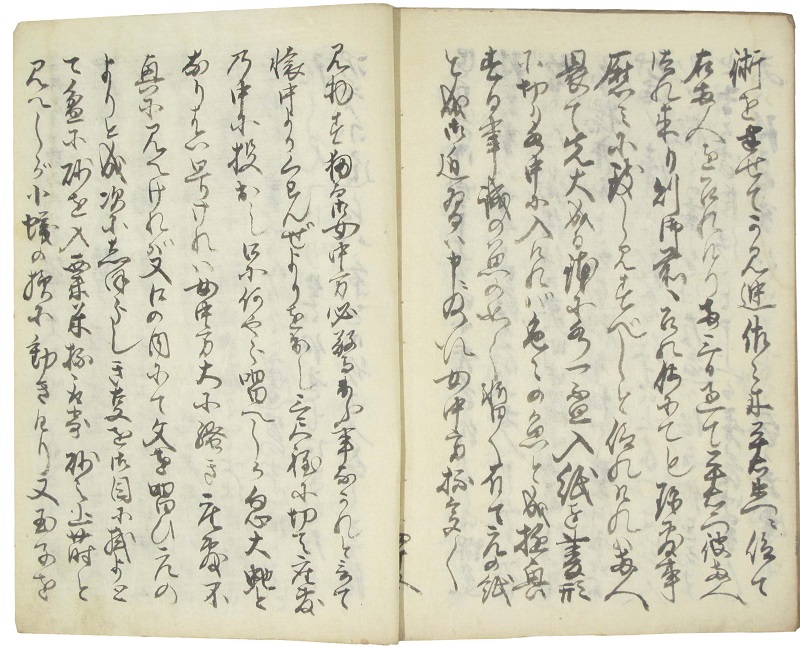

2 キリシタン実録―キリシタンイメージの定着―

《おもな展示資料》 『切支丹由来実録』 (1775〔安永4〕年/日本/西脇吉蔵〔写〕 /紙本墨書、竪帳/西南学院大学博物館蔵) ★『切支丹宗門来朝実記』 (1798〔寛政10〕年/沙門賢盛〔写〕/紙本墨書、竪帳/西南学院大学博物館蔵) ★『耶蘇一代弁妄記』 (1874〔明治7〕年/日本/田島象二〔著〕・小林永濯〔画〕/紙本木版、彩色、和装本/西南学院大学博物館蔵)

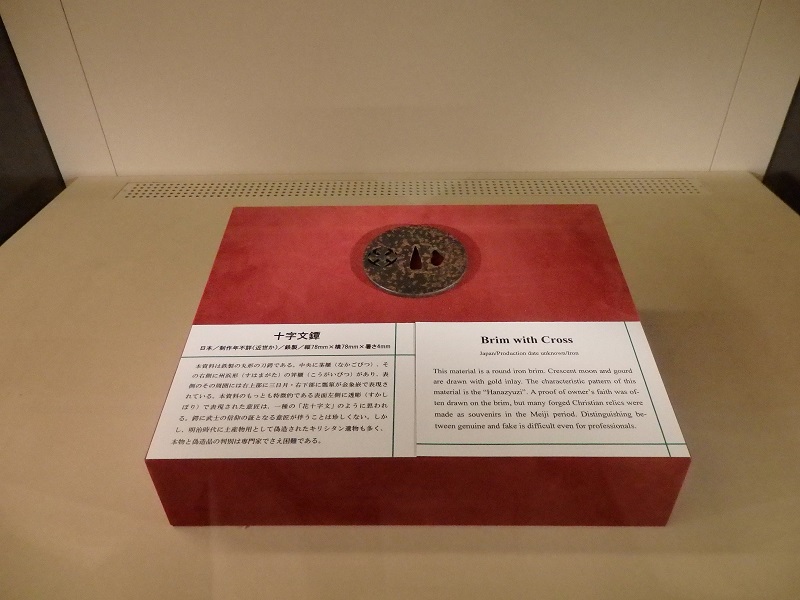

3 虚構系資料 ―「発見」されたキリシタン遺物たち―

《おもな展示資料》 ★仏像付き十字架 (1945〔昭和20〕年~ 1950〔昭和25〕年頃/愛知県海部郡美和町/伝 林擁国/鉄/西南学院大学博物館蔵) 染付十字文鉢 (明治時代~大正時代頃/日本/制作者不詳/染付、鉢/西南学院大学博物館蔵) ★観音像(偽物のマリア観音像) (20 世紀/中国か/制作者不詳/木彫/個人蔵) 懸仏 (明治時代~昭和時代前半/日本/制作者不詳/青銅/平戸市生月町博物館・島の館蔵) 紙踏絵 (明治時代か/日本/制作者不詳/紙本木版/西南学院大学博物館蔵)

▶会場案内「写真撮影OK」

本展は写真撮影ができます。撮影した写真はSNSやブログ等にご掲載いただけます。ただしフラッシュ撮影、三脚や自撮り棒などを使用しての撮影、動画配信はご遠慮ください。

▶ 関連イベント *台風10号の影響により延期

公開シンポジウム「明治以降のキリシタンイメージ―形成過程とその所産―」 日 時:2024年9月21日(土) 13:00~17:00(12:30開場) *台風10号の影響により、当初予定を変更いたしました。 会 場:西南コミュニティーセンター ホール 定 員:180 名 ※事前の申し込みは不要です。12時30分になりましたら、会場に直接お越しください。 司 会 森 結(西南学院大学博物館学芸員) 開会挨拶 片山 隆裕(西南学院大学博物館館長) 主旨説明 鬼束 芽依(西南学院大学博物館学芸研究員) ===== 報 告 「キリシタン・ブームとキリシタン・イメージの形成」 三輪 地塩 氏(同志社大学神学部准教授) 「かくれキリシタン信仰具とその規定条件」 中園 成生 氏(平戸市生月町博物館・島の館館長) 「西南学院大学博物館所蔵『魔鏡』は『キリシタン資料』といえるのか?」 鬼束 芽依

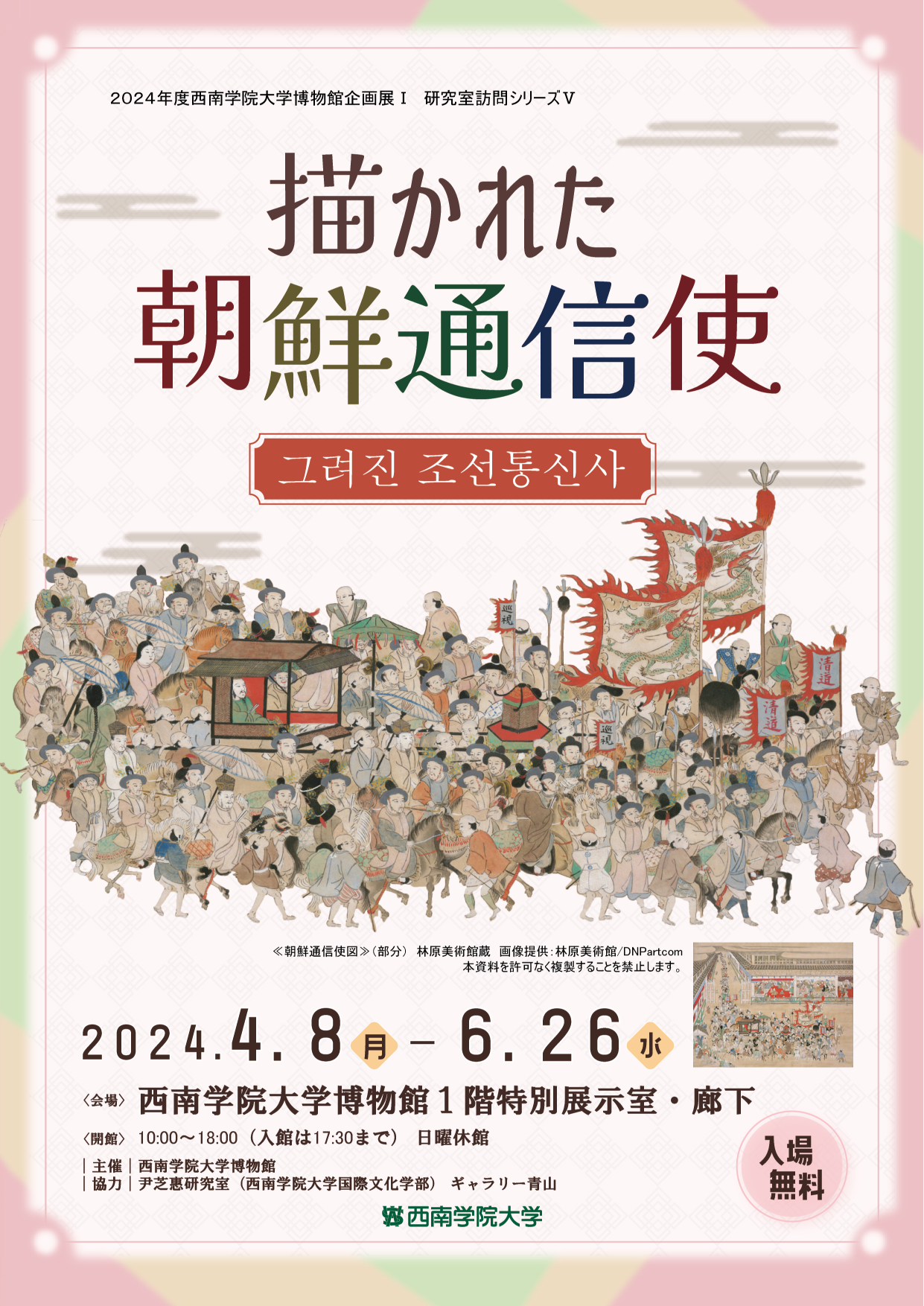

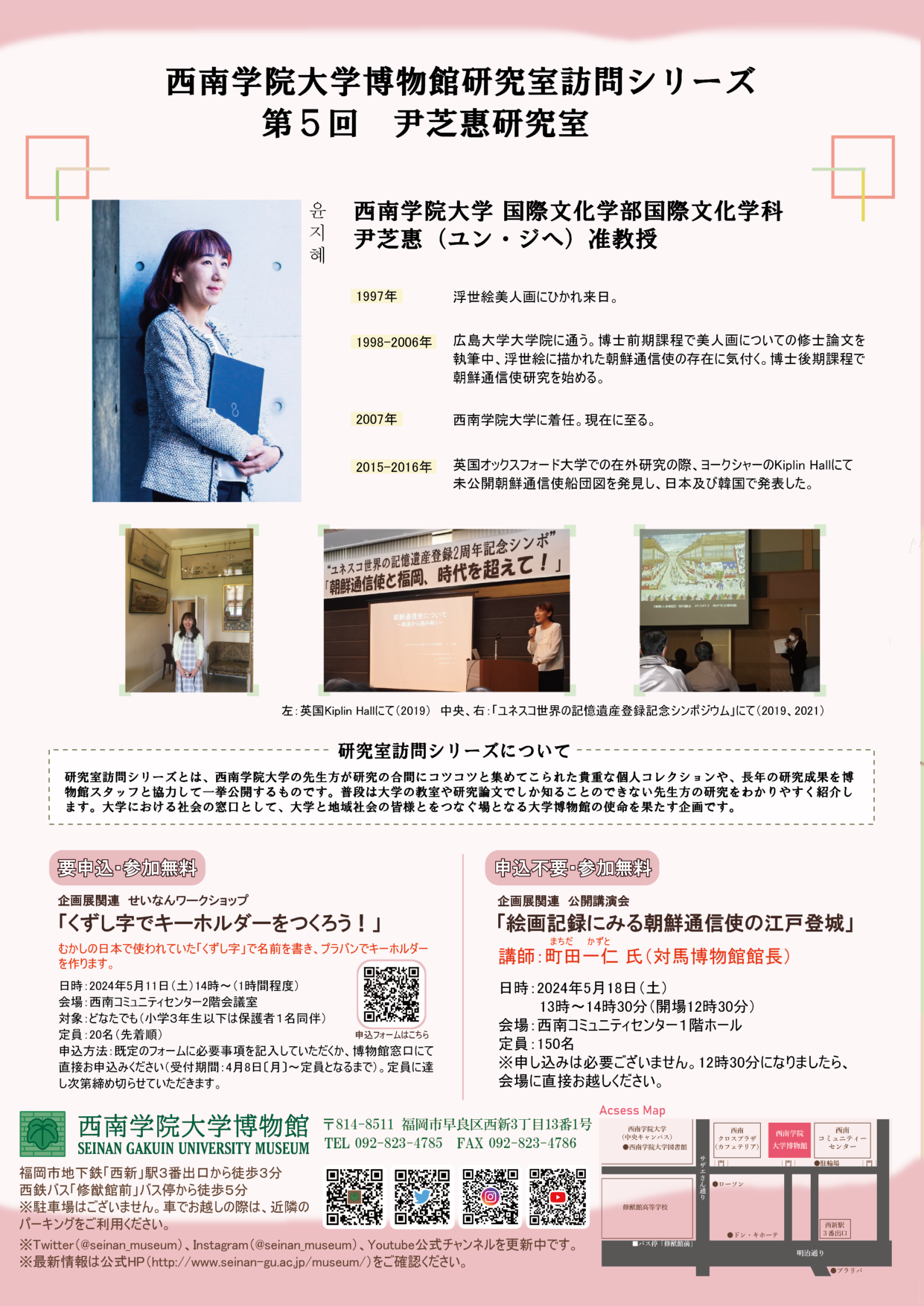

会 場:西南学院大学博物館1階特別展示室・廊下 会 期:2024年4月8日(月)~6月26日(水) 休館日:日曜日 入館料:無料 主 催:西南学院大学博物館 協 力:尹芝惠研究室(西南学院大学国際文化学部) ギャラリー青山

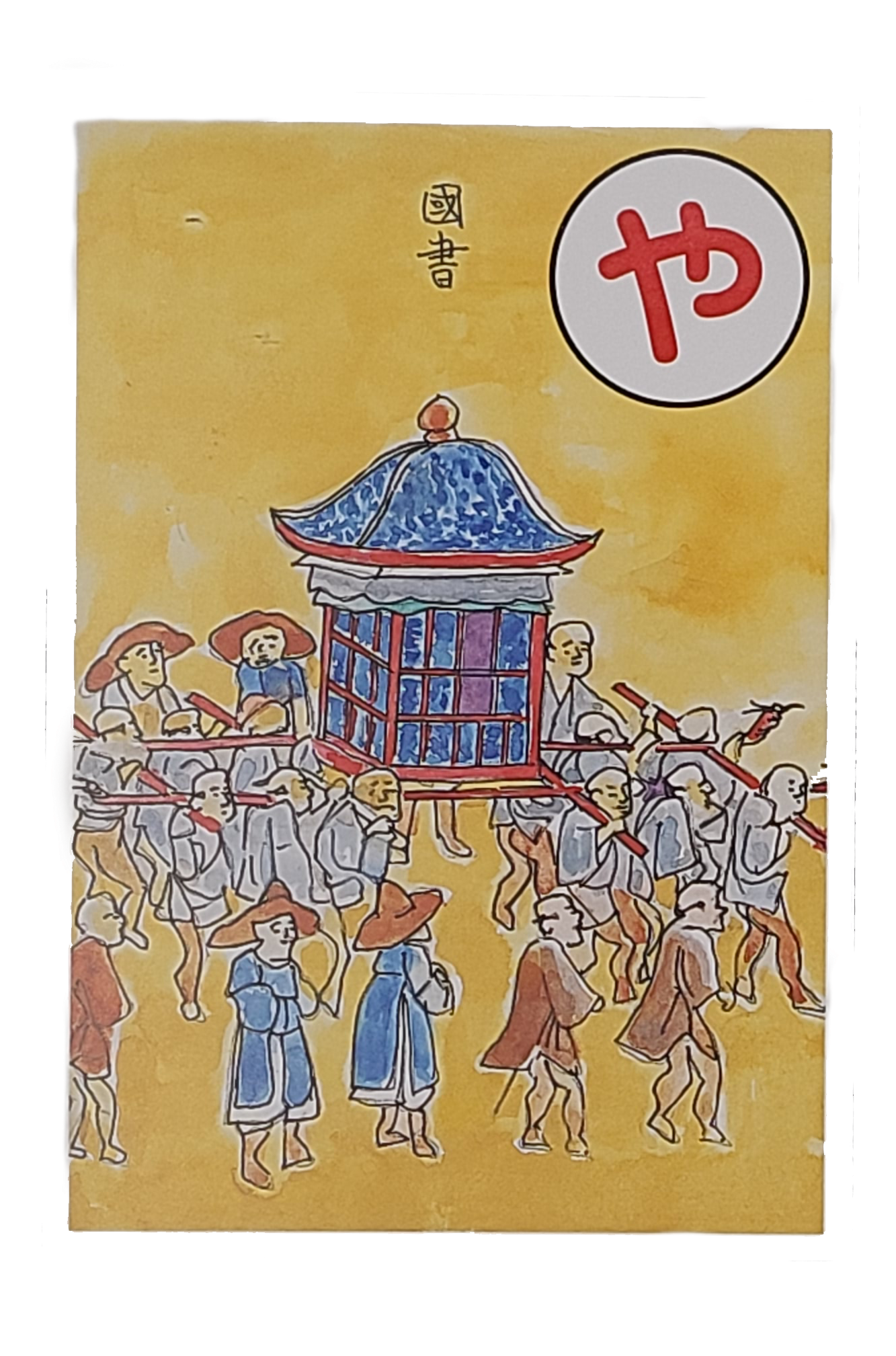

開催概要 展覧会リーフレット (PDF) 朝鮮通信使は、朝鮮国王からの国書をもたらすために、室町時代から江戸時代にかけて 来日した使節団である。今日では遠隔地間で情報を伝達する手段に対して用いられる「通 信」 という言葉だが、当時は単なる音信のやり取りという意味以上に「信(よしみ)を 通ずる」、つまり日本と朝鮮が親しい関係を構築するための使節という意味が込められていた。 本展覧会では、尹芝惠研究室(西南学院大学国際文化学部)の協力のもと、朝鮮通信使に 関する記録や朝鮮通信使が描かれた絵画作品・工芸作品などを展示する。また、ユネスコ 「世界の記憶」登録や尹芝惠研究室の活動を含む、朝鮮通信使をめぐる現代の活動について も紹介する。 協力研究室からのメッセージ 近世の朝鮮通信使は、朝鮮国王が江戸幕府に対して派遣した使節団で、1607年から1811年 の間に計12回にわたって来日しました。彼らは日朝外交という政治のための使者であると 同時に、学術・芸術・技術などの文化交流を担った存在でもあります。 日韓関係を表現するとき、しばしば「近くて遠い国」という表現が用いられますが、古来 交流を重ねてきた日本と韓国の間には、様々な問題が起こりました。しかし、それはあくま でも政治的な側面から見た軋轢であり、民間レベルでは良好な関係を築いてきたこともまた 紛れもない事実です。今日でもK-POPなどを通して韓国に興味持つようになる人が多くいる ことを考えると、「近くて遠い国」を理解するためには、まず文化的な交流が必要だという ことがよく分かります。 この江戸時代の日朝関係に関する展覧会が、皆様のよき学びの場となり、ひいては日韓の 歴史に対する理解の一助となれば幸いです。 (西南学院大学国際文化学部国際文化学科 准教授 尹芝惠)

▶ 主な展示資料

Ⅰ 「信(よしみ)を通ずる」使節

『海東諸国記』 “해동제국기” (신숙주〔著〕/紙本/韓国国立中央博物館蔵 複製:韓国/紙本印刷/尹芝惠研究室蔵 復刻:1933〔昭和8〕年/朝鮮史編集会〔編〕/紙本印刷/西南学院大学博物館蔵) ★雨森芳洲と朝鮮通信使かるた (2005〔平成17〕年11月/滋賀県長浜市/平井茂彦〔作〕/箱付,厚紙印刷/尹芝惠研究室蔵)

Ⅱ 「通信使像」の変遷

《朝鮮通信使来朝図》 *パネル展示 (1748~1750〔寛永元~3/英祖24~26〕年頃/日本/羽川藤永/紙本著色/神戸市立博物館蔵) ★朝鮮通信使文皿 (2005〔平成17〕年頃/香蘭社 岐阜工場/香蘭社/色絵磁器/尹芝惠研究室蔵)

▶会場案内「写真撮影OK」

本展は写真撮影ができます。撮影した写真はSNSやブログ等にご掲載いただけます。ただしフラッシュ撮影、三脚や自撮り棒などを使用しての撮影、動画配信はご遠慮ください。

▶ 関連イベント

①公開講演会「絵画記録にみる朝鮮通信使の江戸登城」 講 師:町田一仁 氏(対馬博物館館長) 日 時:2024年5月18日(土) 13時~14時30分(12時30分開場) 定 員:150名 ※事前の申し込みは不要です。12時30分になりましたら、会場に直接お越しください。 ②せいなんワークショップ「くずし字でキーホルダーをつくろう!」 むかしの日本で使われていた「くずし字」で名前を書き、プラバンでキーホルダーを作ります。 日 時:2024年5月11日(土)14時~(1時間程度) 会 場:西南コミュニティーセンター2階会議室 対 象:どなたでも(小学校3年生以下は保護者1名同伴) 定 員:20名(先着順) 申込方法:受付終了しました。

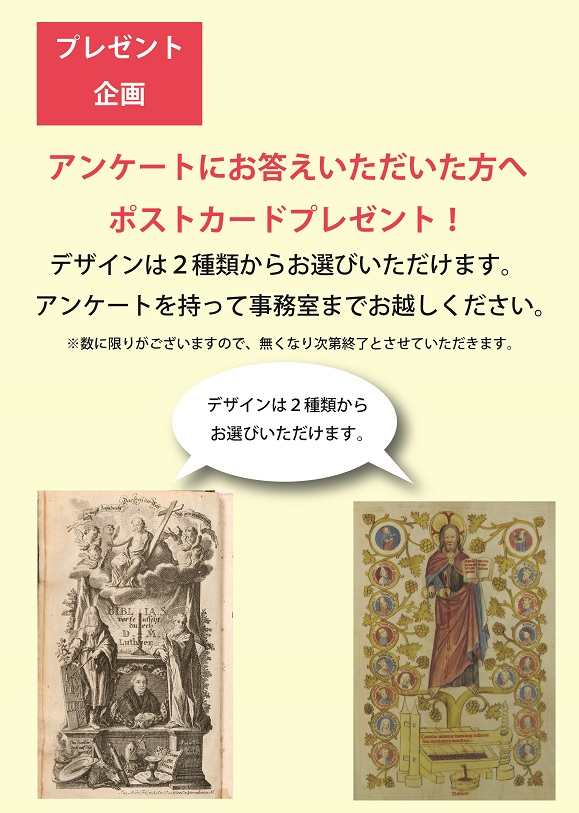

▶ アンケートプレゼント

展覧会期間中(2024年4月8日〔月〕~6月26日〔水〕)、アンケートにご回答いただいた方に、展覧会オリジナルグッズをプレゼント! ※無くなり次第終了となります。

出品目録(PDF) 会 場:西南学院大学博物館1階特別展示室・廊下 会 期:2025年1月24日(金)~3月6日(木) 休館日:日曜日 入館料:無料 主 催:西南学院大学博物館 協 力:工房まる田村のアトリエ

工房まる×西南学院大学博物館 「工房まる」が創り出した数々の作品が、西南学院大学博物館にやってきました! 「工房まる」は、絵画や陶芸などの創作活動を軸として、障がい者の自立を目指し活動している障害福祉サービス事業所です。メンバーが創り出す作品はとてもユニークで惹きつけられるものばかりです。本展覧会では、工房まるのメンバーの方々が創出した作品を紹介し、ユニークな作品の数々とその先にいるメンバー(創作者)たちをより多くの人に知ってもらうことを目的としています。 「作品をきっかけに様々な人やモノと出会い、知り合える機会を作り育もう」とする工房まるの空間を、「作品を通して学びを多くの人に提供する」博物館の空間と掛け合わせ、様々な人が作品との出会いと学びを楽しめる空間になりました。展示室の中では、あえて展示作品の細かい解説文は伏せておきました。まだ見ぬ作品との出会いにドキドキしながらご鑑賞ください。 テーマ展示とは? 大学博物館で勤務する学芸調査員(本学学部生・大学院生)が企画する小規模な展覧会です。展覧会は学芸調査員の研究テーマに関連したテーマになっています。学芸員の指導・補助のもと、企画発案からチラシやキャプションの制作、会場の構成まですべて学芸調査員が担当しました。

▶ 関連イベント ※申込不要

ギャラリートーク 工房まるメンバーが、展示作品について生解説をおこないます! 日 時:1)2025年2月1日(土) 13時30分~(1時間程度) 2)2025年2月22日(土) 13時30分~(1時間程度) 会 場:西南学院大学博物館1階特別展示室 ※事前の申し込みは不要です。13時30分になりましたら、会場に直接お越しください。

▶ オリジナルグッズプレゼント

会期中、会場でアンケートを回答いただいた方に、工房まる田村のアトリエオリジナルグッズをプレゼント! ※プレゼントはおひとり様一つまでとさせていただきます。 ※数に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、予めご了承ください。

▶ 会場案内「写真撮影OK」

本展は写真撮影ができます。撮影した写真はSNSやブログ等にご掲載いただけます。ただしフラッシュ撮影、三脚や自撮り棒などを使用しての撮影、動画配信はご遠慮ください。

会 場:西南学院大学博物館常設展示室 会 期:2024年6月26日(水)~10月16日(水) 入館料:無料 博物館ニュースvol.51の所蔵品紹介特集で掲載している「太陽図」の実物展示です。

会 場:西南学院大学博物館常設展示室 会 期:2023年12月20日(水)~2024年6月26日(水) 入館料:無料 博物館ニュースvol.50の所蔵品紹介特集で掲載している「芝蘭堂新元会図」の実物展示です。

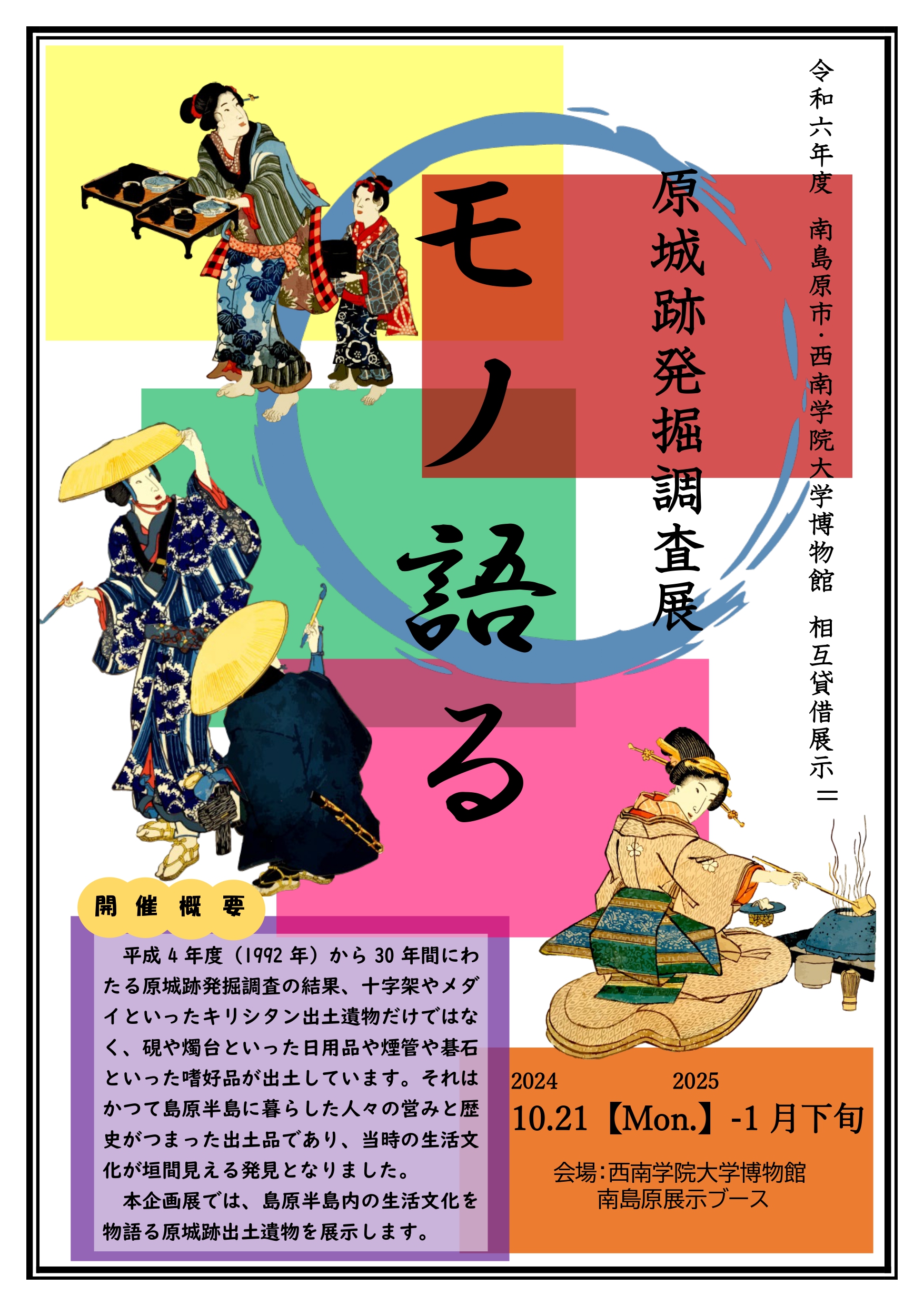

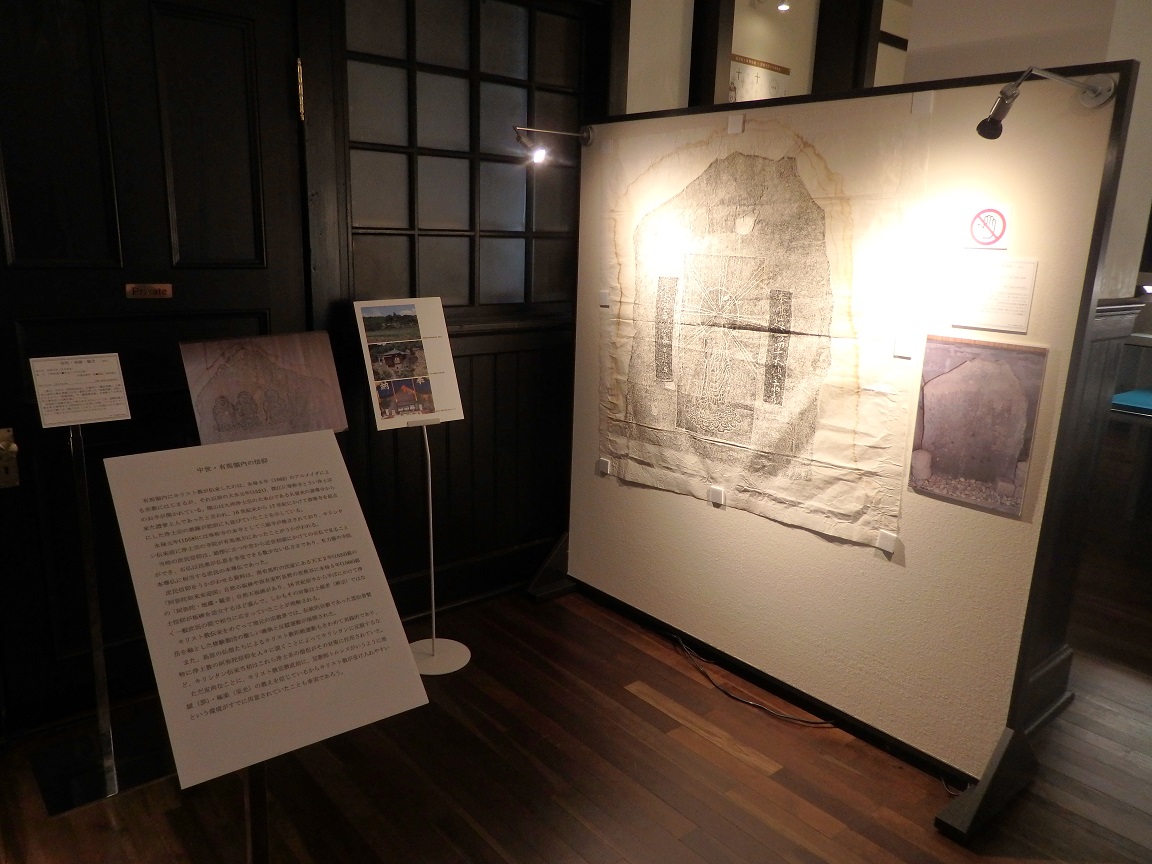

会 場:西南学院大学博物館 常設展示室 会 期:2024年10月21日(月)~2025年3月6日(木) 入館料:無料 ※撮影禁止 平成4年度(1992年)から30年間にわたる原城跡発掘調査の結果、十字架やメダイといったキリシタン出土遺物だけではなく、硯や燭台といった日用品や煙管や碁石といった嗜好品が出土しています。それはかつて島原半島に暮らした人々の営みと歴史がつまった出土品であり、当時の生活文化が垣間見える発見となりました。 本企画展では、島原半島内の生活文化を物語る原城跡出土遺物を展示します。

会 場:西南学院大学博物館常設展示室 廊下 会 期:2024年10月21日(月)~2025年3月6日(木) 入館料:無料

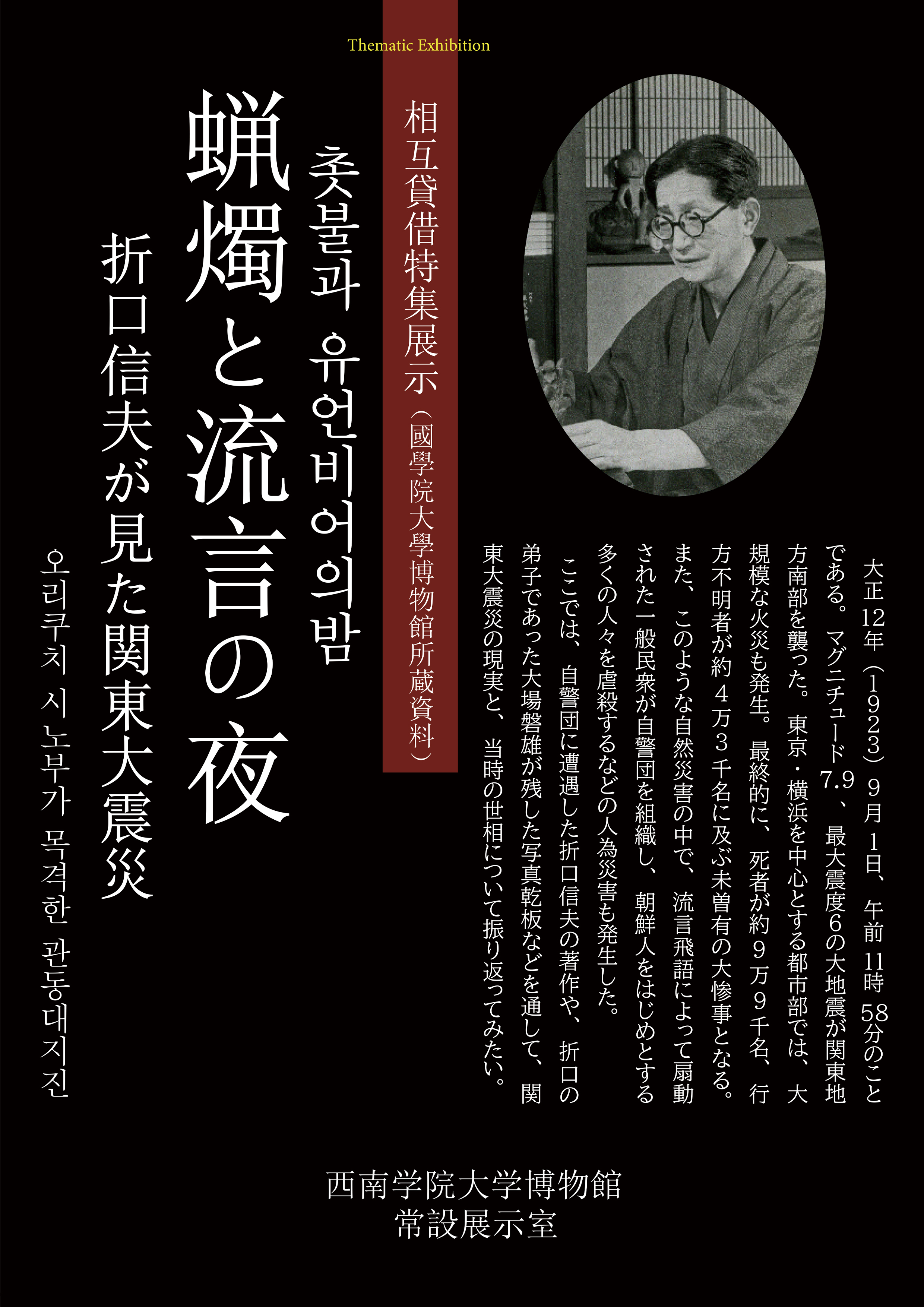

大正12年(1923)9月1日、午前11時58分のことである。マグニチュード7.9、最大震度6の大地震が関東地方南部を襲った。東京・横浜を中心とする都市部では、大規模な火災も発生。最終的に、死者が約9万9千名、行方不明者が約4万3千名に及ぶ未曽有の大惨事となる。また、このような自然災害の中で、流言飛語によって扇動された一般民衆が自警団を組織し、朝鮮人をはじめとする多くの人々を虐殺するなどの人為災害も発生した。 ここでは、自警団に遭遇した折口信夫の著作や、折口の弟子であった大場磐雄が残した写真乾板などを通して、関東大震災の現実や、当時の世相について振り返ってみたい。

会 場:西南学院大学博物館 ドージャー記念室 会 期:2024年7月11日(木)~10月15日(水) 入館料:無料 ※撮影禁止 南島原市には、日露戦争や太平洋戦争の際、出征していた兵士の手紙が多く残されています。手紙は母親や友に宛てたもの、特攻隊として最後に残した遺書など、戦争に赴いた人たちの想いがつまった貴重な資料です。 本企画展では、口之津兵士の手紙を取り上げ、戦場がどのような場所だったのかを紹介します。改めて平和の大切さを考えてみましょう。

会 場:西南学院大学博物館常設展示室 廊下 会 期:2024年6月11日(火)~10月15日(水) 入館料:無料

北海道周辺の先住民族であるアイヌの人々は、和人や北方諸民族との交流によって独自の文化を営んできた。また、交易によって入手した様々な財を用いて、人間のための道具や、神々と交信するための道具を作ってきたのである。國學院大學では、金田一京助、久保寺逸彦らによってアイヌ民族研究が拓かれ、北海道短期大学部においてもアイヌ文化継承事業を推進している。本特集展示は、渡辺紳一郎氏が収集し、水村真理子氏によって寄贈され資料を中心とするもの。ぜひ、この機会に、過去と現在におけるアイヌ民族の文化にふれて頂きたい。

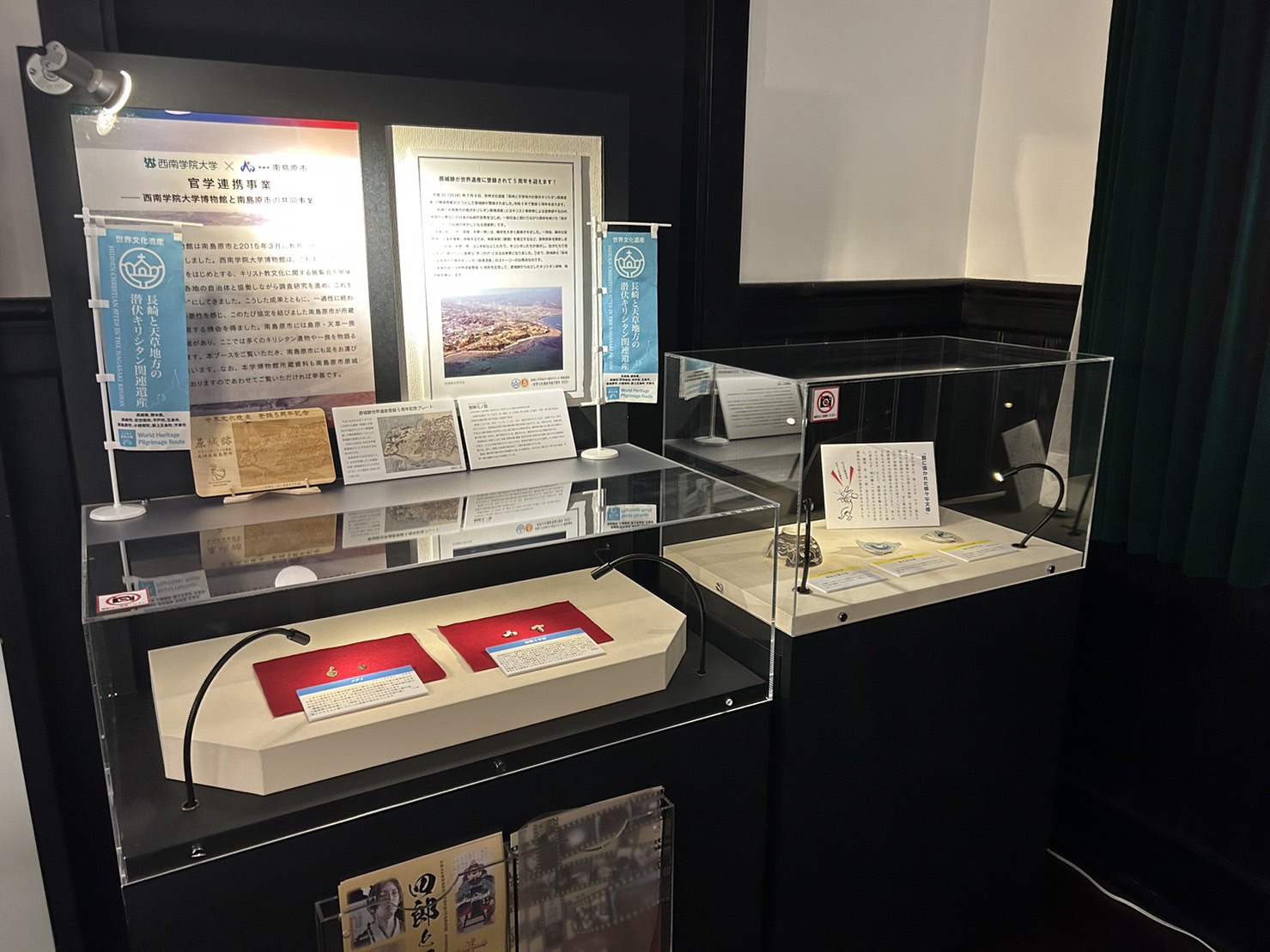

会 場:西南学院大学博物館常設展示室 南島原展示ブース 会 期:2024年3月12日(火)~7月10日(水) 入館料:無料 ※撮影禁止 寛永15年(1638)2月27日、28日、原城は約12万の幕府軍によって陥落し、島原・天草一揆は終結しました。 幕府軍も多くの死傷者を出しましたが、兵たちは原城での激しい攻防戦の中で、いかにして一揆勢と戦った のでしょうか。島原・天草一揆の記録から原城総攻撃での幕府軍の兵たちの行動を紹介します。

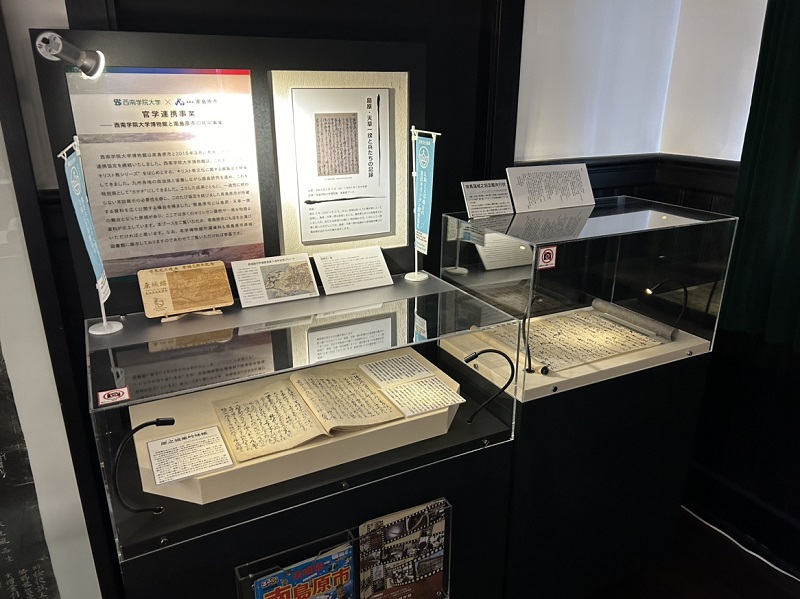

会 場:西南学院大学博物館常設展示室 廊下 会 期:2023年11月13日(月)~2024年6月8日(土) 入館料:無料

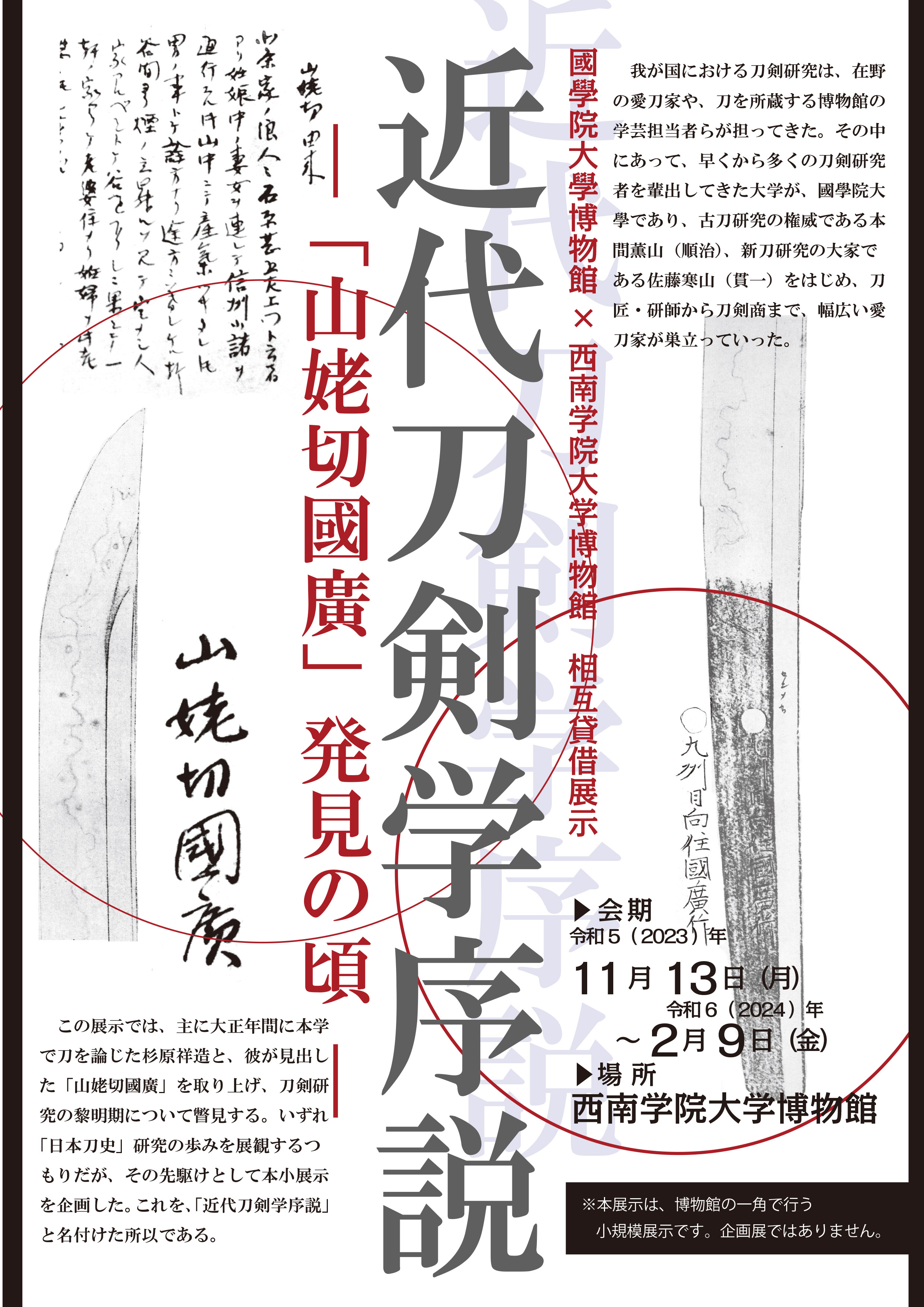

我が国における刀剣研究は、在野の愛刀家や、刀を所蔵する博物館の学芸担当者らが担ってきた。 その中にあって、早くから多くの刀剣研究者を輩出してきた大学が、國學院大學であり、古刀研究の権威である本間薫山(順治)、 新刀研究の大家である佐藤寒山(貫一)をはじめ、刀匠・研師から刀剣商まで、幅広い愛刀家が巣立っていった。 この展示では、主に大正年間に本学で刀を論じた杉原祥造と、彼が見出した「山姥切國廣」を取り上げ、刀剣研究の黎明期につ いて瞥見する。いずれ「日本刀史」研究の歩みを展観するつもりだが、その先駆けとして本小展示を企画した。これを、「近代 刀剣学序説」と名付けた所以である。

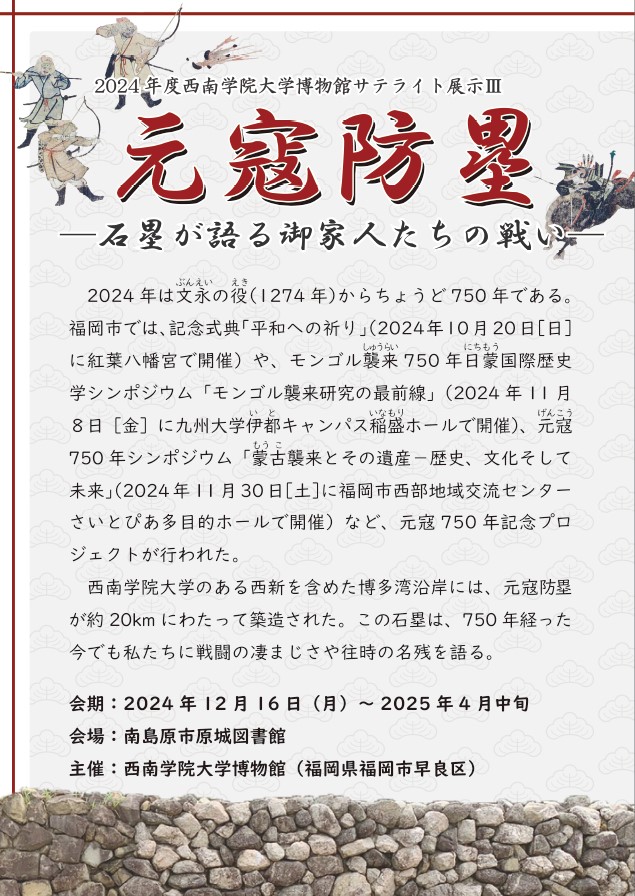

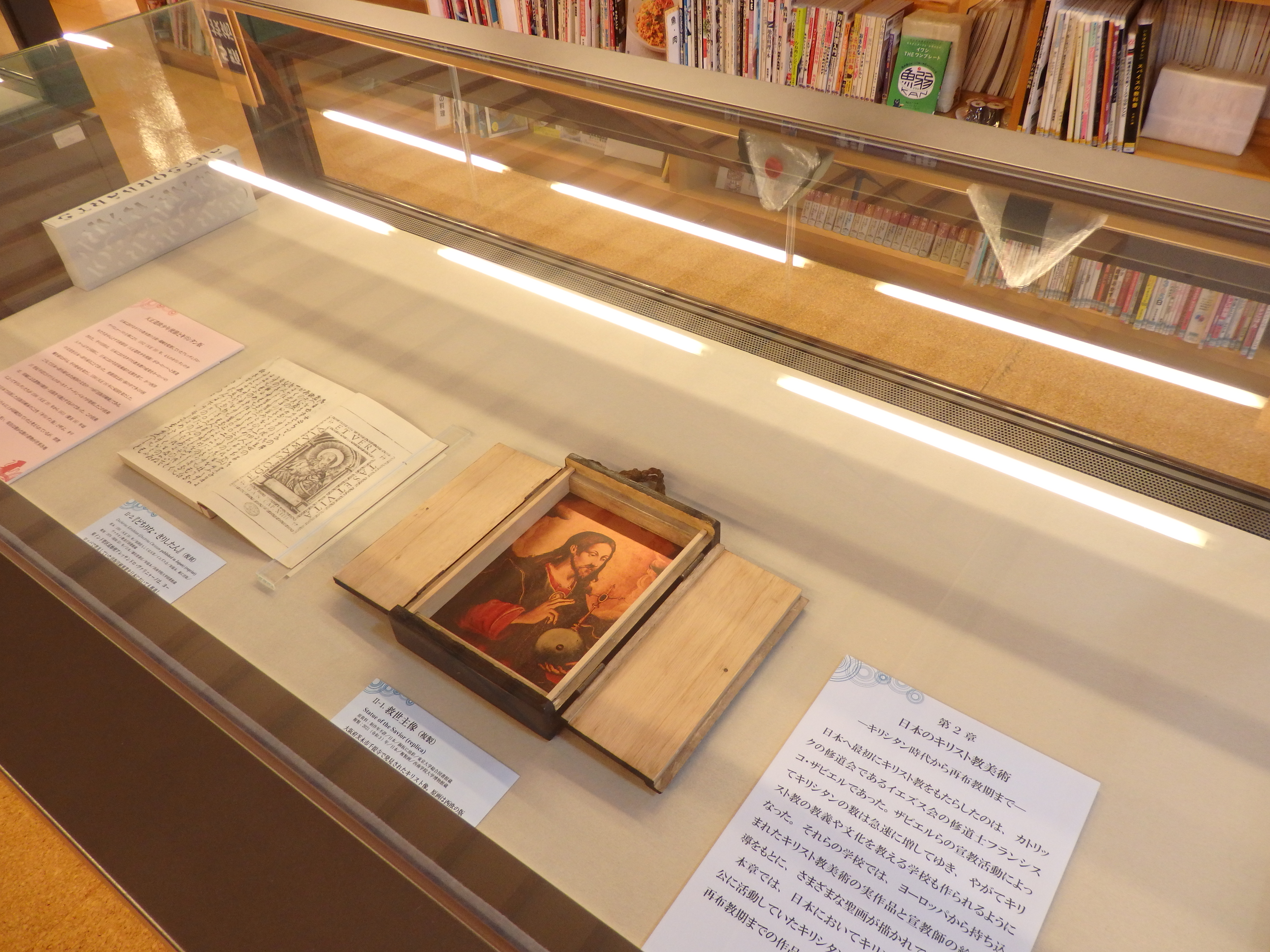

会 場:長崎県南島原市原城図書館 会 期:2024年12月16日(月)~2025年4月20日(日) 入館料:無料

2024 年は文永の役(1274 年)からちょうど750 年である。福岡市では、記念式典「平和への祈り」(2024 年10 月20 日[日]に紅葉八幡宮で開催)や、モンゴル襲来750 年日蒙国際歴史学シンポジウム「モンゴル襲来研究の最前線」(2024 年11 月8日[金]に九州大学伊都キャンパス稲盛ホールで開催)、元寇750 年シンポジウム「蒙古襲来とその遺産-歴史、文化そして未来」(2024 年11 月30 日[土]に福岡市西部地域交流センターさいとぴあ多目的ホールで開催)など、元寇750 年記念プロジェクトが行われた。 西南学院大学のある西新を含めた博多湾沿岸には、元寇防塁が約20km にわたって築造された。この石塁は、750 年経った今でも私たちに戦闘の凄まじさや往時の名残を語る。

会 場:國學院大學博物館(東京都渋谷区) 会 期:2024年9月25日(水)~1月26日(日) 入館料:無料

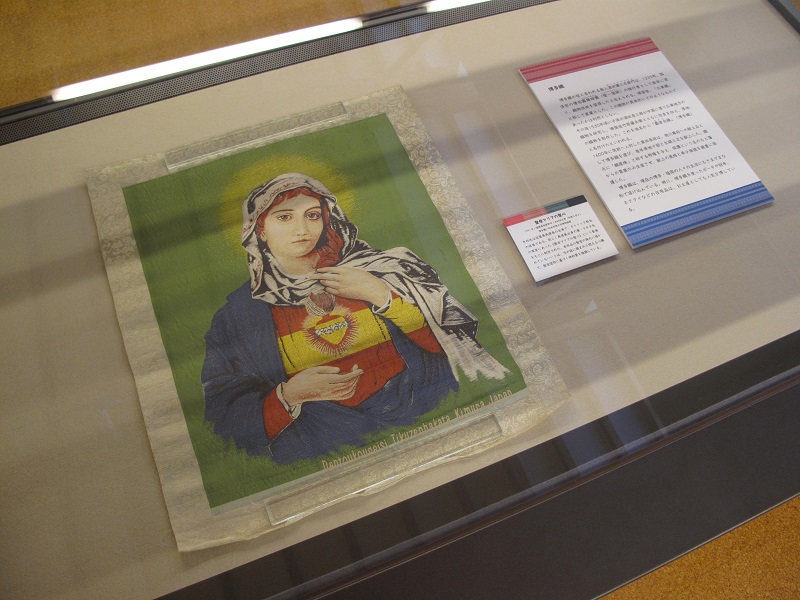

今回の相互貸借特集展示でも、前回に引き続き「非西欧圏における祈り」というテーマで展示をおこないます。本テーマの第三弾として、当館が所蔵するフィリピンで制作された聖人像(サント)や聖画を展示します。西欧からもたらされたキリスト教美術が、フィリピンでどのように開花したのか。素朴ながらも美しい作品たちをお楽しみください。

会 場:長崎県南島原市原城図書館 会 期:2024年8月25日(日)~12月15日(日) 入館料:無料

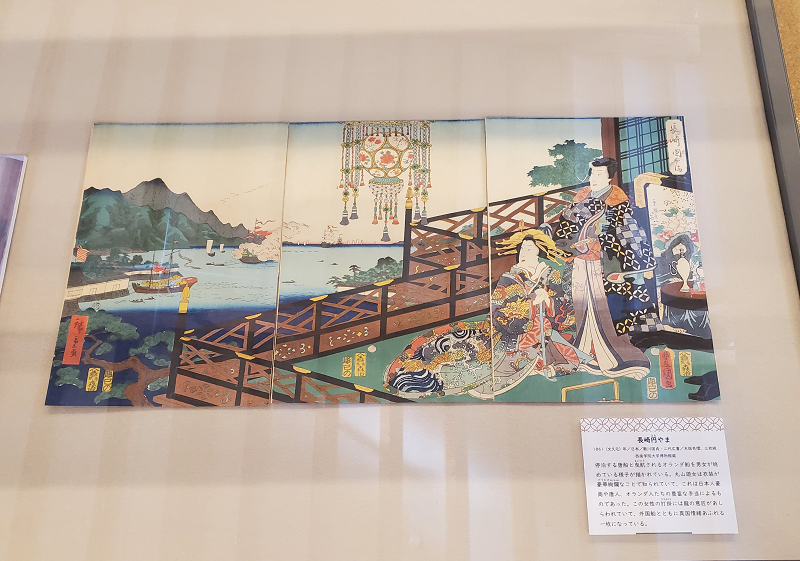

長崎の丸山遊廓は、オランダ商館が出島に移転し、鎖国体制が完成した翌年の1642(寛永19)年に開設された。丸山の遊女たちは、出島や唐人屋敷への出入りを許されていた唯一の日本人女性である。すなわち、嫖客(ひょうかく)は日本人に加え、唐人やオランダ人であった。丸山遊廓やその遊女たちについて記録された版画や文書には、他地域の遊廓ではみられない特殊な慣習や、異国人とともに描かれた遊女たちの姿が確認できる。 本展覧会では、鎖国下における丸山遊廓の遊女たちが描かれた絵画資料を展示し、異国人との関わりについて紹介したい。

会 場:國學院大學博物館(東京都渋谷区) 会 期:2024年5月14日(火)~9月23日(月・祝) 入館料:無料

今回の相互貸借特集展示では、「非西欧圏における祈り」というテーマで展示をおこないます。 本テーマの第二弾として、メキシコの奉納画「エクスボト(exvoto)」のコレクションをご紹介します。 奉納画からは、土着信仰とキリスト教信仰という二つの文化が混ざり合った様相を見ることができます。 また、メキシコの奉納画を描くのは庶民のため、素朴な味わいがあります。それぞれの奉納画が、どのよ うな祈りを込めて描かれたものか、ぜひ想像しながらご覧ください。

会 場:長崎県南島原市原城図書館 会 期:2024年4月26日(金)~8月24日(土) 入館料:無料

博多は、古来より東アジアとの文化交流の拠点として栄えてきました。一説によれば、土地が「博(ひろ)」く、 人や物が「多」く集まることから「博多」と表記されるようになったといいます。 そのような博多で豊かな文化交流がおこなわれた結果、さまざまな伝統工芸が花開きました。博多の伝統工芸品 として知られる博多人形と博多織は、博多と福岡の風土や歴史のなかで育まれ、私たちのくらしや文化と深いか かわりを持ち続けてきました。生活に密着しているが故に、それぞれの時期の世相や注文主の意向などが反映さ れ、さまざまな題材をモチーフとした作品が生み出されています。 本展では、博多の伝統工芸品である博多人形と博多織のなかでも、キリスト教を主題とした作品を展示します。

会 場:國學院大學博物館(東京都渋谷区) 会 期:2024年2月20日(火)~5月12日(日) 入館料:無料

今回の相互貸借特集展示では、「非西欧圏における祈り」というテーマで展示を おこないます。本テーマの第一弾として、アフリカ北東部のエチオピアで独自に発 展したエチオピア正教会に関する資料を展示します。

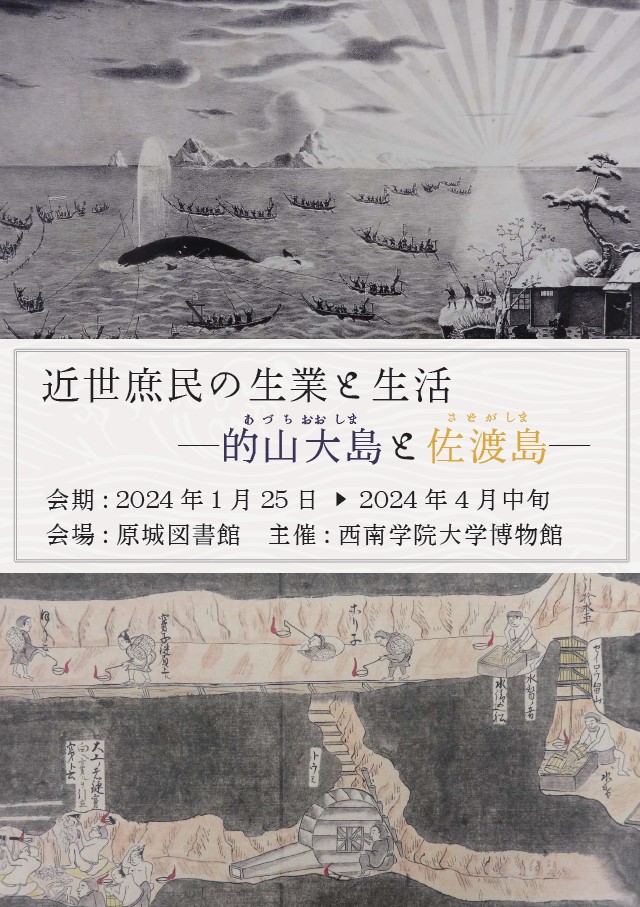

会 場:長崎県南島原市原城図書館 会 期:2024年1月25日(木)~4月23日(火) 入館料:無料

鎖国体制下の日本では、より多くの物品や人の輸送を可能にするため、陸路だけでな く、海路が大幅に発達した。それは単に江戸や大坂などの大都市と地方を結んだだけで はなく、都市部から海で隔てられた離島との往来を活発にしたとも言える。近世の島々 の中には、今回ご紹介する的山大島や佐渡島のように、現在ではあまり見られなくなっ た生業で栄えた地域も多くある。本展示では、このような近世の離島における庶民の生 業と、海路の発達にともなう漂流事件について紹介する。

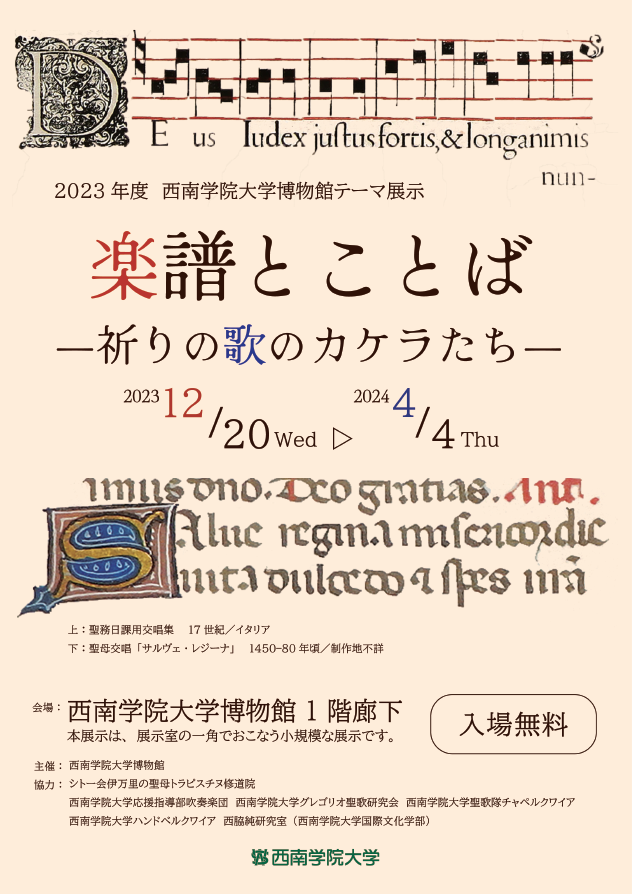

会 場:西南学院大学博物館1階廊下 ※本展示は、博物館の一角でおこなう小規模展示です。 会 期:2023年12月20日(水)~2024年4月4日(木) 休館日:日曜日 入館料:無料 主 催:西南学院大学博物館 協 力:シトー会伊万里の聖母トラピスチヌ修道院 西南学院大学応援指導部吹奏楽団 西南学院大学グレゴリオ聖歌研究会 西南学院大学聖歌隊チャペルクワイア 西南学院大学ハンドベルクワイア 西脇純研究室(西南学院大学国際文化学部)

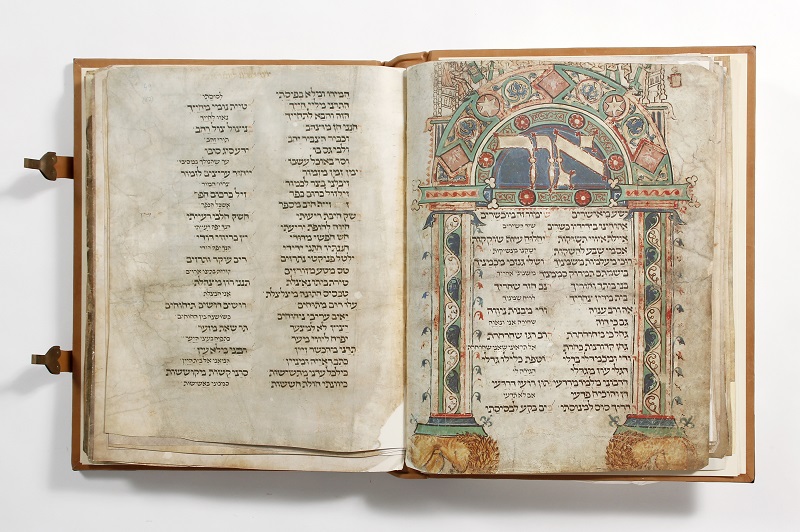

キリスト教には歌をうたって神を賛美する伝統がある。聖書にも「詩と賛歌と霊の歌により、 感謝して神に向かって歌いなさい」(コロサイ3:16b)との勧めがあることから、歌は神への 賛美と祈りそのものであると考えられてきた。例えばカトリック教会では「ミサ」や「聖務 日課」をはじめとする様々な典礼があるが、それらのいずれにおいても聖歌が歌われる。と りわけ旧約聖書の詩編の歌唱は、そのような「歌」の代表格として、古代教会以来大切にさ れてきた。聖歌写本が詩編テキストを多く含むのはそのためである。 本展示では主に、聖歌の楽譜とテキストを収める12世紀から17世紀の資料を通して、ローマ・ カトリック教会の「ミサ」と「聖務日課」の典礼と聖歌について紹介したい。

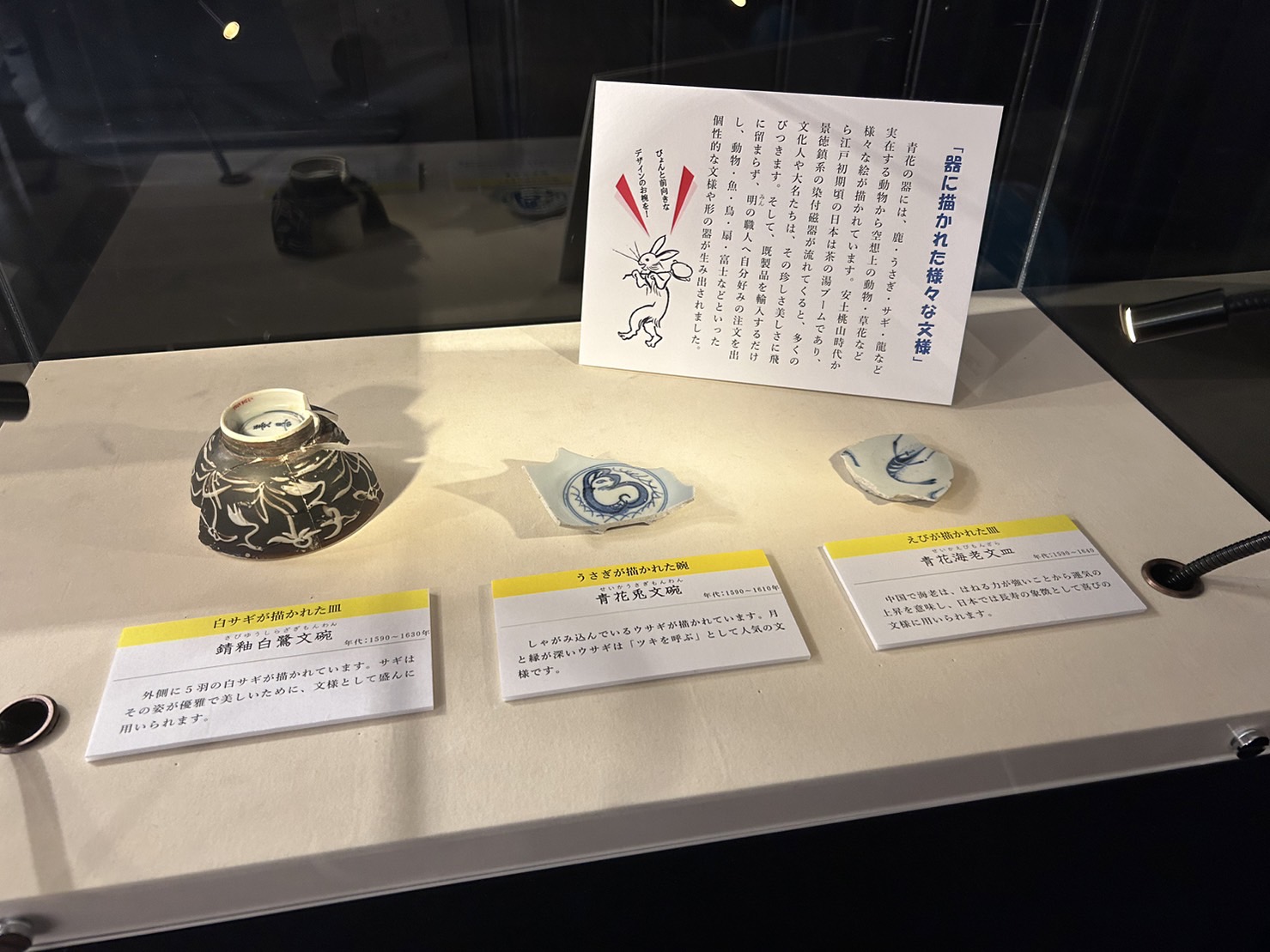

会 場:西南学院大学博物館常設展示室 南島原展示ブース 会 期:2023年7月26日(水)~2024年3月12日(火) 入館料:無料 ※撮影禁止 平成30(2018)年7月4日、世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成資産の1つとして原城跡が登録されました。 令和5(2023)年で登録5周年を迎えます。 本展覧会では世界遺産登録5周年を記念して、原城跡から出土したキリシタン遺物、陶磁器を展示します。 【期間限定展示】「器に描かれた様々な文様」 7月26日(水)から、原城跡から出土した陶磁器のなかでも、動物が描かれた資料を展示いたします。

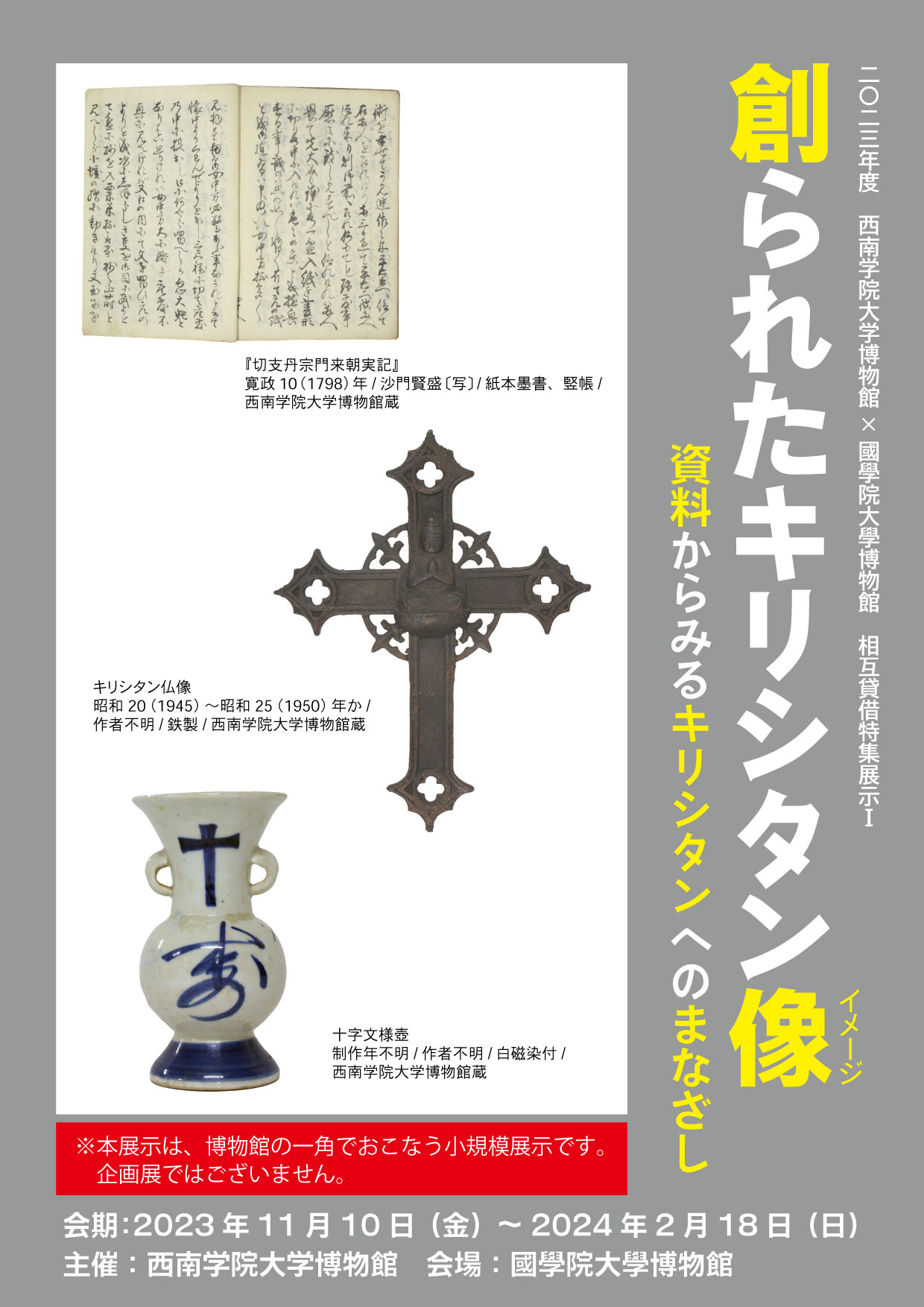

会 場:國學院大學博物館(東京都渋谷区) 会 期:2023年11月10日(金)~2024年2月18日(日) 入館料:無料

今回の相互貸借特集展示では、「創られたキリシタン 像」というテーマで展示をおこないます。江戸時代の初 期から現代にいたるまで、人々がいだいているキリシタ ンに対するイメージを、資料を通して紹介します。 本展示を通して、人々がキリシタンというマイノリ ティにいだいていたまなざしとその変化を知っていただ けますと幸いです。

会 場:長崎県南島原市原城図書館 会 期:2023年7月24日(月)~1月24日(水) 入館料:無料

古代の地中海世界で誕生したキリスト教。この宗教は、その長い発展の歴史の中で、西方教会と東方教会と呼ばれる二つの潮流へと分離しました。西方教会(カトリック)の中心地は西ヨーロッパでしたが、やがてその布教範囲はアジアにも拡大してゆき、大航海時代の到来以後はインドや東南アジア諸国、そして日本にまで到達しています。 布教範囲の拡大は、キリスト教文化の多様化という結果をもたらしました。たとえば「キリスト教美術」においては、同じ人物や主題を描いていても、現地の芸術的特徴が反映されています。そのため、地域ごとに特色の異なるキリスト教美術が生み出されているのです。 本展覧会では、ヨーロッパからアジアに渡ってきて独自の発展の遂げたカトリックの美術について、フィリピンと日本の作品を展示し、その特色について紹介します。

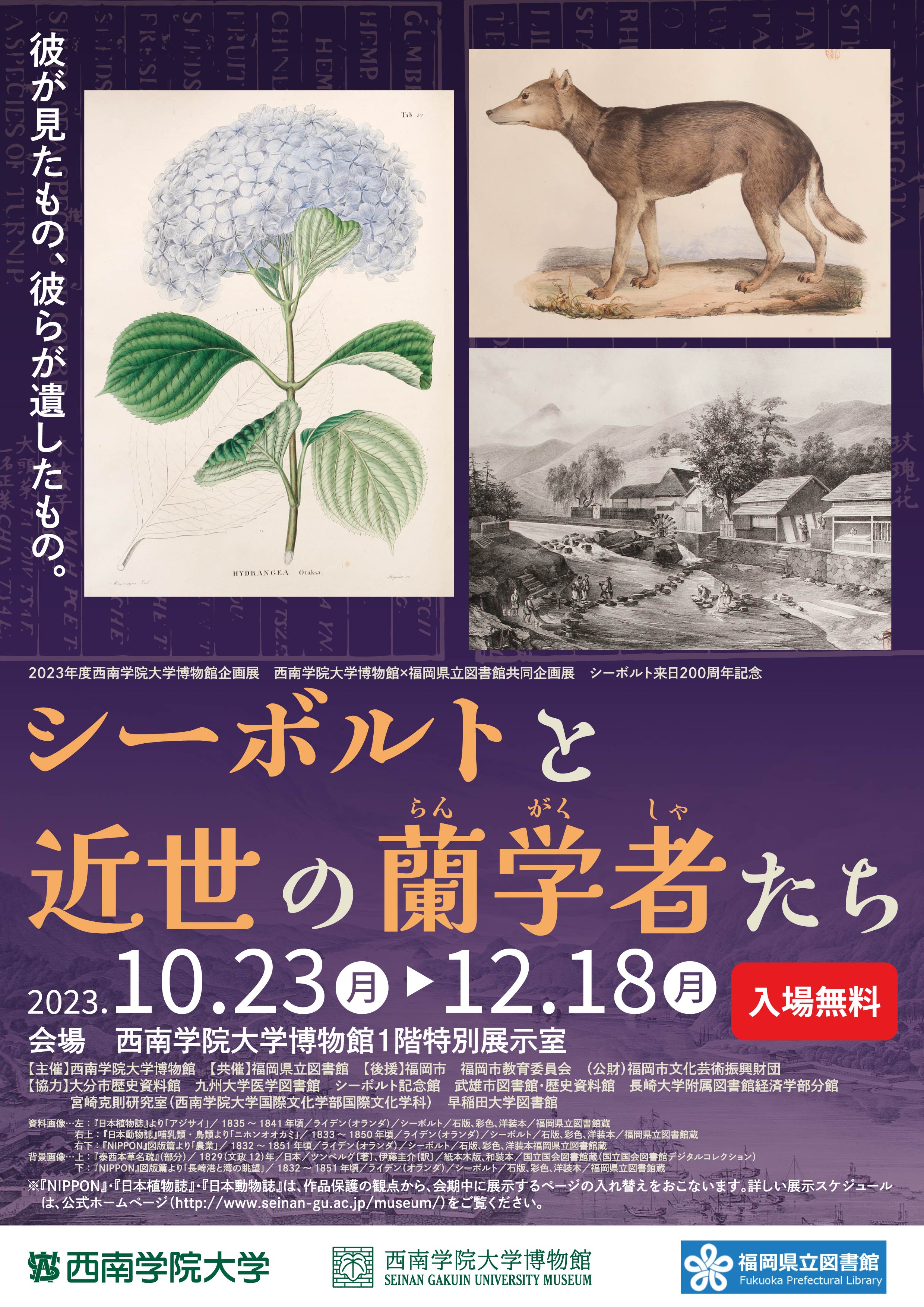

会 場:西南学院大学博物館1階特別展示室 会 期:2023年10月23日(月)~12月18日(月) 休館日:日曜日 入館料:無料 主 催:西南学院大学博物館 共 催:福岡県立図書館 後 援:福岡市 福岡市教育委員会 (公財)福岡文化芸術振興財団 協 力:大分市歴史資料館 九州大学医学図書館 シーボルト記念館 武雄市図書館・歴史資料館 長崎大学附属図書館経済学部分館 福岡市博物館 宮崎克則研究室(西南学院大学国際文化学部国際文化学科) 早稲田大学図書館

江戸時代、出島を通じて日本へもたらされた西洋の学術を「蘭学」と称した。江戸幕府8代将軍・徳川吉宗が1720(享保5)年に洋書の輸入を緩和したことから、武家社会を中心に海外知識が導入され、「蘭学」を学ぶ者(蘭学者)も増えていった。 シーボルト(Philipp Franz Balthasar von Siebold、1796-1866)はドイツ人の医者・博物学者で、オランダ商館医として1823(文政6)年に来日し、長崎へ滞在した。 翌年に鳴滝(長崎市鳴滝町)で私塾「鳴滝塾」を開設し、西洋医学や自然科学などを日本人へ講義した。塾生たちは、幕末から明治にかけて医者や本草学者(博物学者)として活躍した。 本展覧会は、シーボルト来日200周年を記念し、彼の日本での活動と、蘭学者たちに与えた影響を紹介する。

▶ 主な展示資料

Ⅰ 蘭学の隆盛

・『解体新書』 (1774(安永3)年/江戸(日本)/杉田玄白・前野良沢ほか〔訳〕/紙本木版、和装/大分市歴史資料館蔵) ★『蘭学階梯』 (1788(天明8)年/日本/大槻玄沢〔著〕/紙本木版、和装/西南学院大学図書館蔵) ・『芝蘭堂新元会図』(複製) (明治時代/日本/福井信敏〔版〕/紙本石版/西南学院大学博物館蔵 原資料*重要文化財:1794(寛政6)年/江戸(日本)/市川岳山〔画〕、大槻玄沢ほか〔賛〕/紙本彩色、一紙/早稲田大学図書館蔵)

Ⅱ シーボルトの来日と日本研究

★『NIPPON』図版篇2冊 (1832~1851年頃/ライデン(オランダ)/シーボルト/石版、彩色、洋装/福岡県立図書館蔵) 画像は図版篇第2冊より「面をかぶった踊り手(鬼・狐・獅子の面)」 ★『日本植物誌』 (1835~1841年頃/ライデン(オランダ)/シーボルト/石版、彩色、洋装/福岡県立図書館蔵) 画像は「アジサイ」 ・『日本動物誌』哺乳類・鳥類 (1833~1850年頃/ライデン(オランダ)/シーボルト/石版、彩色、洋装/福岡県立図書館蔵) *『NIPPON』、『日本植物誌』、『日本動物誌』は、作品保護の観点から、会期中に展示するページの入れ替えをおこないます。展示期間および展示するページは こちら(PDF)をご確認ください。

Ⅲ 蘭学者との交流

・『医療正始』 1847(弘化4)年/江戸(日本)/ビショフ〔著〕、エルディック〔訳〕、伊藤玄朴〔重訳〕/紙本木版、和装/九州大学医学図書館蔵

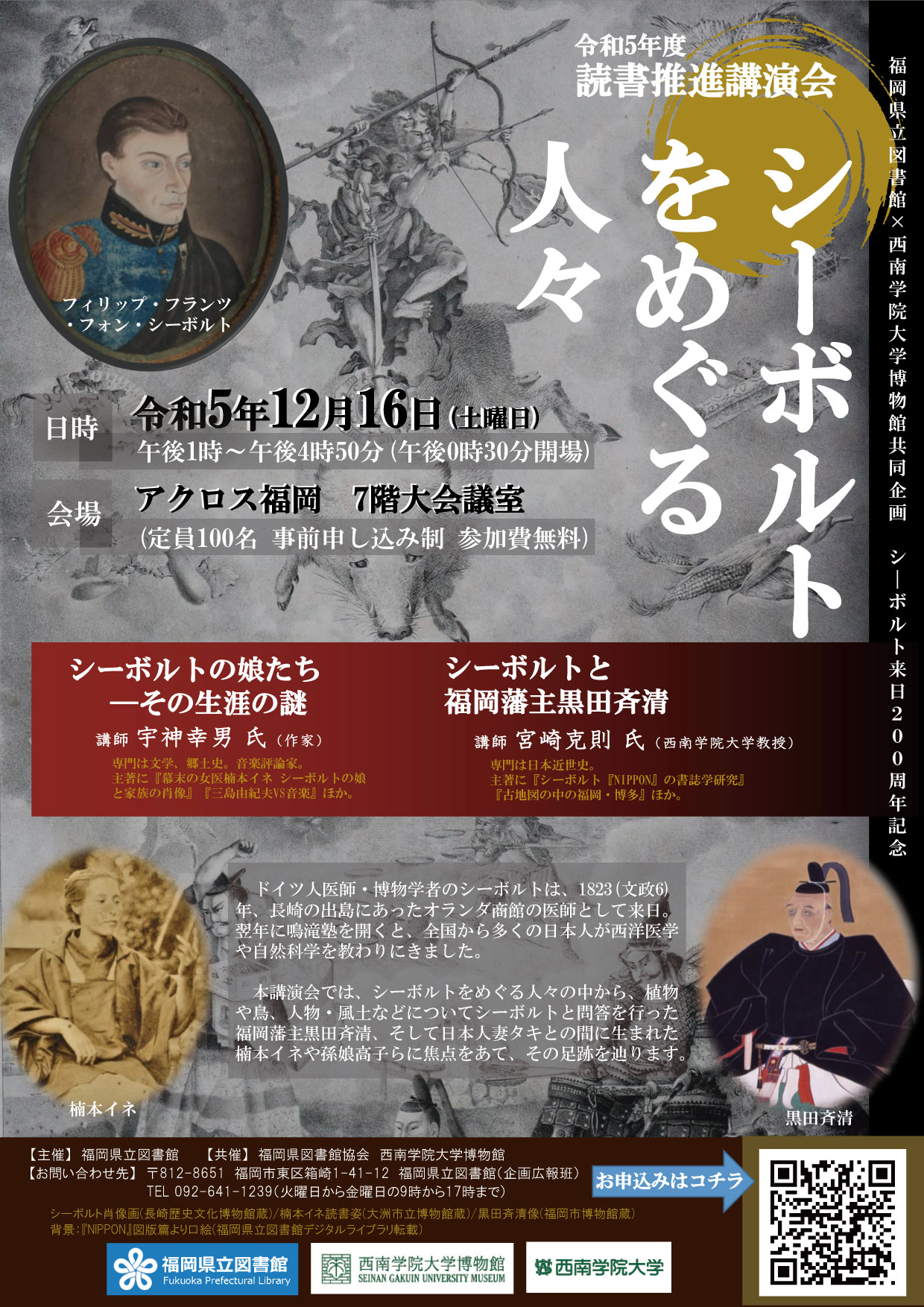

▶ 企画展関連公開講演会 「シーボルトをめぐる人々」

|日時|2023 年 12 月 16日(土) 13:00~16:50(12:30開場) |会場| アクロス福岡 大会議室(福岡市中央区天神 1−1−1) |講師|宇神 幸男 氏(作家) 「シーボルトの娘たち ―その生涯の謎」 宮崎 克則 氏(西南学院大学国際文化学部教授) 「シーボルトと福岡藩主黒田斉清」 |申込方法|定員に達しましたので、受付は終了しました。▶ 関連イベント

①西南学院大学博物館×福岡県立図書館 二館をめぐろう! シーボルト展スタンプラリー 企画展の会期中(2023年10月23日〔月〕~12月18日〔月〕)、西南学院大学博物館エントランスと福岡県立図書館本館エントランスにスタンプを設置しています。スタンプを二つ集めた方には、展覧会オリジナルグッズ(クリアしおりセット)をプレゼント! ※プレゼントはお一人様一つまでとさせていただきます。 ※なくなり次第終了となります。 ※各館の休館日にご注意ください。 ②【こども限定】ジョージくん&ふっきょんシールプレゼント! 企画展の会期中(2023年10月23日〔月〕~12月18日〔月〕)、西南学院大学博物館もしくは福岡県立図書館子ども図書館にお越しいただいた小学生以下のお子様に、西南学院大学博物館マスコットキャラクタージョージくんと福岡県立図書館マスコットキャラクターふっきょんのオリジナルシールをプレゼント! ※プレゼントはお一人様一つまでとさせていただきます。 ※なくなり次第終了となります。 ※各館の休館日にご注意ください。 ③アンケートプレゼント 企画展の会期中(2023年10月23日〔月〕~12月18日〔月〕)、西南学院大学博物館企画展のアンケートに回答いただいた方に、展覧会オリジナルポストカードをプレゼントいたします! ※プレゼントはお一人様一つまでとさせていただきます。 ※なくなり次第終了となります。会 場:西南学院大学博物館常設展示室

会 期:2023年9月25日(月)~12月18日(月)

入館料:無料

江戸時代、幕府はキリスト教の流入を防ぐため、海外との貿易や日本への来航を制限し、4つの窓口(長崎・対馬・薩摩・松前)のみが外国との繋がりを持っていた。 そのような鎖国体制下で日本を訪れたのは〈人〉だけではない。動物たちもまた、将軍への献上や食用などを目的として異国の地からやって来た。 その様子は長崎を訪れたオランダ人や中国人などを題材とした絵画や工芸品にも見ることができる。

会 場:西南学院大学博物館常設展示室

会 期:2023年5月29日(月)~10月19日(木)

入館料:無料

会 場:西南学院大学博物館1階特別展示室前廊下 会 期:2023年8月1日(火)~10月19日(木) 休館日:日曜日 入館料:無料 主 催:西南学院大学博物館 共 催:福岡県立図書館

西南学院大学博物館では、2023年10月23日(月)~12月18日(月)まで、福岡県立図書館と共同 開催の企画展「シーボルトと近世の蘭学者たち」を開催いたします。 2023年は、シーボルト(Philipp Franz Balthasar von Siebold)が日本を初めて訪れた1823年か ら200年を迎える節目の年です。シーボルトは、日本人の暮らしや文化、日本の動物や植物をたくさ ん観察して記録し、それらを『NIPPON』や『日本動物誌』、『日本植物誌』という本にまとめました。 それらの本は、現在福岡県立図書館に所蔵されています。 さあ、これから、西南学院大学博物館マスコットキャラクターのジョージくんと、福岡県立図書館 マスコットキャラクターのふっきょんと一緒に、福岡県立図書館所蔵の『NIPPON』を観察してみまし ょう!

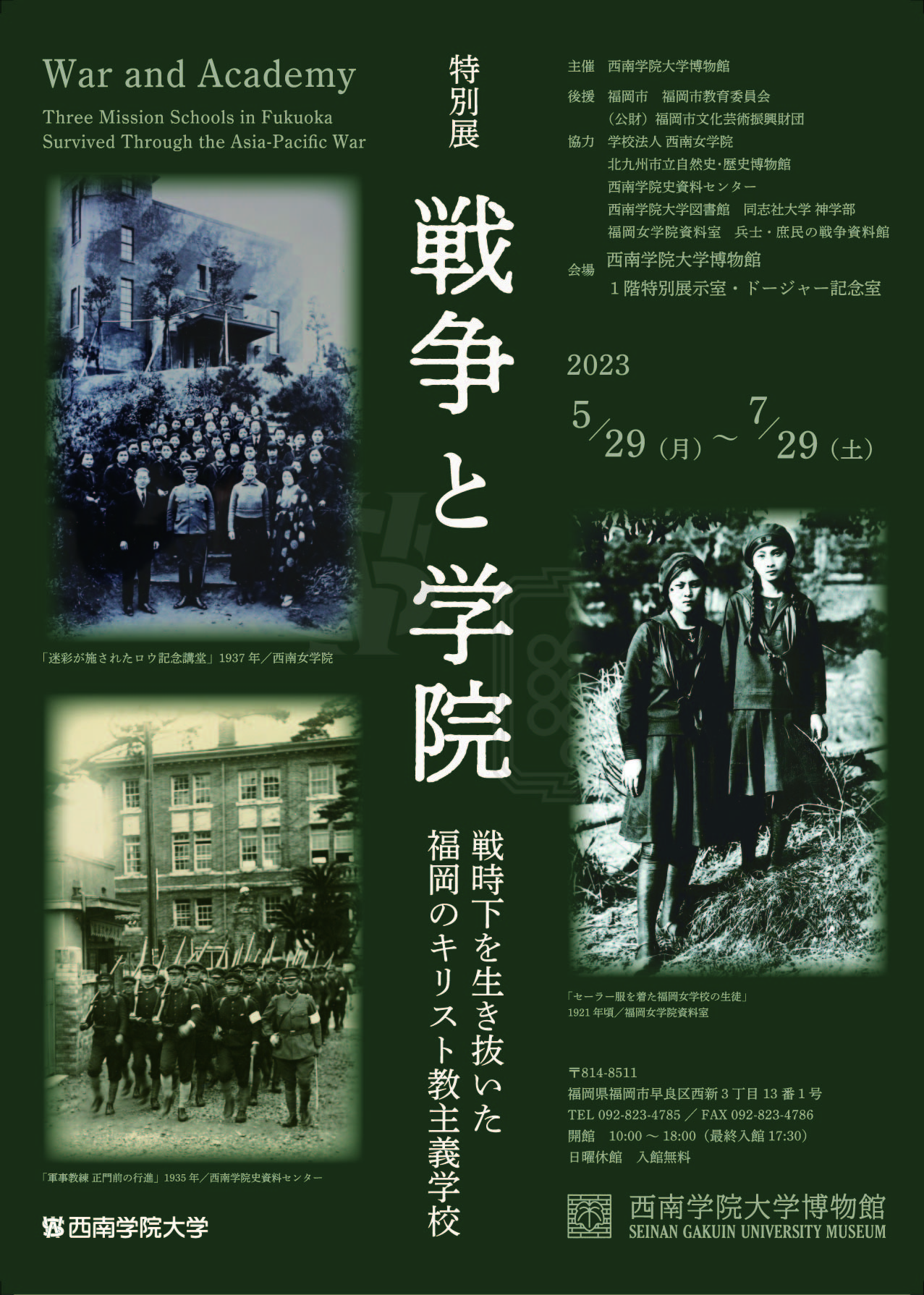

会 場:西南学院大学博物館1階特別展示室・ドージャー記念室 会 期:2023年5月29日(月)~7月29日(土) 休館日:日曜日 入館料:無料 主 催:西南学院大学博物館 後 援:福岡市 福岡市教育委員会 (公財)福岡市文化芸術振興財団 協 力:学校法人 西南女学院 北九州市立自然史・歴史博物館 西南学院史資料センター 西南学院大学図書館 同志社大学 神学部 福岡女学院資料室 兵士・庶民の戦争資料館

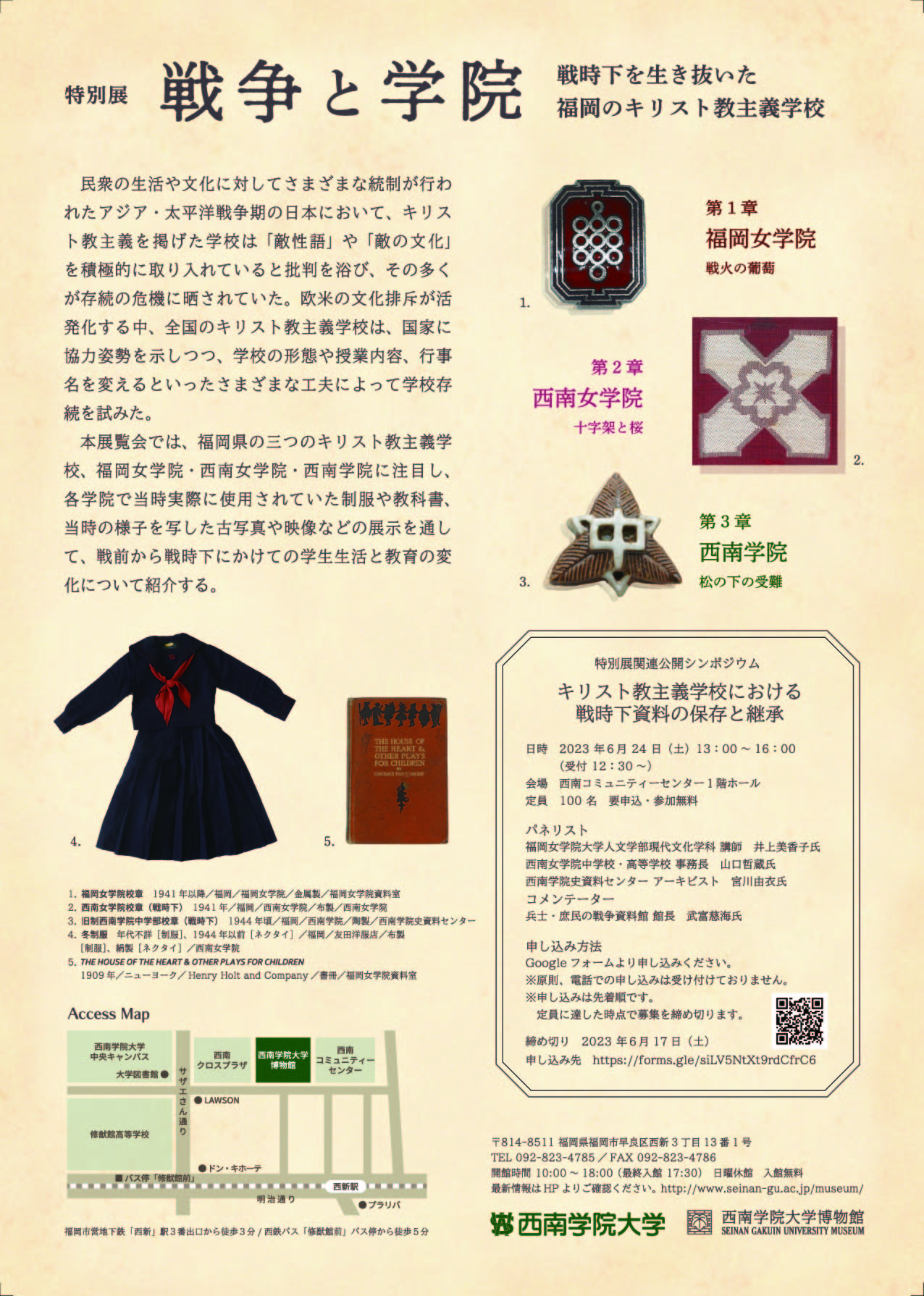

民衆の生活や文化に対してさまざまな統制が行われたアジア・太平洋戦争期の日本において、キリスト教主義を掲げた学校は「敵性語」や「敵の文化」を積極的に取り入れていると批判を浴び、その多くが存続の危機に晒されていた。 欧米の文化排斥が活発化する中、全国のキリスト教主義学校は、国家に協力姿勢を示しつつ、学校の形態や授業内容、行事名を変えるといったさまざまな工夫によって学校存続を試みた。 本展覧会では、福岡県の三つのキリスト教主義学校、福岡女学院・西南女学院・西南学院に注目し、各学院で当時実際に使用されていた制服や教科書、当時の様子を写した古写真や映像などの展示を通して、戦前から戦時下にかけての学生生活と教育の変化について紹介する。

▶ 主な展示資料 出品目録 (PDF)

第1章 福岡女学院――戦火の葡萄

★福岡女学院校章 (1941〔昭和16〕年以降/金属製/福岡女学院資料室蔵) ・『若樹』復刊第1号 (1947〔昭和22〕年/紙に印刷/福岡女学院資料室蔵) ・セーラー服を着た福岡女学校の生徒(古写真パネル) (1921〔大正10〕年頃/福岡女学院資料室蔵) ・兵器工場で働く女学生(古写真パネル) (1943〔昭和18〕~1945〔昭和20〕年/福岡女学院資料室蔵)

第2章 西南女学院――十字架と桜

・校名募集当選の聖書 (1920〔大正9〕年/冊子/西南女学院蔵) ★西南女学院校章(戦時下) (1941〔昭和16〕年/布製/西南女学院蔵) ・『興亜讃美歌』 (1943〔昭和18〕年/書冊/西南女学院蔵) ・迷彩色のロウ記念講堂(古写真パネル) (1937〔昭和12〕年/西南女学院蔵)

第3章 西南学院――松の下の受難

・西南学院中学部卒業写真集 (1932〔昭和7〕年/冊子/西南学院史資料センター蔵) ★旧制西南学院中学部校章(戦時下) (1944〔昭和19〕年/陶製/西南学院史資料センター蔵) ・西南学院制帽(レプリカ) (製作年不詳/布製/西南学院史資料センター蔵) ・『古事記』偽装の英語教科書 (1941〔昭和16〕年/書冊/西南学院史資料センター蔵)

▶紹介動画(YouTube)

2023年度西南学院大学博物館特別展「戦争と学院―戦時下を生き抜いた福岡のキリスト教主義学校―」ミュージアムガイド

▶特別展関連公開シンポジウム 「キリスト教主義学校における戦時下資料の保存と継承」 終了いたしました

|日時| 2023年6月24日(土) 13:00~16:00

|会場| 西南コミュニティーセンター1階ホール

パネリスト 井上美香子氏(福岡女学院大学人文学部現代文化学科 講師) 山口哲蔵氏(西南女学院中学校・高等学校 事務長) 宮川由衣氏(西南学院史資料センター アーキビスト) コメンテーター 武富慈海氏(兵士・庶民の戦争資料館 館長)

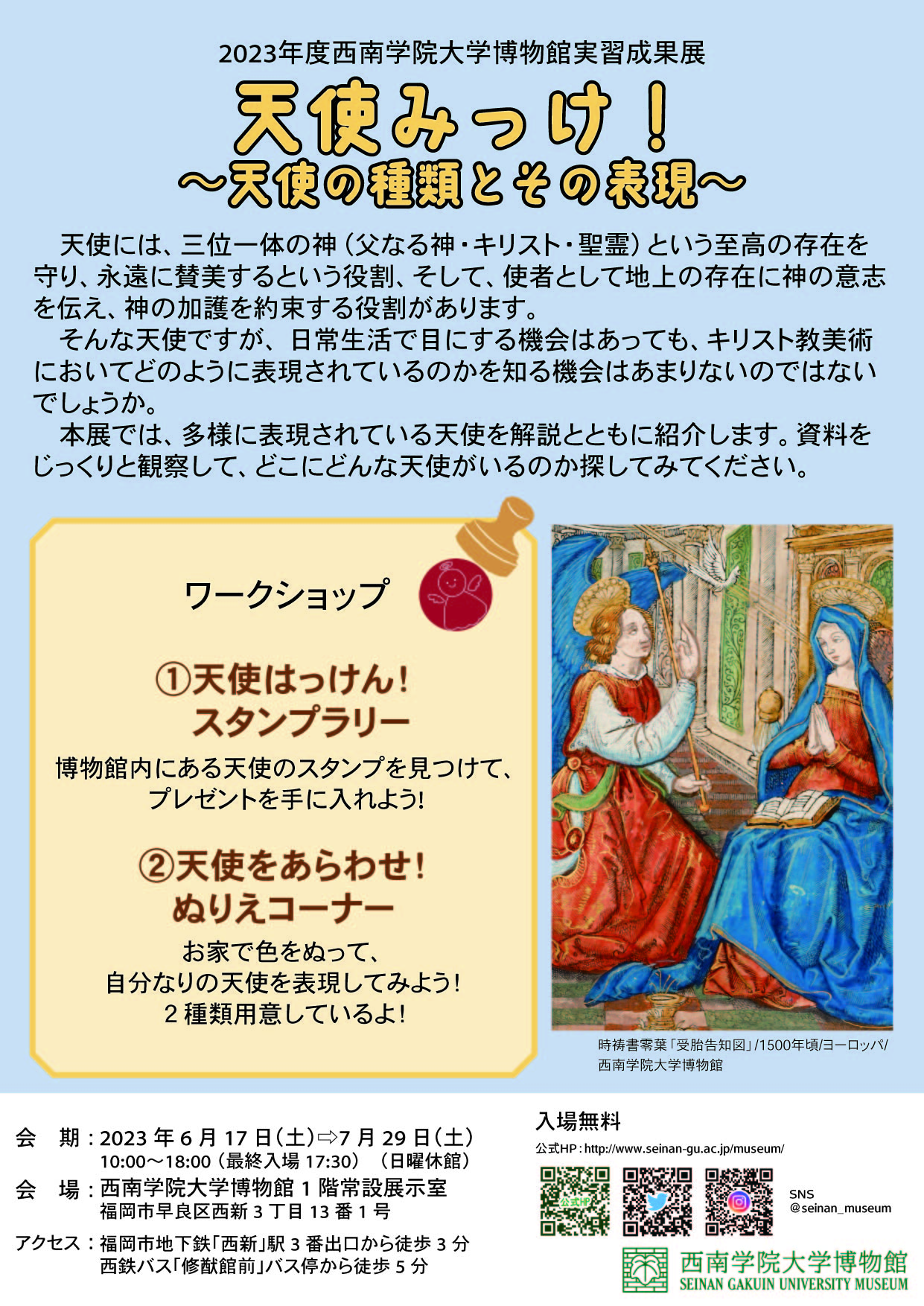

会 場:西南学院大学博物館1階常設展示室 会 期:2023年6月17日(土)~7月29日(土) 休館日:日曜日 入館料:無料 主 催:西南学院大学博物館実習生

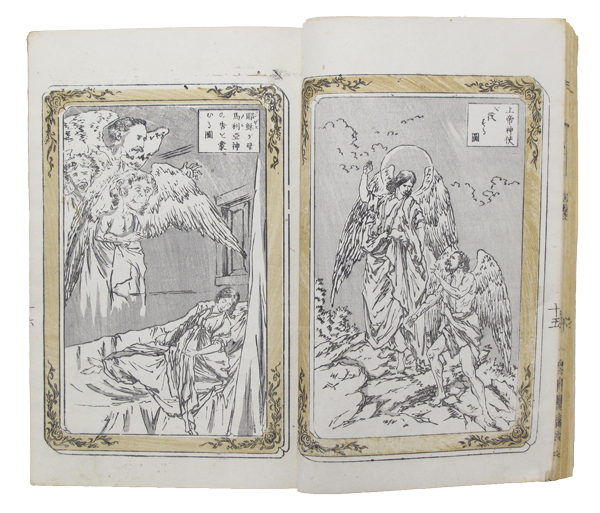

天使には、三位一体の神(父なる神・キリスト・聖霊)という至高の存在を守り、永遠に賛美するという役割、そして、使者として地上の存在に神の意志を伝え、神の加護を約束する役割があります。 そんな天使ですが、 日常生活で目にする機会はあっても、キリスト教美術においてどのように表現されているのかを知る機会はあまりないのではないでしょうか。 本展では、多様に表現されている天使を解説とともに紹介します。資料をじっくりと観察して、どこにどんな天使がいるのか探してみてください。 ※本展は2022年度西南学院大学博物館実習生による展示です。

会 場:長崎県南島原市原城図書館 会 期:2023年4月27日~2023年7月24日 入館料:無料

日本は海に囲まれた島国であり、「船」はその交流に欠かせない重要な要素であった。そのため船は人々の生活に身近に存在し、時代を問わず様々な形で描かれてきた。

外国との貿易においては、「和船」とは姿かたちが異なる「異国船」を人々は目にし、それらの異国船は港や山々とともに景色の一部として描かれた。また、幕末に入り、1853(嘉永6)年7月にペリーが浦賀沖に来航した際、人々が目にした異国船は、畏怖や奇怪なものとして描かれた。

本展示では「異国船」が描かれた資料を用いて、時代ごとに人々がどういった視点で異国船を眺め、描いてきたのかを紹介していく。

会 場:西南学院大学博物館常設展示室 南島原展示ブース 会 期:2023年3月16日(木)~7月25日(火) 入館料:無料

平成4年度(1992年)から30年間にわたる原城跡発掘調査の結果、十字架やメダイといったキリシタン出土遺物だけではなく、

茶碗や小杯といった日用品が出土しています。それはかつて島原半島に暮らした人々の営みと歴史がつまった出土品であり、

当時の生活文化が垣間見える発見となりました。

本展示では、島原半島内の生活文化を物語る原城跡出土遺物を展示します。

【展示資料】長崎県南島原市所蔵資料 ※撮影禁止

1.錆釉草花文小杯

2.青花蝶花卉文小杯

3.褐釉小瓶

4.吊るし柿文四方茶碗

5.黒唐津素麵手茶碗

会 場:西南学院大学博物館常設展示室

会 期:2023年8月1日(火)~9月9日(土)

入館料:無料

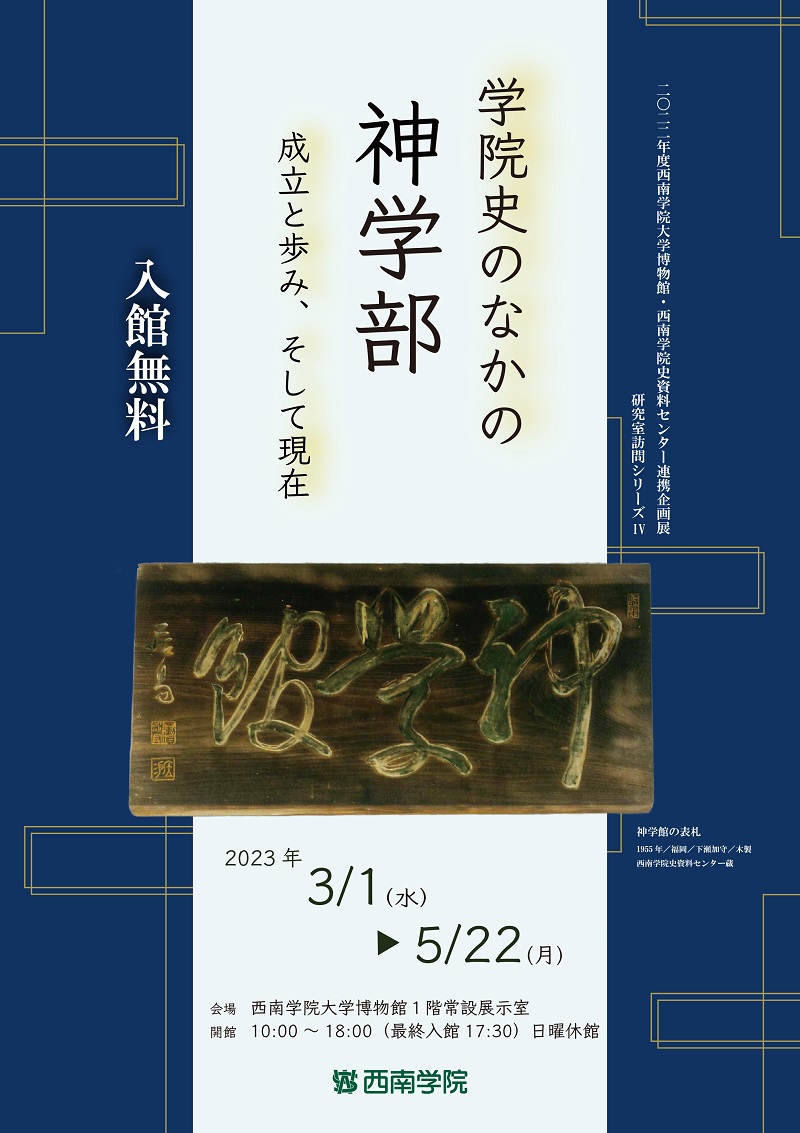

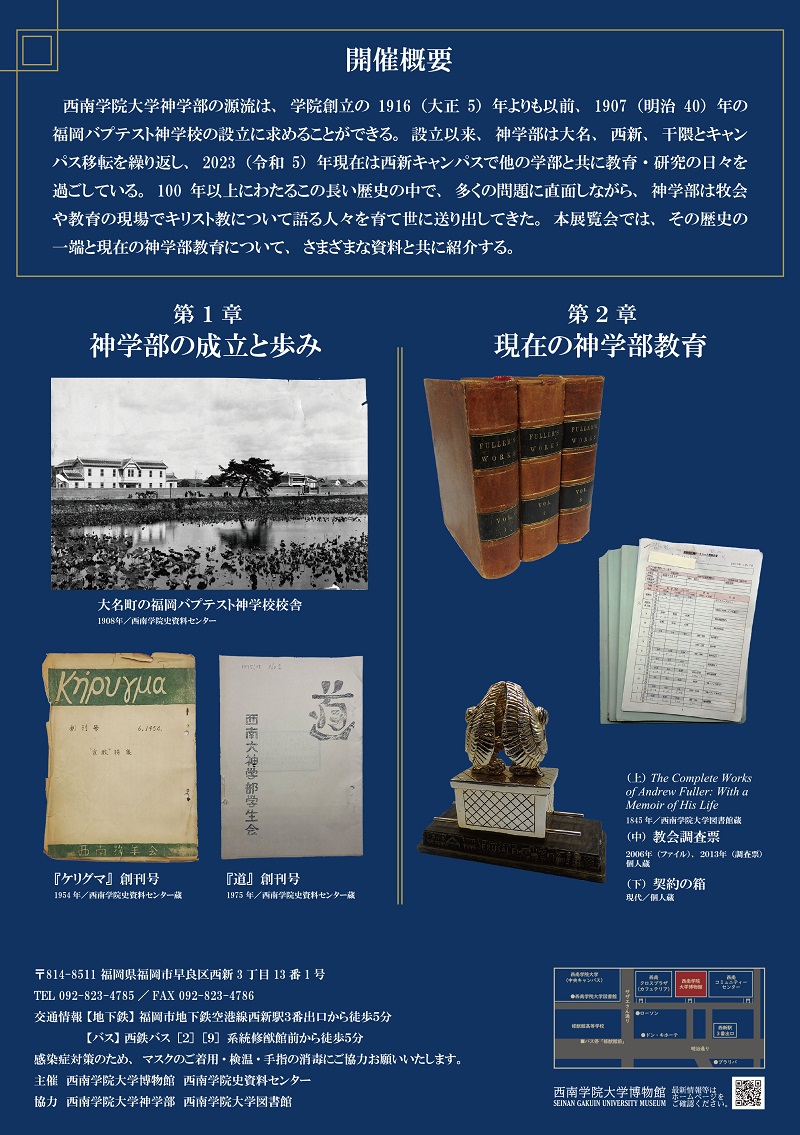

西南学院大学博物館・西南学院史資料センター連携企画展/研究室訪問シリーズIV

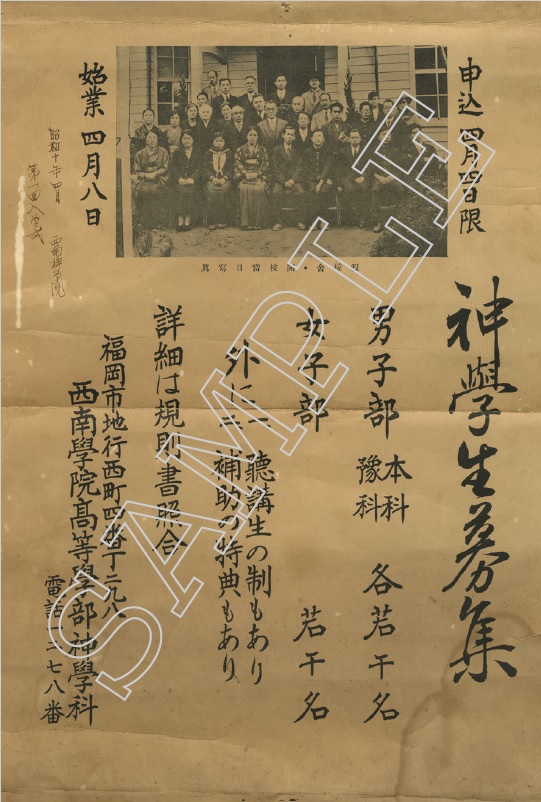

学院史のなかの神学部 ―成立と歩み、そして現在―会 場:西南学院大学博物館常設展示室 会 期:2023年3月1日(水)~5月22日(月) 休館日:日曜日、3月13日(月) 入館料:無料 主 催:西南学院大学博物館 西南学院史資料センター 協 力:西南学院大学神学部 西南学院大学図書館

西南学院大学神学部の源流は、学院創立の1916(大正5)年よりも以前、1907(明治40)年の福岡バプテスト神学校の設立に求めることができます。

設立以来、神学部は大名、西新、干隈とキャンパス移転を繰り返し、2023(令和5)年現在は西新キャンパスで他の学部と共に教育・研究の日々を過ごしています。

100年以上にわたるこの長い歴史の中で、多くの問題に直面しながら、神学部は牧会や教育の現場でキリスト教について語る人々を育て世に送り出してきました。本展覧会では、その歴史の一端と現在の神学部教育について、さまざまな資料と共に紹介します。

▶ 主な展示資料 出品目録 (PDF)

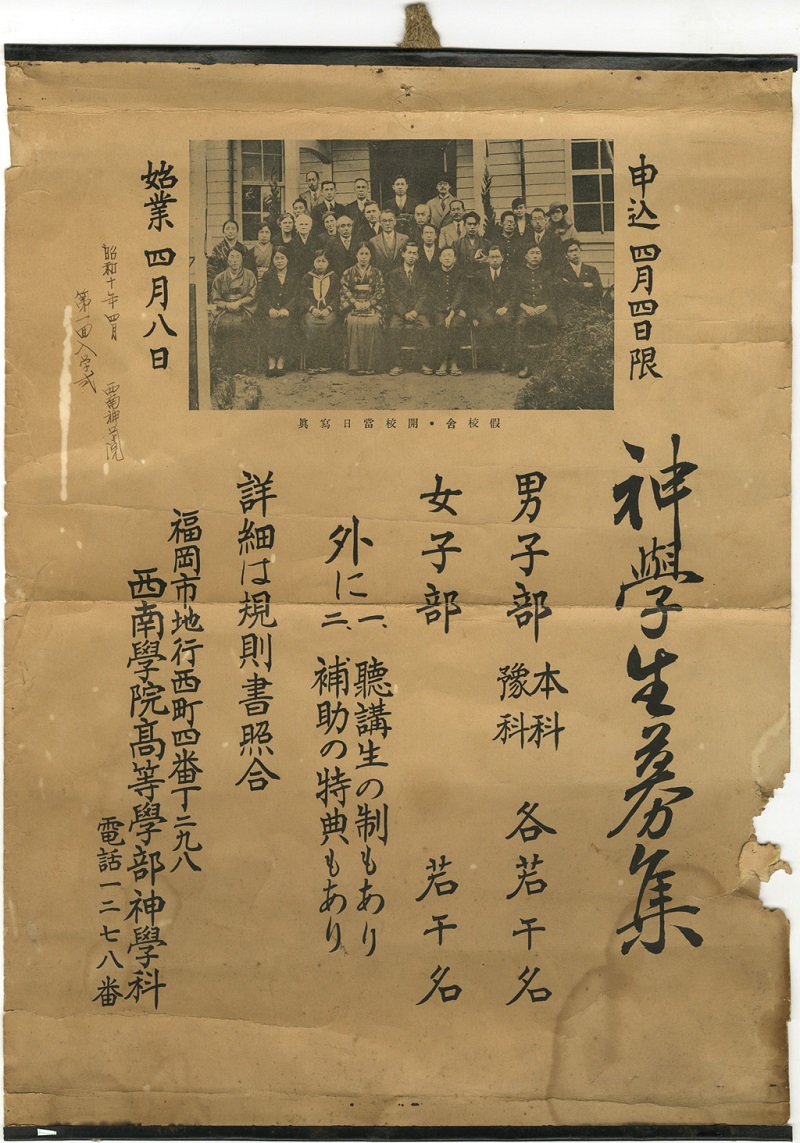

第1章 神学部の成立と歩み

★神学生募集ポスター (1935年/西南学院/西南学院史資料センター蔵) ・神学館の表札 (1955年/下瀬加守/西南学院史資料センター蔵) ・『ケリグマ』創刊号 (1954年/西南牧羊会/西南学院史資料センター蔵) ・『道』創刊号 (1975年/西南大神学部学生会/西南学院史資料センター蔵)

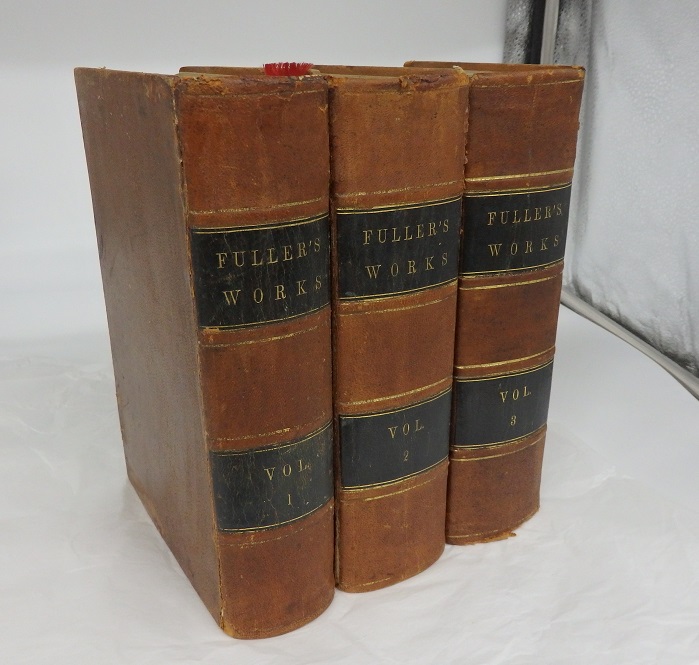

第2章 現在の神学部教育

★The Complete Works of Andrew Fuller: With a Memoir of His Life(1845年/American Baptist Publication Society/西南学院大学図書館蔵[古川敬康氏より寄贈]) ・『死の教育』(1995年/ヨルダン社/個人蔵) ・教会調査票(2006年、2013年/濱野道雄/個人蔵) ・契約の箱(現代/Amy/個人蔵)

▶展覧会図録(PDF)

『学院史のなかの神学部:成立と歩み、そして現在』 ▪A4判/24ページ/オールカラー図録 ▪編者 下園知弥・宮川由衣 ▪発行 西南学院大学博物館 西南学院史資料センター ▪印刷 株式会社インテックス福岡 ▪発行日 2023年3月1日

▶紹介動画(YouTube)

ジョージくんミュージアムガイド⑦「学院史のなかの神学部展・聖書植物園のあゆみ展」編

▶企画展アンケートプレゼント

開催期間中、アンケートにご回答いただいた方に企画展オリジナルポストカードをプレンゼント! 会場に設置されているアンケートにご記入のうえ博物館受付までお持ちください。 「神学生募集ポスター」ポストカード ※数量限定

▶会場案内「写真撮影OK」

本展は写真撮影ができます。撮影した写真はSNSやブログ等にご掲載いただけます。ただしフラッシュ撮影、三脚や自撮り棒などを使用しての撮影、動画配信はご遠慮ください。

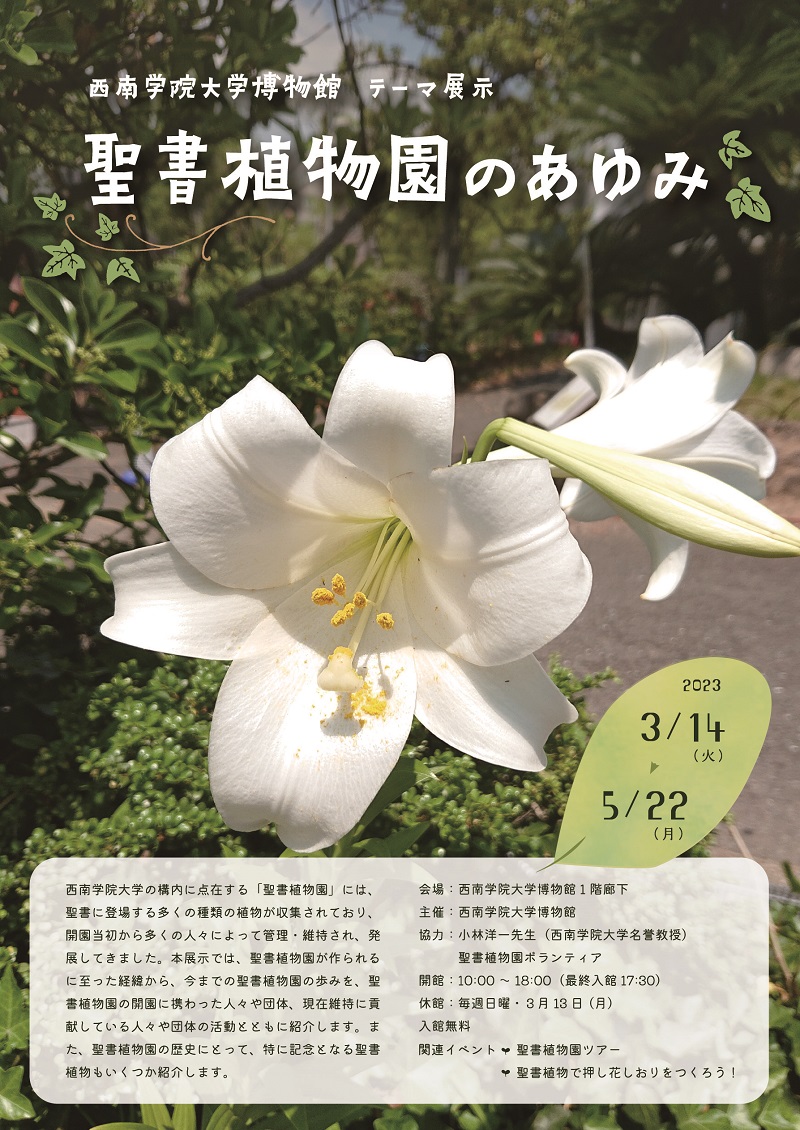

会 場:西南学院大学博物館1階廊下 会 期:2023年3月14日(火)~5月22日(月) 入館料:無料 主 催:西南学院大学博物館 協 力:小林洋一先生(西南学院大学名誉教授) 聖書植物園ボランティア

西南学院大学の構内に点在する「聖書植物園」には、聖書に登場する多くの種類の植物が収集されており、開園当初から多くの人々によって管理・維持され、発展してきました。 本展示では、聖書植物園が作られるに至った経緯から、今までの聖書植物園の歩みを、聖書植物園の開園に携わった人々や団体、現在維持に貢献している人々や団体の活動とともに紹介します。 また、聖書植物園の歴史にとって、特に記念となる聖書植物もいくつか紹介します。

▶こどもワークショップ「聖書植物で押し花しおりをつくろう!」 ※終了しました

|日時|2023年3月30日(木) 14:00~16:00

|会場|西南コミュニティーセンター(博物館隣)

|対象|小学校3~6年生(2年生以下は保護者同伴で参加可)

|定員|10名 (先着順)

|料金|無料

▶ガイドツアー「聖書植物園ツアー」 ※終了しました

|日時|2023年4月8日(土) 14:00~15:30

|場所|聖書植物園(西南学院大学キャンパス内)

|講師|小林洋一先生(西南学院大学名誉教授)

|対象|中学生以上

|定員|10名 (先着順)

|料金|無料

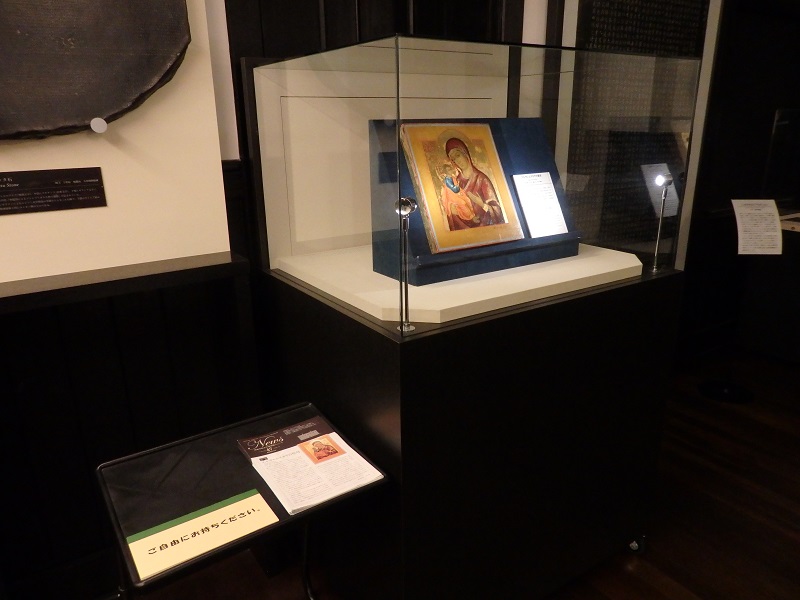

会 場:西南学院大学博物館常設展示室

会 期:2022年12月15日(木)~2023年5月22日(月)

入館料:無料

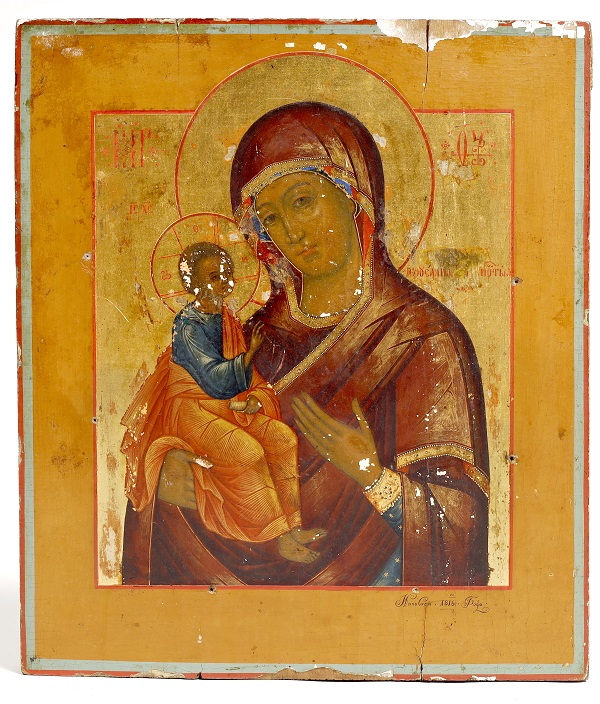

博物館ニュースvol.47の所蔵品紹介特集で掲載している「エルサレムスカヤの聖母」の実物展示です。

会 場:長崎県南島原市原城図書館 会 期:2022年12月5日(月)~2023年4月26日(水) 入館料:無料

キリスト教という宗教は、その成立の初めから「言葉」の宗教でした。イエス・キリストは出会った様々な人々に語りかけ、弟子たちを言葉で教育し、この世界に「教え」を遺していきました。 その後、キリストの「教え」は弟子たちによって聖書というかたちでまとめられ、現在ではさまざまな言語に翻訳されて世界中に宣べ伝えられています。 本展示企画では、キリスト教が作り 出したさまざまな「聖書」の歴史的展開を見ていきます。

会 場:西南学院大学博物館常設展示室 南島原展示ブース 会 期:2022年11月11日(金)~2023年3月15日(水) 入館料:無料

平成4年度(1992年)より開始された原城跡の発掘調査は今年で30年を迎えた。

現在に続く原城跡発掘を振り返り、出土遺物と当時の調査風景写真を紹介する。

史料からは知ることのできない島原・天草一揆の実像を明らかにした発掘調査は、壮大なロマンに夢を膨らませた記録である。

【展示資料】長崎県南島原市所蔵資料 ※撮影禁止

1.目貫

2.煙管

3.ネガパネル

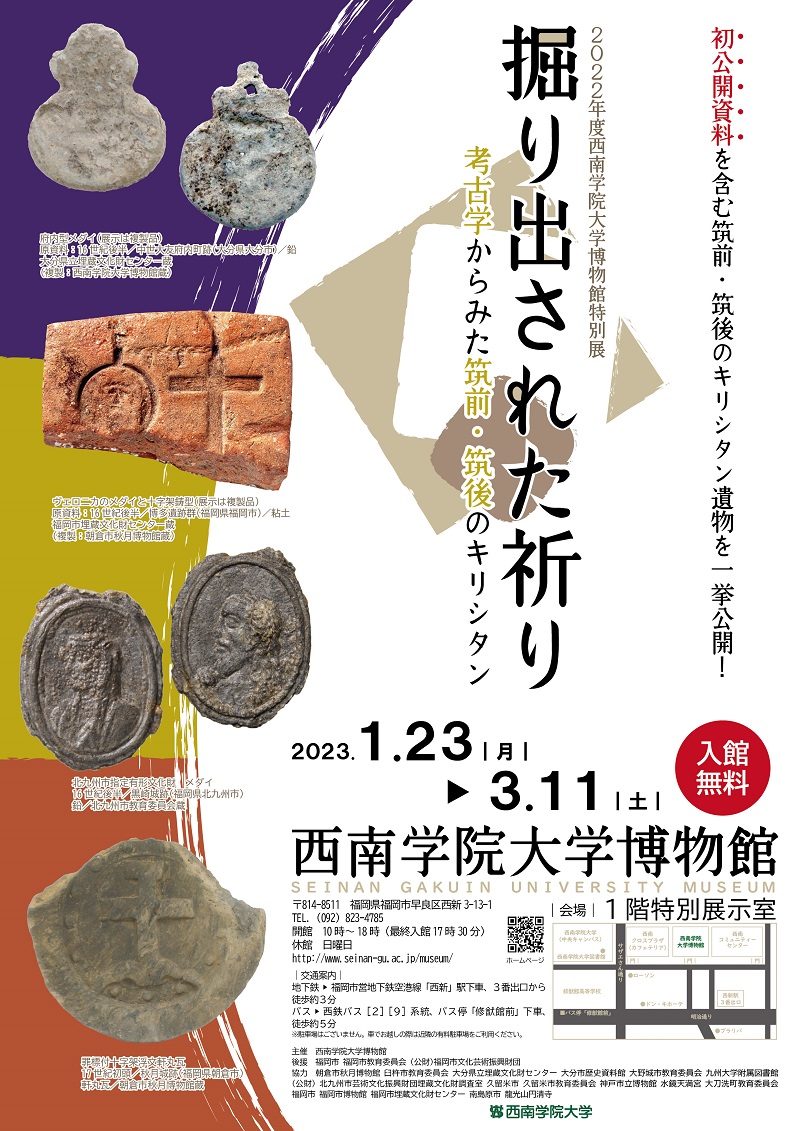

会 場:西南学院大学博物館1階特別展示室 会 期:2023年1月23日(月)~3月11日(土) 休 館:日曜日 入館料:無料

主 催:西南学院大学博物館 後 援:福岡市 福岡市教育委員会 (公財)福岡市文化芸術振興財団 協 力:朝倉市秋月博物館 臼杵市教育委員会 大分県立埋蔵文化財センター 大分市歴史資料館 大野城市教育委員会 九州大学附属図書館 (公財)北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室 久留米市 久留米市教育委員会 神戸市立博物館 水鏡天満宮 大刀洗町教育委員会 福岡市 福岡市博物館 福岡市埋蔵文化財センター 南島原市 龍光山円清寺

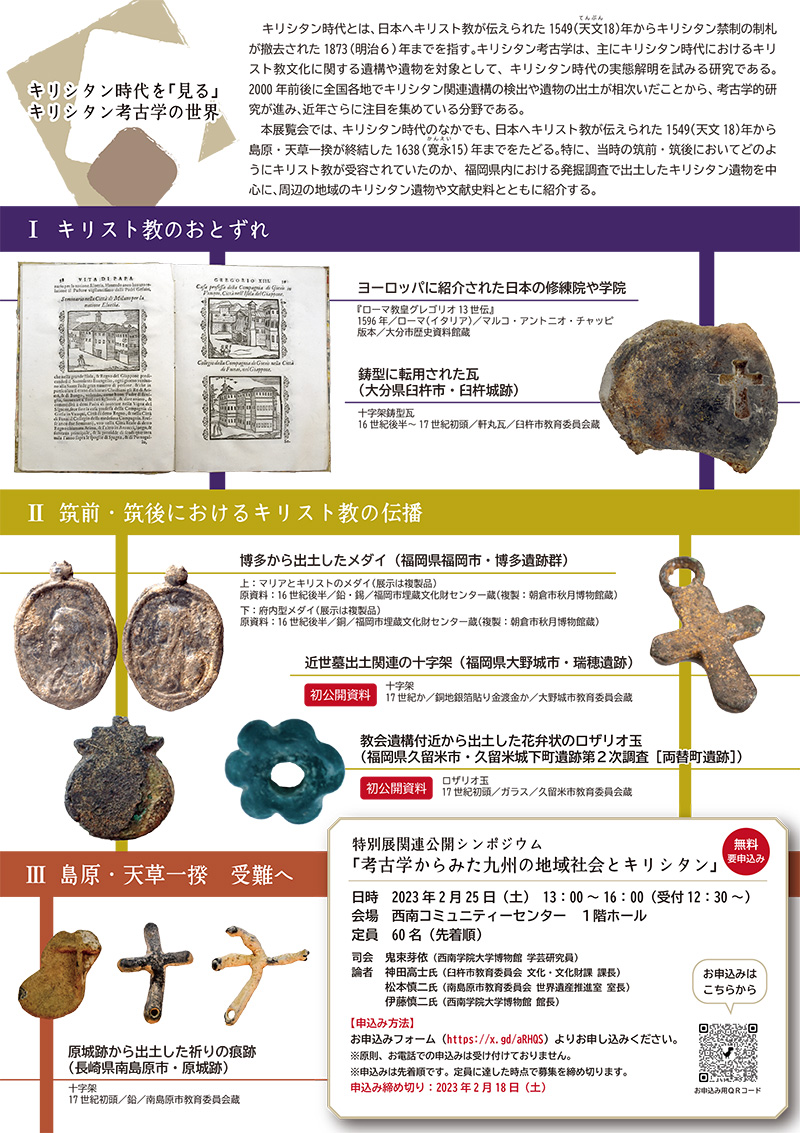

1549(天文18)年、イエズス会宣教師フランシスコ・ザビエルによって日本にキリスト教が伝来した。1551(天文20)年には、大友義鎮(宗麟)によって豊後府内でキリスト教の布教が許可され、1554年(天文23)年には教会用地が与えられた。また、当時、事実上大友氏の勢力圏であった博多においても、1557(弘治3)年に教会用地が与えられており、布教活動がはじまったとされる。その後、博多のほかに久留米や秋月にも教会が建てられ、宣教師らが活動を行っており、筑前・筑後でのキリシタンの様子を示す遺物(「キリシタン遺物」)が福岡県内の各地から出土している。 本展覧会は、おもに福岡県内の遺跡から出土したキリシタン遺物をもとに、筑前・筑後のキリシタンの実態について紹介するものである。また、九州におけるキリスト教布教の一大拠点であった豊後(大分県の一部)や、島原・天草一揆の舞台となった肥前原城(長崎県南島原市)において出土したキリシタン遺物についても扱い、周辺地域でのキリスト教受容の状況や、筑前・筑後のキリシタンに与えた影響などについて紹介したい。

▶ 出品目録 (PDF)

Ⅰ キリスト教のおとずれ

〈主な展示資料〉 ・ローマ教皇グレゴリオ13世伝』 1596年/ローマ(イタリア)/マルコ・アントニオ・チャッピ/版本/大分市歴史資料館蔵 ・府内型メダイ(展示は複製品) 原資料:16世紀後半/中世大友府内町跡(大分県大分市)/鉛/大分県立埋蔵文化財センター蔵(複製:西南学院大学博物館蔵) ・「INRI」銘入り石造物 16世紀後半~17世紀初頭/下藤地区キリシタン墓地(大分県臼杵市)/凝灰岩/臼杵市教育委員会蔵

Ⅱ 筑前・筑後におけるキリスト教の伝播 ★は初公開資料

〈主な展示資料〉 ・マリアとキリストのメダイ(展示は複製品) 原資料:16世紀後半/博多遺跡群(福岡県福岡市)/鉛・錫/福岡市埋蔵文化財センター蔵(複製:朝倉市秋月博物館蔵) ・北九州市指定文化財 メダイ 16世紀後半/黒崎城跡(福岡県北九州市)/鉛・錫/北九州市教育委員会蔵 ★十字架 17世紀か/瑞穂遺跡(福岡県大野城市)/銅地銀箔貼り金渡金か/大野城市教育委員会蔵 ・罪標付十字架浮文軒丸瓦 17世紀初頭/秋月城跡(福岡県朝倉市)/軒丸瓦/朝倉市秋月博物館蔵 ★ロザリオ玉 17世紀初頭/久留米城下町遺跡第2次調査(両替町遺跡)(福岡県久留米市)/ガラス/久留米市教育委員会蔵 ・大刀洗町指定文化財 『邪宗門一件口書帳』 1868(明治元)年/福岡県三井郡大刀洗町/伝 老松神社〔写〕/竪帳(半紙本)、紙本墨書/大刀洗町教育委員会蔵

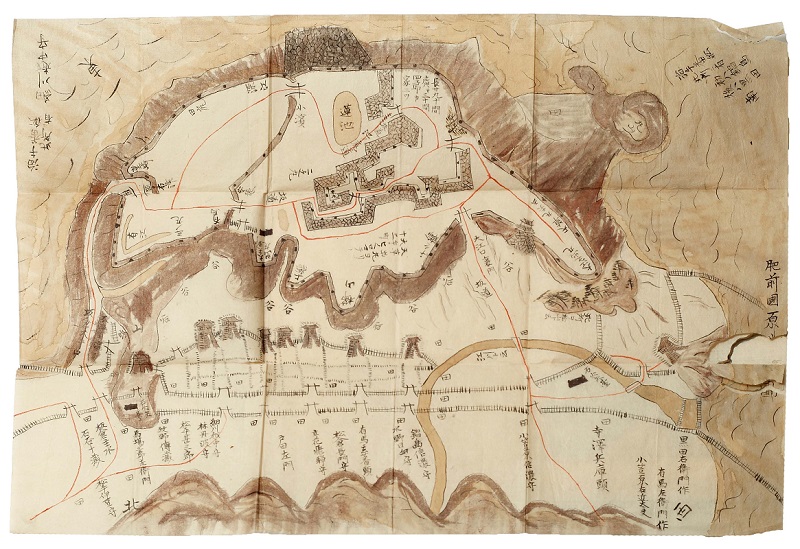

Ⅲ 島原・天草一揆 受難へ

〈主な展示資料〉 ・十字架 17世紀初頭/原城跡(長崎県南島原市)/鉛/南島原市教育委員会蔵 ・ロザリオ珠 17世紀初頭/原城跡(長崎県南島原市)/ガラス/南島原市教育委員会蔵 ・原城包囲御陣型図(天草城責図)(複製) 原資料:江戸時代/制作地不詳/制作者不詳/紙本着色/個人蔵(寄託:南島原市教育委員会蔵、複製:西南学院大学博物館蔵)

▶紹介動画(YouTube)

ジョージくんミュージアムガイド「掘り出された祈り」編

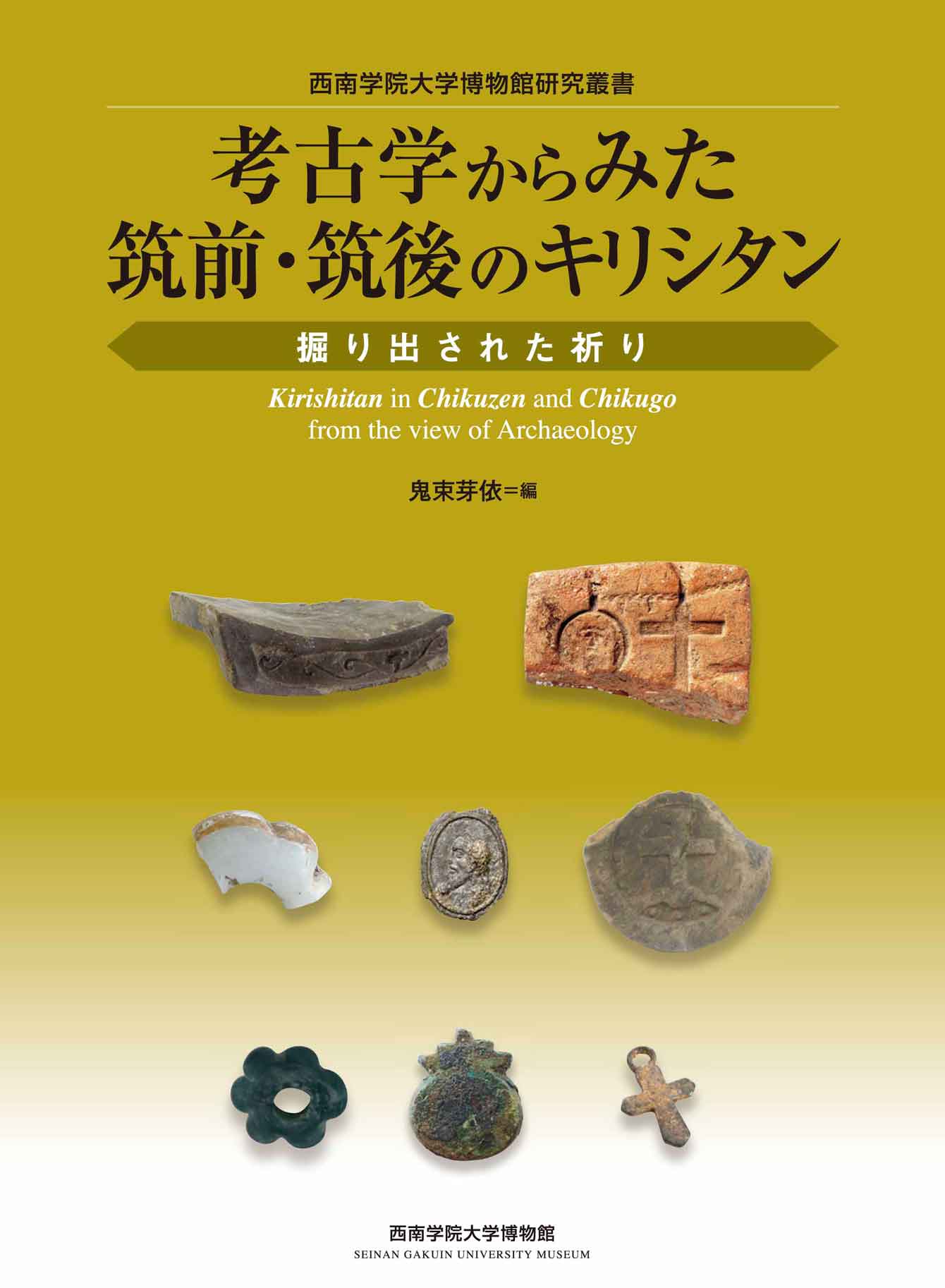

▶展覧会図録

西南学院大学博物館研究叢書 『考古学からみた筑前・筑後のキリシタン:掘り出された祈り』 ▪本体1000円+税 ▪ISBN978-4-910038-70-4 C0020 ▪B5判変型/64ページ /小口折並製本/オールカラー図録 ▪編者 鬼束芽依 ▪発行 西南学院大学博物館 ▪出版 花乱社

▶特別展関連公開シンポジウム「考古学からみた九州の地域社会とキリシタン」 ※終了しました

|日時| 2023年2月25日(土) 13:00~16:00

|会場| 西南コミュニティーセンター1階ホール

|定員| 100名 (先着順)

|料金| 無料

司会 鬼束芽依(西南学院大学博物館 学芸研究員) 論者ならびに演題 神田高士氏(臼杵市教育委員会 文化・文化財課 課長) 「開発・祖霊・婿養子 残されたキリシタン墓地」 松本慎二氏(南島原市教育委員会 世界遺産推進室 室長) 「原城跡」 伊藤慎二(西南学院大学博物館 館長) 「北部九州の潜伏キリシタンとその信仰復活期の墓地」

▶特別展アンケートプレゼント

会期中、アンケートにご回答いただいた方へ「西南学院大学博物館オリジナル野帳」をプレゼント! ※数には限りがございます。プレゼントは1人1冊までとさせていただき、なくなり次第終了いたします。

▶会場案内「写真撮影OK」

本展は写真撮影ができます。撮影した写真は個人の範囲でのみ利用が可能です。ただし、フラッシュ撮影、三脚や自撮り棒などを使用しての撮影、動画配信はご遠慮ください。

会 場:西南学院大学博物館常設展示室 会 期:2022年11月22日(火)~2023年2月25日(土) 入館料:無料

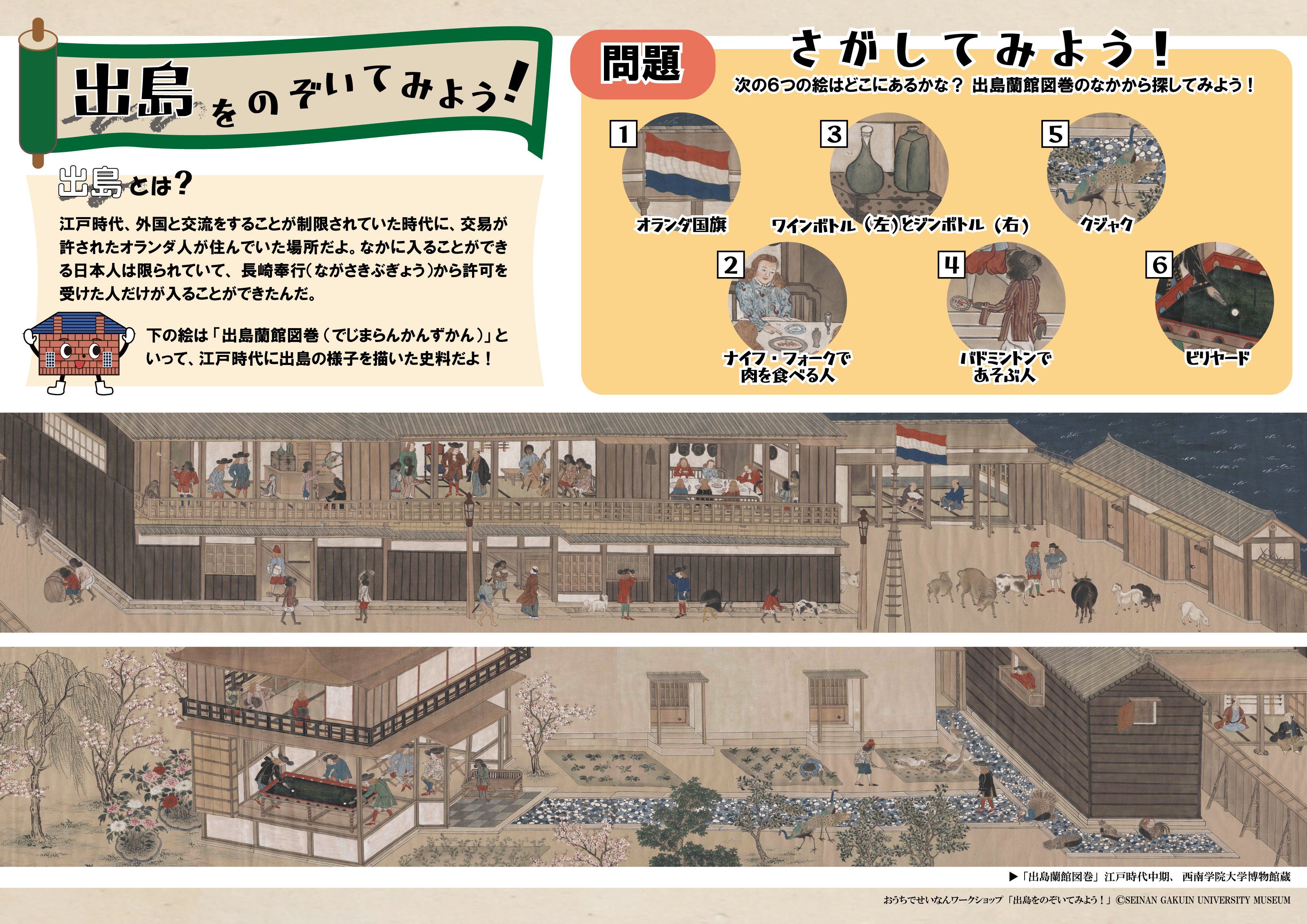

長崎・出島は、1636(寛永13)年に築造された人工の島である。はじめはポルトガル人を収容していたが、1637(寛永14)年に勃発し翌年に終結した島原・天草一揆を受け、江戸幕府はポルトガル人を国外追放し、以降ポルトガル船の来航を禁止した。 そして1641(寛永18)年に平戸にあったオランダ商館を出島に移し、その後はオランダと出島においてのみ貿易を行うこととした。 いわゆる「鎖国」体制の成立である。 オランダ商館が廃止される1859(安政6)年まで、出島はオランダ商館員たちの生活の場でもあった。 当時のオランダ人たちの生活風景は、絵画や書物に描かれ、現代まで伝わっている。 また、考古学的発掘調査によって検出された遺構、出土した遺物は、当時の出島の様子をありのままに伝える。 当館では出島関連資料を収集しており、近年では特に出島における生活文化資料を収集している。 今回、新収蔵品展としてそれらを展示し、当時の出島のくらしを紹介したい。

▶ワークシート「出島をのぞいてみよう!―出島蘭館図巻―」

おうちでせいなんワークショップで公開中の「出島をのぞいてみよう!―出島蘭館図巻―」を本コーナーで配布中! ぜひ、展示資料「出島蘭館図巻」を見ながらワークシートに挑戦してみてね♪

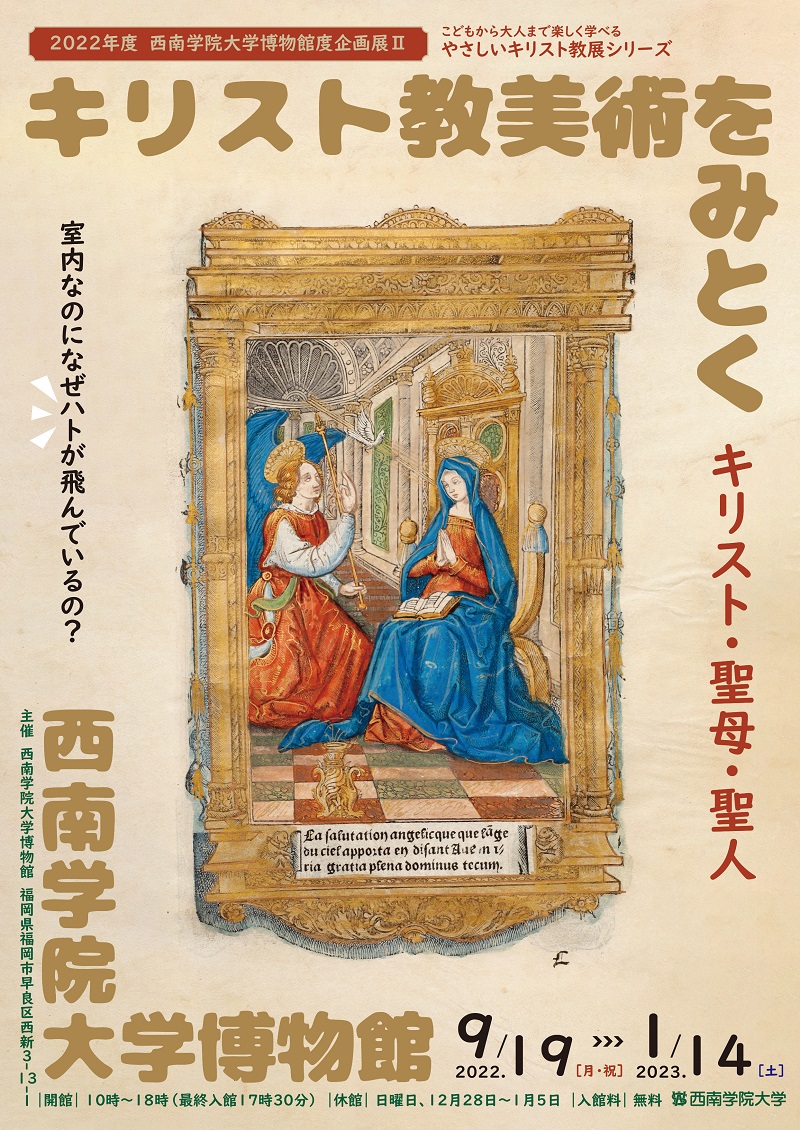

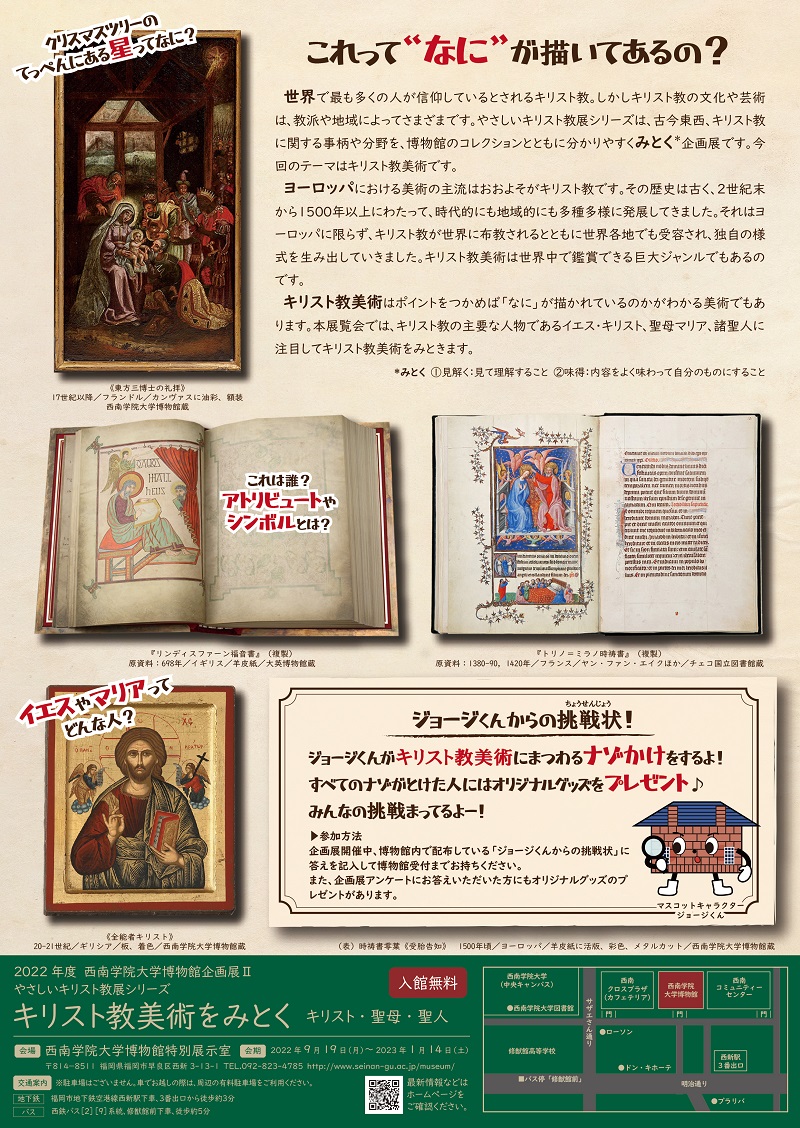

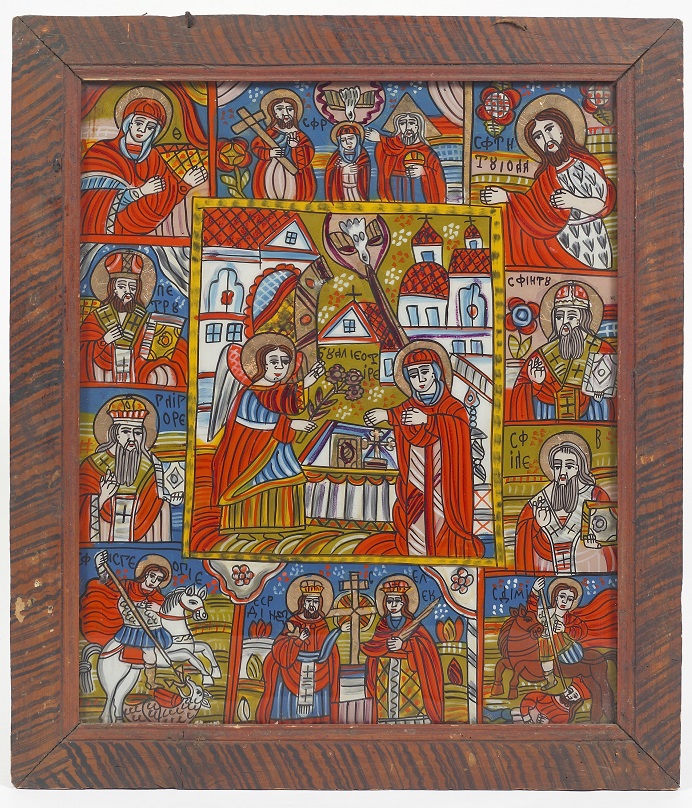

やさしいキリスト教展シリーズ

キリスト教美術をみとく ―キリスト・聖母・聖人―会 場:西南学院大学博物館1階特別展示室 会 期:2022年9月19日(月・祝)~2023年1月14日(土) 休 館:日曜日、12月28日(水)~1月5日(木) 入館料:無料

世界で最も多くの人が信仰しているとされるキリスト教。しかしキリスト教の文化や芸術は、教派や地域によってさまざまです。 やさしいキリスト教展シリーズは、古今東西、キリスト教に関する事柄や分野を、博物館のコレクションとともに分かりやすく「みとく(見解く・味得)」企画展です。 今回のテーマはキリスト教美術です。 キリスト教美術はポイントをつかめば「なに」が描かれているのかがわかる美術でもあります。 本展覧会では、キリスト教の主要な人物であるイエス・キリスト、聖母マリア、諸聖人に注目してキリスト教美術をみときます。

▶ 出品目録 (PDF)

第1章 イエス・キリスト

〈主な展示資料〉 ▪全能者キリスト(イコン) ▪東方三博士の礼拝 ▪パリ時祷書零葉 ▪ダンテ『神曲』天国篇 ★磔刑 ▪『福音書についての註解と瞑想』

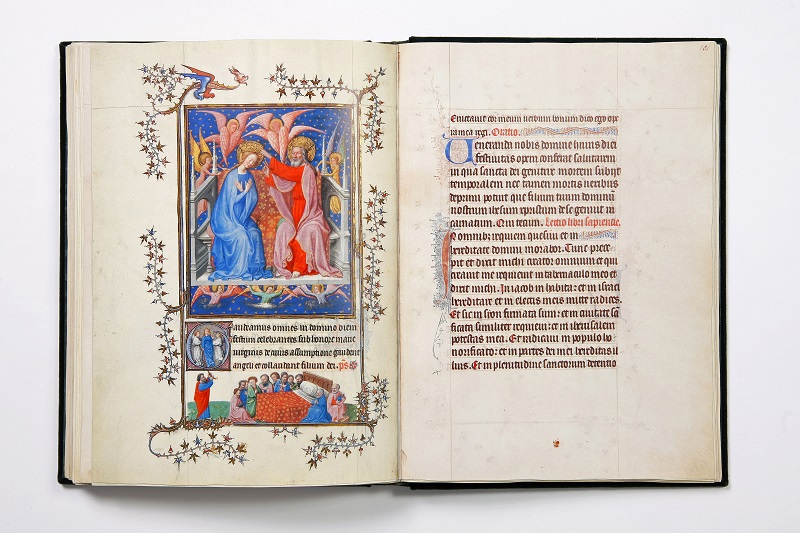

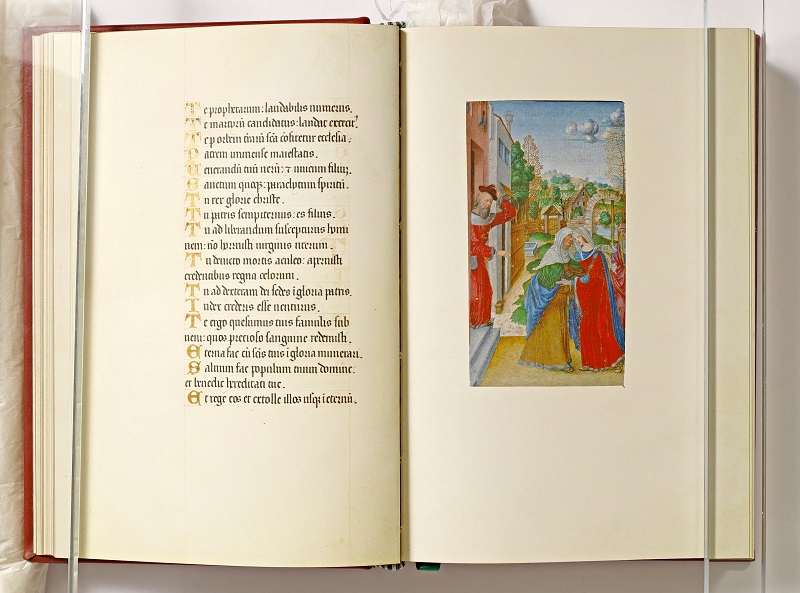

第2章 聖母マリア

〈主な展示資料〉 ▪デューラー『聖母伝』(複製) ▪時祷書零葉《受胎告知》 ★『トリノ=ミラノ時祷書』(複製) ★『エステ家アルフォンソ1世の聖務日課書』(複製) ▪無原罪の御宿りの聖母像

第3章 聖人

〈主な展示資料〉 ★受胎告知と諸聖人 ▪『リンディスファーン福音書』(複製) ▪『聖フランシスコ・ザビエル伝』

▶紹介動画(YouTube)

ジョージくんミュージアムガイド「キリスト教美術をみとく」編

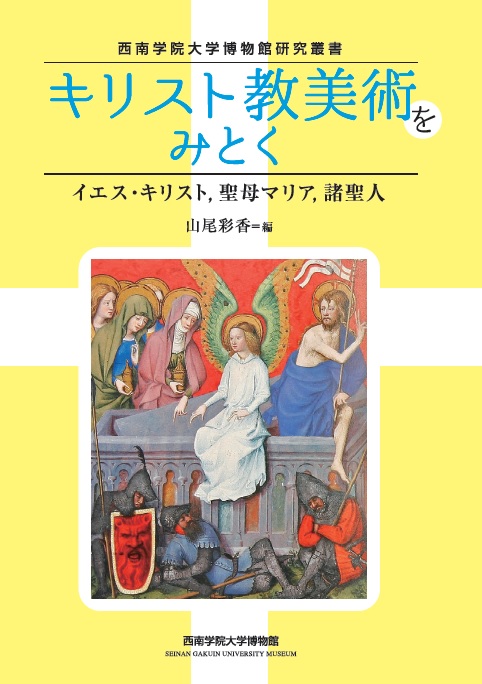

▶展覧会図録

西南学院大学博物館研究叢書 『キリスト教美術をみとく―イエス・キリスト、聖母マリア、諸聖人―』 ▪本体600円+税 ▪ISBN978-4-910038-62-9 C0016 ▪A5判変型/48ページ /小口折並製本/オールカラー図録 ▪編者 山尾彩香 ▪発行 西南学院大学博物館 ▪出版 花乱社

▶プレゼント企画①「ジョージくんからの挑戦状!」

ジョージくんがキリスト教美術にまつわるナゾを出題するよ! ナゾはキリスト教美術をみとく展で展示されている資料をみて解き明かそう。 すべてのナゾがとけた人にはオリジナルグッズをプレゼント♪ みんなの挑戦まってるよー! 【参加方法】 館内で配布している「ジョージくんからの挑戦状!」(数種類あり)から好きなものを選んで答えを記入してください。ご記入後、博物館受付までお持ちいただいた方にオリジナルグッズをプレゼントいたします。 ※いずれの「ジョージくんからの挑戦状!」でも、プレゼントの内容は同じです。 ※開催期間中、「ジョージくんからの挑戦状!」の種類やプレゼントの内容が変更となる場合があります。

▶プレゼント企画②「アンケート特典」

開催期間中、キリスト教美術をみとく展アンケートにご記入のうえ博物館受付までお持ちください。 ※限定数量に達した場合、プレゼントは別の絵柄のポストカードとなります。 ※プレゼント企画①「ジョージくんからの挑戦状!」のプレゼントとは別のプレゼントとなります。

▶会場案内「写真撮影OK」

本展は写真撮影ができます。撮影した写真はSNSやブログ等にご掲載いただけます。ただしフラッシュ撮影、三脚や自撮り棒などを使用しての撮影、動画配信はご遠慮ください。

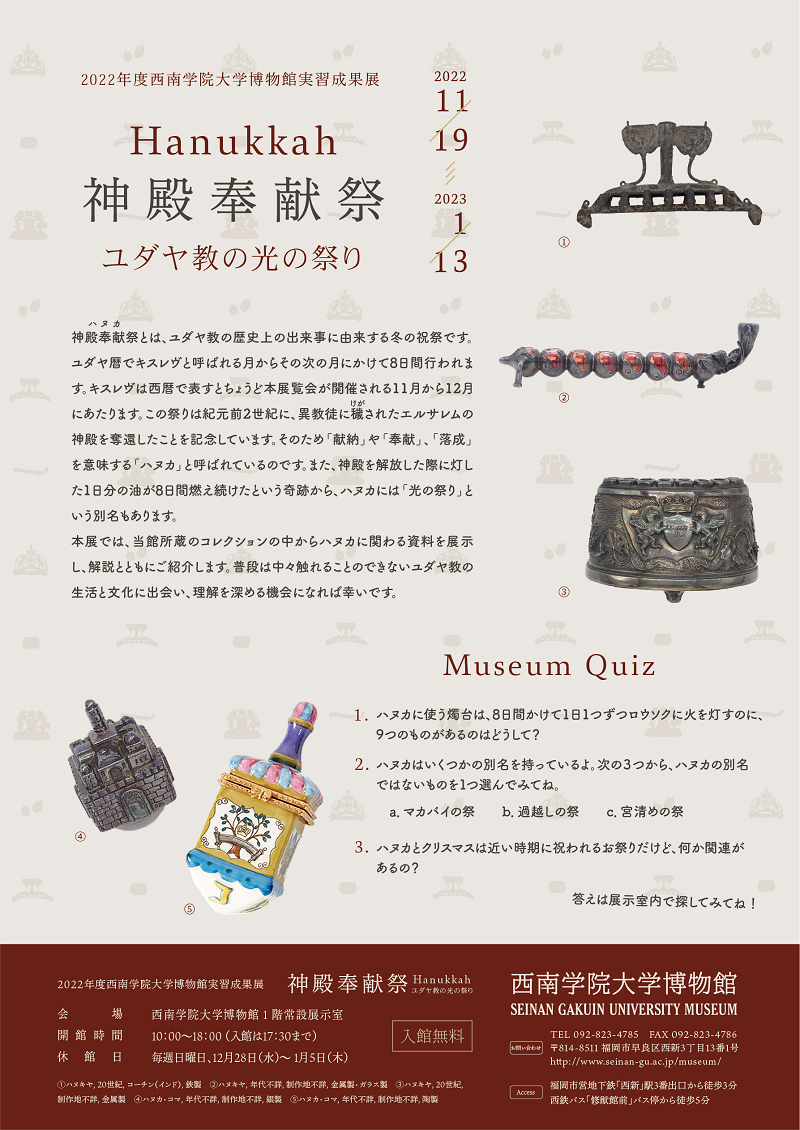

会 場:西南学院大学博物館常設展示室 会 期:2022年11月19日(土)~2023年1月13日(金) 入館料:無料

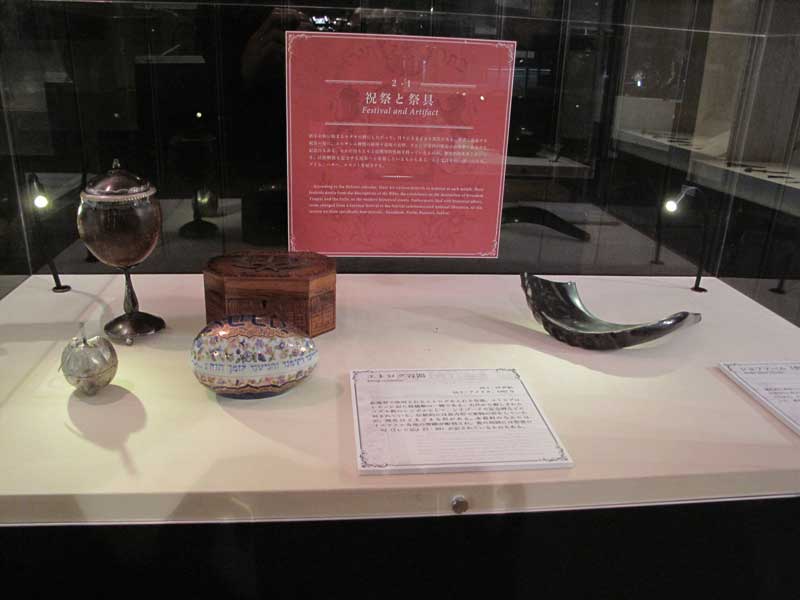

神殿奉献祭とは、ユダヤ教の歴史上の出来事に由来する冬の祝祭です。 ユダヤ暦でキスレヴと呼ばれる月からその次の月にかけて8日間行われま す。キスレヴは西暦で表すとちょうど本展覧会が開催される11月から12月 にあたります。この祭りは紀元前2世紀に、異教徒に穢されたエルサレムの 神殿を奪還したことを記念しています。そのため「献納」や「奉献」、「落成」 を意味する「ハヌカ」と呼ばれているのです。また、神殿を解放した際に灯し た1日分の油が8日間燃え続けたという奇跡から、ハヌカには「光の祭り」と いう別名もあります。 本展では、当館所蔵のコレクションの中からハヌカに関わる資料を展示 し、解説とともにご紹介します。普段は中々触れることのできないユダヤ教の 生活と文化に出会い、理解を深める機会になれば幸いです。 ※本展は2022年度西南学院大学博物館実習生による展示です。

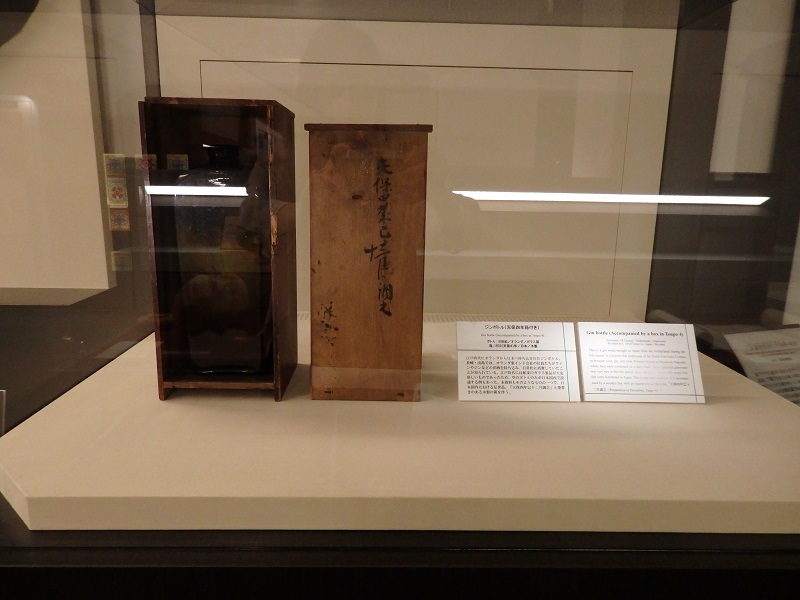

会 場:西南学院大学博物館常設展示室

会 期:2022年9月19日(月)~12月14日(水)

入館料:無料

博物館ニュースvol.46の所蔵品紹介特集で掲載している「ジンボトル」の実物展示です。

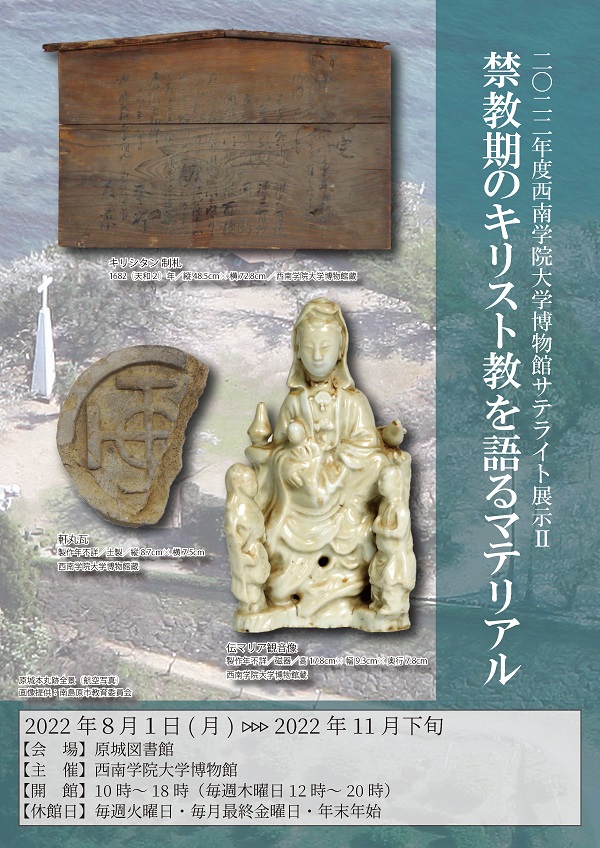

会 場:長崎県南島原市原城図書館 会 期:2022年8月1日(月)~12月4日(日) 入館料:無料

本展示では、「禁教期」という「自由な信仰のかたちが制限されていた時代」に、どのような方法で人々は信仰を続けていたのか、参考となる「モノ」資料を通して紹介していく。

会 場:西南学院大学博物館ドージャー記念室 会 期:2022年10月22日(土)~11月12日(土) 入館料:無料

11月7日は「波多野培根先生記念日」です。本展示では波多野の著作や直筆の格言が記された資料三点をご紹介します。

また、会期中は2021年企画展図録『波多野培根』を無料配布しています。

【展示資料】

① 新島先生の生涯の意義(記事)

② 眞道指針

③ 円額

会 場:西南学院大学博物館常設展示室 南島原展示ブース 会 期:2022年4月21日(木)~11月9日(水) 入館料:無料

島原・天草一揆に関する絵図は、全国各地に残っています。

南島原市(長崎県)では、原城跡を包囲する幕府軍の陣旗が描かれた絵図や原城付近の海上にオランダ船が描かれた絵図を所蔵しており、島原・天草一揆の最後の戦いである原城総攻撃の様子を伝える資料です。絵図からもわかるように多くの諸大名が参加した一揆では一揆勢、幕府軍ともに数多の犠牲がありました。後世に記された戦死諸士卒名簿には一揆に参加した幕府軍の証言が記録され、戦死者へ餞別として和歌が記された資料もあります。

本企画展では、南島原市が所蔵する絵図や文献資料から幕府軍と島原・天草一揆を紹介します。

【展示資料】南島原市所蔵資料 ※撮影禁止

1. 惣陣元ノ図(写真パネル)

2.肥前國高来郡原城之図(写真パネル)

3.手負帳

会 場:西南学院大学博物館常設展示室

会 期:2022年5月16日(月)~9月14日(水)

入館料:無料

博物館ニュースvol.45の所蔵品紹介特集で掲載している「十字文鐔」の実物展示です。

会 場:西南学院大学博物館ドージャー記念室

会 期:2021年9月15日(水)~2022年9月14日(水)

入館料:無料

博物館ニュースvol.43の資料で見る西南学院の歴史で掲載している「大学チャペル」にまつわる資料を実物展示しています。

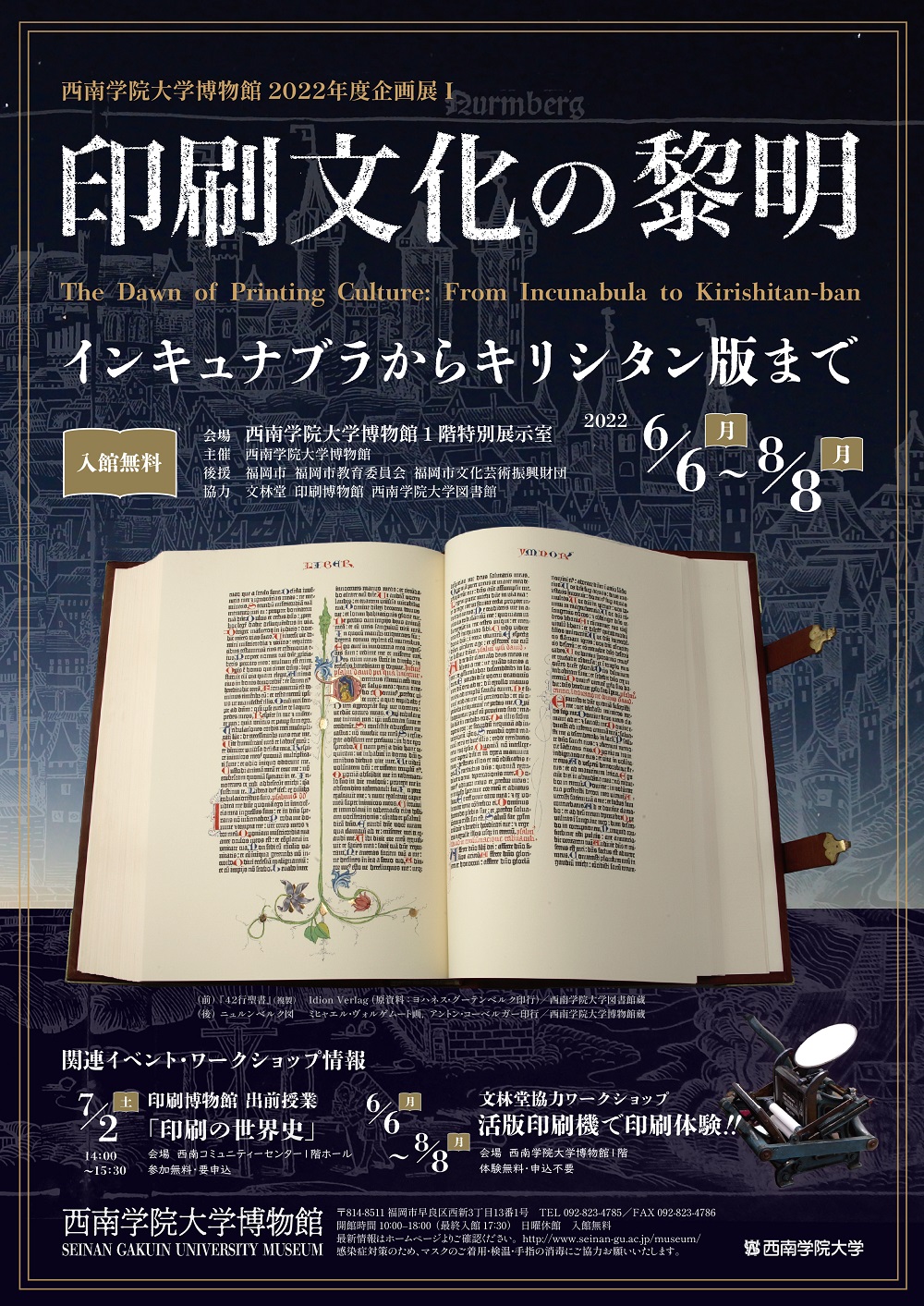

会 場:西南学院大学博物館特別展示室

会 期:2022年6月6日(月)~8月8日(月)

入館料:無料

主 催:西南学院大学博物館

後 援:福岡市 福岡市教育委員会 福岡市文化芸術振興財団

協 力:文林堂 印刷博物館 西南学院大学図書館

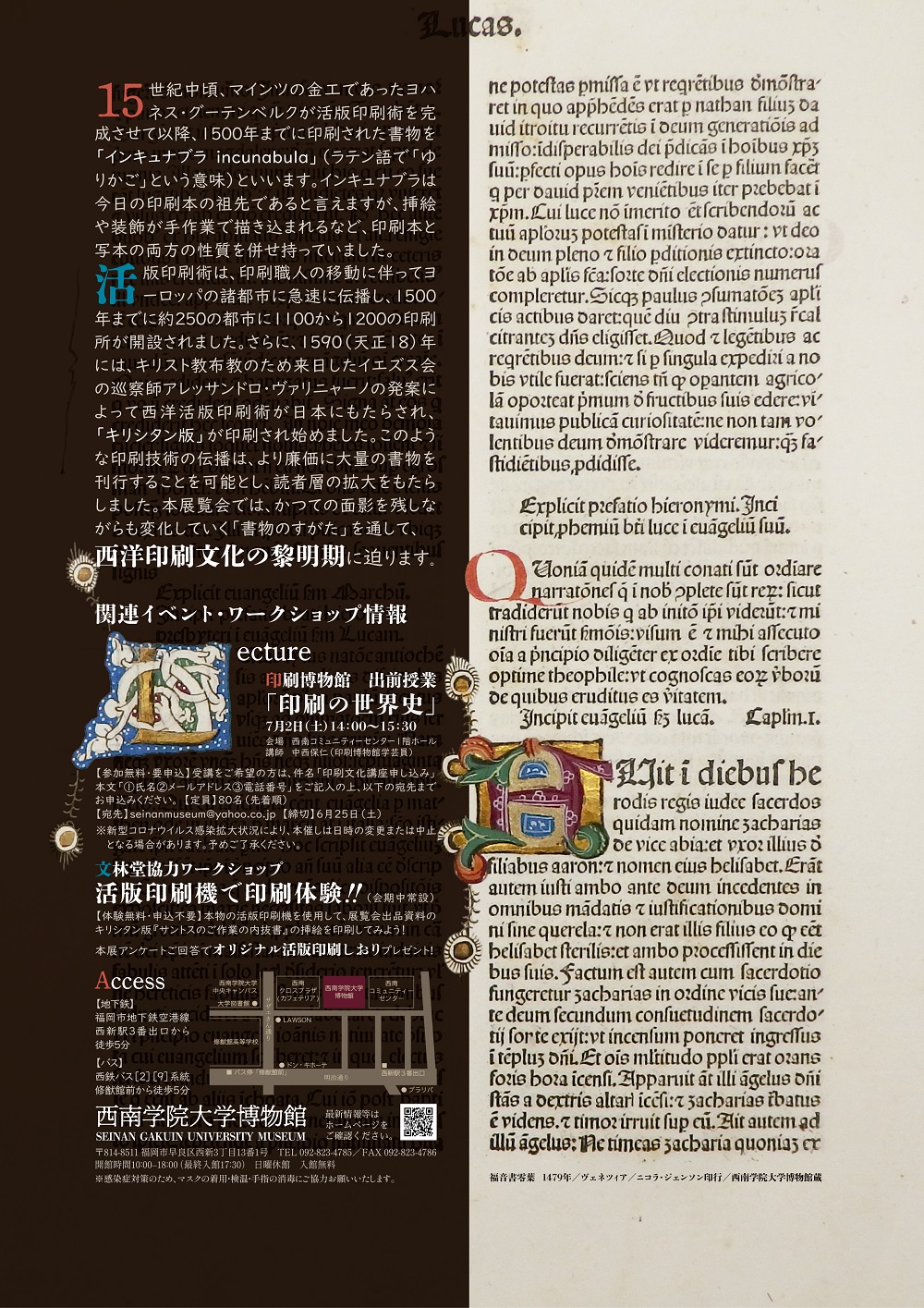

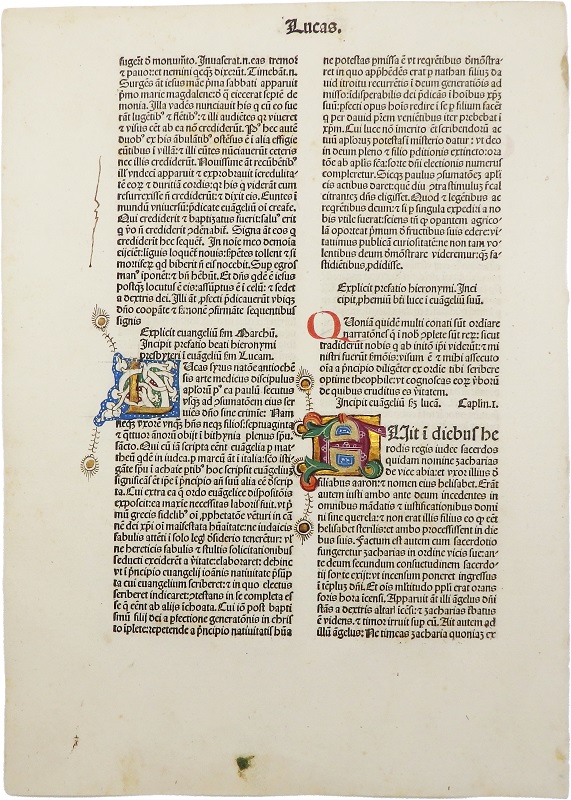

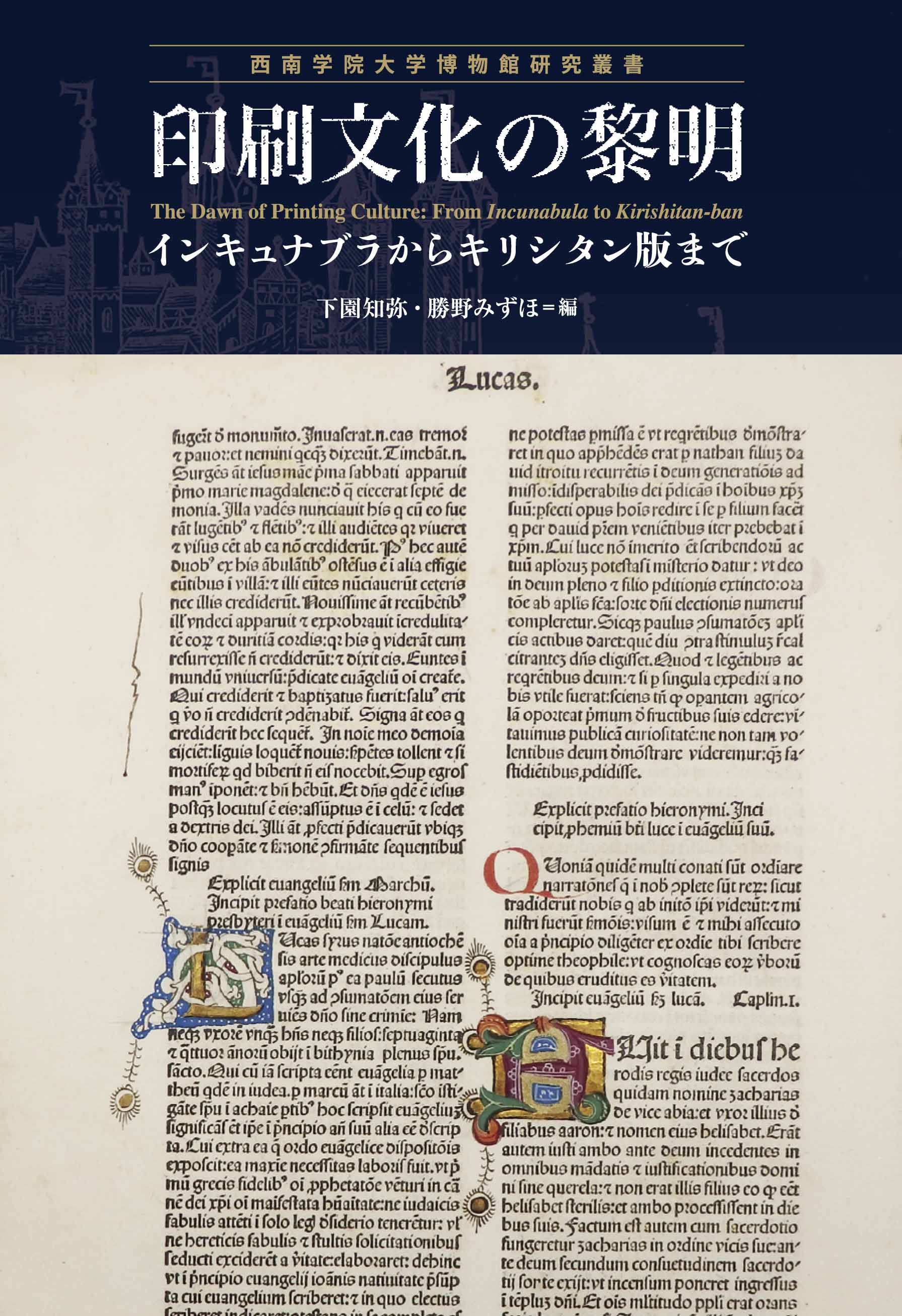

15世紀中頃、ヨハネス・グーテンベルクが活版印刷術を完成させてから1500年までの間に印刷された書物を「インキュナブラ」(ラテン語で「揺籃」という意味)と呼びます。 インキュナブラは、挿絵や装飾が手作業で描き込まれることもあり、印刷本と写本の両方の性質を併せ持っていました。 活版印刷術は、印刷職人の移動に伴ってヨーロッパの諸都市に伝播し、さらに1590年には、イエズス会司祭の発案によって日本にもたらされることとなりました。 こうした印刷技術の伝播は、より廉価に、大量の書物を刊行することを可能とし、読者層の拡大をもたらしたのです。 本展覧会では、かつての面影を残しながらも変化していく書物のすがたを通し、現代まで続いてきた印刷文化の黎明期に迫ります。

▶ 出品目録 (PDF)

第1章 写本から印刷本へ

〈主な展示資料〉 ▪『42行聖書』(複製) ▪楽譜付きミサ典書写本断片 ★福音書零葉

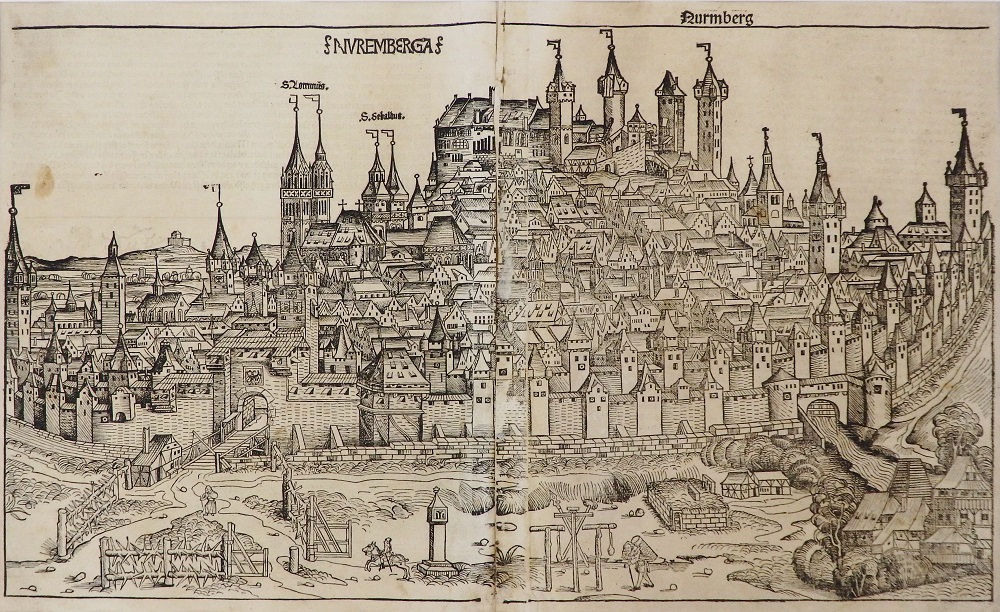

第2章 印刷都市の拡大

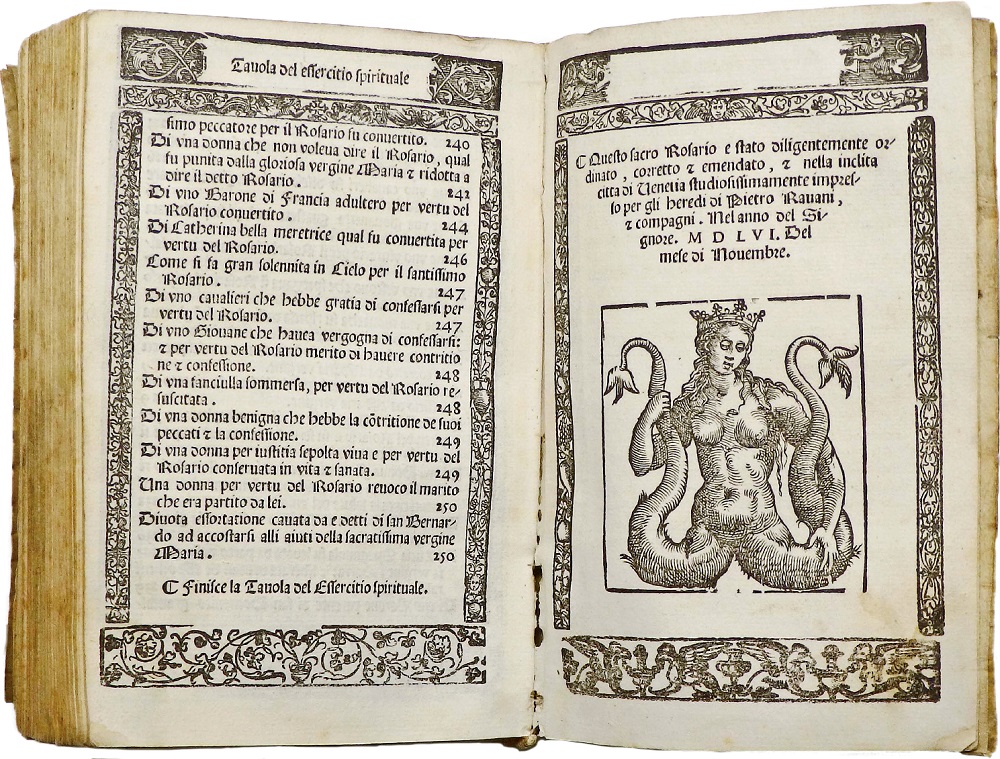

〈主な展示資料〉 第1節 ニュルンベルク ★ニュルンベルク図 ▪デューラー『聖母伝』(複製) 第2節 ヴェネツィア ▪ダンテ『神曲』煉獄篇・天国篇 ★『栄光なるおとめマリアのロザリオ』

第3章 日本伝来

〈主な展示資料〉 ★タルタリア図 ▪『どちりな・きりしたん』(復刻) ▪『こんてむつすむん地』(復刻)

▶紹介動画(YouTube)

ジョージくんミュージアムガイド「印刷文化の黎明―インキュナブラからキリシタン版まで―」編

▶展覧会図録

西南学院大学博物館研究叢書 『印刷文化の黎明—インキュナブラからキリシタン版まで—』 ▪本体600円+税 ▪A5判変型/48ページ /小口折並製本/オールカラー ▪ISBN978-4-910038-54-4 C0000 ▪編者 下園知弥 勝野みずほ ▪発行 西南学院大学博物館 ▪出版 花乱社

▶印刷博物館出前授業「印刷の世界史」 ※受講無料・要申込

|講師|中西保仁(印刷博物館学芸員)

|日時|2022年7月2日(土) 14:00~15:30

|会場|西南コミュニティーセンター1階ホール

|定員|80名 (先着順)

|料金|無料

【申込方法】

受講希望の方はメールにて、件名「印刷文化講座申し込み」、 本文「①参加者氏名(ふりがな)②メールアドレス ③電話番号」を記入の上、以下の宛先までお申し込みください。

申込先 seinanmuseum@yahoo.co.jp

申込締切 2022年6月25日(土)

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、本催しは日時の変更または中止となる場合があります。

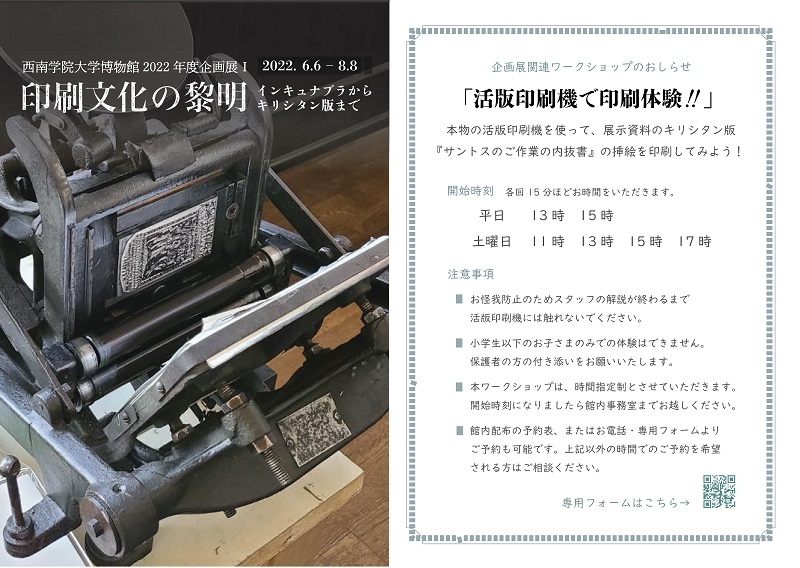

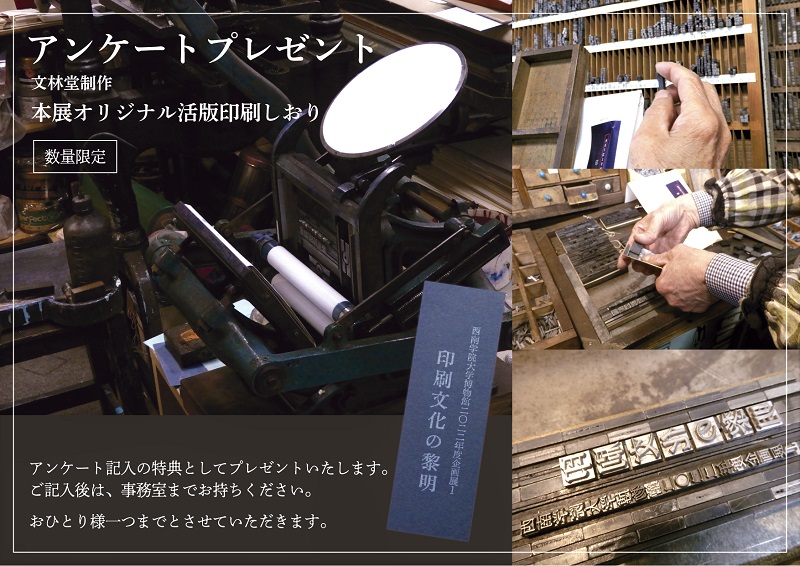

▶文林堂協力ワークショップ「活版印刷機で印刷体験‼」 ※体験無料

本物の活版印刷機を使って、展示資料のキリシタン版「サントスのご作業の内抜書」の挿絵を印刷してみよう!

|期間|6月6日(月)~8月8日(月)

|時間|平日13時・15時~/土曜日11時・13時・15時・17時~

|場所|西南学院大学博物館1階

※本ワークショップは 専用フォームからご予約も可能です。 ※7月2日(土)の13時・15時の回は下記の通りに回数・時間を変更させていただきます。予約の際は希望時間を記入するようお願いいたします。 13時→12時45分/13時/13時15分/13時30分(各回5名まで、予約優先) 15時→15時45分/16時/16時15分/16時30分(各回5名まで、予約優先)

▶プレゼント企画

会期中、展覧会アンケートにご回答いただいた方に、本展オリジナルの「活版印刷しおり」をプレゼント! ※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

▶会場案内

本展は写真撮影ができます。撮影した写真はSNSやブログ等にご掲載いただけます。ただしフラッシュ撮影、三脚や自撮り棒などを使用しての撮影、動画配信はご遠慮ください。

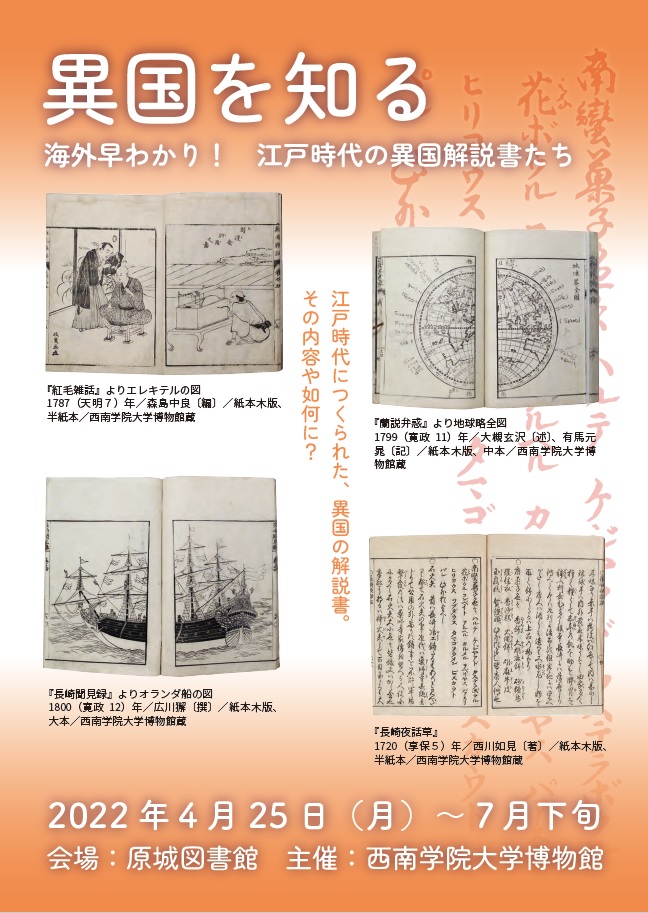

会 場:長崎県南島原市原城図書館 会 期:2022年4月25日(月)~7月下旬 入館料:無料

江戸幕府によるいわゆる「鎖国」体制のなか、人々はどのようにして海外の知識を得ていたのだろうか。もちろん一般大衆には洋書などは流通しておらず、洋書を読むことで海外の知識を得たり、文化を知ったりすることはできない。そこで、知識人たちは実際に長崎に行ってオランダ人たちに面会したり、オランダ人と関わりのある長崎の役人と交流したりして、海外の知識を得ようとした。そうして得た海外の知識をもとに、長崎や海外を題材とした一般向けの著作を出版した。人々はそれらを読み、当時は未知であった海外の知識を得ていたのである。

本展覧会では知識人らによる著作を紹介し、江戸時代の日本人が持っていた異国に関する知識や異国に対する関心をたどる。

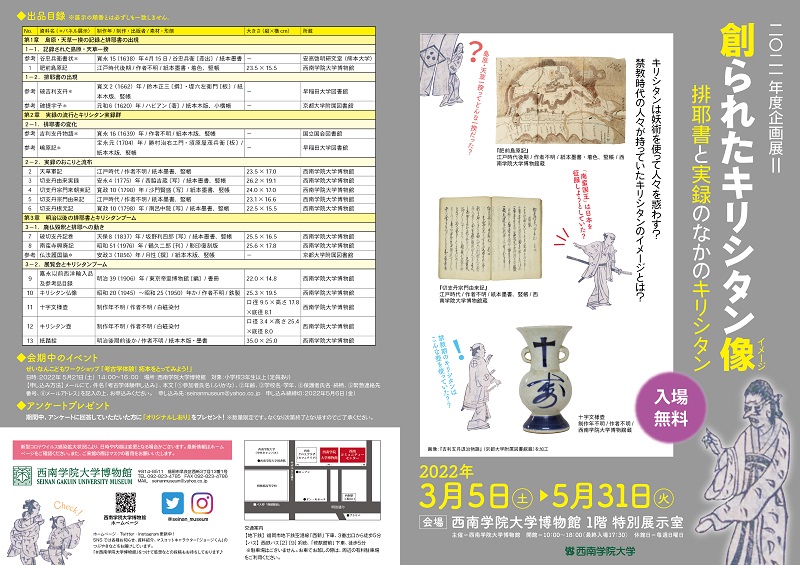

会 場:西南学院大学博物館特別展示室

会 期:2022年3月5日(土)~5月31日(火)

入館料:無料

主 催:西南学院大学博物館

禁教期の人々は、キリシタンに対してどのようなイメージを持っていたのでしょうか。 禁教期に書かれたキリスト教の批判書である「排耶書」や、キリシタンについて書かれた「実録」、明治期以降に現れた「キリシタン遺物」を紹介し、キリシタンイメージの成形とその変化をたどります。

▶ 出品目録

第1章 島原・天草一揆の記録と排耶書の出現

〈主な展示資料〉 ▪谷忠兵衛書状(熊本大学安高啓明研究室蔵)※パネル展示 ★肥前島原記(島原・天草一揆陣図) ▪破提宇子(京都大学附属図書館蔵)※パネル展示

第2章 実録の流行とキリシタン実録群

〈主な展示資料〉 ▪吉利支丹物語(国立国会図書館蔵)※パネル展示 ▪切支丹由来実録 ★切支丹宗門来朝実記

第3章 明治以後の排耶書とキリシタンブーム

〈主な展示資料〉 ▪南蛮寺興廃記 ▪嘉永以前西洋輸入品及参考品目録 ★キリシタン仏像

▶ワークショップ「考古学体験!拓本をとってみよう」※無料・要申込

考古学では石碑や器物などの文字や模様を記録するために拓本という作業を行います。ワークショップでは土器の拓本をとって調査カードを作成します。

|日時| 2022年5月21日(土) 14:00~16:00

|場所| 西南学院大学博物館

|対象| 小学校3年生以上

|定員| 少人数

【申込方法】

参加希望の方はメールにて、件名「考古学体験申込み」、 本文「①参加者氏名(ふりがな)、②年齢、③小学校名・学年、④保護者氏名・続柄、⑤緊急連絡先電話番号、⑥メールアドレス」を記入の上、 以下までお申し込みください。

申込先 seinanmuseum@yahoo.co.jp

申込締切 2022年5月6日(金)

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、日時の変更または中止となる場合があります。

▶紹介動画(YouTube)

ジョージくんミュージアムガイド「創られたキリシタン像(イメージ)」編

▶プレゼント企画(数量限定)

会期中、展覧会アンケートにご回答いただいた方に、オリジナルしおりをプレゼント! ※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

会 場:西南学院大学博物館常設展示室

会 期:2021年12月15日(水)~2022年5月14日(土)

入館料:無料

博物館ニュースvol.44の所蔵品紹介特集で掲載している「ラテン語聖書写本零葉」の実物展示です。

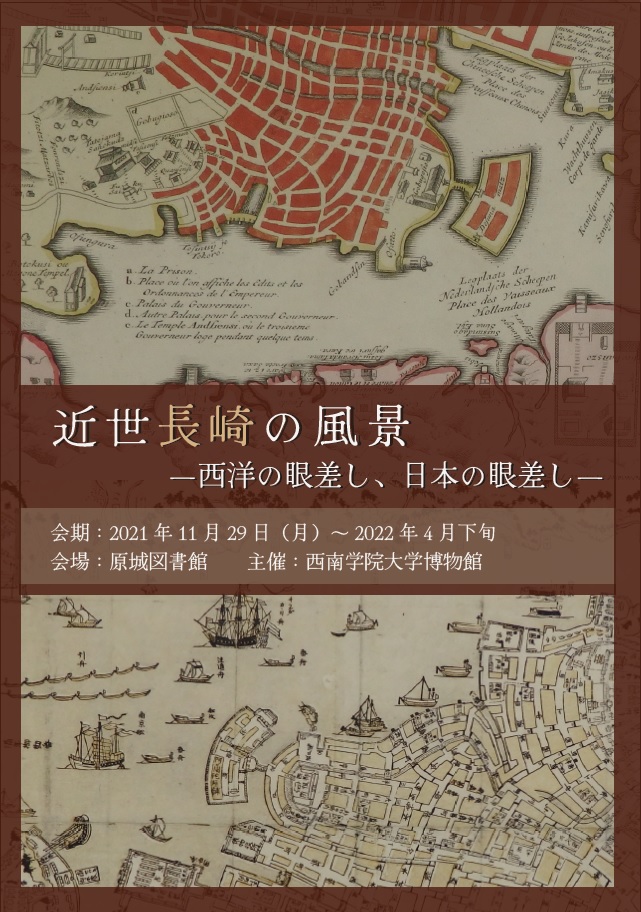

会 場:長崎県南島原市原城図書館 会 期:2021年11月29日(火)~2022年4月24日(日) 入館料:無料

鎖国体制下にあった近世の日本において、外国に向けて開かれた「四つの口」のひとつであった長崎は、オランダ・中国という二か国との貿易が行われた非常に重要な場所でした。異文化の影響を受けた独特の雰囲気から、長崎の町は土産物として多くの地図や絵図に描かれることとなります。また、出島に滞在した西洋人にとって、長崎の町は最も身近な「日本」の風景であり、彼らによって出版された本の中にも、長崎の町は多く登場しています。 今回の展示では、江戸時代の長崎が日本人、そして外国人によってどのように捉えられ、描かれていたのか、その変遷をたどります。

会 場:西南学院大学博物館常設展示室 会 期:2021年10月26日(火)~2022年4月20日(水) 入館料:無料

2021年は「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が世界文化遺産に登録されて3周年です。構成資産の1つである「原城跡」は島原・天草一揆の舞台となった城であり、南島原市にある史跡です。 本企画展では原城跡・本丸から出土した日用品と後世に記された矢文の記録を展示し、原城での島原・天草一揆を紹介します。 【展示資料】※撮影禁止 1. 硯(原城跡本丸出土遺物) 2.『寛永治迹 七、八、九』 3.『寛永治迹 序 壹ノ外』

会 場:西南学院大学博物館常設展示室 会 期:2021年10月27日(水)~2022年3月31日(木) 入館料:無料

西南学院広報誌「赤煉瓦通信vol.9」の特集「西南学院と芸術」で紹介された資料を展示しています。 【展示資料】 《エルサレムスカヤの聖母》 《時祷書零葉(受胎告知図)》 《フランス時祷書(全使徒への祈り)》

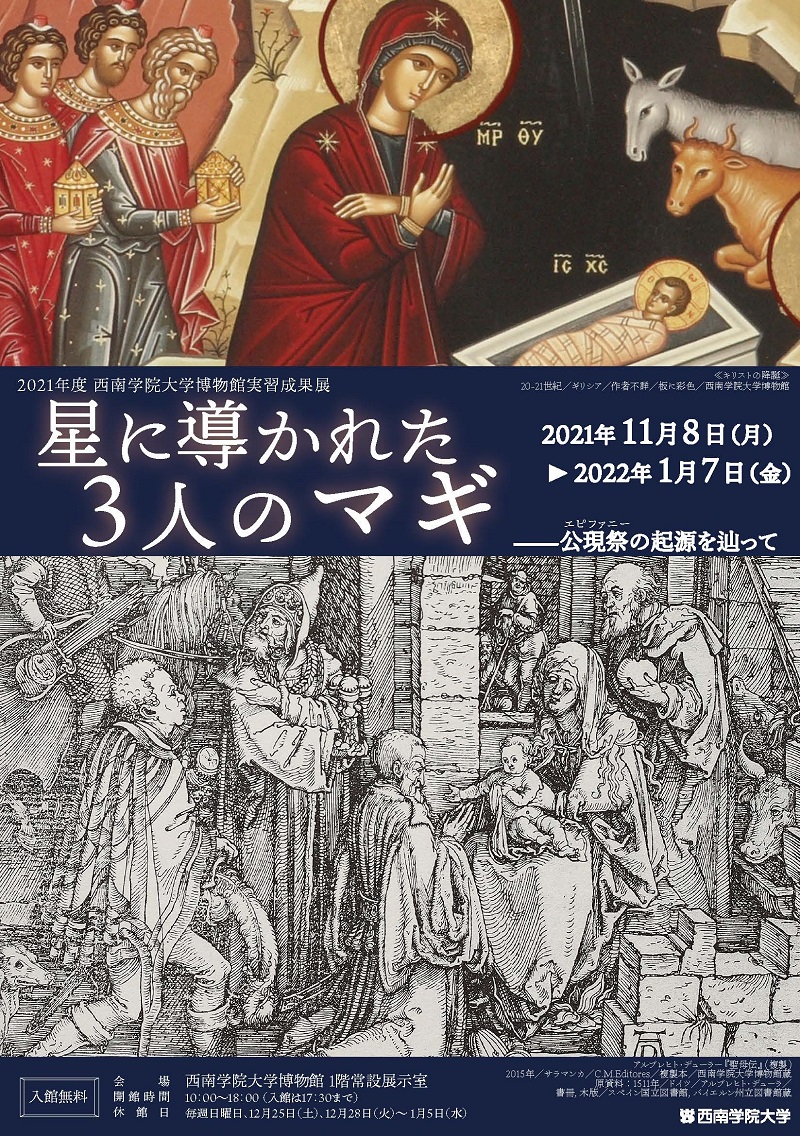

会 場:西南学院大学博物館常設展示室

会 期:2021年11月8日(月)~2022年1月7日(金)

入館料:無料

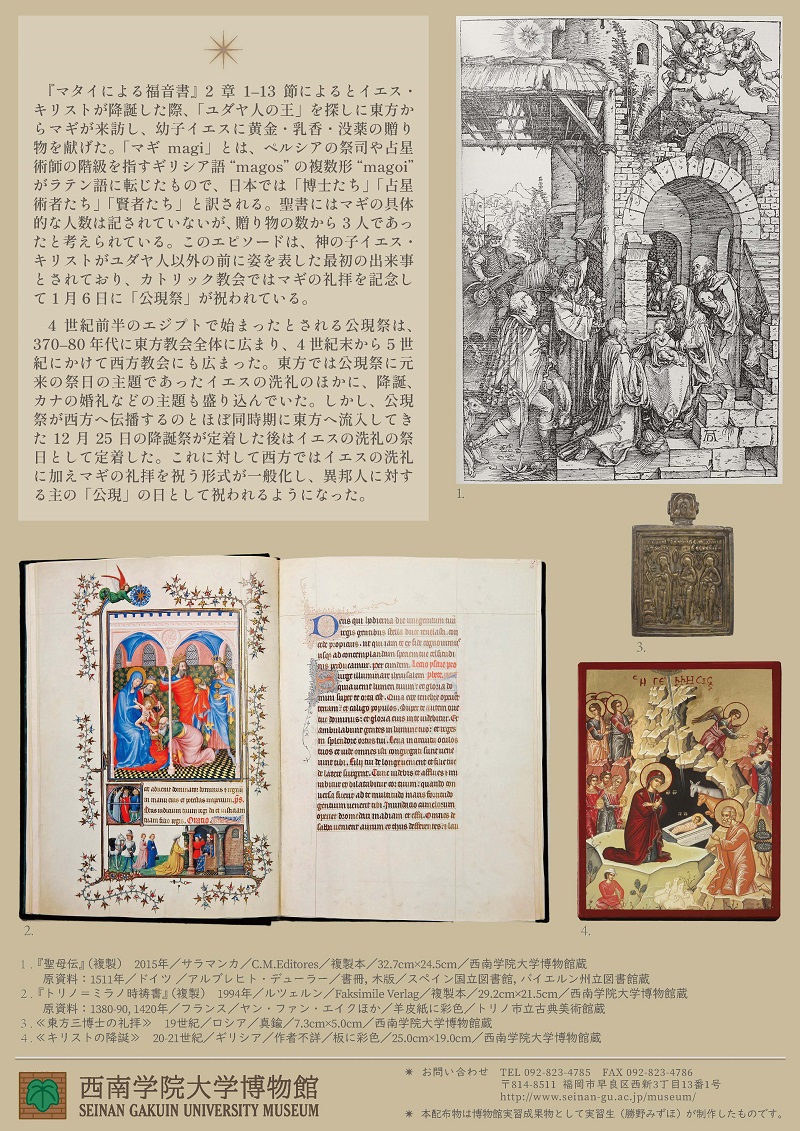

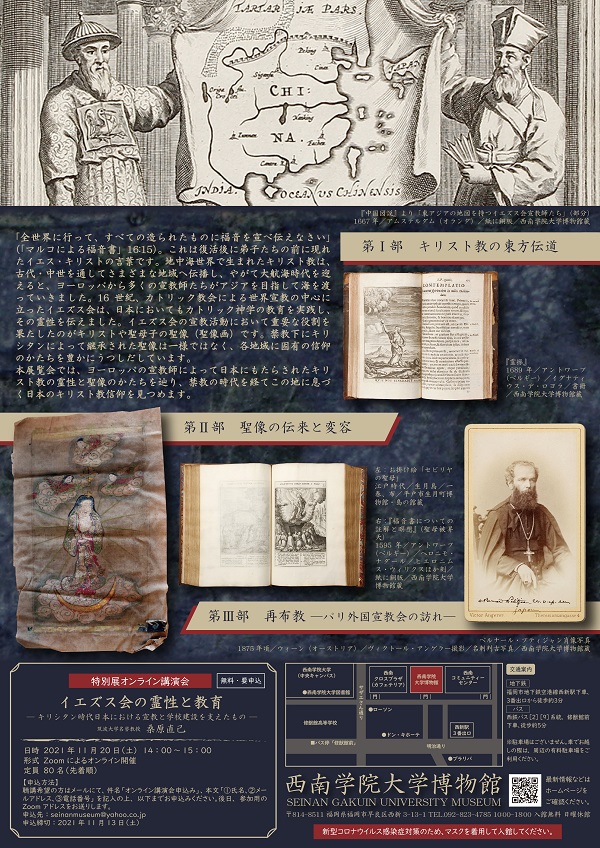

『マタイによる福音書』(2:1-13)によると、イエス・キリストが誕生した際、「ユダヤ人の王」を探しに東方からマギが来訪し、幼子イエスに黄金・乳香・没薬の贈り物を献げた。 このエピソードは神の子イエス・キリストがユダヤ人以外の前に姿を表した最初の出来事とされており、 カトリック教会ではマギの礼拝を記念して1月6日に「公現祭(エピファニー)」が祝われている。 本展示ではマギの礼拝を主題とした資料を4点展示し、公現祭の起源を辿る。 ※西南学院大学の学芸員課程の実習生が企画、設営を行いました。 【展示資料】 1.アルブレヒト・デューラー『聖母伝』 2.『トリノ=ミラノ時祷書』(複製) 3.《東方三博士の礼拝》 4.《キリストの降誕》

【第1会場】西南学院大学博物館常設展示室・特別展示室

【第2会場】西南学院百年館(松緑館)1階企画展示室

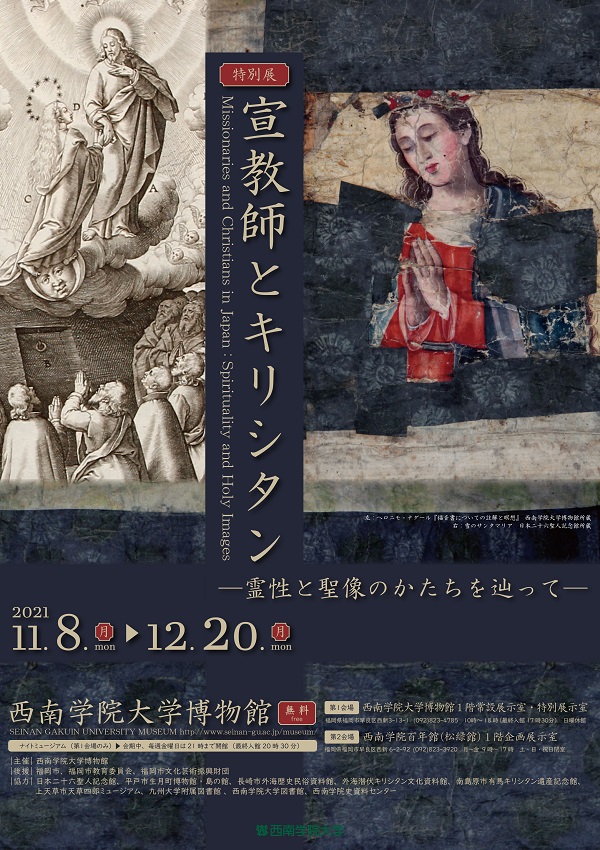

会 期:2021年11月8日(月)~12月20日(月)

入館料:無料

主 催:西南学院大学博物館

後 援:福岡市、福岡市教育委員会、福岡市文化芸術振興財団

協 力:長崎市、日本二十六聖人記念館、平戸市生月町博物館・島の館、外海潜伏キリシタン文化資料館、南島原市有馬キリシタン遺産記念館、上天草市天草四郎ミュージアム、 九州大学附属図書館、西南学院大学図書館、西南学院史資料センター

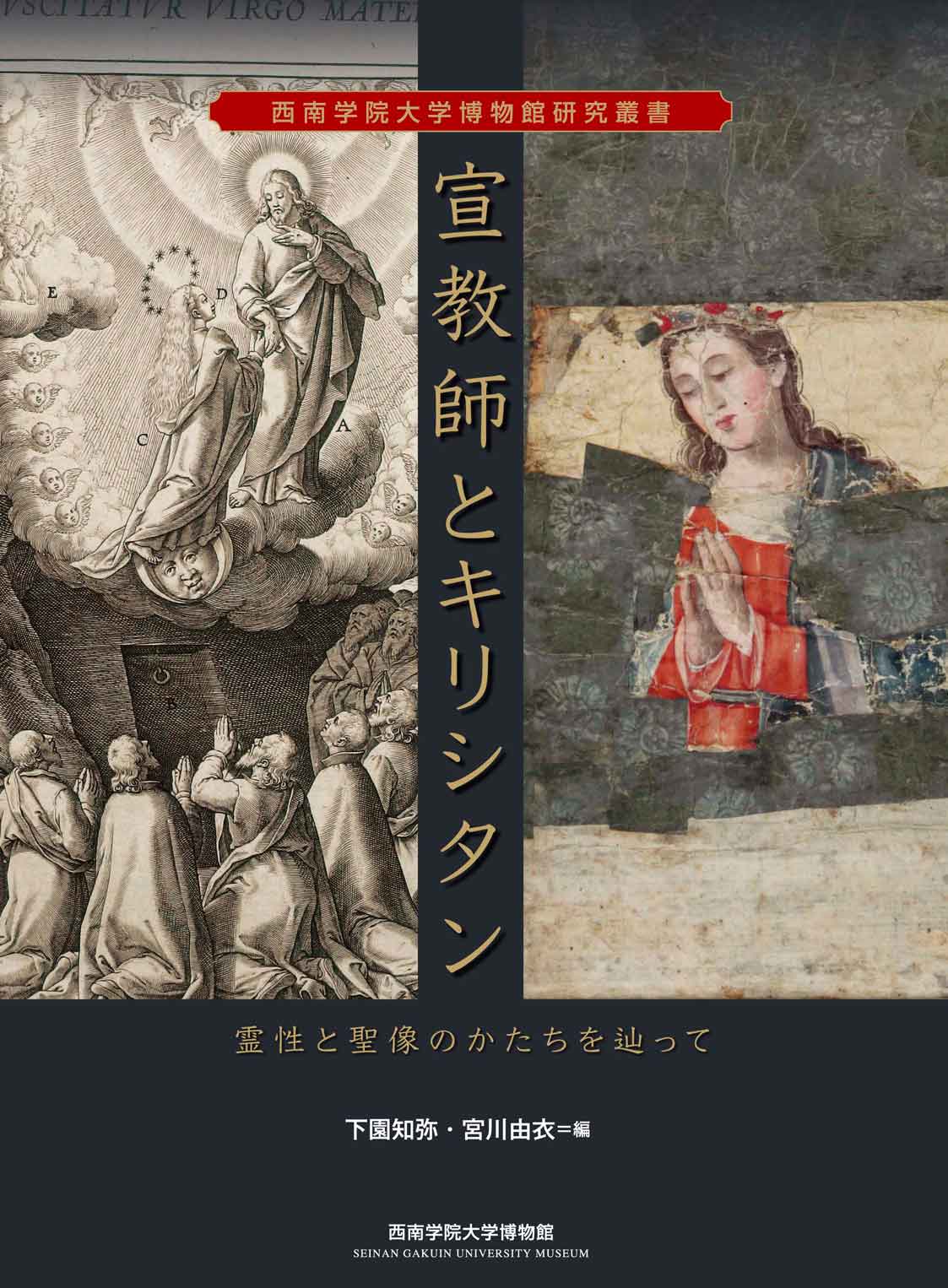

「全世界に行って、すべての造られたものに福音を宣べ伝えなさい」(「マルコによる福音書」16:15)。これは復活後に弟子たちの前に現れたイエス・キリストの言葉です。 地中海世界で生まれたキリスト教は、古代・中世を経てさまざまな地域へと伝播し、やがて大航海時代を迎えると、ヨーロッパから多くの宣教師たちがアジアを目指して海を渡っていきました。 16世紀、カトリック教会による世界宣教の中心に立ったイエズス会は、日本においてもカトリック神学の教育を実践し、その霊性を伝えました。 イエズス会の宣教活動において重要な役割を果たしたのがキリストや聖母子の聖像(聖像画)です。禁教下にキリシタンによって継承された聖像は一様ではなく、各地域に固有の信仰のかたちを豊かにうつしだしています。 本展覧会では、ヨーロッパの宣教師によって日本にもたらされたキリスト教の霊性と聖像のかたちを辿り、禁教の時代を経てこの地に息づく日本のキリスト教信仰を見つめます。

▶会場案内 ※本展覧会は全会場で撮影禁止です。

【第1会場】西南学院大学博物館1階常設展示室・特別展示室 福岡県福岡市早良区西新3-13-1 TEL.092-823-4785 |開館|10:00~18:00(入館は17:30まで) |休館|日曜日 【第2会場】西南学院百年館(松緑館)1階企画展示室 福岡県福岡市早良区西新6-2-92 TEL.092-823-3920 |開館|月~金 9:00~17:00 |閉室|土曜・日曜・祝日

▶出品目録【PDF】

第I部 キリスト教の東方伝道

〈主な展示資料〉 第1章 東方を目指した宣教師たち ★『中国図説』より「東アジアの地図を持つイエズス会宣教師たち」 ▪『聖フランシスコ・ザビエル伝』 第2章 イエズス会―その霊性と教育― ▪『霊操』(1689年版) ▪『神学大全』第2-2部(九州大学附属図書館中央図書館蔵) ▪『イエズス会学事規定』

第II部 聖像の伝来と変容

〈主な展示資料〉 第1章 東方伝道と聖像の伝播 ★『福音書についての註解と瞑想』より「聖母被昇天」 ▪セビリアの聖母(渡辺千尋氏による復刻、有馬キリシタン遺産記念館蔵) ▪聖母像「親指のマリア」(複製) 第2章 かくれキリシタンの聖像 ▪雪のサンタマリア(複製、日本二十六聖人記念館蔵) ▪マリア観音 ▪お掛け絵「セビリヤの聖母」(平戸市生月町博物館・島の館蔵)

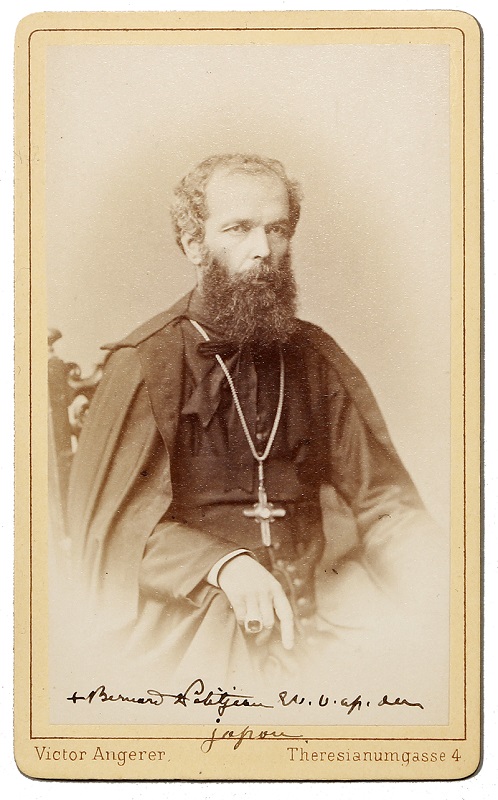

第III部 再布教―パリ外国宣教会の訪れ―

〈主な展示資料〉 ★ベルナール・プティジャン肖像写真 ▪『日本聖人鮮血遺書』(西南学院大学図書館蔵) ▪『羅日辞書』(西南学院大学図書館蔵) ▪『我主イエズスキリストの新約聖書』(西南学院大学図書館蔵〔波多野文庫〕)

▶展覧会図録

西南学院大学博物館研究叢書 『宣教師とキリスト教:霊性と聖像のかたちを辿って』 ▪本体1000円+税 ▪B5判変型/80ページ/小口折並製本/オールカラー ▪ISBN978-4-910038-40-7 C0016 ▪編者 下園知弥・宮川由衣 ▪発行 西南学院大学博物館 ▪出版 花乱社

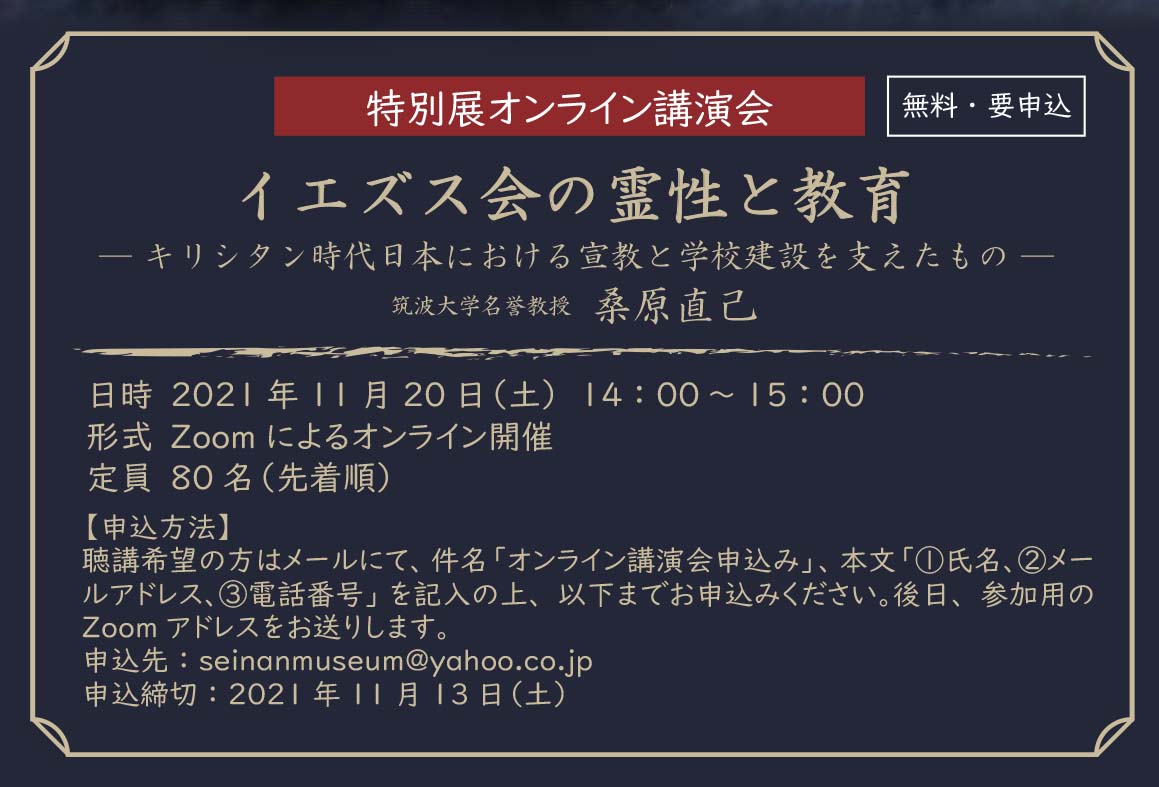

▶オンライン講演会 ※要申込

「イエズス会の霊性と教育―キリシタン時代日本における宣教と学校建設を支えたもの―」

|講師| 桑原直己(筑波大学名誉教授)

|日時| 2021年11月20日(土) 14:00~15:00

|形式| Zoomによるオンライン開催

|定員| 80名 (先着順)

|料金| 無料

【申込方法】

聴講希望の方はメールにて、件名「オンライン講演会申込み」、本文「①氏名、②メールアドレス、③電話番号」を記入の上、以下までお申込みください。 後日、参加用のZoom アドレスをお送りします。

申込先 seinanmuseum@yahoo.co.jp

申込締切 2021年11月13日(土)

▶ナイトミュージアム(博物館限定)

会期中、毎週金曜日は21時(最終入館20時30分)まで延長開館します。この冬にしか味わえない、夜の博物館をお楽しみください。 ※第1会場(博物館)のみでの限定開催。

▶プレゼント企画(数量限定)

会期中、展覧会アンケートにご回答いただいた方に、ポストカードをプレゼント! 3種類のなかから1つお選びいただけます。

▪『中国図説』より「東アジアの地図を持つイエズス会宣教師たち」 ▪『福音書についての註解と瞑想』より「聖母被昇天」 ▪「横浜商館天主堂ノ図」 ※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

会 場:西南学院大学博物館常設展示室

会 期:2021年9月15日(水)~12月14日(火)

入館料:無料

博物館ニュースvol.43の所蔵品紹介特集で掲載している「スパイス・タワー」の実物展示です。

会 場:西南学院大学博物館1階特別展示室

会 期:2021年9月1日(水)~11月4日(木)

入館料:無料

主 催:西南学院大学博物館

後 援:福岡市、福岡市教育委員会

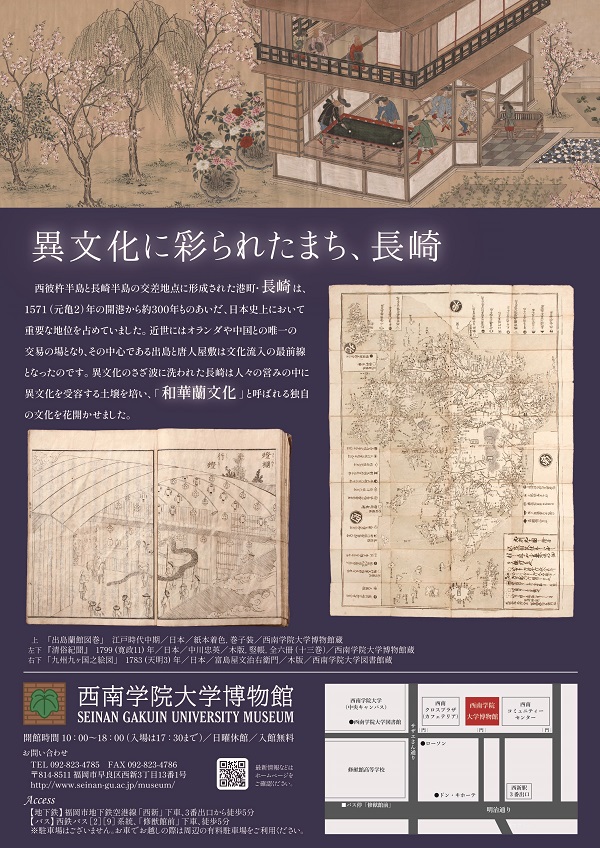

西彼杵半島と長崎半島の交差地点に形成された港町・長崎は、元亀2(1571)年の開港からおよそ300年ものあいだ、日本史上において重要な地位を占めていました。 近世にはオランダを窓口とした西洋や中国との唯一の交易の場となり、その中心である出島と唐人屋敷は、文化流入の最前線となりました。 異文化のさざ波に洗われた長崎は、人々の営みのなかに異文化を受容する土壌を培い、「和華蘭文化」と呼ばれる独自の文化を花開かせました。

▶出品目録【PDF】

第一章 四つの口と長崎

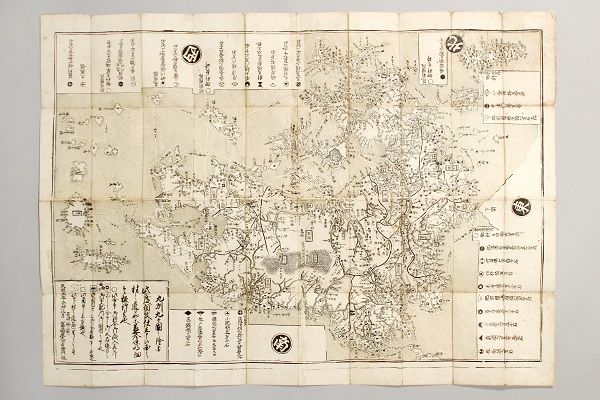

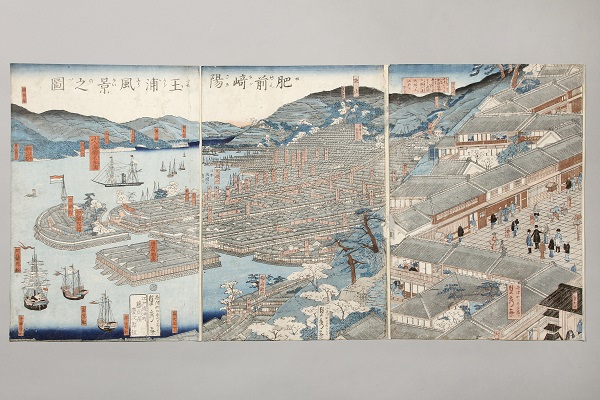

〈主な展示資料〉 ▪改正日本輿地路程全図 ▪海外異聞 ★九州九ヶ国之絵図 ▪肥前長﨑図

第二章 長崎における対外交流

〈主な展示資料〉 第一節 出島 ★紅毛人硯屏 ▪出島蘭館図巻 第二節 唐人屋敷 ▪清俗紀聞 ▪長﨑諏方御社之図

第三章 国際都市・長崎

〈主な展示資料〉 第一節 異文化との交流 ▪長崎阿蘭陀商館出入許状 ▪三獣演談 第二節 丸山遊廓 ★肥前﨑陽玉浦風景之図 ▪長崎円やま

▶紹介動画(YouTube)

ジョージくんミュージアムガイド「長崎口と和華蘭文化」編

▶展覧会図録

西南学院大学博物館研究叢書 『長崎口と和華蘭文化―異文化のさざ波―』 ▪本体1000円+税 ▪B5判変型/58ページ/小口折並製本/オールカラー ▪ISBN978-4-910038-37-7 C0021 ▪監修 伊藤慎二・下園知弥 ▪編者 迫田ひなの・早田萌 ▪発行 西南学院大学博物館 ▪出版 花乱社

▶プレゼント企画

会期中、展覧会アンケートにご回答いただいた方に博物館のオリジナルペーパーファイルをプレゼント! ※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

▶会場案内

本展は写真撮影ができます。撮影した写真はSNSやブログ等にご掲載いただけます。ただしフラッシュ撮影、三脚や自撮り棒などを使用しての撮影、動画配信はご遠慮ください。

会 場:西南学院大学博物館常設展示室 会 期:2021年4月19日(月)~10月25日(月) 入館料:無料

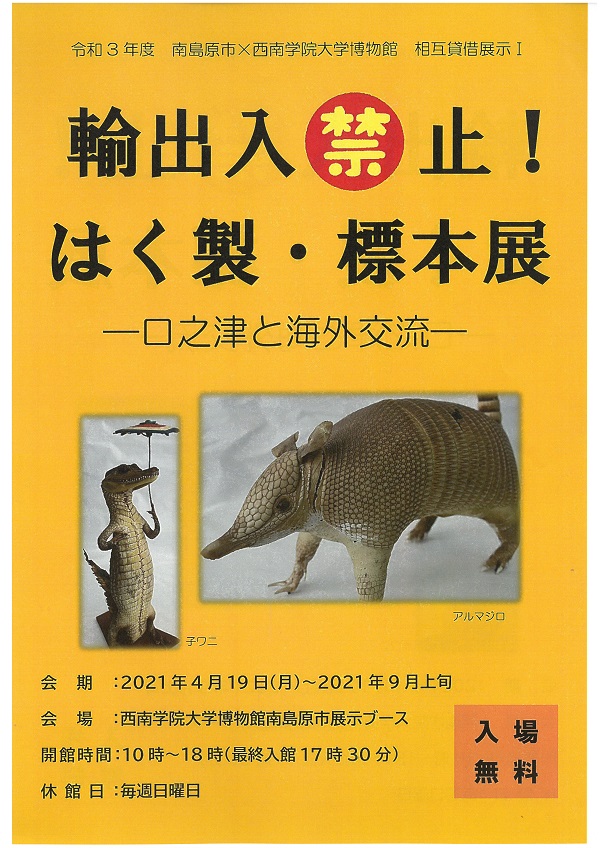

南島原市の口之津歴史民俗資料館の「海外民芸品コーナー」では現在では、ワシントン条約によって国際取引が禁止されている動物のはく製や加工品が展示されています。 本展では、日本への輸出入が禁止・規制されている生物を展示し、口之津と海外とのつながりを紹介するとともに、ワシントン条約で保護される野生動植物、絶滅危惧種について取り上げています。

会 場:長崎県南島原市原城図書館 会 期:2021年4月30日(金)~10月下旬 入館料:無料

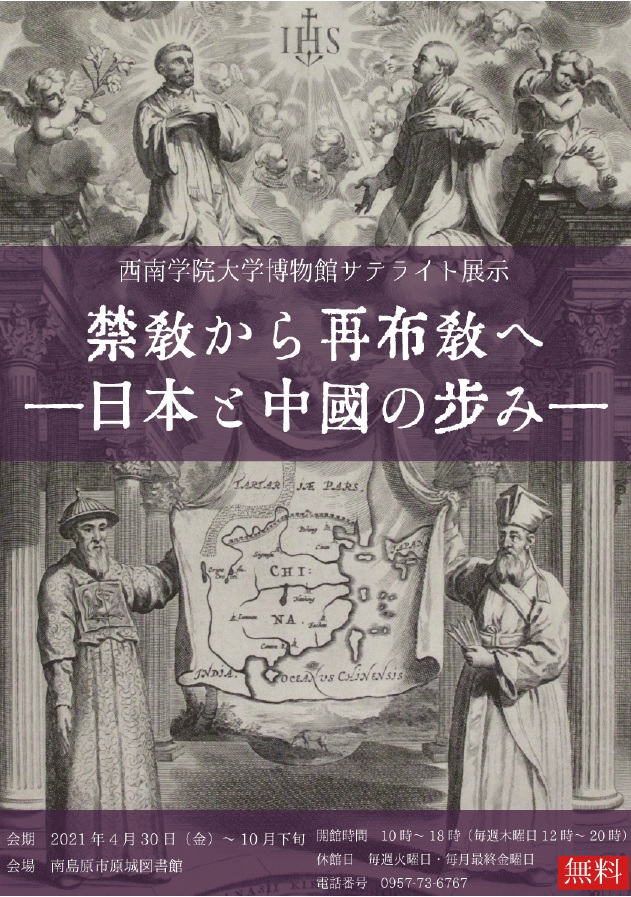

日本では、1587年の伴天連追放令を境にキリスト教の信仰・布教は固く禁じられていた。 同時期の中国においても同様にキリスト教は禁じられ、1717年に禁教令が出されるとそれ以降キリシタンは迫害の対象となった。 しかし19世紀に入ると、両国ともに再びキリスト教を信仰することが許されるようになる。 本展示では、中国と日本という隣接する二ヵ国において、キリスト教の再布教がどのように行われたかを、当時出版された聖書を中心に紐解いていくものである。

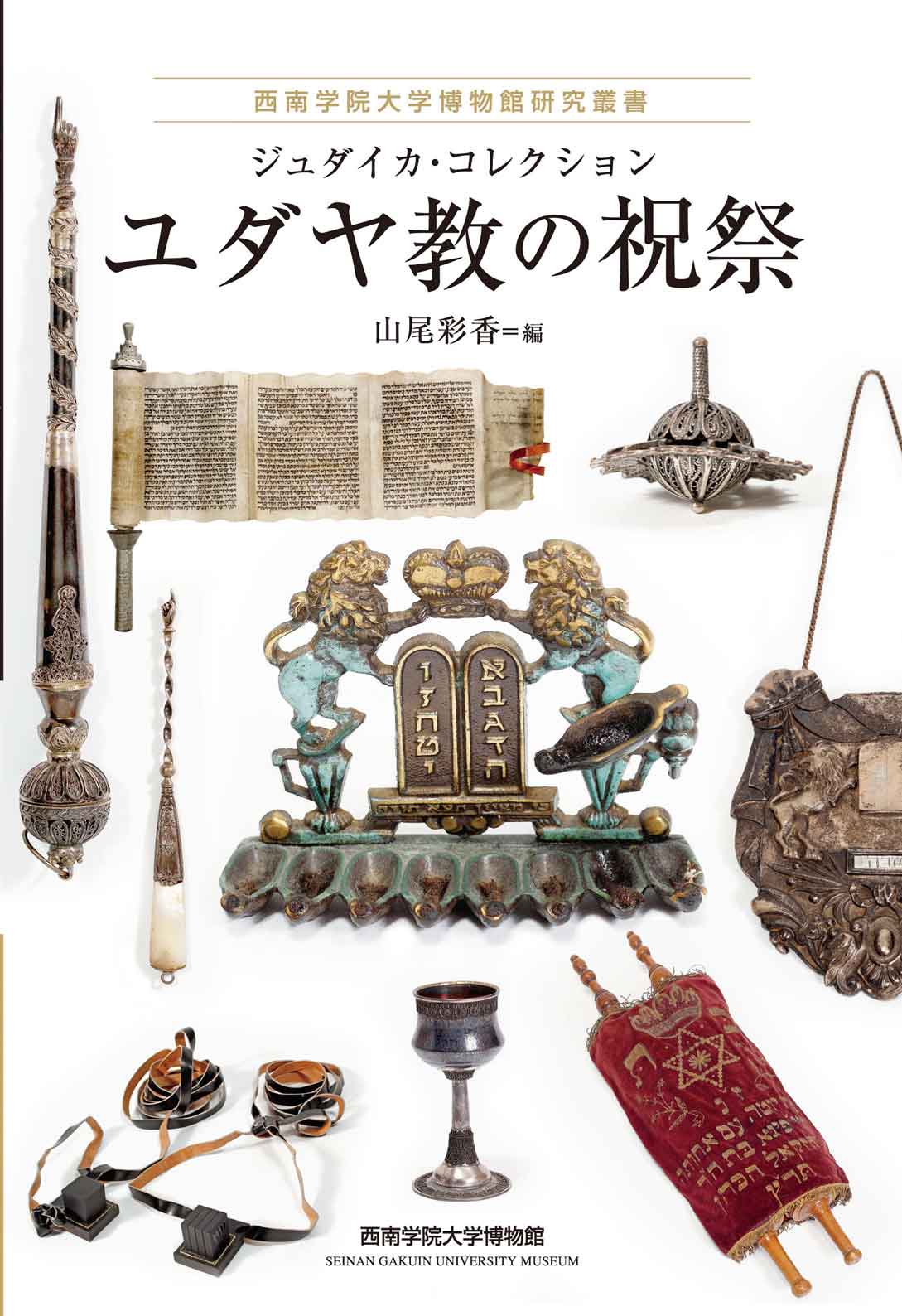

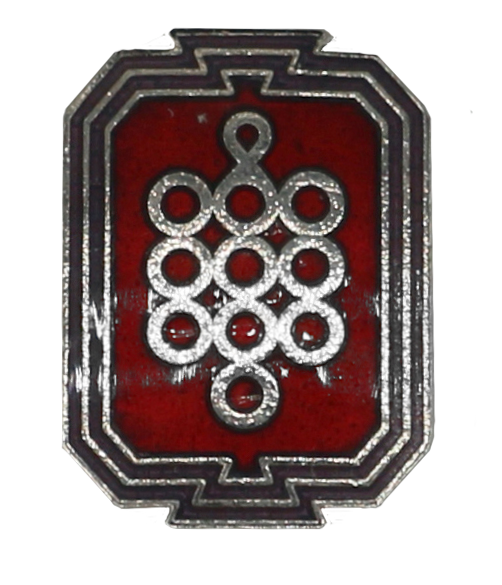

会 場:西南学院大学博物館特別展示室 会 期:2021年4月17日(土)~8月27日(金)※会期延長しました。 入館料:無料 ジュダイカとはユダヤ教の祭具等を含む文物の総称であり、優れた美術工芸品を指す言葉でもあります。ユダヤ教の信仰形態や芸術性を示すジュダイカ・コレクションは、世界各地で今日を生きるユダヤ人の価値観や歴史的背景、文化を反映しています。 本展覧会では、ユダヤ人の信仰の源であり生活の営みと深い関りをもつ祝祭を、ジュダイカ・コレクションを通じてご紹介します。

▶出品目録(PDF)

▶紹介動画(YouTube)

ジョージくんミュージアムガイド「ジュダイカ・コレクション:ユダヤ教の祝祭」編

▶展覧会図録

西南学院大学博物館研究叢書

『ジュダイカ・コレクション:ユダヤ教の祝祭』

▪本体600円+税

▪A5判変型/40ページ /小口折並製本/オールカラー

▪ISBN978-4-910038-30-8 C0016

▪監修 伊藤慎二

▪編者 山尾彩香

▪発行 西南学院大学博物館

▪出版 花乱社

【掲載画像の訂正】

P.18のミルトスの項目で掲載している画像に誤りがありました。

つきましては下記の通り訂正し、お詫び申し上げます。

▶プレゼント企画

会期中、展覧会アンケートにご回答いただいた方にユダヤ教の祝祭展ポストカードをプレゼント! 第1弾 メギラー(終了しました) 第2弾 ハヌキヤ ※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

▶会場案内

本展は写真撮影ができます。撮影した写真はSNSやブログ等にご掲載いただけます。ただしフラッシュ撮影、三脚や自撮り棒などを使用しての撮影、動画配信はご遠慮ください。

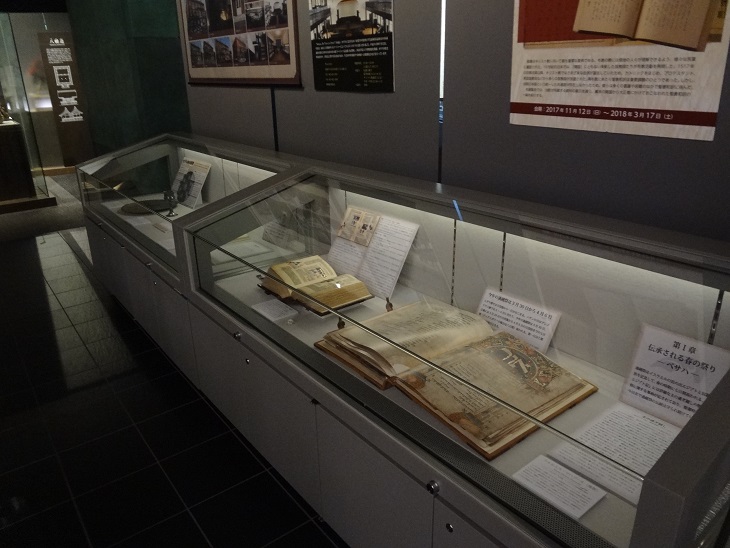

会 場:西南学院大学図書館1階

会 期:2021年3月3日(水)~5月26日(水)

入館料:無料

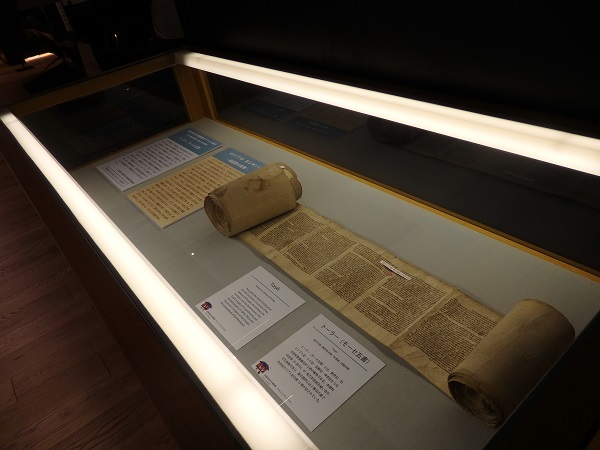

西南学院大学博物館の所蔵資料の中から、過越祭(ペサハ)の元となった『出エジプト記』のテクストが書かれている「トーラー(モーセ五書)」を展示します。 本展示を通して、日本で触れる機会の少ないユダヤ教の祝祭について興味を持っていただけたら幸いです。

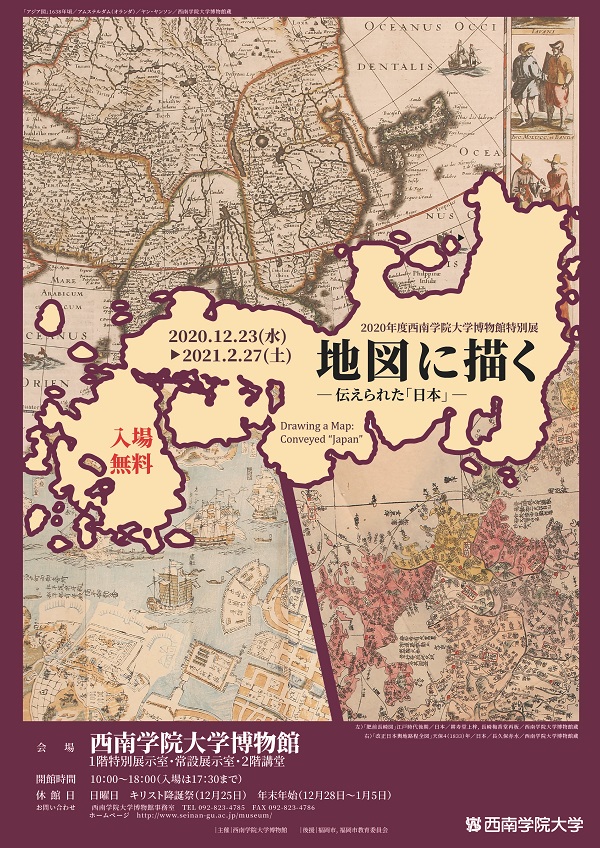

会 場:西南学院大学博物館 常設展示室・特別展示室・2階講堂

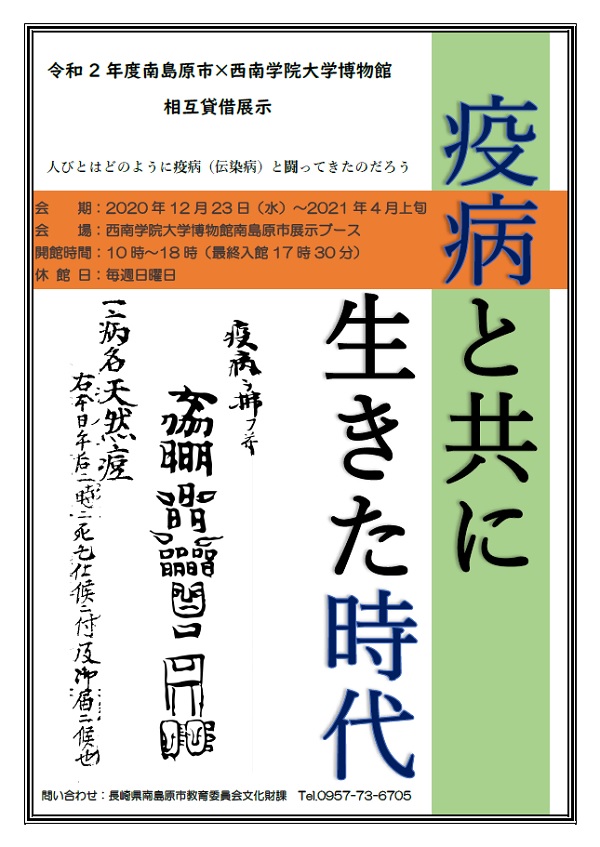

会 期:2020年12月23日(水)~2021年4月14日(水) ※会期延長しました。

休 館:日曜日、12月25日(金)、12月28日(月)~1月5日(火)

入館料:無料

主 催:西南学院大学博物館

後 援:福岡市、福岡市教育委員会

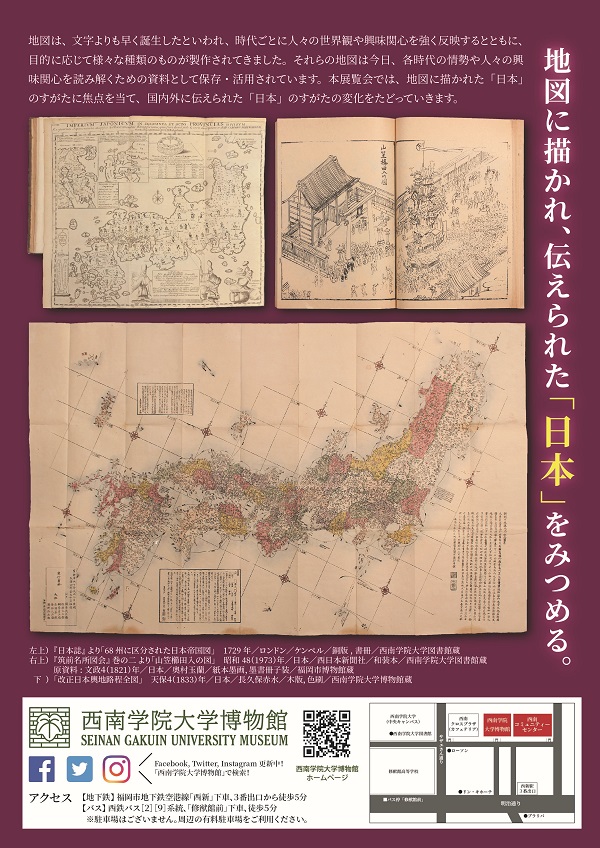

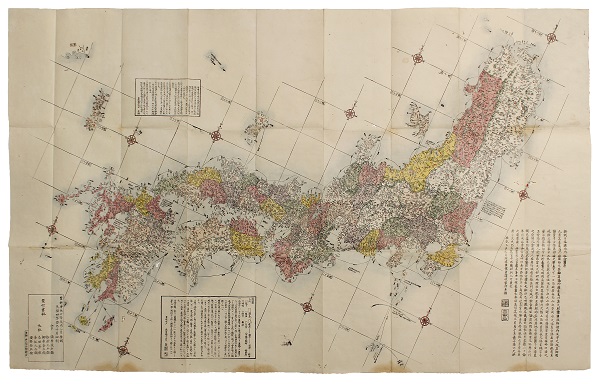

地図は、文字よりも早く誕生したといわれ、時代ごとに人々の世界観や興味関心を強く反映するとともに、目的に応じて様々な種類のものが製作されてきました。それらの地図は今日、各時代の情勢や人々の興味関心を読み解くための資料として保存・活用されています。本展覧会では、地図に描かれた「日本」のすがたに焦点を当て、国内外に伝えられた「日本」のすがたの変化をたどっていきます。

▶出品目録(PDF)

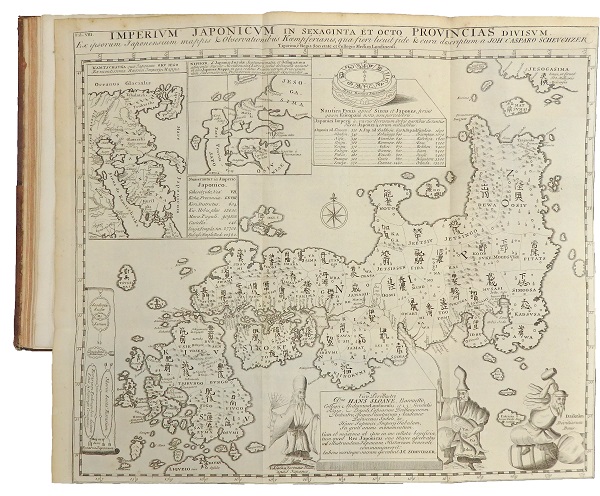

第1部 世界から描かれた日本

〈主な展示資料〉 ・TO図(イシドールス『語源論』より、複製) ・坤輿万国全図(複製) ・アジア図 ★68州に区分された日本帝国図(ケンペル『日本誌』より) ・日本辺界略図(シーボルト『日本』より)

第2部 日本が描いた世界と日本

〈主な展示資料〉 ・本朝図鑑綱目(複製) ★改正日本輿地路程全図 ・自大坂長崎迄航路図 ・山笠櫛田入の図(奥村玉蘭『筑前名所図会』巻の二より、複製)

▶展覧会図録

西南学院大学博物館研究叢書 『伝えられた「日本」:地図にみる日本のすがたとその変遷』 ▪本体1000円+税 ▪B5判変型/56ページ /小口折並製本/オールカラー ▪ISBN978-4-910038-28-5 C0020 ▪監修 宮崎克則・下園知弥 ▪編者 鬼束芽依・早田萌・迫田ひなの ▪発行 西南学院大学博物館 ▪出版 花乱社

▶プレゼント企画

会期中、アンケートにお答えいただいた方にオリジナルトートバッグをプレゼント! ※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

会 場:西南学院大学博物館常設展示室

会 期:2020年12月23日(水)~2021年4月17日(土)

入館料:無料

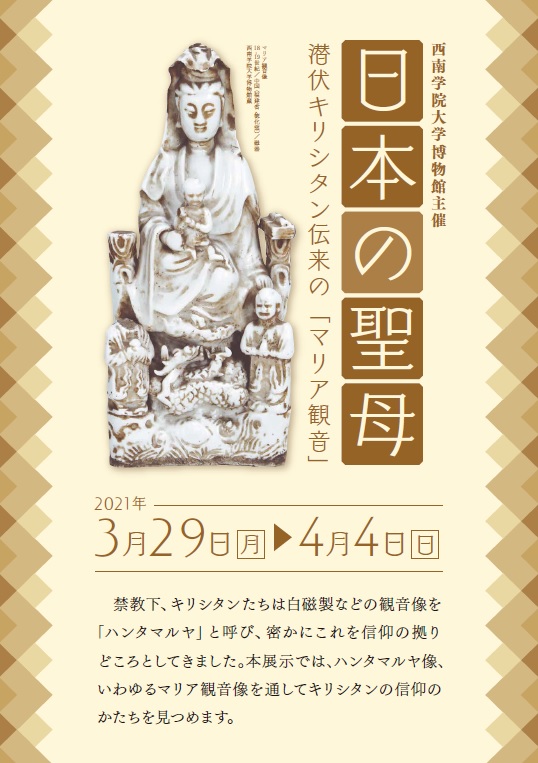

会 期:2021年3月29日(月)~4月4日(日)

入館料:無料

禁教下、キリシタンたちは白磁製などの観音像を「ハンタマルヤ」と呼び、密かにこれを信仰の拠りどころとしてきました。 本展示では、ハンタマルヤ像、いわゆるマリア観音像を通してキリシタンの信仰のかたちを見つめます。

会 場:西南学院大学博物館常設展示室

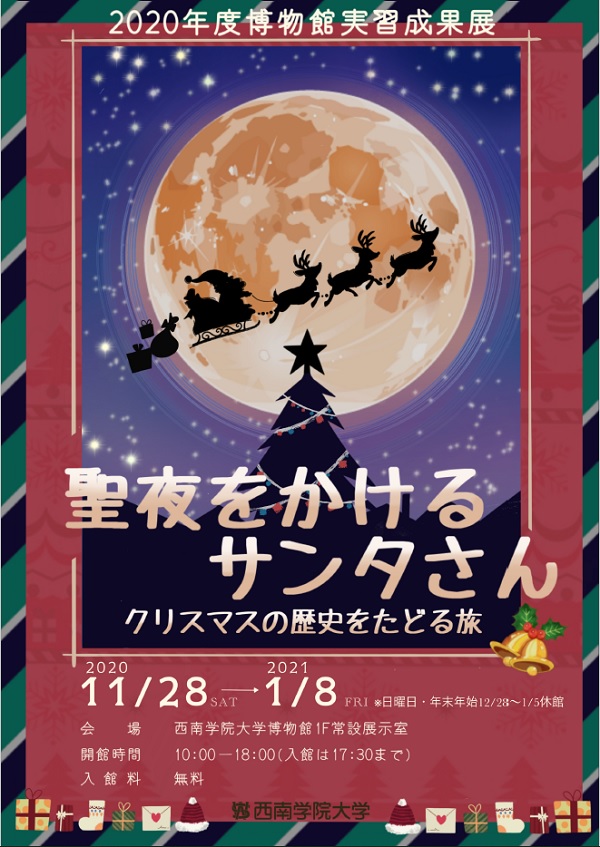

会 期:2020年11月28日(土)~2021年1月8日(金)

入館料:無料

本展では、クリスマスについて「歴史」と「世界の文化」という二つの視点から紹介するとともに、サンタクロースの歴史についても紹介します。 サンタクロースとクリスマスを新しい視点から見る「旅」を楽しんで頂ければ幸いです。 ※西南学院大学の学芸員課程の実習生が企画、設営を行いました。

▶プレゼント企画

会期中、アンケートにお答え頂いた方にオリジナルポストカードをプレゼント! 【ポストカード】 ・東方三博士の礼拝(クリスマスカード仕様)

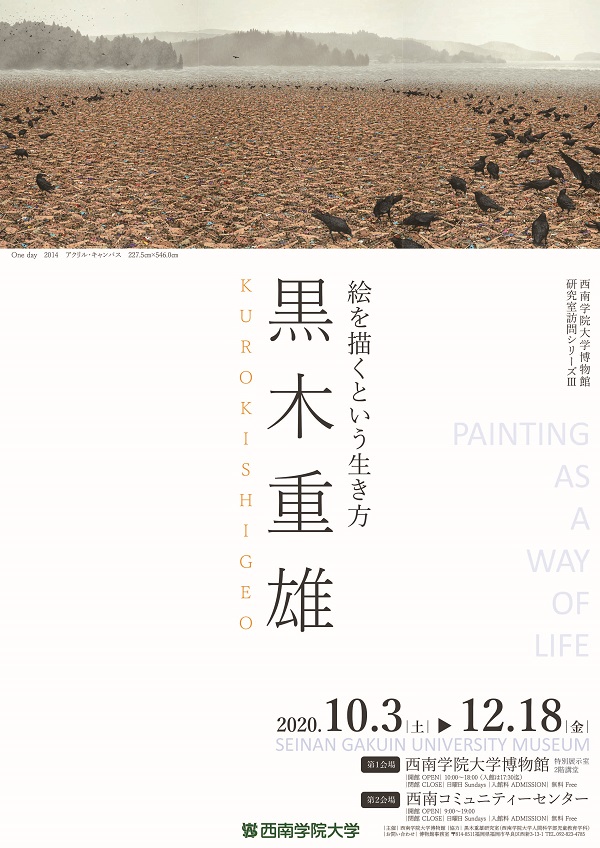

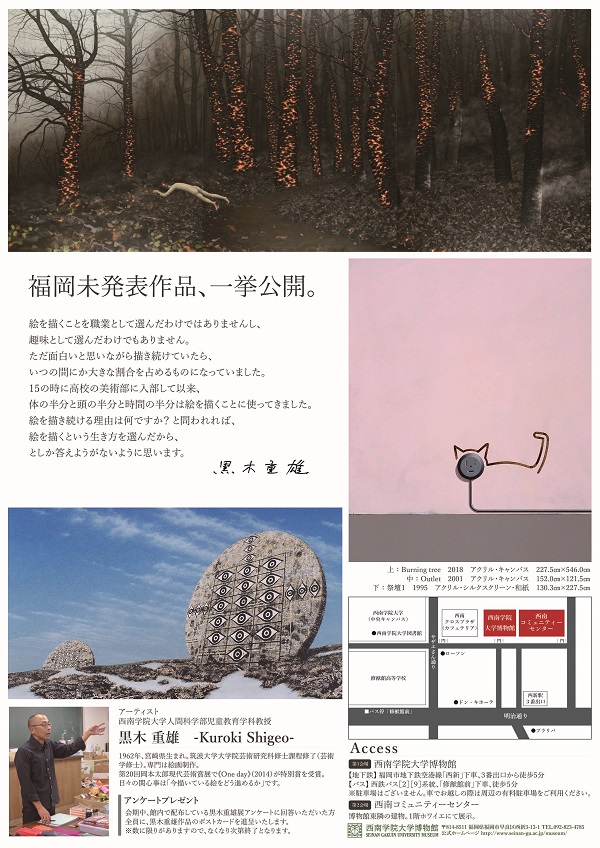

会 場: 【第1会場】西南学院大学博物館特別展示室、2階講堂

【第2会場】西南コミュニティーセンター1階ホワイエ

会 期:2020年10月3日(土)~12月18日(金)

休 館: 【第1会場】日曜日

【第2会場】日曜・祝日

※ポスター・チラシに掲載している開館情報から変更しています。ご注意ください。

入館料:無料

主 催:西南学院大学博物館

協 力:黒木重雄研究室(西南学院大学人間科学部児童教育学科)

本展覧会では、本学人間科学部児童教育学科の黒木重雄教授が幼少の頃より描き続けてきた絵画作品とともに、本学での児童教育のために作成した教材や学生の成果物を展示します。 第20回岡本太郎現代芸術賞展で特別賞を受賞した《One day》(2014)のほか、福岡未発表作品を一挙公開。

▶会場案内【出品目録】

<第1会場> 西南学院大学博物館 |開館|10:00~18:00(入館は17:30まで) |休館|日曜日 |展示作品| 1階特別展示室:展示作品NO.1~NO.12 2階講堂:展示作品NO.13 <第2会場> 西南コミュニティーセンター |開館|平日9:00~17:00 土曜10:00~15:00 10月3日(土)のみ10:00~17:00 |休館|日曜・祝日 |展示作品| 1階ホワイエ:展示作品NO.14~NO.16

※ポスター・チラシに掲載している開館情報から変更しています。ご注意ください。

本展覧会では、作品の撮影および SNSへの掲載が可能です。 ただし、三脚の使用、フラッシュ撮影、動画撮影、動画配信はご遠慮ください。

▶展覧会カタログ(PDF)

黒木重雄展の作品を掲載した展覧会カタログを館内にて数量限定で無料配布。 全13作品をキャプションとともにフルカラーでおとどけいたします。

▶プレゼント企画

会期中、館内で配布しているアンケートにご回答いただいた方に黒木重雄作品ポストカードをプレゼント! 【ポストカード(1種)】 黒木重雄《Outlet》 ※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

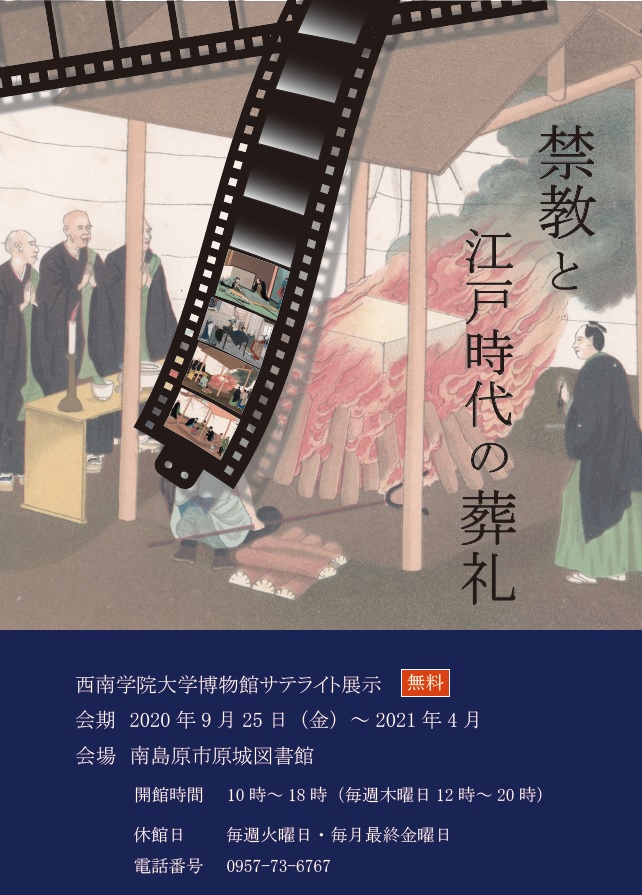

会 場:長崎県南島原市原城図書館

会 期:2020年9月25日(金)~2021年4月

入館料:無料

1612(慶長17)年、幕府領に出された禁教令は、翌年には全国へ拡大され、日本では完全にキリスト教の信仰が禁じられました。1637(寛永14)年の島原・天草一揆を経て、キリシタンの取り締まりはさらに厳しさを増し、明治時代に解禁されるまで徹底した禁教政策がとられています。そんな環境の中で、キリスト教を棄教した「転びキリシタン」やその子孫たちは、幕府によってどのように管理されていたのでしょうか。故人を見送る最後の機会であるとともに、宗教的にも重要な儀式である「葬礼」に焦点を当て、禁教時代の人々と、その人生の一場面を紹介します。

会 場:西南学院大学博物館常設展示室

会 期:2020年2月3日(月)~12月18日(金)

入館料:無料

昨今、文化財に関して保存だけではなく活用していくことを求められています。 本展では、南島原市で発見された島原・天草一揆に関する史料である「南蛮流医薬書」の修復作業を通して文化財の保存と活用について紹介します。

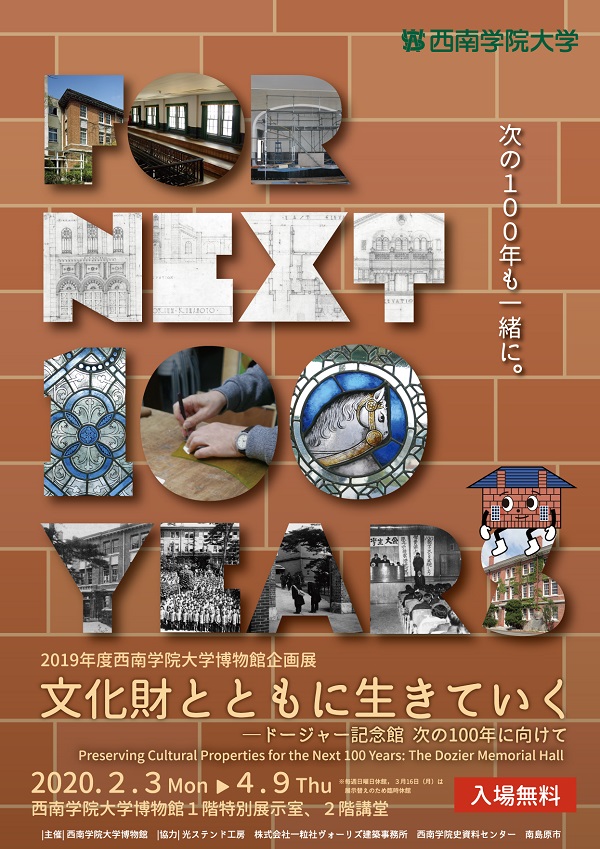

会 場:西南学院大学博物館特別展示室、2階講堂

会 期:2020年2月3日(月)~4月3日(金)

※新型コロナウィルスの影響に鑑み、会期を短縮しました。

入館料:無料

主 催:西南学院大学博物館

協 力:光ステンド工房、株式会社一粒社ヴォーリズ建築事務所、西南学院史資料センター、南島原市

ドージャー記念館は、1920年に西南学院の旧本館として着工され、2020年で着工から100年を迎えます。 この100年という年月の間に、学び舎から文化財へ、さらには西南学院大学博物館として生まれ変わりました。 ドージャー記念館という「文化財」とともに生きているわたしたちが、「文化財」を保存活用する=「文化財」 とともに生きるということを、ドージャー記念館の100年の歩みとともに、さまざまな観点から見つめなおします。

▶リーフレット(PDF)

▶関連イベント

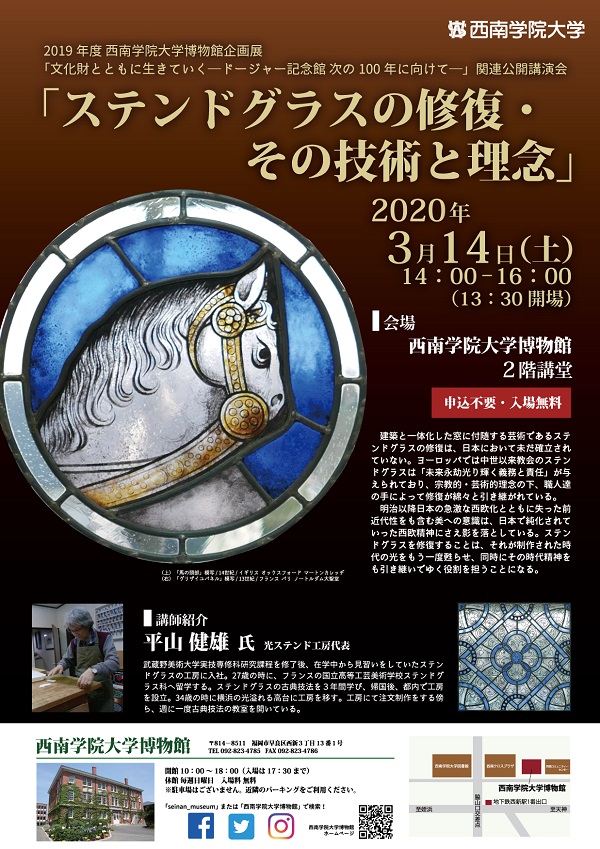

公開講座「ステンドグラスの修復・その技術と理念」

|日時| 2020年3月14日(土) 14:00~16:00(開場13:30~)

|会場| 西南学院大学博物館2階講堂

|料金| 無料 (申込不要)

|講師| 平山健雄氏(光ステンド工房代表)

※新型コロナウィルス感染拡大の影響に鑑み、中止いたします。

会 場:西南学院大学博物館1階常設展示室

会 期:2019年7月17日(水)~2020年1月25日(土)

入館料:無料

本展では、島原・天草一揆後の精神面での復興と戦死者の供養について紹介します。

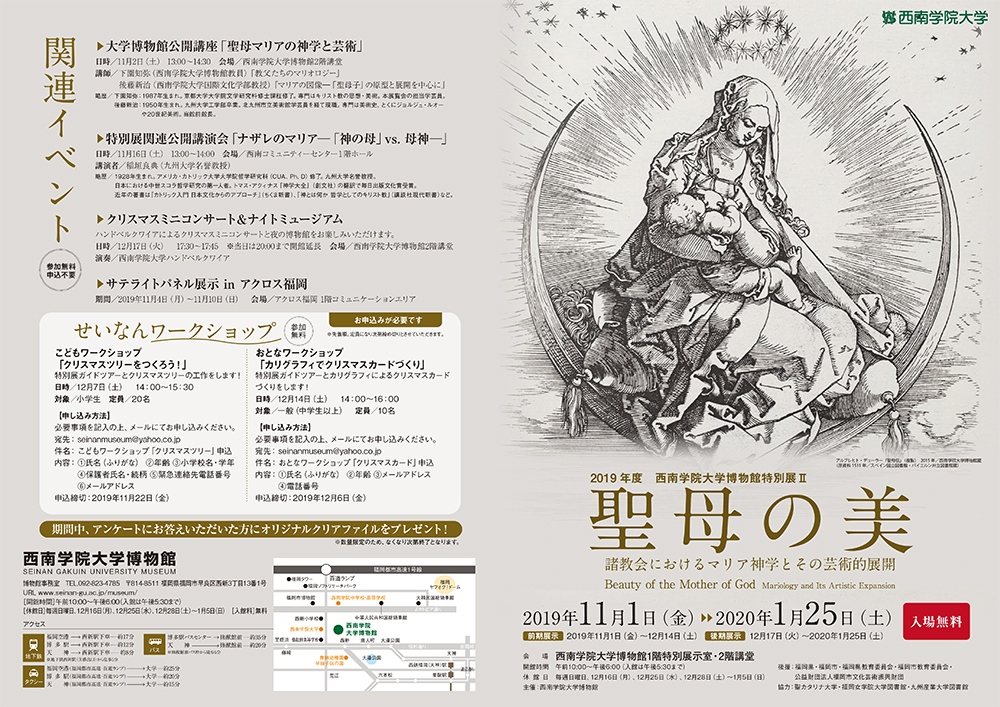

会 場:西南学院大学博物館1階特別展示室・2階講堂

会 期:2019年11月1日(金)~2020年1月25日(土)

【前期】11月1日(金)~12月14日(土)

【後期】12月17日(火)~1月25日(土)

休 館:日曜日、12月16日(月)、12月25日(水)、12月28日(土)~1月5日(日)

入館料:無料

主 催:西南学院大学博物館

後 援:福岡県、福岡市、福岡県教育委員会、福岡市教育委員会、公益財団法人福岡市文化芸術振興財団

協 力:聖カタリナ大学、福岡女学院大学図書館、九州産業大学図書館

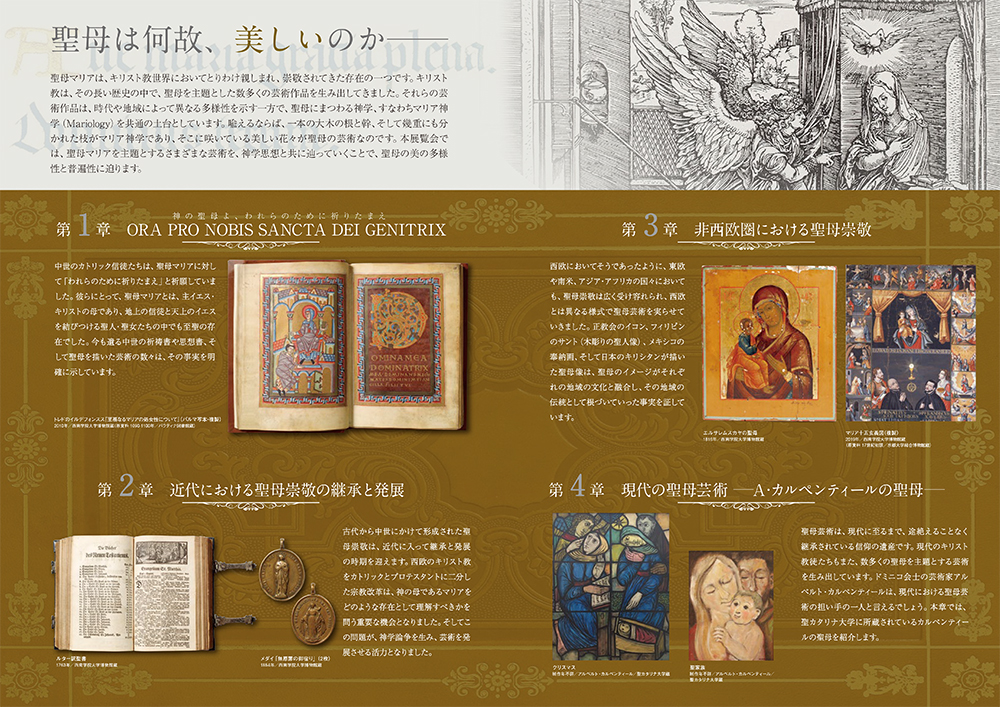

聖母マリアは、キリスト教世界においてとりわけ親しまれ、崇敬されてきた存在の一つです。 キリスト教は、その長い歴史の中で、聖母を主題とした数多くの芸術作品を生み出してきま した。それらの芸術作品は、時代や地域によって異なる多様性を示す一方で、聖母にまつわ る神学、すなわちマリア神学(Mariology)を共通の土台としています。喩えるならば、一本 の大木の根と幹、そして幾重にも分かれた枝がマリア神学であり、そこに咲いている美しい 花々が聖母の芸術なのです。 本展覧会では、聖母マリアを主題とするさまざまな芸術を、神学思想と共に辿っていくことで、 聖母の美の多様性と普遍性に迫ります。

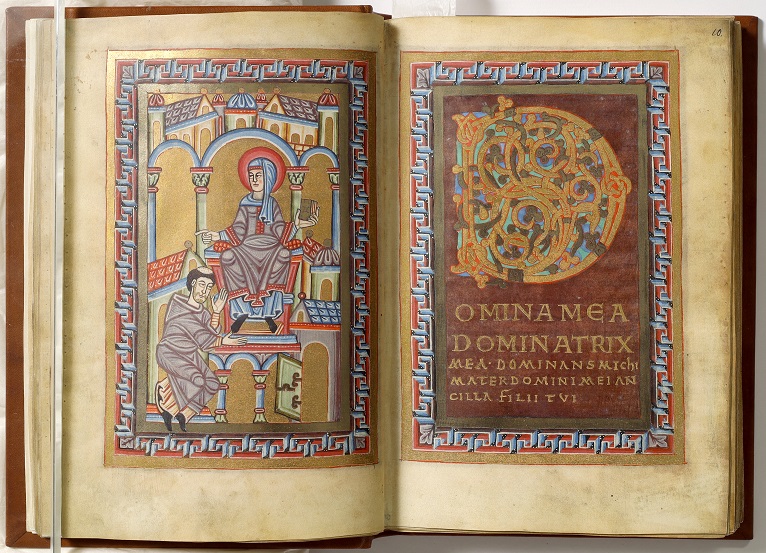

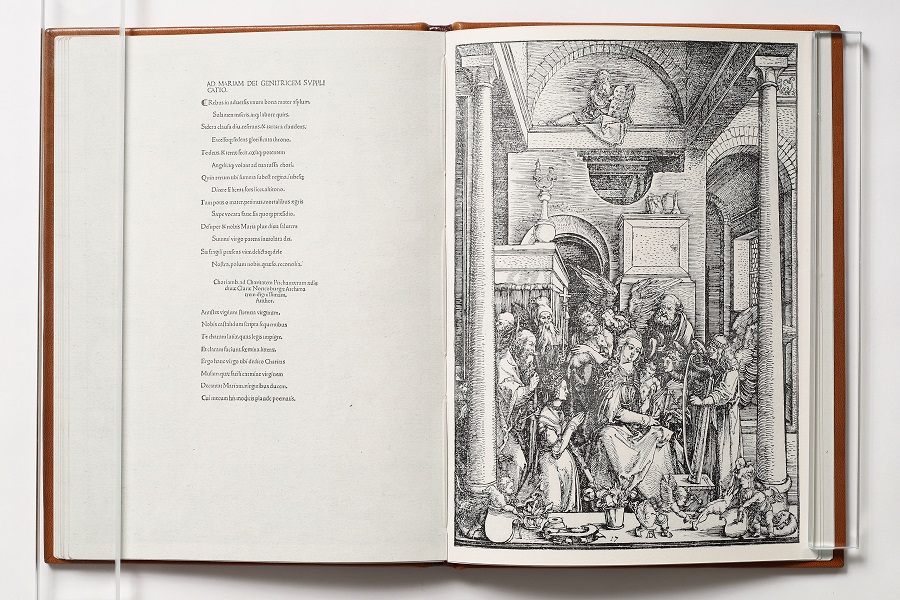

第1章 ORA PRO NOBIS SANCTA DEI GENITRIX(神の聖母よ、われらのために祈りたまえ)

〈主な展示資料〉 ★トレドのイルデフォンスス『至福なるマリアの処女性について』(パルマ写本・複製) ・『ベリー公の美しき時祷書』(複製)福岡女学院大学図書館蔵 ※前期展示 ・『ベリー公のいとも美しき聖母時祷書』(複製)九州産業大学図書館蔵 ※前期展示 ・『トリノ=ミラノ時祷書』(複製) ※後期展示

第2章 近代における聖母崇敬の継承と発展

〈主な展示資料〉 ★アルブレヒト・デューラー『聖母伝』(複製) ・『ルター訳聖書』(1763年版) ※前期展示 ・アルベルト・ダ・カステッロ『栄光なるおとめマリアのロザリオ』 ・メダイ《無原罪の御宿り》

第3章 非西欧圏における聖母崇敬

〈主な展示資料〉 ・ルーマニアガラスイコン《受胎告知と諸聖人》 ★ロシアイコン《エルサレムスカヤの聖母子》 フィリピンサント《無原罪の御宿り》 ・《マリア十五玄義図》(複製画)原資料:京都大学総合博物館蔵

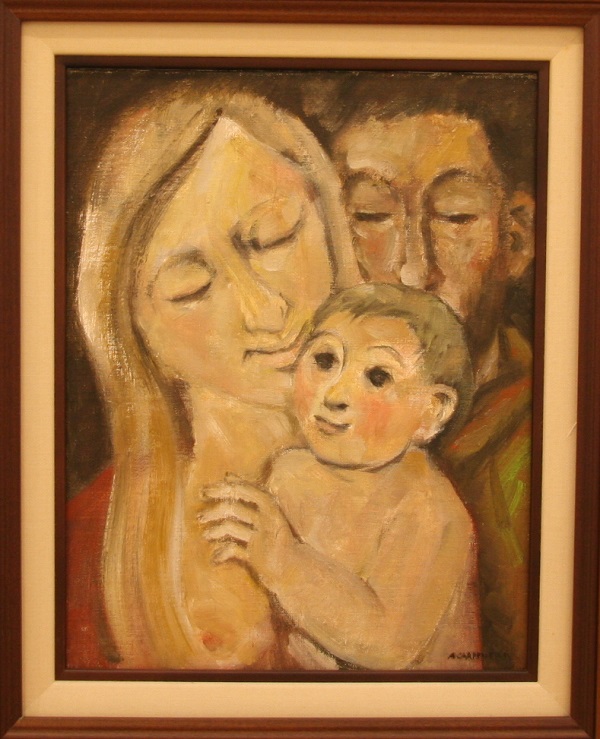

第4章 現代の聖母芸術――A・カルペンティールの聖母

〈主な展示資料〉 ・アルベルト・カルペンティール《クリスマス》聖カタリナ大学蔵 ・アルベルト・カルペンティール《お告げ》聖カタリナ大学蔵 ・アルベルト・カルペンティール《聖母の被昇天》聖カタリナ大学蔵 ★アルベルト・カルペンティール《聖家族》聖カタリナ大学蔵

▶展覧会図録

西南学院大学博物館研究叢書 『聖母の美:諸教会におけるマリア神学とその芸術的展開』 ▪本体1000円+税 ▪B5判変型/80頁 /小口折並製本/オールカラー ▪ISBN978-4-910038-11-7 C0016 ▪編者 下園知弥 ▪監修 宮崎克則 ▪発行 西南学院大学博物館 ▪出版 花乱社

▶関連イベント

① 公開講座「聖母マリアの神学と芸術」

|日時| 2019年11月2日(土) 13:00~14:30

|会場| 西南学院大学博物館2階講堂

|料金| 無料 (申込不要)

【講座】

■「教父たちのマリオロジー」 講師 下園知弥(西南学院大学博物館教員・学芸員)

■「マリアの図像―「聖母子」の原型と展開を中心に」 講師 後藤新治(西南学院大学国際文化学部教授)

② 公開講演会「ナザレのマリア―「神の母」vs. 母神―」

|日時| 2019年11月16日(土) 13:00~14:00

|会場| 西南コミュニティーセンター1階ホール

|料金| 無料 (申込不要)

【講演】

「ナザレのマリア―「神の母」vs. 母神―」

講演者 稲垣良典氏(九州大学名誉教授)

③ クリスマスミニコンサート&ナイトミュージアム

|日時| 2019年12月17日(火) 17:30~17:45

|会場| 西南学院大学博物館2階講堂

|料金| 無料 (申込不要)

【演奏】 西南学院大学ハンドベルクワイア

★ナイトミュージアム★

通常では18時の閉館時間を、12月17日(火)のみ20時(最終入館19時30分)まで延長開館します。

この冬にしか味わえない、夜の博物館をお楽しみください。

▶サテライト展示

サテライトパネル展示 in アクロス福岡

|会期| 2019年11月4日(月)~11月10日(日)

|会場| アクロス福岡1階コミュニケーションエリア

|詳細| アクロス福岡「イベント詳細」

▶プレゼント企画

会期中、アンケートにお答えいただいた方にオリジナルクリアファイルをプレゼント! ※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

会 場:西南学院大学博物館常設展示室

会 期:2019年11月30日(土)~2020年1月10日(金)

入館料:無料

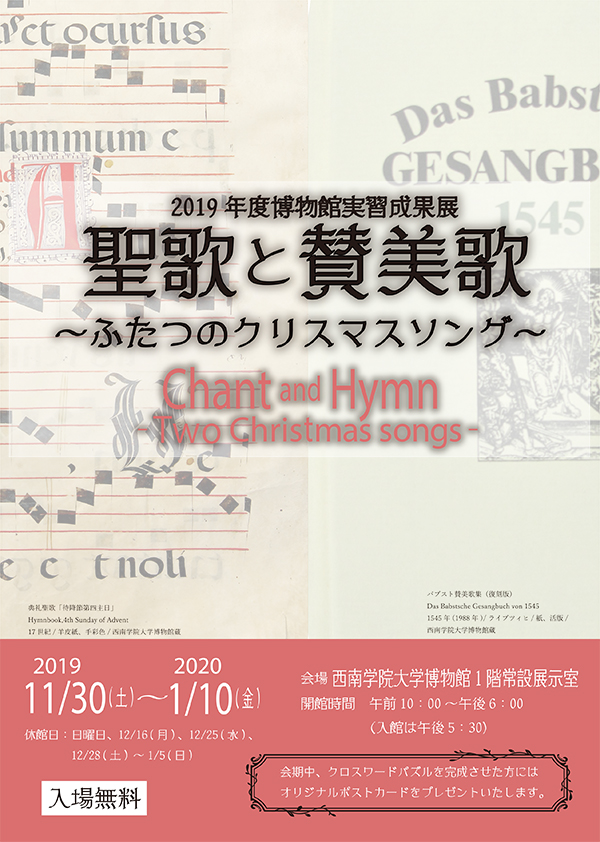

本展では、聖歌集の一種である「典礼聖歌『待降節第四主日』」と賛美歌集である『バプテスト賛美歌集』を展示します。クリスマスについても、本やパネル展示で紹介します。 ※西南学院大学の学芸員課程の実習生が企画、設営を行いました。

▶プレゼント企画

会期中、クロスワードパズルを完成させた方には、オリジナルポストカードをプレゼント! 【ポストカード(2種)】 ・典礼聖歌「待降節第四主日」 ・東方三博士の礼拝(クリスマスカード仕様) ※2種類のうち一枚をお選びいただけます(数量限定)

会 場:長崎県南島原市原城図書館

会 期:2019年10月23日(水)~2020年4月

入館料:無料

イエズス会を中心とするカトリック教会の宣教とともに世界に伝播した聖像は、各地で土着化と変容を見せる。 日本にも多くの聖像がもたらされ、キリスト教禁令が出された後も、人々はマリア観音と言われる聖母像を前に密かに祈った。

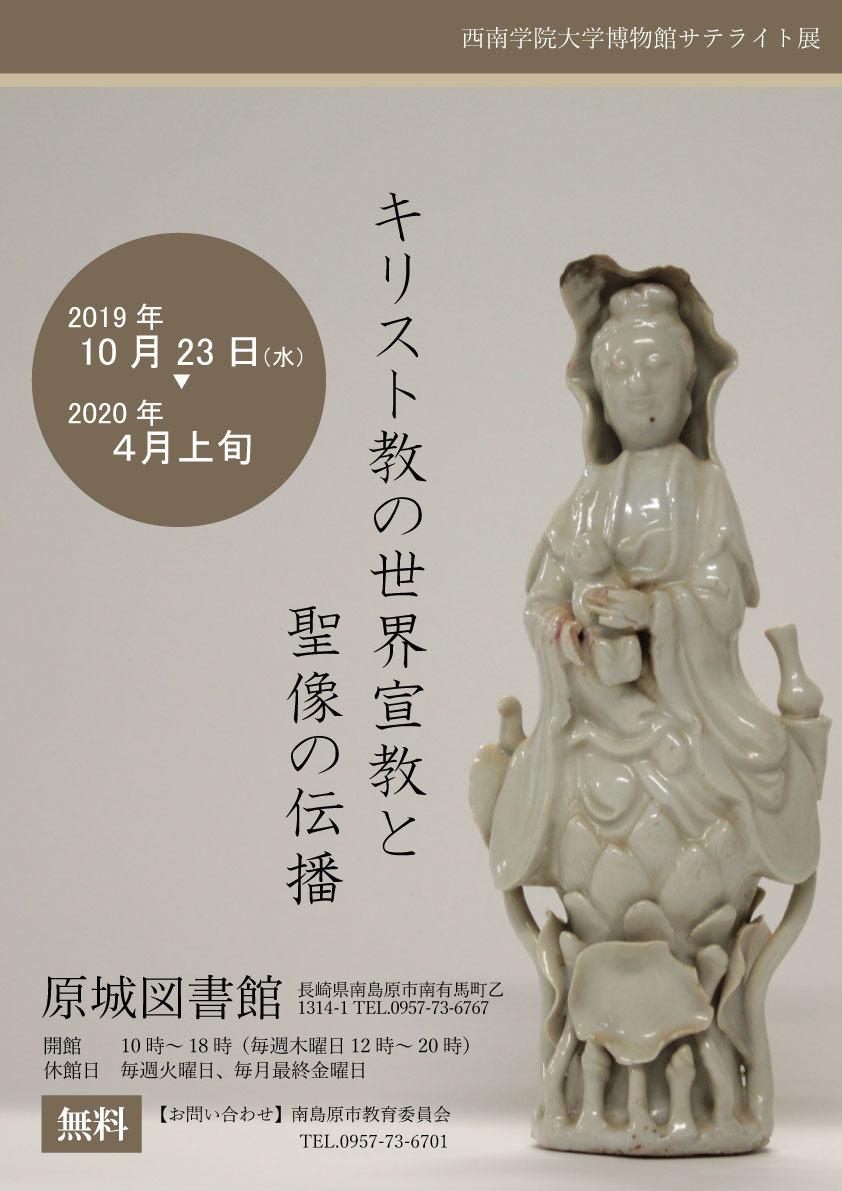

会 場:西南学院大学博物館1階展示室・2階講堂

会 期:2019年7月15日(月)~10月26日(土)

休 館:日曜日、8月10日(土)~8月16日(金)

入館料:無料

主 催:西南学院大学博物館

後 援:福岡県、福岡市、福岡県教育委員会、公益財団法人文化芸術振興財団

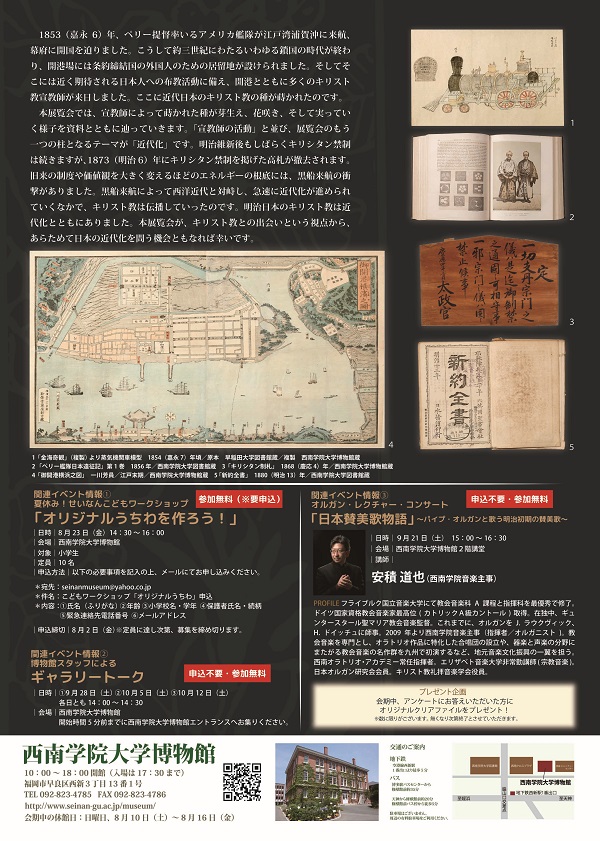

1853(嘉永6)年、ペリー提督率いるアメリカ艦隊が江戸湾浦賀沖に来航、幕府に開国を迫りました。 こうして約三世紀にわたるいわゆる鎖国の時代が終わり、開港場には条約締結国の外国人のための居留地が設けられました。 そしてそこには近く期待される日本人への布教活動に備え、開港とともに多くのキリスト教宣教師が来日しました。ここに近代日本のキリスト教の種が蒔かれたのです。 本展覧会では、宣教師によって蒔かれた種が芽生え、花咲き、そして実っていく様子を資料とともに辿っていきます。「宣教師の活動」と並び、展覧会のもう一つの柱となるテーマが「近代化」です。 明治維新後もしばらくキリシタン禁制は続きますが、1873(明治6)年にキリシタン禁制を掲げた高札が撤去されます。旧来の制度や価値観を大きく変えるほどのエネルギーの根底には、黒船来航の衝撃がありました。 黒船来航によって西洋近代と対峙し、急速に近代化が進められていくなかで、キリスト教は伝播していったのです。明治日本のキリスト教は近代化とともにありました。 本展覧会が、キリスト教との出会いという視点から、あらためて日本の近代化を問う機会ともなれば幸いです。

第1章 開国――信教の自由に向けて

〈主な展示資料〉金海奇観(複製)、プチャーチン会談の図

第2章 近代キリスト教の初穂――日本の近代化とキリスト教

〈主な展示資料〉横浜商館天主堂ノ図、摂州神戸海岸繁栄之図

第3章 よきおとずれ――教育・文化・社会福祉

〈主な展示資料〉新撰讃美歌(複製)、聖詠経

第4章 教育者・波多野培根――西南学院の礎

〈主な展示資料〉波多野培根蔵書“Christian Dogmatics”

▶展覧会図録

西南学院大学博物館研究叢書 『明治日本とキリスト教:蒔かれた種』 ▪本体1000円+税 ▪B5判変型/64頁 /小口折並製本/オールカラー ▪ISBN978-4-910038-03-2 C0021 ▪監修 宮崎克則 ▪編者 宮川由衣 ▪発行 西南学院大学博物館 ▪出版 花乱社

▶イベント情報

①ミュージアム・コンサート

「日本賛美歌ことはじめ~パイプ・オルガンと歌う明治初期の賛美歌~」

|日時| 2019年9月21日(土) 15:00~16:30

|会場| 西南学院大学博物館2階講堂

|料金| 無料 (申込不要)

【演奏】 安積道也(西南学院音楽主事/オルガニスト)

賛美歌の歴史についての解説を聴き、パイプ・オルガンに合わせて歴史的賛美歌を歌います。

※名称が一部変更しました(旧「日本賛美歌物語」)

②ギャラリートーク

|日程| ①9月28日(土) ②10月5日(土) ③10月12日(土)

|時間| 14:00~14:30 ※開始5分前までにお集まりください。

|集合| 西南学院大学博物館1階エントランス

|料金| 無料 (申込不要)

▶プレゼント企画

会期中、アンケートにお答えいただいた方にオリジナルクリアファイルをプレゼント! ※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

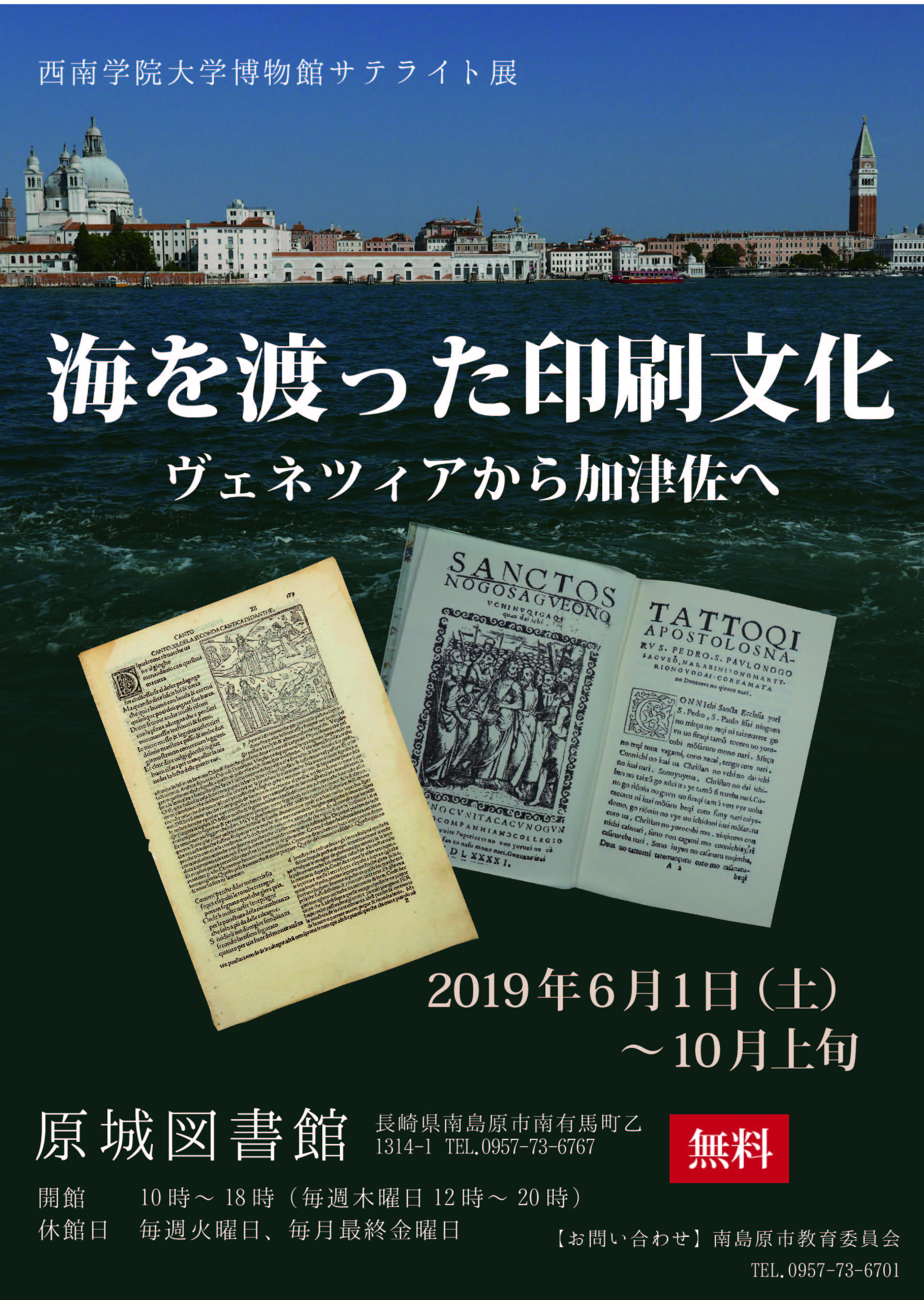

会 場:長崎県南島原市原城図書館

会 期:2019年6月1日(土)~10月

入館料:無料

1585年、ヨーロッパの印刷文化の都であったヴェネツィアを訪問した日本からの遣欧使節は、活版印刷術を会得して帰国した。 こうして活版印刷術は海を渡り、ここ南島原の地で、日本で最初の印刷物が刊行された。

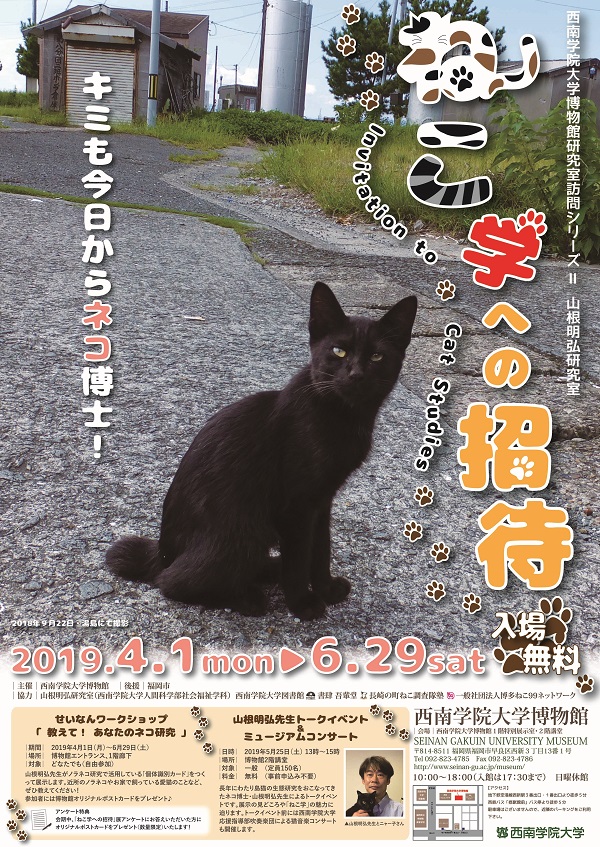

会 場:西南学院大学博物館特別展示室・2階講堂

会 期:2019年4月1日(月)~6月29日(土)

入館料:無料

主 催:西南学院大学博物館

後 援:福岡市

協 力:山根明弘研究室(西南学院大学人間科学部社会福祉学科)、西南学院大学図書館、書肆 吾輩堂、長崎の町ねこ調査隊塾、一般社団法人博多ねこ99ネットワーク

わたしたちの身近にいる、かわいくてふしぎな生き物、ねこ。ねことはどんな生き物なのか、またこの生き物とわたしたち人間は、今までどんな関係を築いてきたのか。 本展では、ねこの生態を明らかにする学問「ねこ学」(Cat Studies)を通じて、わたしたちの知らないねこの世界へ、皆さんを招待します!

―協力― ◎山根明弘先生(西南学院大学の教員紹介ページ) ◎西南学院大学図書館 ◎書肆 吾輩堂 ◎長崎の町ねこ調査隊塾 ◎一般社団法人博多ねこ99ネットワーク

▶イベント情報

山根明弘先生トークイベント&ミュージアムコンサート

|日時| 2019年5月25日(土) 13:00~15:00

|会場| 西南学院大学博物館2階講堂

|料金| 無料 (申込不要)

長年にわたり島猫の生態研究をおこなってきたネコ博士・山根明弘先生によるトークイベント。 展示の見どころや「ねこ学」の魅力に迫ります。トークイベント前には西南学院大学応援指導部吹奏楽団による猫にまつわる音楽コンサートも開催。

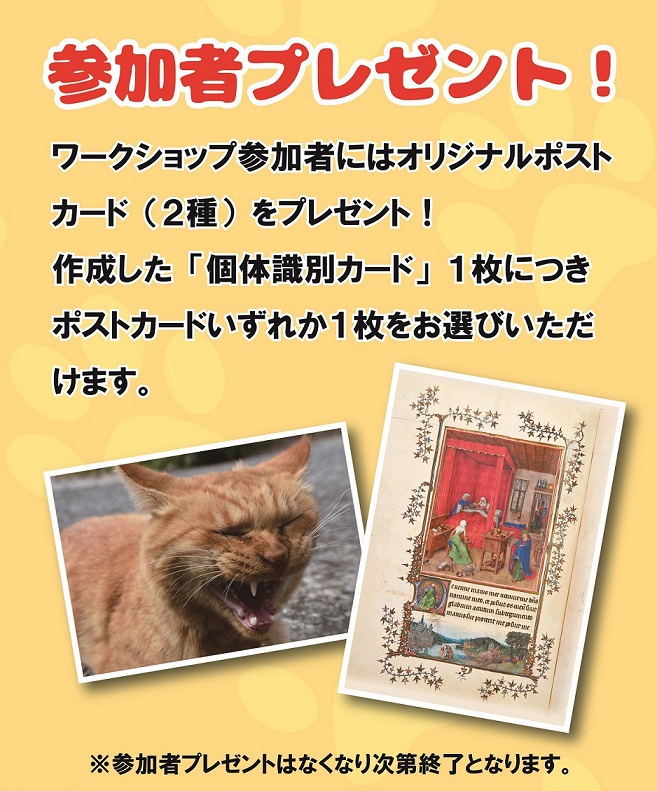

▶プレゼント企画

① アンケート特典 会期中、「ねこ学への招待」展アンケートにお答えいただいた方にオリジナルポストカード(2種類)をプレゼントいたします! 【ポストカード(2種)】 ・あたいは島猫(湯島) ・リンディスファーン福音書 ※2種類のうち、一枚をお選びいただけます。

② ワークショップ参加特典

せいなんワークショップ「教えて! あなたのネコ研究」に参加していただいた方にオリジナルポストカード(2種類)をプレゼントいたします! 【ポストカード(2種)】 ・おおあくび(湯島) ・トリノ=ミラノ時祷書 ※2種類のうち、一枚をお選びいただけます。 ※各種、数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。

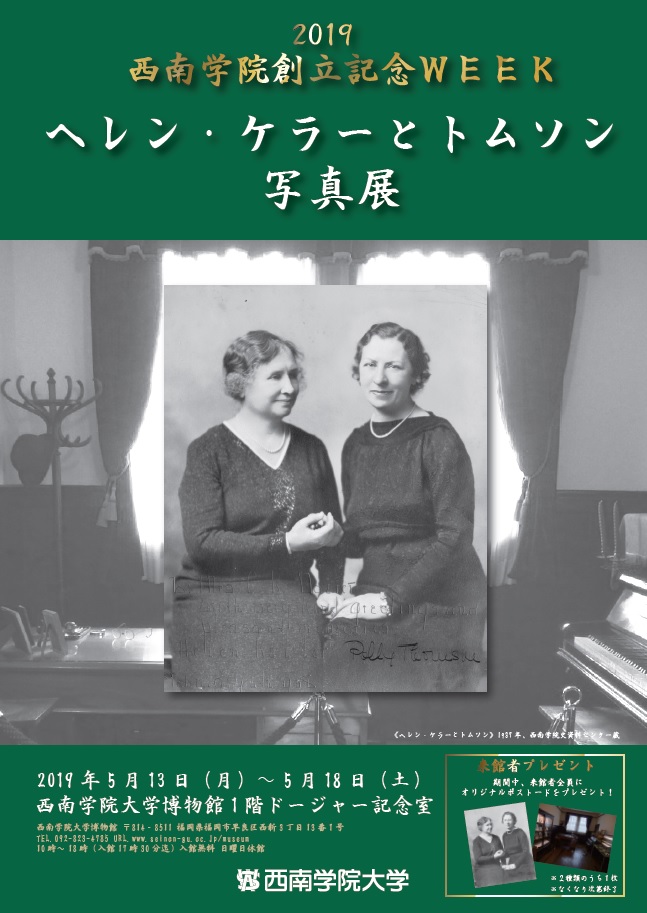

会 場:西南学院大学博物館1階ドージャー記念室

会 期:2019年5月13日(月)~5月18日(土)

入館料:無料

1916年、創立者C. K. ドージャーにより福岡市大名町(現・中央区赤坂)に旧制男子中学校の「私立西南学院」が開設。 その後「中学西南学院」と改称して早良郡(現・福岡市)の西新町に校地を移設し1921年に、現在の大学博物館である西南学院本館が竣工されました。 創立記念日である5月15日の週間に、学院創立を記念した企画展示を開催。

▶プレゼント企画

会期中、来館された方にはオリジナルポストカード(2種)をプレゼント。 配布場所:大学博物館1階エントランス 【ポストカード(2種)】 ・ヘレン・ケラーとトムソン ・ドージャー記念室 ※数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。

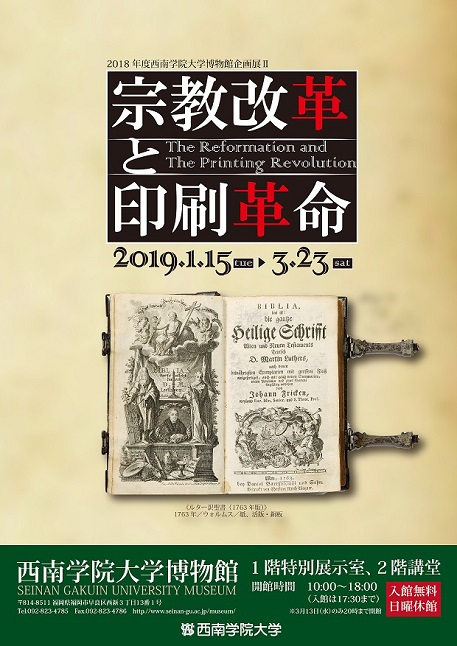

会 場:西南学院大学博物館1階特別展示室・2階講堂

会 期:2019年1月15日(火)~3月23日(土)

入館料:無料

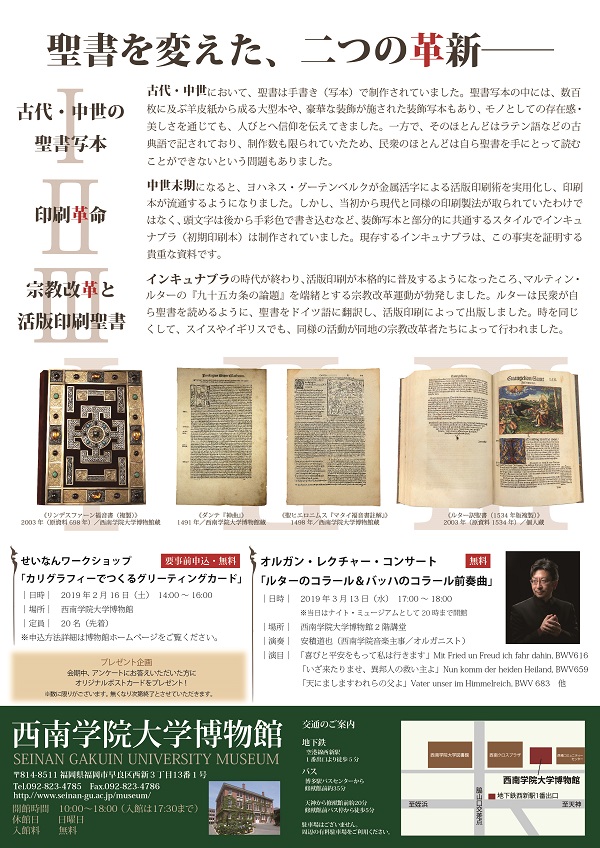

宗教改革は、1517年にマルティン・ルターが著した『九十五カ条の論題』に端を発する西欧キリスト教の改革運動です。 印刷革命は、15世紀半ばにヨハネス・グーテンベルクが活版印刷術を発明・実用化したことに始まる書物文化の革命です。 これら二つの革新は、ヨーロッパにおける中世から近代への移行を担った重要な転換点であるのと同時、キリスト教の聖典である「聖書」のすがたを変えた革新でもあります。 本展覧会では、これら二つの革新によって聖書がどのようにすがたを変えていったのかを、古代・中世の聖書写本から宗教改革期の活版印刷聖書に至るまで、「聖書の歴史」を辿っていくことによって紹介いたします。

Ⅰ章 古代・中世の聖書写本

〈主な展示資料〉

リンディスファーン福音書(複製)、貧者の聖書(複製)

Ⅱ章 印刷革命

〈主な展示資料〉

42行聖書(複製)、ダンテ『神曲』、聖ヒエロニスム『マタイ福音書註解』

Ⅲ章 宗教改革と活版印刷聖書

〈主な展示資料〉

ルター訳聖書(1534年版・複製、1545年版・複製、1763年版)、チューリッヒ聖書

▶展覧会図録(PDF)

『宗教改革と印刷革命』 ▪A4判/32頁/オールカラー図録 ▪編者 下園知弥・宮川由衣・山尾彩香 ▪発行 西南学院大学博物館 ▪印刷 株式会社インテックス福岡 ▪発行日 2019年1月15日

▶イベント情報

オルガン・レクチャー・コンサート

「ルターのコラール&バッハのコラール前奏曲」

|日時| 2019年3月13日(水) 17:00~18:00

|会場| 西南学院大学博物館2階講堂

|料金| 無料 (申込不要)

【演奏】 安積道也(西南学院音楽主事/オルガニスト) 【演目】 「喜びと平安をもって私は行きます」Mit Fried un Freud ich fahr dahin, BWV616 「いざ来たりませ、異邦人の救い主よ」Nun komm der heiden Heiland, BWV659 「天にましますわれらの父よ」Vater unser im Himmelreich, BWV 683 ほか

★ナイトミュージアム★

通常では18時の閉館時間を、3月13日(水)のみ20時(最終入館19時30分)まで延長開館します。

この日にしか味わえない、夜の博物館をお楽しみください。

▶プレゼント企画

会期中、アンケートにお答えいただいた方に博物館オリジナルグッズをプレゼントいたします。 数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。 【ポストカード(2種)】 ・貧者の聖書 ・ルター訳聖書(1763年版) ※2種類のうち、一枚をお選びいただけます。

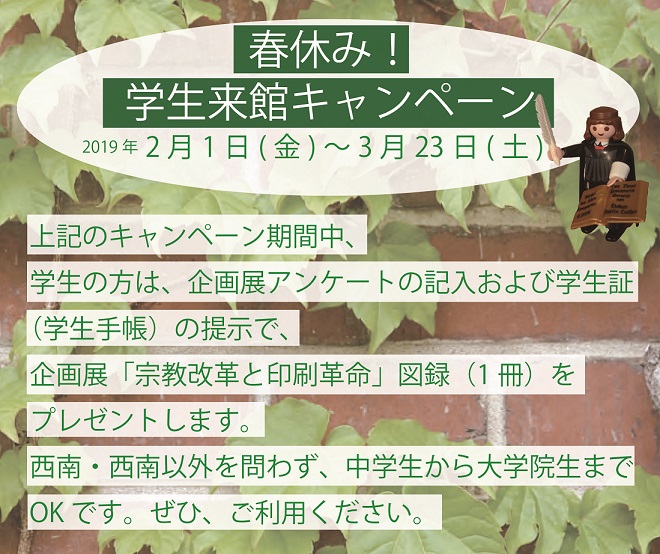

▶キャンペーン企画

★春休み!学生来館キャンペーン★

|期間|2019年2月1日(金)~3月23日(土) |対象|学生・生徒のみなさん ※西南・西南以外を問わず、中学生から大学院生までOK! 期間中、アンケートに記入したうえで学生証(学生手帳)を受付にて提示していただいた学生さんには、企画展「宗教改革と印刷革命」の図録を一冊プレゼントいたします。

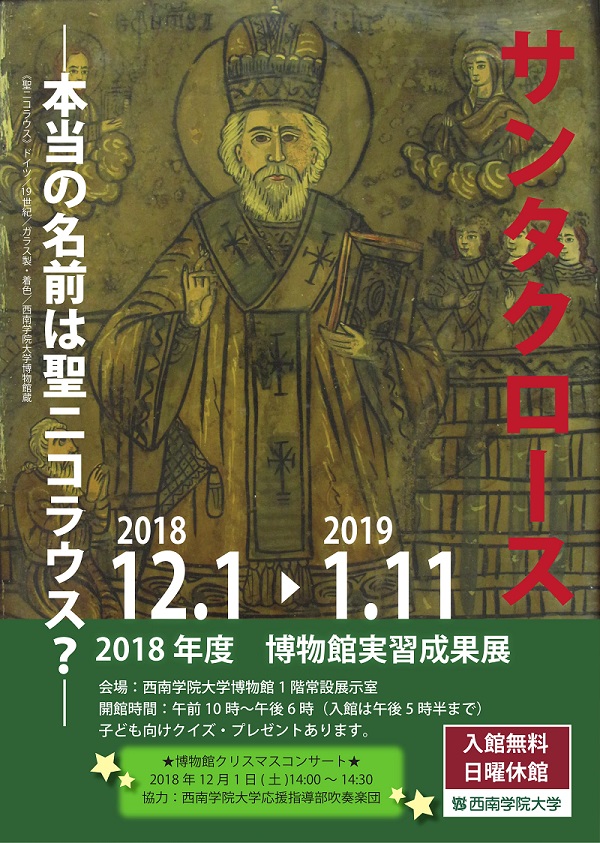

会場:西南学院大学博物館1階常設展示室

会期:2018年12月1日(土)~2019年1月11日(金)

入館料:無料

※学芸員課程履修の実習生が企画、設営を行いました。

サンタクロースの起源となった聖ニコラウスについて迫ることで、私たちに浸透しているクリスマスの本来の意味について再認識することができます。 この展示会では、聖ニコラウスが起こした奇跡や言い伝えられている伝説、そして現代のクリスマス文化に至るまでを紹介します。

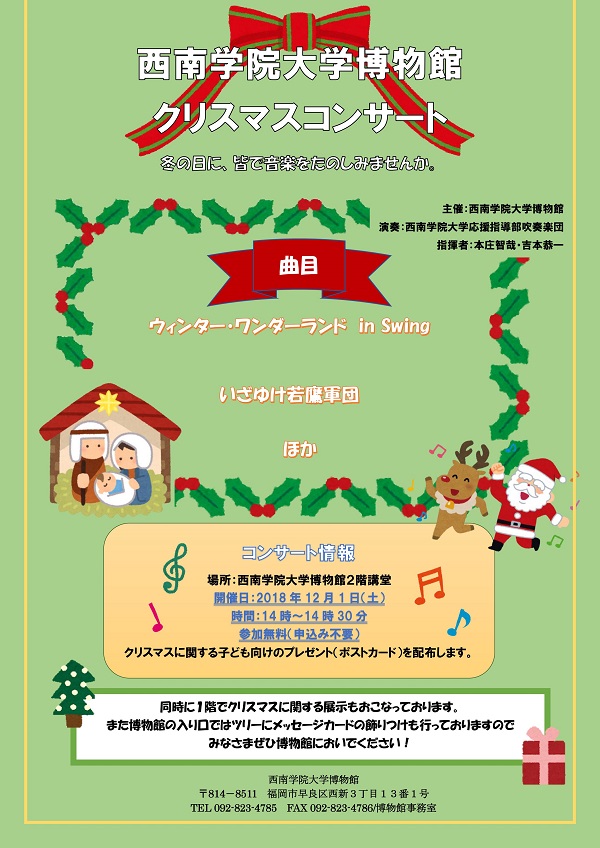

▶イベント情報

博物館クリスマスコンサート

【演奏】西南学院大学応援指導部吹奏楽団

日時 2018(平成30)年12月1日(土) 14:00~14:30

会場 西南学院大学博物館2階講堂

定員 150名(事前申込不要)

参加費 無料

▶プレゼント企画

会期中、アンケートやクイズシートにお答えいただいた方に博物館オリジナルグッズをプレゼントいたします。 ※数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。

会 場:長崎県南島原市原城図書館

会 期:2018年11月22日(水)~2019年1月

入館料:無料

本展覧会では、再布教に際して宣教師たちが作成した聖書などの書物や、キリスト教の布教に対する日本側の反応について紹介する。

会 場:西南学院大学博物館1階展示室・2階講堂

会 期:2018年11月2日(金)~12月13日(木)

入館料:無料

主 催:國學院大學博物館・西南学院大学博物館

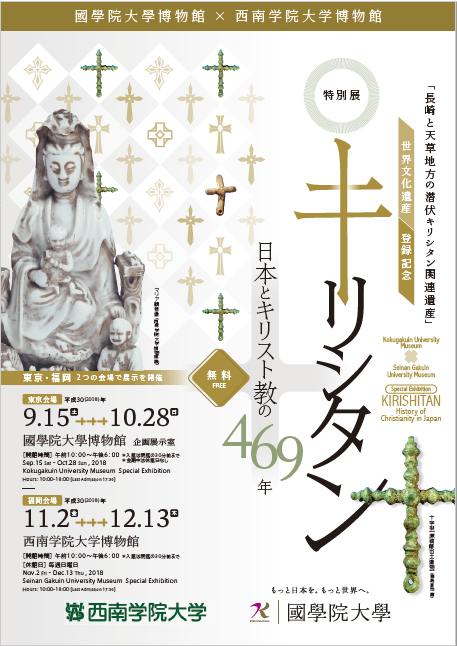

豊臣秀吉が最初の伴天連追放令を布いた1587(天正15)年以降、徐々にキリスト教の布教に制限が加えられていきました。 そして、キリシタンたちは、江戸幕府の禁教令や、島原・天草一揆などが進展する中で、潜伏して信仰を守るか、棄教するかを選択せざるを得なくなっていきます。 本展では、海外から流入する諸文化を換骨奪胎してきた日本に、如何にしてキリスト教が根を下ろそうとしてきたのか、その歩みを辿っていきます。そこでは、受け入れる立場にあった日本側の試行錯誤も見出すことができるでしょう。 ◎本展は國學院大學博物館(東京都)との合同展示です。 東京会場と福岡会場では展示内容が一部異なります。 [東京会場] 2018年9月15日(土)~10月28日(日)

▶見どころ 「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」世界文化遺産登録を記念した本展覧会のみどころをご紹介します。 ★日本文化の國學院とキリスト教文化の西南学院がコラボ! 東西の文化を得意とする大学博物館が手を組んだ新たな展示 ★キリシタン考古学の新発見! 千々石ミゲルは本当に棄教したのか!? 宣教師シドッチは江戸の切支丹屋敷に眠る!? ★島原・天草一揆や禁教期の未発表史料を公開! これまで知られていなかった未知の史料! 浦上四番崩れ関連の絵図も! ★かくれキリシタンの文化や風習を知る! 日本の風土に合わせてどう変貌を遂げ 定着していったのか、その実態に迫る

▶展覧会図録

『キリシタン:日本とキリスト教の469年』 ▪本体1800円+税 ▪ISBN978-4-86445-107-9 ▪A4判/132頁/オールカラー図録 ▪編者 國學院大學博物館 西南学院大学博物館 ▪発行 八木唯史 ▪出版 六一書房▶イベント情報

ミュージアムセッション「島原・天草一揆と禁教」

日時 2018(平成30)年12月8日(土) 14:00~16:00

会場 西南学院大学博物館2階講堂

定員 150名(事前申込不要)

参加費 無料

【登壇者】 「島原・天草一揆と牢人」 木村直樹氏(長崎大学) 「踏絵の実態と禁教認識の伝播」 安高啓明氏(熊本大学)

▶プレゼント企画

会期中、アンケートにお答えいただいた方に博物館オリジナルグッズをプレゼントいたします。 ※数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。

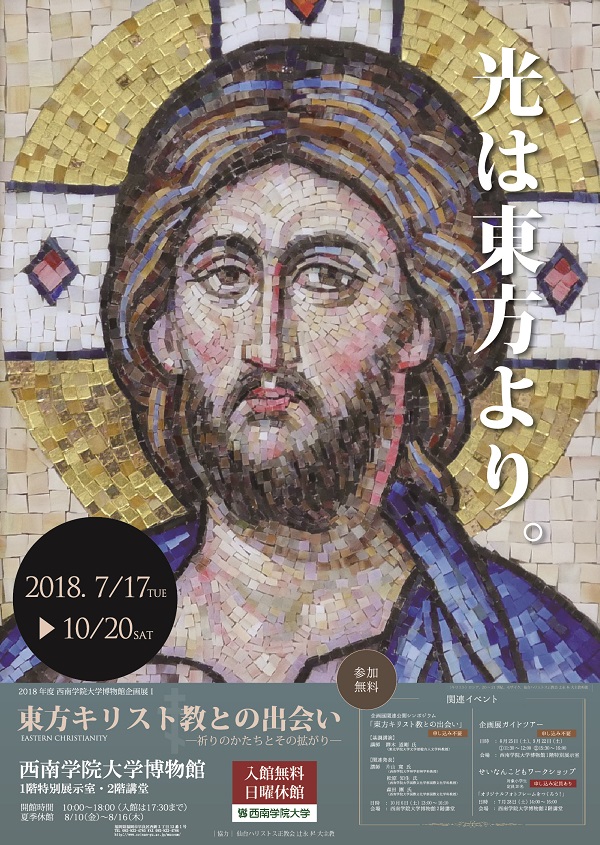

会 場:西南学院大学博物館1階特別展示室・2階講堂

会 期:2018年7月17日(火)~10月20日(土)

入館料:無料

協 力:仙台ハリストス正教会 辻永 昇 大主教

キリスト教には東方キリスト教(東方正教会、東方諸教会)と西方キリスト教(カトリック、プロテスタント)の2つの伝統があります。 このうち、ビザンティンの伝統を担うのが東方キリスト教です。東方キリスト教の聖堂には、キリストやマリアを描いたイコンが置かれています。 聖なる写しとも言うべきイコンの美は、東方キリスト教の祈りのかたちを示しています。日本においては、幕末から明治期にかけて、亜使徒聖ニコライの働きにより、日本正教会の礎が築かれました。 本展覧会では、東方キリスト教の祈りのかたちを紹介し、その歴史的拡がりを辿ります。

▶展覧会図録(PDF)

『東方キリスト教との出会い:祈りのかたちとその拡がり』 ▪A4判/32頁/オールカラー図録 ▪編者 宮川由衣・中禮尚史 ▪発行 西南学院大学博物館 ▪発行日 2018年7月17日 ▪印刷 株式会社インテックス福岡

▶イベント情報

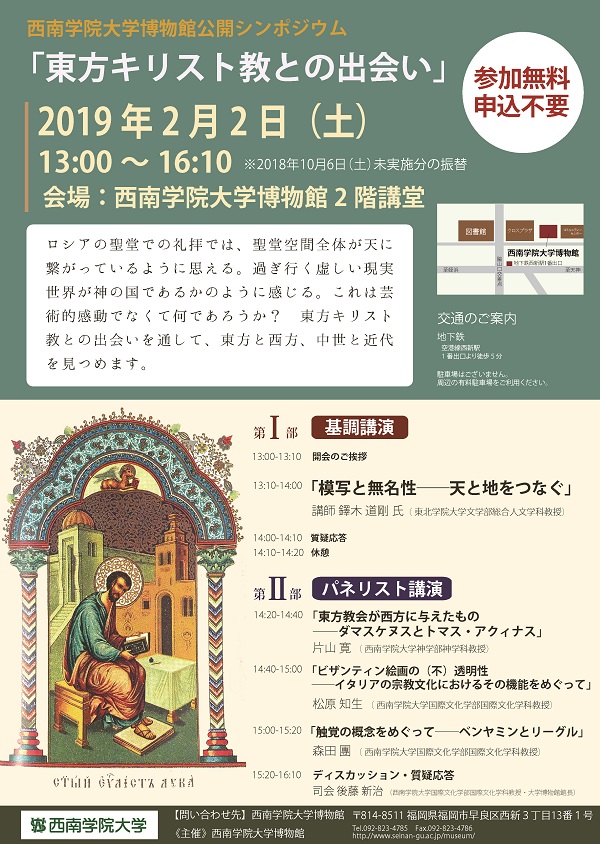

①公開シンポジウム「東方キリスト教徒の出会い」

日時 2019年2月2日(土) 13:00~16:10

会場 西南学院大学博物館2階講堂

参加料 無料(申込不要)

※10月6日(土)開催延長になったシンポジウムになります。

第Ⅰ部 基調講演

「模写と無名性――天と地をつなぐ」

講師 鐸木道剛氏(東北学院大学文学部総合人文学科教授)

第Ⅱ部 パネリスト講演

「東方教会が西方に与えたもの――ダマスケヌスとトマス・アクィナス」

片山寛(西南学院大学神学部神学科教授)

「ビサンティン絵画の(不)透明性――イタリアの宗教文化におけるその機能をめぐって」

松原知生(西南学院大学国際文化学部国際文化学科教授)

「触覚の概念をめぐって――ベンヤミンとリーグル」

森田團(西南学院大学国際文化学部国際文化学科教授)

ディスカッション・質疑応答

司会 後藤新治(西南学院大学国際文化学部国際文化学科教授・大学博物館館長)

②企画展ガイドツアー

日程 2018(平成30)年8月25日(土)、9月22日(土)

時間 ①11:30~12:00 ②15:30~16:00

場所 西南学院大学博物館1階特別展示室

参加料 無料 ※申込不要

▶プレゼント企画

会期中、アンケートにお答えいただいた方に博物館オリジナルグッズをプレゼントいたします。 ※数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。

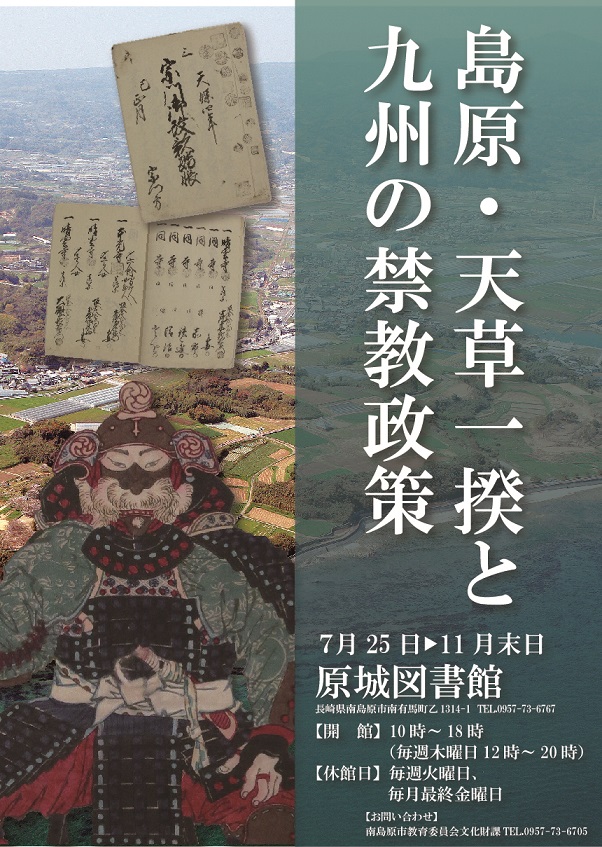

会 場:長崎県南島原市原城図書館

会 期:2018年7月25日(水)~11月

入館料:無料

本展示では、島原・天草一揆の顛末と、その後の九州各地における禁教政策について紹介する。

会 場:西南学院大学博物館1階常設展示室

会 期:2018年6月29日(金)~10月11日(木)

入館料:無料

聖武天皇は、飢饉の頻発や天然痘の流行などから深く仏教に帰依した。天平13年(741)には、恭仁宮で国分寺建立の詔を発し、これにともなって諸国に金光明四天王護国之寺といわれる国分寺と、法華滅罪之寺といわれる国分尼寺、そして総国分寺である東大寺が建立される。 これら諸寺の屋根は瓦で飾られ、各地には瓦生産をおこなう瓦屋が営まれた。国分寺跡から出土する瓦類には、軒丸瓦や軒平瓦などのほか、様々な文字瓦も含まれる。 本展示では、東大寺や関東の国分寺出土瓦を取り上げ、古代寺院の造営過程や地域性について紹介します。

会 場:西南学院大学博物館1階特別展示室・2階講堂

会 期:2018年4月2日(月)~6月30日(土)

入館料:無料

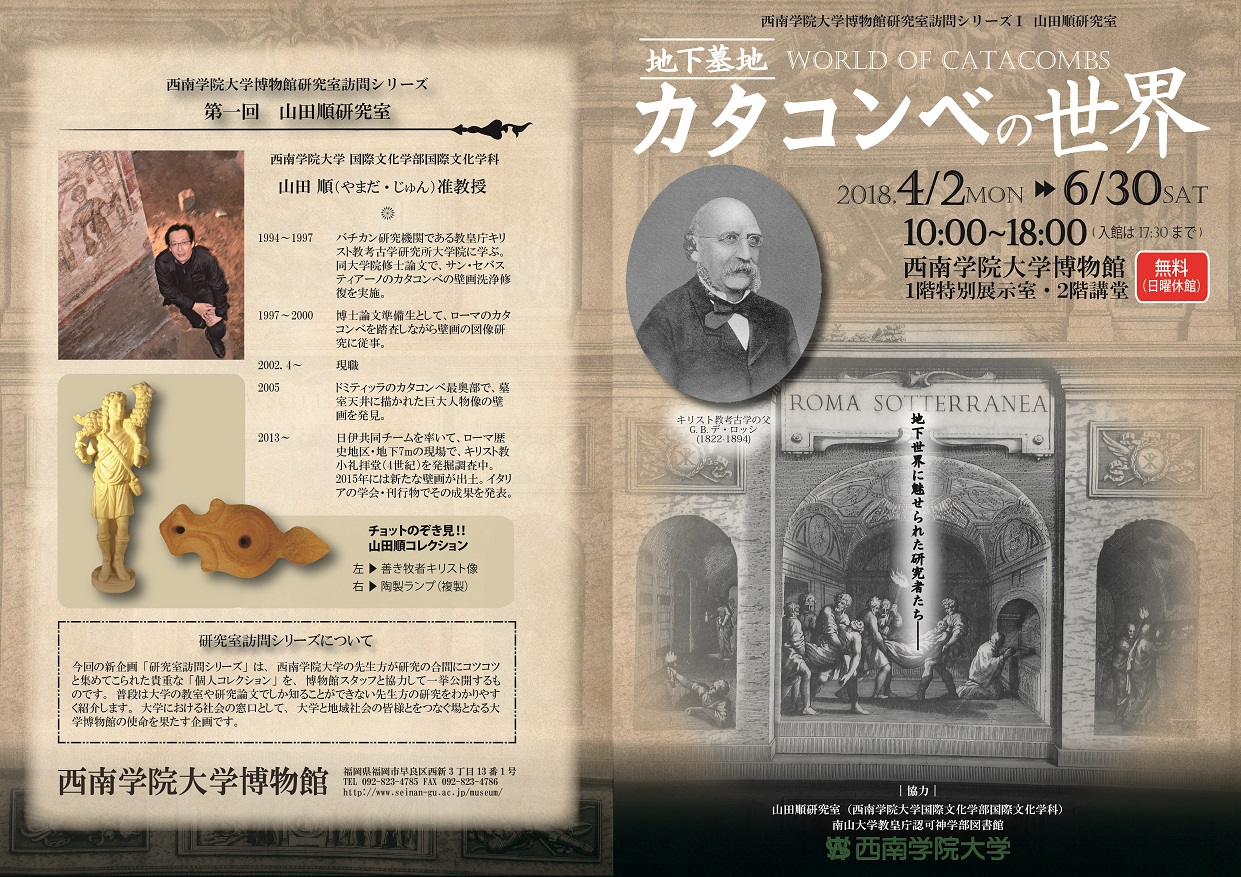

協 力:山田順研究室(西南学院大学国際文化学部国際文化学科)、南山大学教皇庁認可神学部図書館

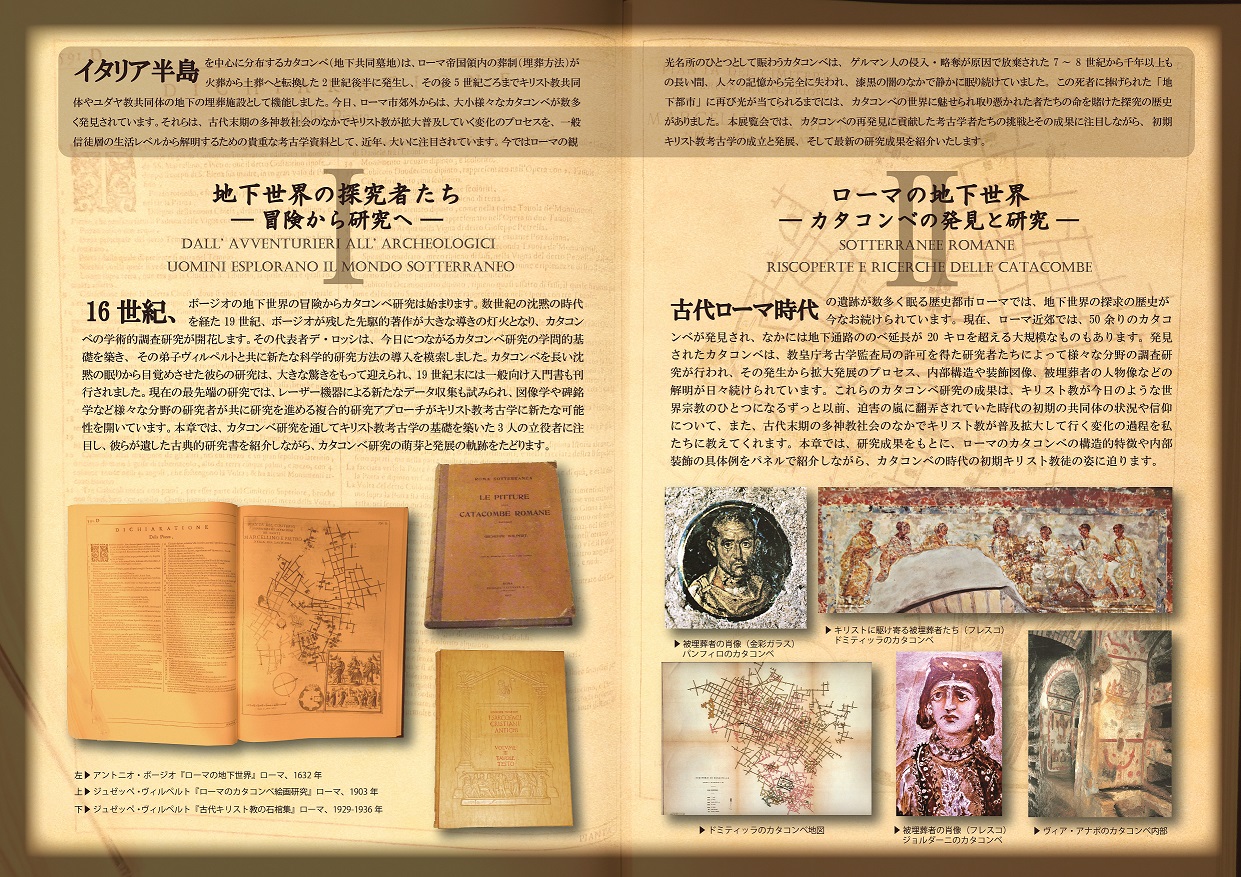

西南学院大学の先生方の貴重な個人コレクションを展示する研究室訪問シリーズ第1回目。本展覧会では、国際文化学部の山田順准教授のカタコンベ研究に関する展示をおこないます。 カタコンベの再発見に貢献した考古学者たちの挑戦とその成果に注目しながら、初期キリスト教考古学の成立と発展、そして最新の研究成果をご覧いただけます。

会 場:國學院大學博物館(東京都)

会 期:2018年3月19日(月)~9月1日(土)

入館料:無料

ユダヤ教の三大巡礼祭のひとつである過越祭(ペサハ)。 聖典で語られるイスラエルの民の出エジプトと解放を記念する過越祭では、セデルと呼ばれる特別な正餐が催される。 本展示では中世の写本に描かれた過越祭の様子や、セデルで用いられる道具などを紹介する。

会 場:長崎県南島原市原城図書館

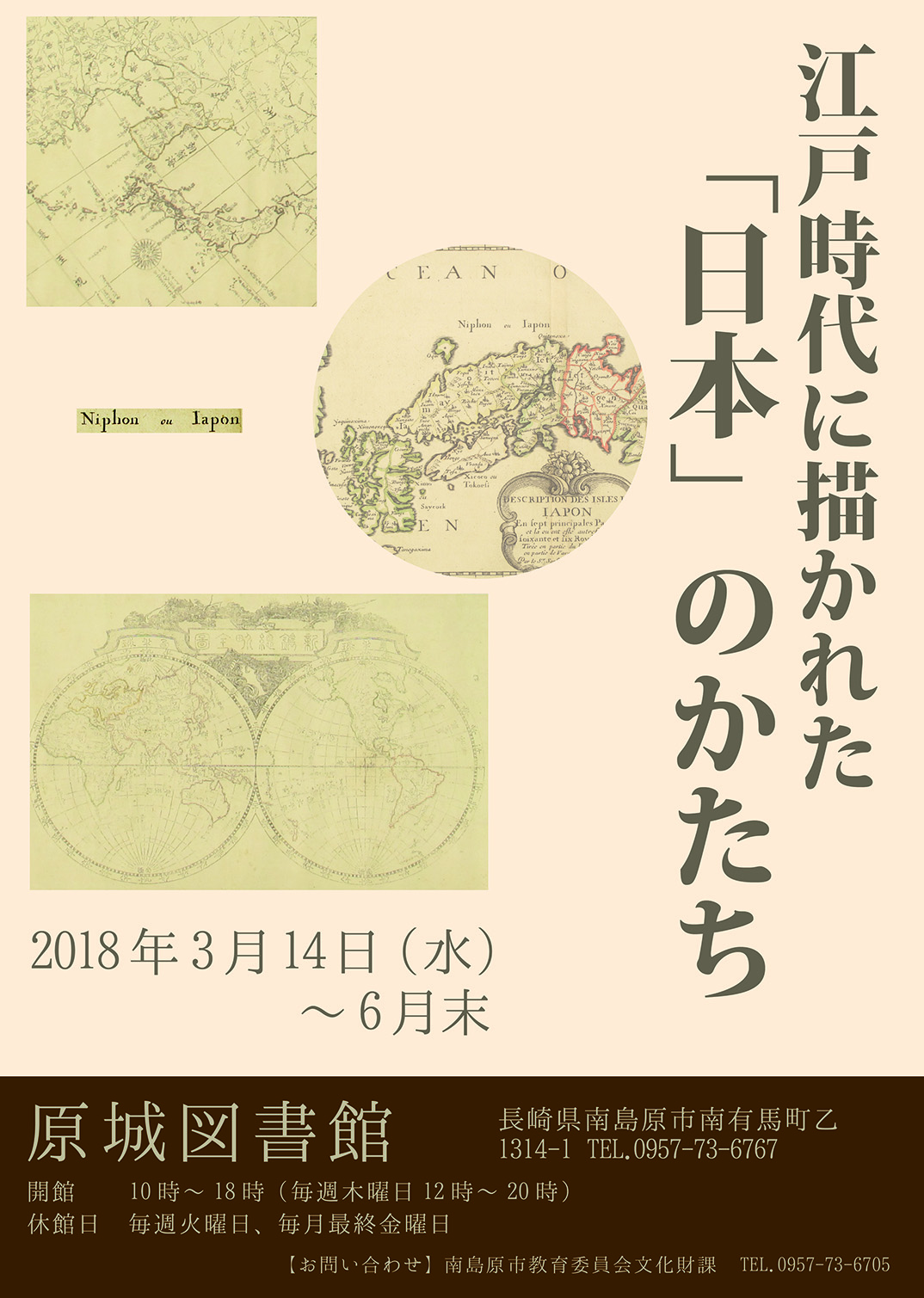

会 期:2018年3月14日(水)~6月

入館料:無料

本展覧会では、江戸時代にヨーロッパと日本で描かれた「日本」の地図に注目し、互いの情報や技術が伝播することによって徐々に精度の高い「日本図」が作られた様子を概観する。

会 場:西南学院大学博物館1階常設展示室

会 期:2018年3月12日(月)~6月中旬

入場料:無料

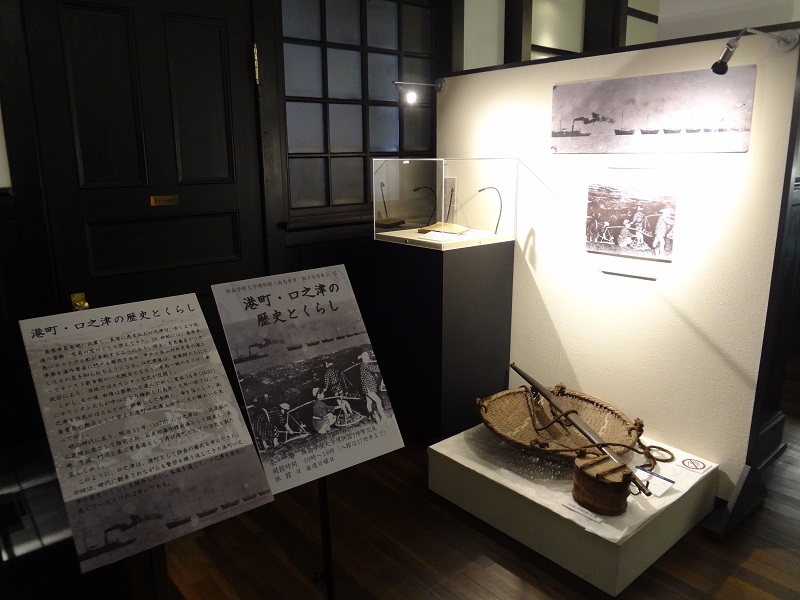

時代に翻弄されながらも繁栄を繰り返してきた港町口之津の歴史とくらしを紹介します。

会 場:西南学院大学博物館1階常設展示室

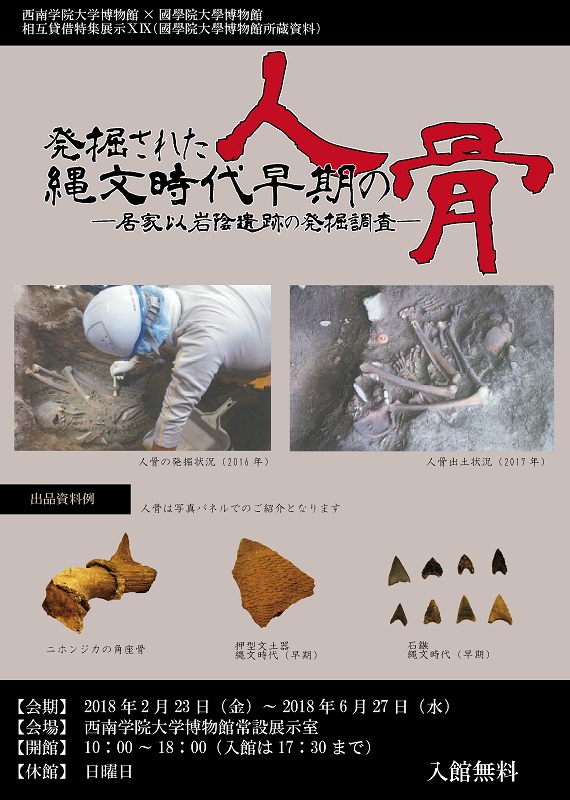

会 期:2018年2月23日(金)~6月27日(水)

入館料:無料

國學院大學考古学研究室では、平成26(2014)年から群馬県吾妻郡長野原町居家以(いやい)岩陰遺跡の学術調査を実施し、縄文時代における山地・資源利用と行動復原に関する調査研究に取り組んできました。 本展では、発掘された縄文時代早期の埋葬人骨と出土遺物を中心に研究成果を報告します。

会 場:西南学院大学博物館2階講堂ほか

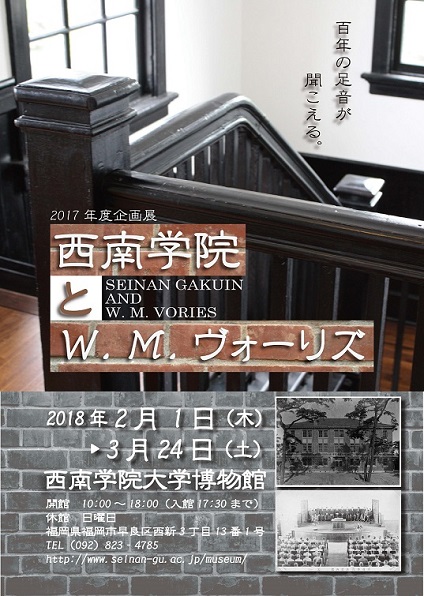

会 期:2018年2月1日(木)~3月24日(土)

入館料:無料

竣工から現在に至るまで100年近い時間を有する当館を中心に西南学院の歴史を振り返りさらに、当時の西南学院の教育現場の環境づくりに貢献し、後の西南学院のシンボルをつくりあげた建築家W. M. ヴォーリズと西南学院の関わりについてご紹介します。

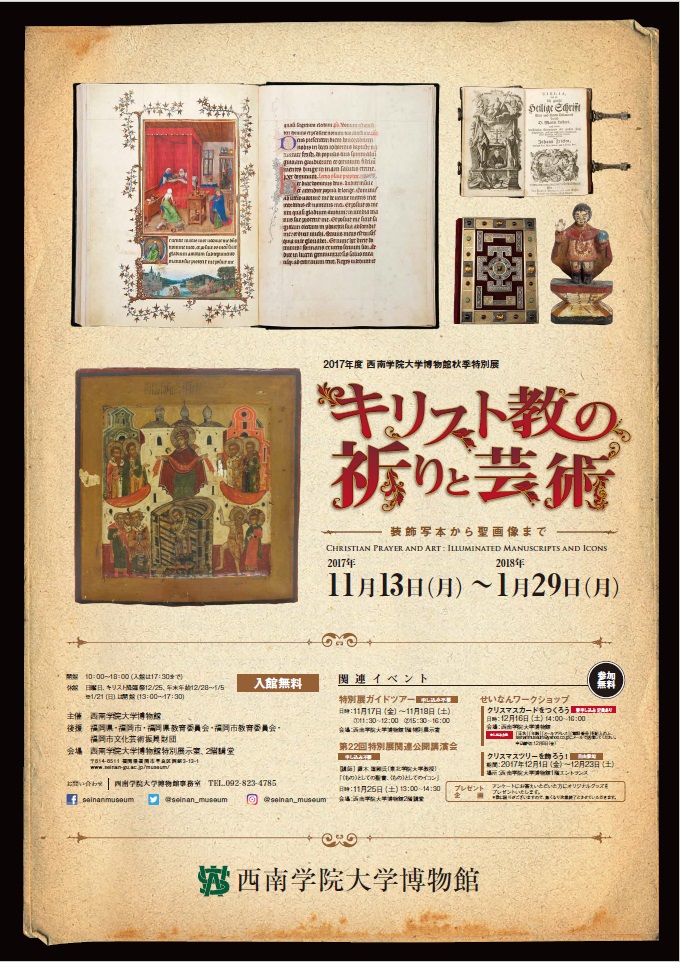

会 場:西南学院大学博物館1階特別展示室、2階講堂

会 期:2017年11月13日(月)~1月29日(月)

休 館:日曜日、12月25日、12月28日~1月5日

※1月21日(日)は開館(10:00-17:30)

入館料:無料

本展覧会では、キリスト教の歴史的な流れとともに、世界各地で制作された祈りの道具を展示。祈りの芸術を通して、キリスト教の信仰と布教の歴史を読み解いていきます。

Ⅰ章 信仰の芸術-聖書写本と祈祷書-

1節 聖なる書

2節 祈りの書

〈主な展示資料〉

リンディスファーン福音書(複製)、トリノ=ミラノ時祷書(複製)

Ⅱ章 思想の広がり-印刷技術の発明と改革-

1節 活版印刷と宗教改革

2節 対抗宗教改革と布教活動

〈主な展示資料〉

ルター訳聖書、聖フランシスコ・ザビエル伝

Ⅲ章 受容のかたち-世界の聖画像-

1節 東方正教会の聖画像

2節 布教活動と聖画像

〈主な展示資料〉

聖母の庇護(ロシアイコン)、サポパンの聖母への奉納画(メキシコ)

▶展覧会図録

西南学院大学博物館研究叢書 『キリスト教の祈りと芸術:装飾写本から聖画像まで』 ▪本体1000円+税 ▪ISBN978-4-905327-83-7 C0016 ▪B5判変型/80頁 /小口折並製本/オールカラー図録 ▪監修 後藤新治 ▪編者 内島美奈子・山尾彩香 ▪発行 西南学院大学博物館 ▪出版 花乱社

▶イベント情報

特別展ガイドツアー

日 程 2017(平成29)年11月17日(金)~18日(土)

時 間 ①11:30~12:00 ②15:30~16:00

場 所 西南学院大学博物館1階特別展示室

参加料 無料 ※申込不要

第22回 特別展関連公開講演会

日 時 2017(平成29)年11月25日(土) 13:00~14:30

会 場 西南学院大学博物館2階講堂

講 演 「〈もの〉としての聖書、〈もの〉としてのイコン」

講演者 鐸木 道剛氏(東北学院大学文学部総合人文学科教授)

参加料 無料 ※申込不要

▶プレゼント企画

会期中、アンケートにお答えいただいた方に博物館オリジナルグッズをプレゼントいたします。 ※数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。

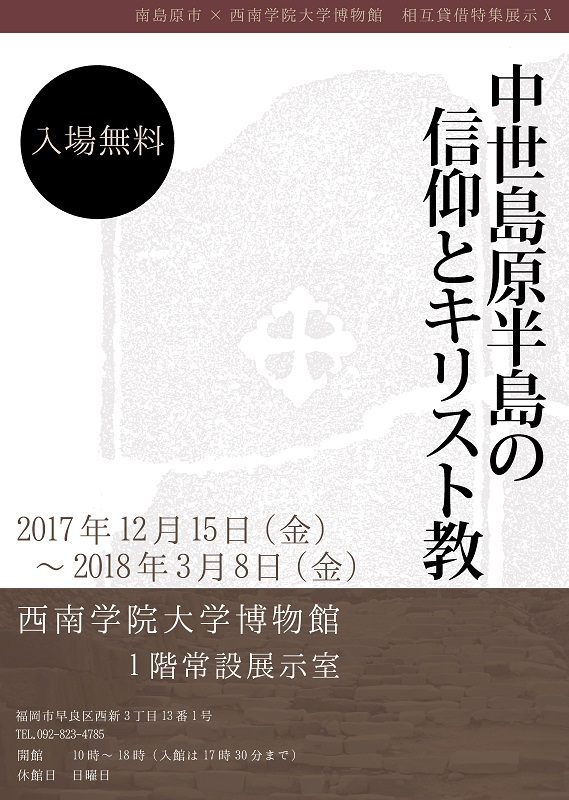

会 場:西南学院大学博物館1階常設展示室

会 期:2017年12月15日(金)~2018年3月8日(金)

入場料:無料

本展では、島原半島がキリシタンの世界へと変貌する16世紀におけるキリスト教の受容と対立について有馬氏の居城である日野江城跡や温泉神社から出土した石塔群とキリシタン墓碑から紹介する。

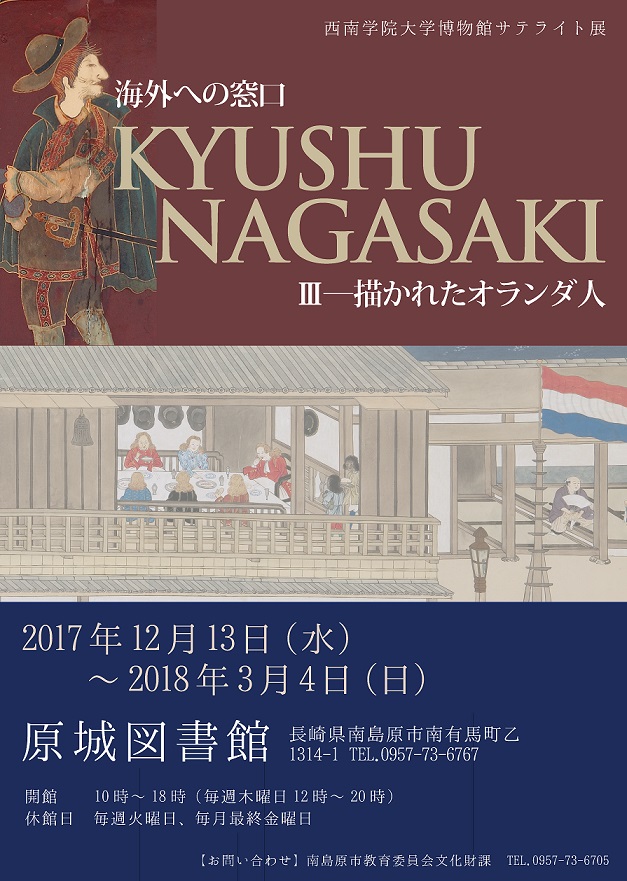

会 場:長崎県南島原市原城図書館

会 期:2017年12月13日(水)~2018年3月4日(日)

入館料:無料

本企画展では、オランダ商館員をモチーフとして制作された文物を展示する。 それらの資料からは、限られた環境のなかで、江戸時代の人々が如何に「異国」に興味を持っていたかがうかがえる。 江戸時代の人々の異国への好奇心に注目したい。

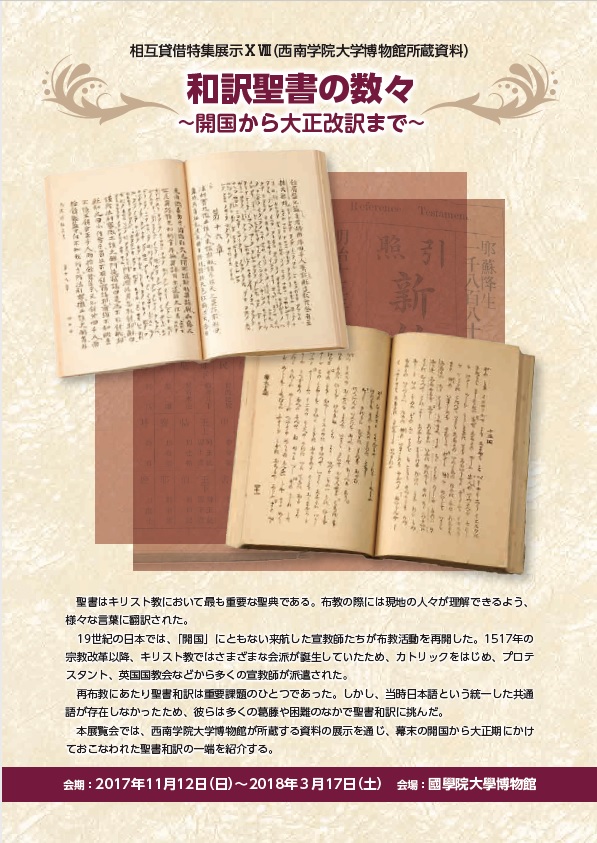

会 場:國學院大學博物館(東京都)

会 期:2017年11月12日(日)~2018年3月17日(土)

入館料:無料

本展覧会では、幕末の開国から大正改訳にかけての和訳聖書の展示を通じ、その一端を紹介する。

会 場:西南学院大学博物館1階常設展示室

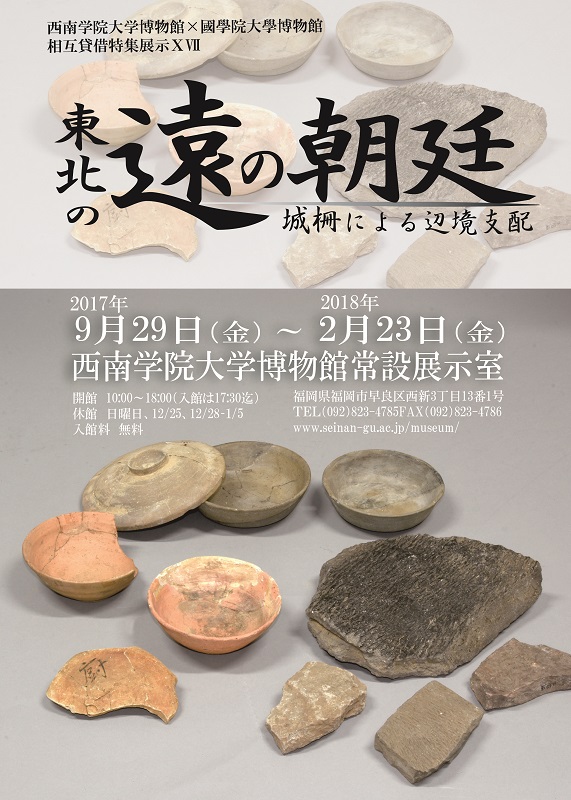

会 期:2017年9月29日(金)~2018年2月23日(金)

入館料:無料

律令期の地方官庁は、「遠(とお)の朝廷(みかど)」とも称される。とりわけ、筑前国の大宰府は、東アジアに開かれた外交・防衛や、西海道諸国の広域行政を担った。また、九州南部の「隼人(はやと)」や、 東北北部の「蝦夷(えみし)」との紛争に備えて、軍事・行政拠点である城柵を設け、これを維持するために柵戸を移住させる政策がとられた。東北地方の城柵には、陸奥国府が置かれた多賀城や、渤海使を接遇していた 可能性も指摘されている出羽国の秋田城などがある。 本展覧会では、東北地方の城柵と、その関連遺跡から出土した資料を通して、古代における辺境支配の一端を紹介する。

会 場:西南学院大学博物館1階特別展示室

会 期:2017年8月26日(土)~10月27日(金)

入館料:無料

西南学院大学の学芸員課程履修の実習生が企画、設営を行いました。西南学院大学博物館のコレクションから実習生が厳選してみた、思わず撮ってみたくなるような「kawaii」を皆さんも探してみてください。

会 場:西南学院大学博物館1階常設展示室

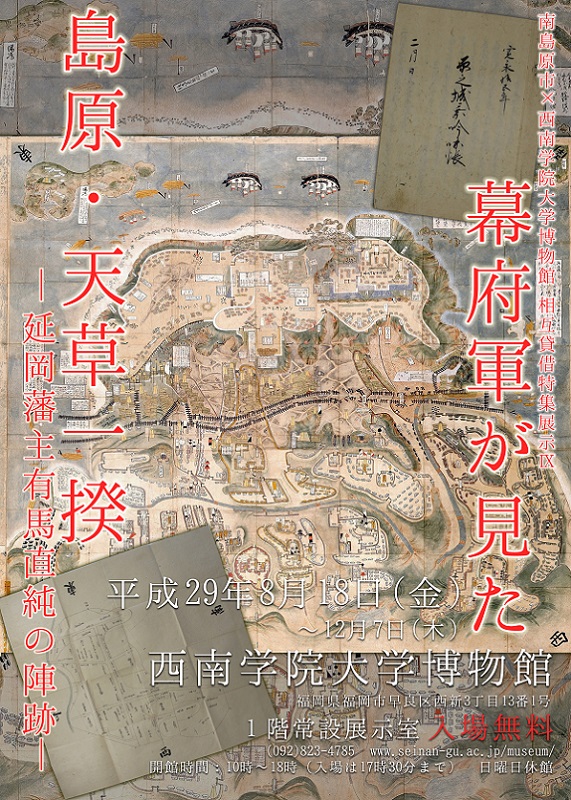

会 期:2017年8月18日(金)~12月7日(木)

入場料:無料

1637(寛永14)年に勃発した島原・天草一揆。翌1638(寛永15)年2月の原城籠城戦では、一揆軍約3万人に対し、幕府軍は九州各藩から参加した12万もの連合軍と化した。 一揆の様子は、最終戦地である原城跡の遺物や各藩に残る古文書や絵図によってさまざまな角度からの研究蓄積がある。しかし、「陣跡」の調査研究はいまだ不十分な状況であり、膨大に残る文献史料や絵図と発掘調査が課題として挙げられる。 そこで、南島原市では、2011(平成22)年から2012(平成23)年にかけて、延岡藩有馬氏の陣跡推定地の発掘調査を行った。ここでは、その成果を踏まえて、幕府軍として参戦した延岡藩・有馬氏の陣跡を紹介したい。絵図や文献、そして戦場現地から見える島原・天草一揆の様子を感じていただければ幸いである。

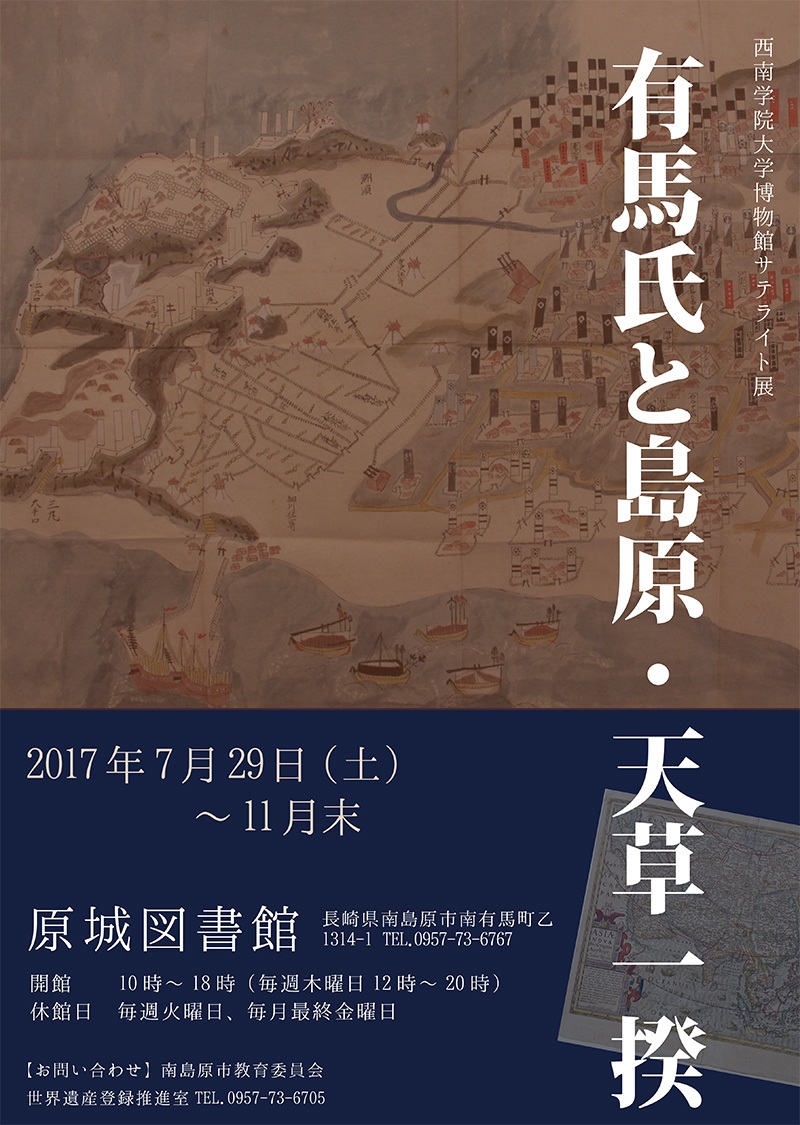

会 場:長崎県南島原市原城図書館

会 期:2017年7月29日(土)~11月

入館料:無料

本企画展では、島原・天草一揆を、有馬氏との関わりを中心に概観します。

会 場:國學院大學博物館(東京都)

会 期:2017年7月8日(土)~11月10日(金)

入館料:無料

江戸幕府はキリスト教の信仰を禁止し、キリスト教を排除するために、さまざまな政策を行った。それにより多くのキリシタンたちは棄教する。彼らは転びキリシタンと呼ばれた。本展覧会では、転びキリシタンと彼らへの対応に注目し、江戸幕府の徹底した禁教政策の一端を紹介する。

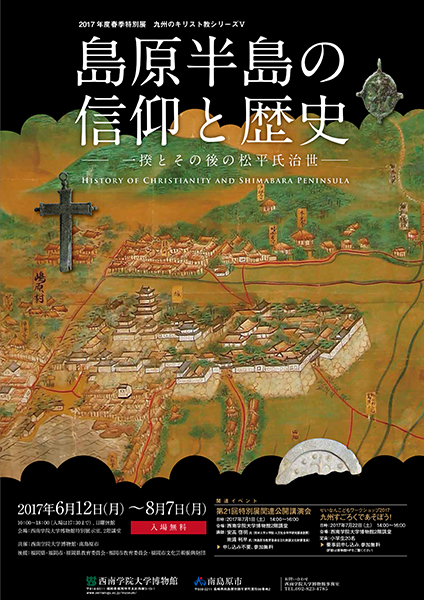

会 場:西南学院大学博物館1階特別展室、2階講堂

会 期:2017年6月12日(月)~8月7日(月)

入館料:無料

共 催:西南学院大学博物館、南島原市

本展覧会では、主に前近代の島原を取り上げ、島原半島の信仰と歴史を概観します。 【第1部】 島原半島とキリスト教 Ⅰ.有馬氏の海外交流 Ⅱ.島原・天草一揆の顛末 〈主な展示資料〉 天草四郎肖像(西南学院大学博物館蔵) 寛永治迹(南島原市教育委員会蔵) 【第2部】 島原藩深溝松平氏の治世 Ⅰ.深溝松平氏について Ⅱ.島原藩の禁教政策 Ⅲ.島原藩と災害―島原大変― Ⅳ.島原藩の終焉 〈主な展示資料〉 島原領図屏風(本光寺常盤歴史資料館蔵) キリシタン制札(西南学院大学博物館蔵) 島原大変前後図(肥前島原松平文庫蔵) 松平忠和書状(九州大学附属図書館付設記録資料館九州文化史資料部門蔵)

▶展覧会図録

西南学院大学博物館研究叢書 『島原半島の信仰と歴史:一揆とその後の松平氏治世』 ▪本体1000円+税 ▪ISBN978-4-905327-75-2 C0070 ▪B5判変型/80頁 /小口折並製本/オールカラー図録 ▪編者 野藤妙・内島美奈子 ▪発行 西南学院大学博物館 ▪出版 花乱社

▶イベント情報

第21回 特別展関連公開講演会

日時 2017(平成29)年7月1日(土) 14:00~16:00

会場 西南学院大学博物館2階講堂

参加料 無料 ※申込不要

講演

「熊本藩軍功意識と創造された天草四郎像」

安髙 啓明氏(熊本大学大学院人文社会科学研究部准教授)

「島原・天草一揆後の復興と移住政策」

南浦 利早氏(南島原市教育委員会文化財課文化財調査員)

▶サテライト展示

特別展関連パネル展示

日時 2017(平成29)年6月15日(木)~6月30日(金)

会場 西南学院大学2号館1階学生ホール

▶プレゼント企画

会期中、アンケートにお答えいただいた方に博物館オリジナルグッズをプレゼントいたします。 ※数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。

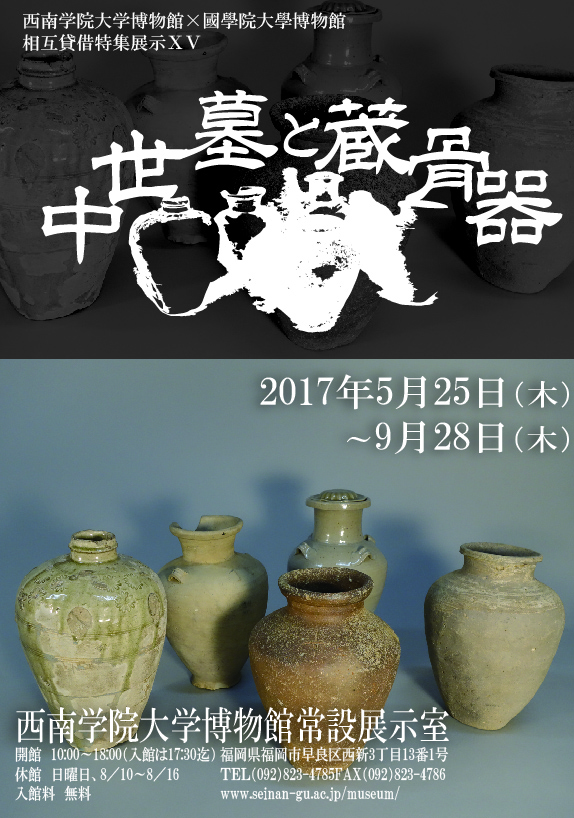

会 場:西南学院大学博物館1階常設展示室

会 期:2017年5月25日(木)~9月28日(木)

入館料:無料

中世には、土壙墓・集石墓・塚墓や、これに石塔を伴う事例など、多様な墓が造営された。國學院大學が実習調査を実施した東京都三宅島の物見処遺跡でも、経石を伴う塚墓状の遺構が複数確認されている。なお、13世紀以降になると、僧侶や 武家に火葬が普及し、陶磁器や銅製・石製・木製の蔵骨器を納めた墓が広く見られるようになった。とくに武家の墓では、舶載磁器や古瀬戸の梅瓶・四耳壺を用いた蔵骨器が多用されている。

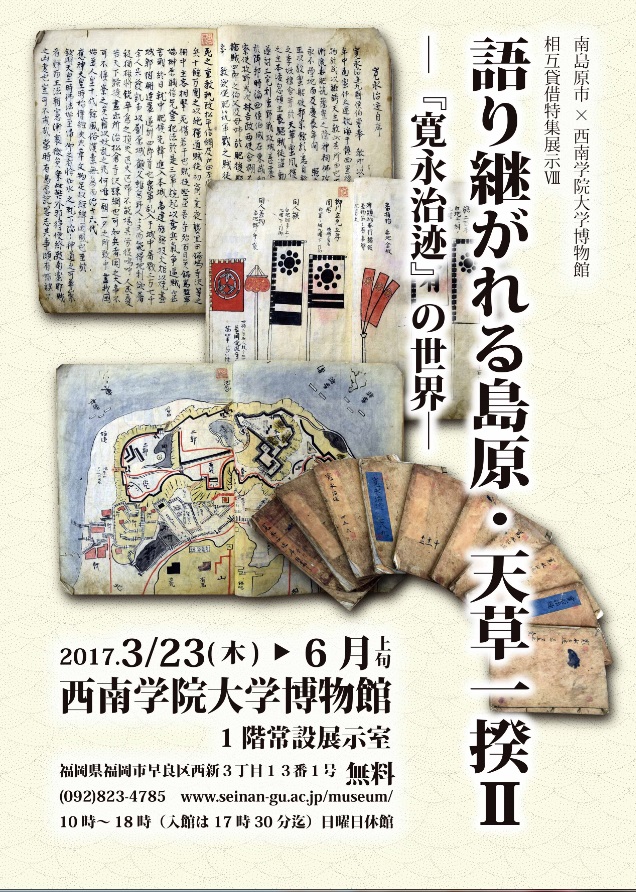

会 場:西南学院大学博物館1階常設展示室

会 期:2017年3月23日(木)~6月上旬

入場料:無料

本展覧会は「語り継がれる島原・天草一揆」シリーズの第二弾であり、一揆の際の熊本藩に関する記録や書状を多数引用した本資料からは熊本藩の動きがうかがえます。一揆から90年後、後世の人々が 語る本資料を通して天草・島原一揆を知ることができます。 前回に引き続き、一揆後に作成された記録や物語から、島原・天草一揆がどのように伝わっていったのか紹介していきます。

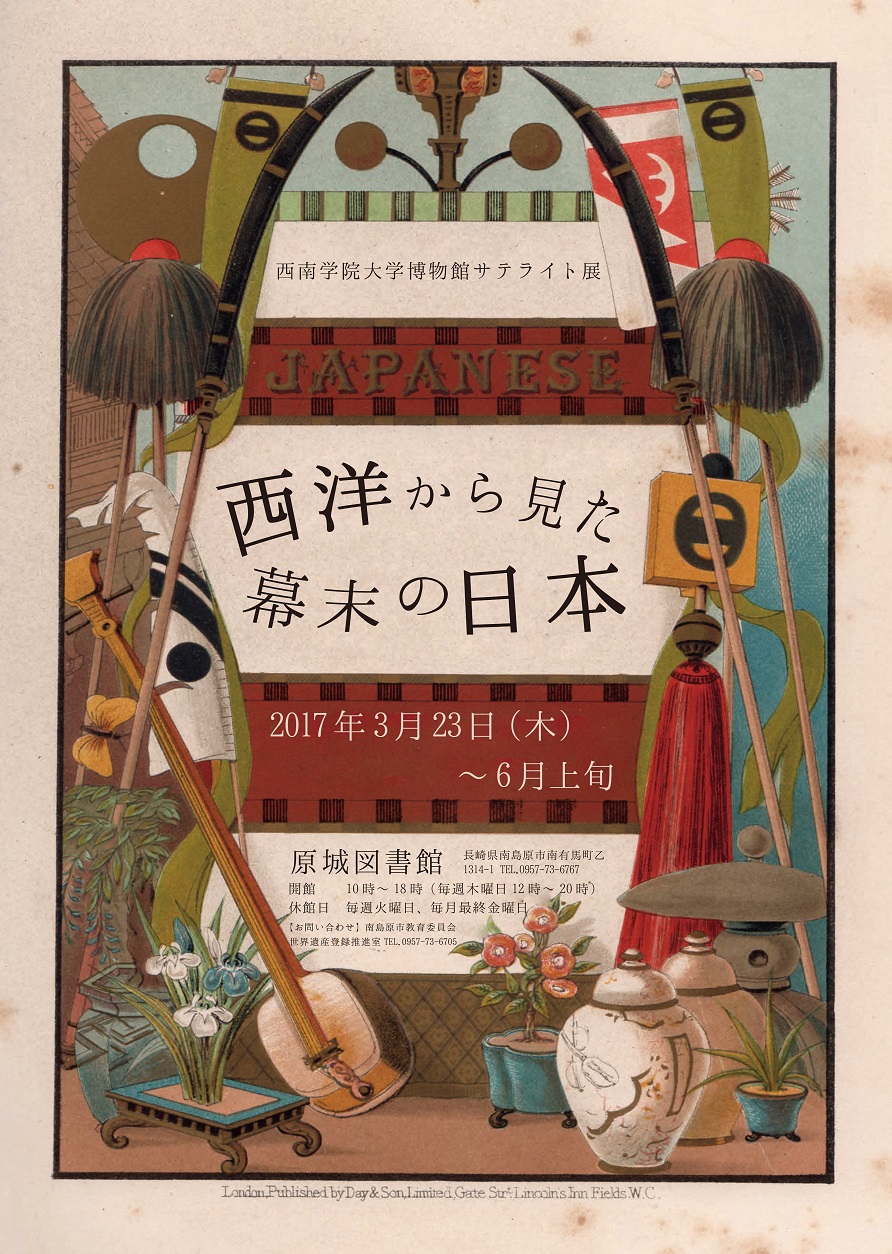

会 場:南島原市原城図書館

会 期:2017年3月23日(木)~6月上旬

入館料:無料

「開国」により様々な国の人々が日本を訪れることが可能となると、来日した外国人が書物や新聞で日本を取り上げる機会も増え、西洋における日本イメージの定着につながった。 本展覧会では、幕末に来日したイギリス人J. M. W. シルバー(Jacob Mortimer Wier Silver)の著書に注目し、彼が切り取った日本の文化を紹介する。

会 場:國學院大學博物館(東京都)

会 期:2017年3月2日(木)~7月1日(土)

入館料:無料

ヘブライ語で「教え」を意味するトーラー(Torah)は、ユダヤ教の聖典であり、全ユダヤ人の生活の基本原理である。トーラーには高価な装飾品が付され、その数々はユダヤの美術工芸品(JUDAICA)とも呼ばれた。 世界各地に移住したユダヤの人々は、地域性を有した装飾を生み出している。本展示では、トーラーとその装飾の一部をご紹介する。

会 場:南島原市原城図書館(長崎県南島原市有馬町乙1314-1)

会 期:2017年2月15日(水)~3月20日(月)

入場料:無料

開館時間:午前10時~午後6時(毎週木曜日:午後12時~午後8時)

閉館日:毎週火曜日・毎月最終金曜日

本展覧会は「原城落城のとき」を新たな時代の幕開けと位置づけ島原・天草一揆を中心に、その後の幕府の禁教政策の展開と禁教下にあって信仰を維持し続けた潜伏キリシタンの世界を多数の南島原市初公開資料とともに紹介します。 一揆で戦った人々の想いと息遣い、そして後世へ残した衝撃をぜひご体感ください。

▶イベント情報

特別展関連公開講演会

日 時:2017年2月18日(土) 14:00~16:00

会 場:西有家公民館(カムス)3階ホール(〒859-2212長崎県南島原市西有家町須川493-3)

題 目:島原・天草一揆と「天下泰平」

講 師:稲葉 継陽氏(熊本大学文学部付属永青文庫研究センター長)

聴講料:無料

申込み:事前申し込み要(当日参加も可能)

【講演会申し込み・お問い合わせ】 南島原市教育委員会世界遺産登録推進室 TEL.0957-73-6705

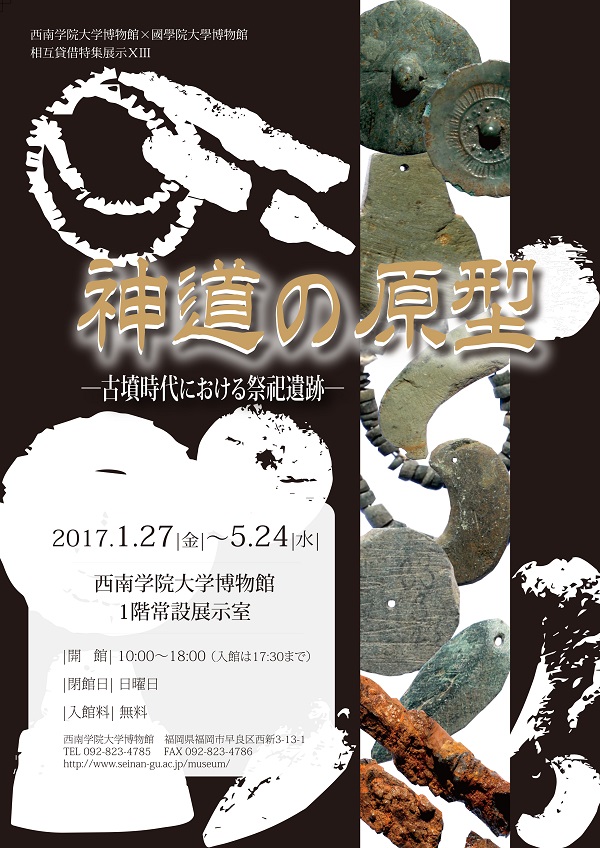

会 場:西南学院大学博物館1階常設展示室

会 期:2017年1月27日(金)~5月24日(水)

入館料:無料

古墳時代になると、それまで列島各地に割拠していた諸集団がヤマトの王権・大王のもとに統合され「国家」の原型が出現しました。このような列島内の広域な社会統合と表裏一体の現象として、 日本の固有宗教「神道」の原型も明確となっていきました。古墳に副葬された鏡・鉄製品・装身具などと、祭祀遺跡に奉献された幣帛類の品目が概ね共通している事実は、祖霊祭祀と神祇信仰が併行して整えられた過程を示すものと考えられます。

会 場:西南学院大学博物館1階廊下、2階講堂

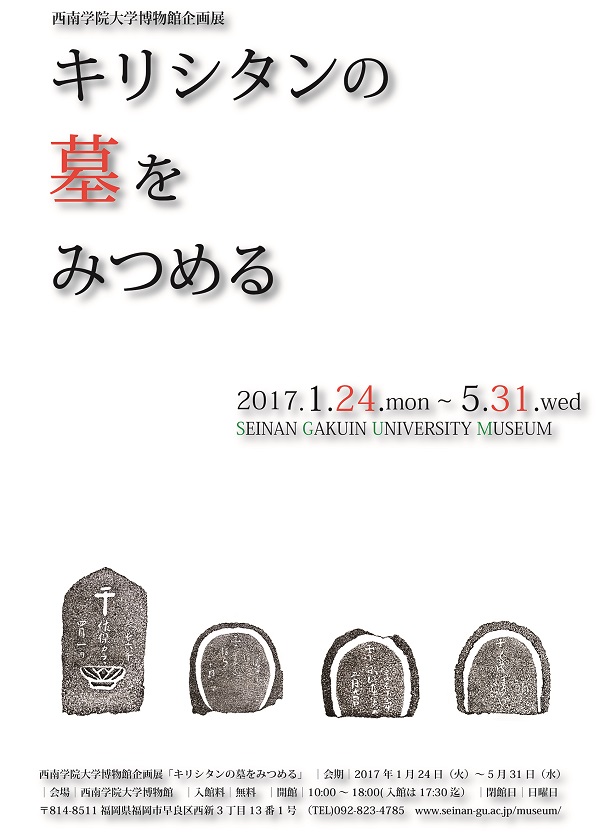

会 期:2017年1月24日(月)~5月31日(水)

入館料:無料

本展覧会では、幕府による取り締まりが本格化する前に生み出された、16世紀末~17世紀初頭のキリシタンの墓について考古学の観点から取り上げます。 当時のキリシタンたちがどのようにキリスト教を受け入れ、どのように墓の形態が変化していったのか、現在判明している調査事例などをもとにパネルで紹介しています。

会 場:西南学院大学博物館1階特別展室、2階講堂

会 期:2016年11月15日(火)~2017年1月22日(日)

休 館:日曜日(1月22日を除く)、12月28日~1月5日

入館料:無料

共 催:西南学院大学博物館、福岡市博物館

*福岡市博物館との合同開催*

会 場:福岡市博物館企画展示室4

開館時間:9:30~17:30(入館は17:00まで)

休 館:月曜日、12月28日~1月4日

観覧料:一般200円、高大生150円、中学生以下無料

本展覧会では、福岡藩の海防に注目し、江戸時代の対外交渉における活躍を概観します。

さらに、警備という役割のなかで福岡藩が触れた異国文化や長崎への遊学についても紹介します。

本展覧会は福岡市博物館との合同開催になります。西南学院大学博物館と福岡市博物館の2つの会場で展示いたします。どうぞ併せてご覧ください。

【表記の誤りについて】

特別展「異国と福岡―江戸時代における長崎警備と対外交流―」のポスターおよびリーフレットにおいて「主催 西南学院大学博物館」と表記していますが、正しくは「共催 西南学院大学博物館、福岡市博物館」となります。

ご迷惑をおかけいたしましたことを謹んでお詫び申し上げます。

会場:西南学院大学博物館

【第1章 キリスト教の伝来と禁教政策】

〈主な展示資料〉

フランシスコ・ザビエル像(西南学院大学博物館所蔵)

ルドヴィコ・ジョルジオ作「中国図」(福岡市博物館所蔵)

【第2章 福岡藩と海防】

〈主な展示資料〉

阿蘭陀国使節長崎入船黒田鍋島陣営図(西南学院大学博物館所蔵)

黒田家軍船之図(福岡市博物館所蔵)

会場:福岡市博物館

【第3章 幕末の福岡藩と開国】

〈主な展示資料〉

プチャーチン会談の図(西南学院大学博物館所蔵)

嘉永六年ロシア軍艦図(福岡市博物館所蔵)

【第4章 福岡藩と異文化交流】

〈主な展示資料〉

出島図(西南学院大学博物館所蔵)

長崎青貝細工花鳥文八角卓(福岡市博物館所蔵)

▶展覧会図録

西南学院大学博物館研究叢書 『異国と福岡:江戸時代における長崎警備と対外交流』 ▪本体1000円+税 ▪ISBN978-4-905327-62-2 C0070 ▪B5判変型/72頁 /小口折並製本/オールカラー図録 ▪監修 宮崎克則 ▪編者 野藤妙 ▪発行 西南学院大学博物館 ▪出版 花乱社▶ミュージアム・トーク

日時 2016(平成28)年11月26日(土) 13:00~14:30

集合 西南学院大学博物館2階

内容 西南学院大学博物館でミュージアムトーク・展覧会見学の後、福岡市博物館へ移動し、再びミュージアム・トークを行います。

参加料 一般200円 高大生150円 中学生以下 無料(福岡市博物館観覧料) ※事前予約不要。

▶第20回 特別展関連公開講演会

日時 2016(平成28)年12月3日(土) 14:00~15:30

会場 西南学院大学博物館2階

講師 宮崎 克則氏(西南学院大学博物館館長)

髙山 英朗氏(福岡市博物館学芸員)

参加料 無料 ※事前予約不要。

会 場:西南学院大学博物館1階常設展示室

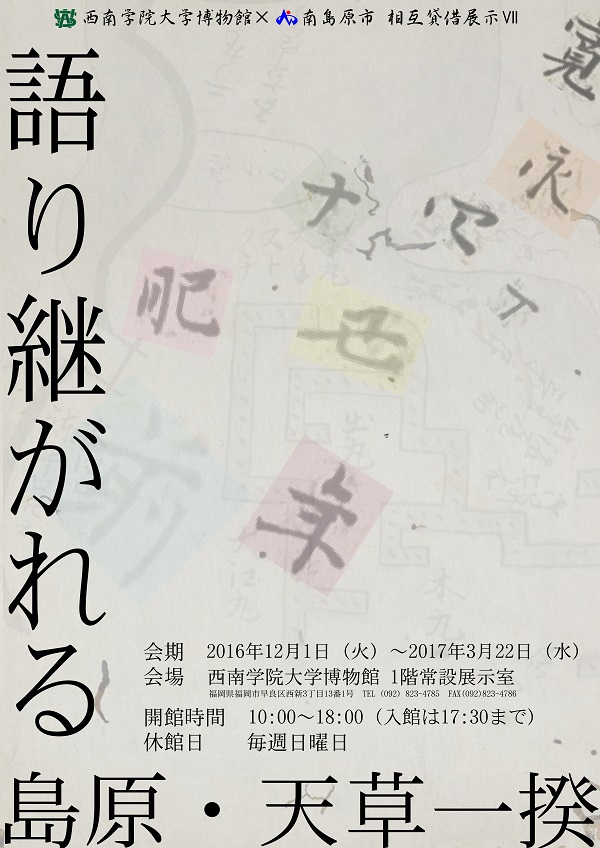

会 期:2016年12月1日(火)~2017年3月22日(水)

入館料:無料

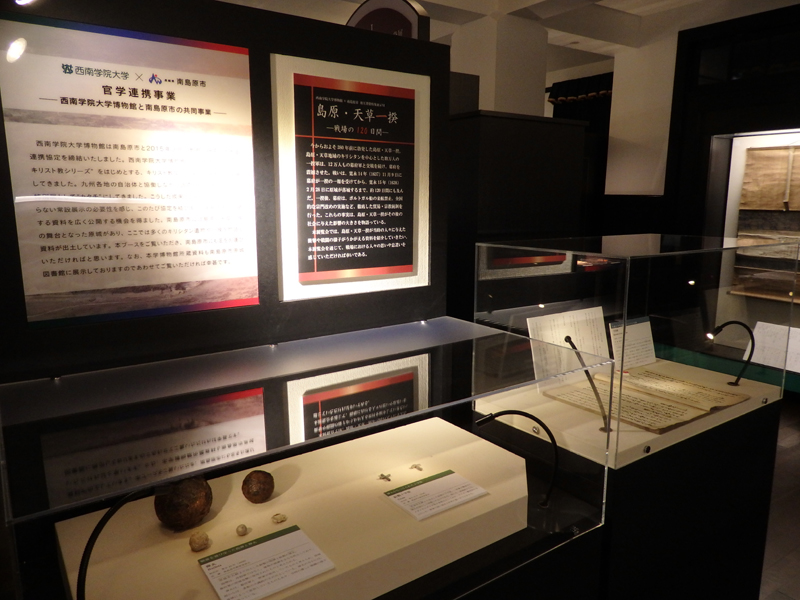

現在、島原・天草一揆の最終舞台となった原城は、世界遺産登録候補「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成遺産のひとつとなっています。 このことは、島原・天草一揆の記憶が今後、世界に向けて語り継がれていくことを物語っています。 本展覧会「語り継がれる島原・天草一揆」では、一揆後に作成された記録や物語から、島原・天草一揆がどのように伝わっていったのかを紹介していきます。

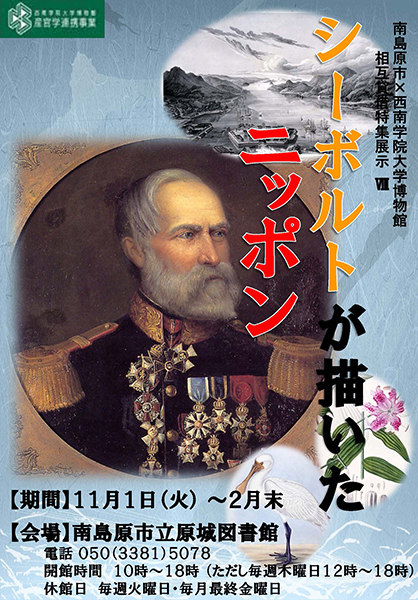

会 場:南島原市原城図書館(長崎県)

会 期:2016年11月1日(火)~2017年2月末

入館料:無料

1796年、ドイツの医者の名家に生まれたシーボルトは、1823年、出島のオランダ商館医師として来日し、併せて日本の「総合的科学的」研究を行いました。彼の研究の成果の一つが『NIPPON』です。 そこには、当時の日本人の姿や風習が多くの挿絵で描かれています。

会 場:國學院大學博物館(東京都)

会 期:2016年11月13日(日)~2017年3月1日(水)

入館料:無料

本展覧会では、キリスト教信仰の特色ともいえるイコンを概観し、その他の祈りの道具もご紹介する。 「祈り」とその道具を通して、キリスト教についての理解を深めていただければ幸いである。

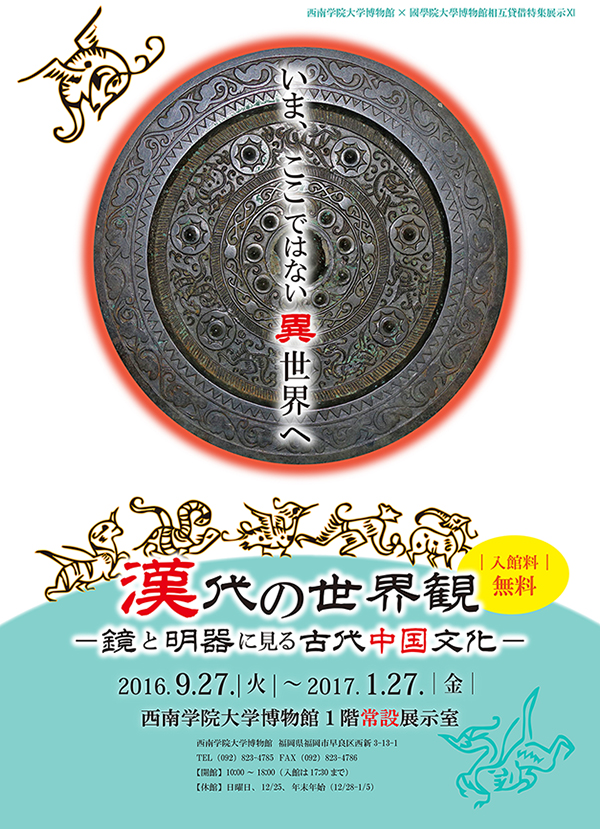

会 場:西南学院大学博物館1階常設展示室

会 期:2016年9月27日(火)~2017年1月27日(金)

入館料:無料

古代の人々は、私たち以上に「異世界」を身近に感じていました。 今回展示するのは、中国漢代の鏡と明器です。鏡に描かれた文様は、当時の世界観を反映したもので、死者のために作られたミニチュア-明器-には、死後の生活に対する想像力を見出すことができます。

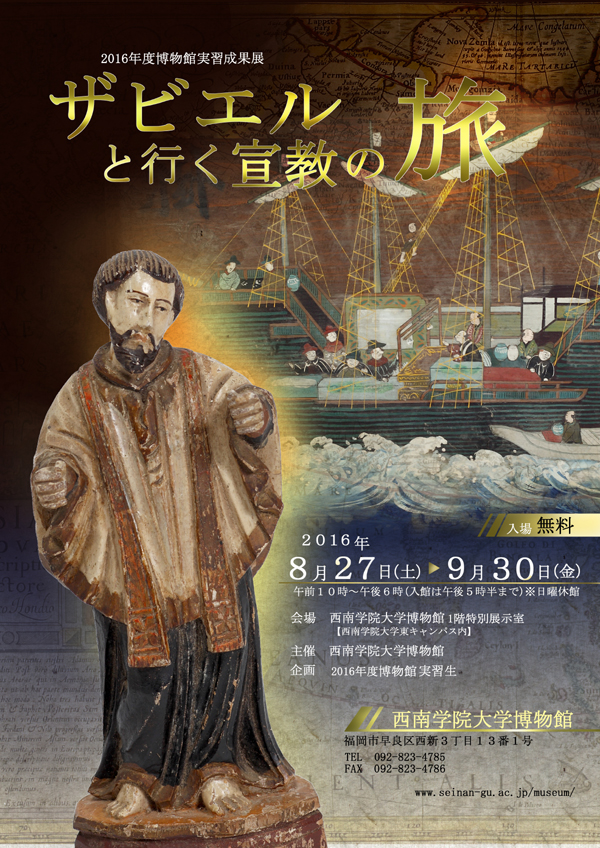

会 場:西南学院大学博物館1階特別展示室

>会 期:2016年8月27日(土)~9月30日(金)

入館料:無料

西南学院大学の学芸員課程履修の実習生が企画、設営を行いました。 本展覧会オリジナルキャラクターであるザビエルくんと一緒にフランシスコ・ザビエル宣教の旅に出ましょう。

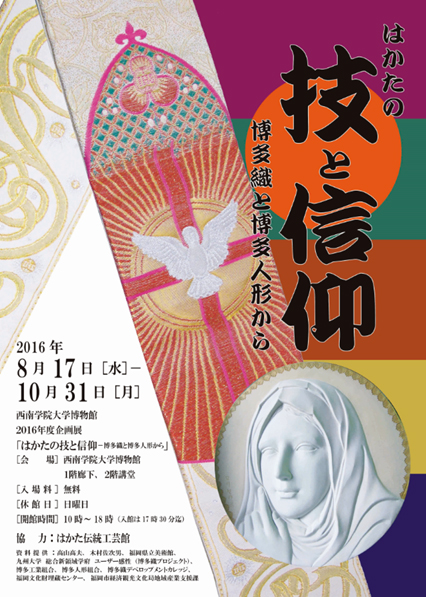

会 場:西南学院大学博物館1階廊下、2階講堂

会 期:2016年8月17日(水)~11月3日(木) ※会期を延長しました。

入館料:無料

本展示では、「信仰」に焦点を当てて、長い年月のなかで築き上げられた「技」により制作された博多織と博多人形をご紹介します。伝統工芸品のなかに取り入れられたさまざまな「信仰」の展示を通して、 「信仰」が私たちの生活に浸透していることや、制作に込められた思いを感じられる展示となっております。

▶ワークショップ「博多織で博多おきあげをつくろう」

日時 2016年10月8日(土)14~16時 場所 西南コミュニティセンター1階多目的室1 定員 15名(小学生以上) 参加費 無料会 場:西南学院大学博物館1階常設展示室

会 期:2016年8月17日(水)~11月30日(水) ※会期を延長しました。

入館料:無料

本展示では約120日間続いた島原・天草一揆が当時の人々に与えた衝撃や戦闘の様子がうかがえる資料の紹介とともに、戦場における人々の思いや息遣いを感じていただければ幸いです。

会 場:國學院大學博物館(東京都)

会 期:2016年7月25日(月)~11月3日(木)

入館料:無料

キリスト教の伝播を防止するために作られた人工の島である出島は、「鎖国」時代において、ヨーロッパでは日本を象徴するもののひとつとして、 また日本においては異国文化を象徴するもののひとつとして描かれました。 本企画展では、さまざまな時期にヨーロッパで出版された出島の図と、そこで生活するオランダ商館員を描いた絵巻を紹介します。

会 場:南島原市原城図書館(長崎県)

会 期:2016年7月11日(月)~10月

入館料:無料

江戸時代、ヨーロッパのなかでは、オランダのみが日本への来航(らいこう)を許されましたので、日本に関する情報はオランダ商館員を通じて持ち帰られました。 彼らが興味を持ったことのひとつに、日本人が生まれてから死ぬまでの通過儀礼があります。 本展示では、江戸時代にヨーロッパに持ち帰られた「日本人の一生」を紹介します。

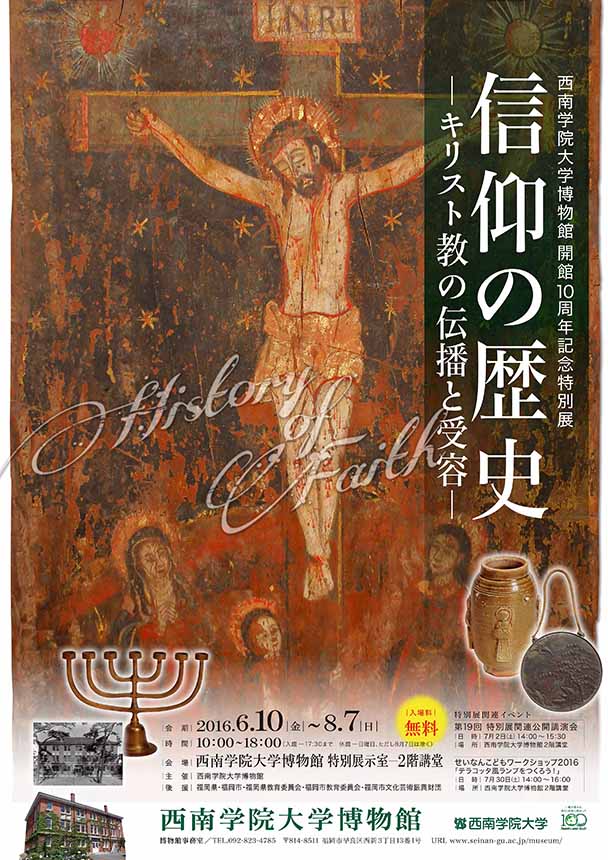

会 場:西南学院大学博物館1階特別展室、2階講堂

会 期:2016年6月10日(金)~8月7日(日)

入館料:無料

2016年に開館10周年を迎えた西南学院大学博物館が、これまでの10年で収集したキリスト教文化に関する数々の資料を、初めてのコレクション展として公開します。

▶展覧会図録

西南学院大学博物館研究叢書 『信仰の歴史:キリスト教の伝播と受容』 ▪本体1000円+税 ▪ISBN978-4-905327-58-5 C0070 ▪B5判変型/56頁 /小口折並製本/オールカラー図録 ▪監修 宮崎克則 ▪編者 内島美奈子 ▪発行 西南学院大学博物館 ▪出版 花乱社

▶講演会

第19回特別展関連公開講演会

日時 2016(平成28)年7月2日(土) 14:00~15:30

場所 西南学院大学博物館2階講堂

講師 吉田 稔氏(株式会社 一粒社ヴォーリズ建築事務所 執行役員)

演目 「西南学院旧本館・講堂の改修について」

※事前予約不要。入場料無料。

会 場:西南学院大学博物館1階常設展示室

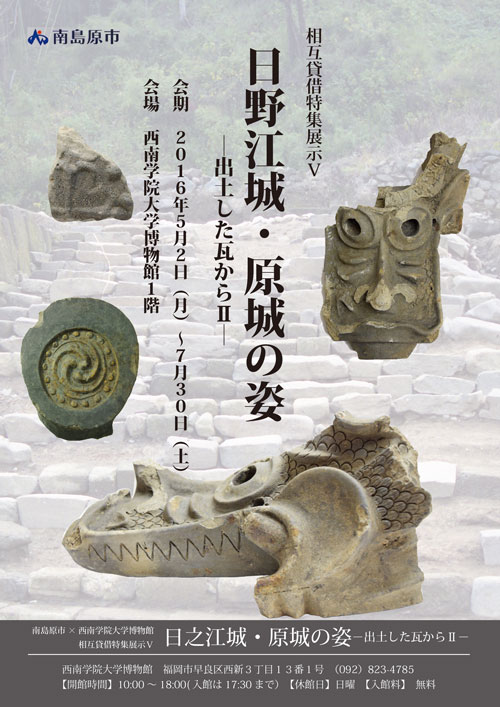

会 期:2016年5月2日(月)~7月30日(土)

入館料:無料

本シリーズでは、戦国時代の有馬の様子や、キリスト教の布教と弾圧など、南島原市の歴史を象徴する二つの城である日野江城と原城から出土した瓦を展示します。 今回はそのような発掘資料の中でも、他の地域での出土例が少ない、特徴的な瓦を紹介しています。 展示ラインナップ(南島原市所蔵) ①金箔瓦(複製) ②花十字紋瓦 ③飾り瓦

会 場:國學院大學博物館(東京都)

会 期:2016年4月24日(日)~7月23日(土)

入館料:無料

キリスト教世界で祈りを捧げるために製作された板絵をICON(イコン)と呼びます。神の姿が刻印されていると考えられたイコンは、崇敬の対象でした。 キリスト教が各地に伝搬していく過程で、地域ごとに特色あるイコンが製作されました。 本展示では、当館が所蔵する様々な地域のイコンをみることで 普及の様子と地域ごとの違いを紹介いたします

会 場:西南学院大学博物館1階常設展示室

会 期:2016年5月26日(木)~9月27日(火)

入館料:無料

日本独自の山岳宗教である修験道に焦点を当てています。古来、水源やランドマークとしての山に対する信仰は、山麓信仰に止まっていましたが、8世紀頃から山頂祭祀が認められ、10世紀<になると、峰々を巡る山岳練行が各地の霊山で始まり、11世紀ごろに修験道の独自性が確立します。 本展示では奈良県金峯山や福岡の山岳宗教と所縁の深い脊振山の経塚の出土遺物を紹介しております。

会 場:南島原市原城図書館(長崎県)

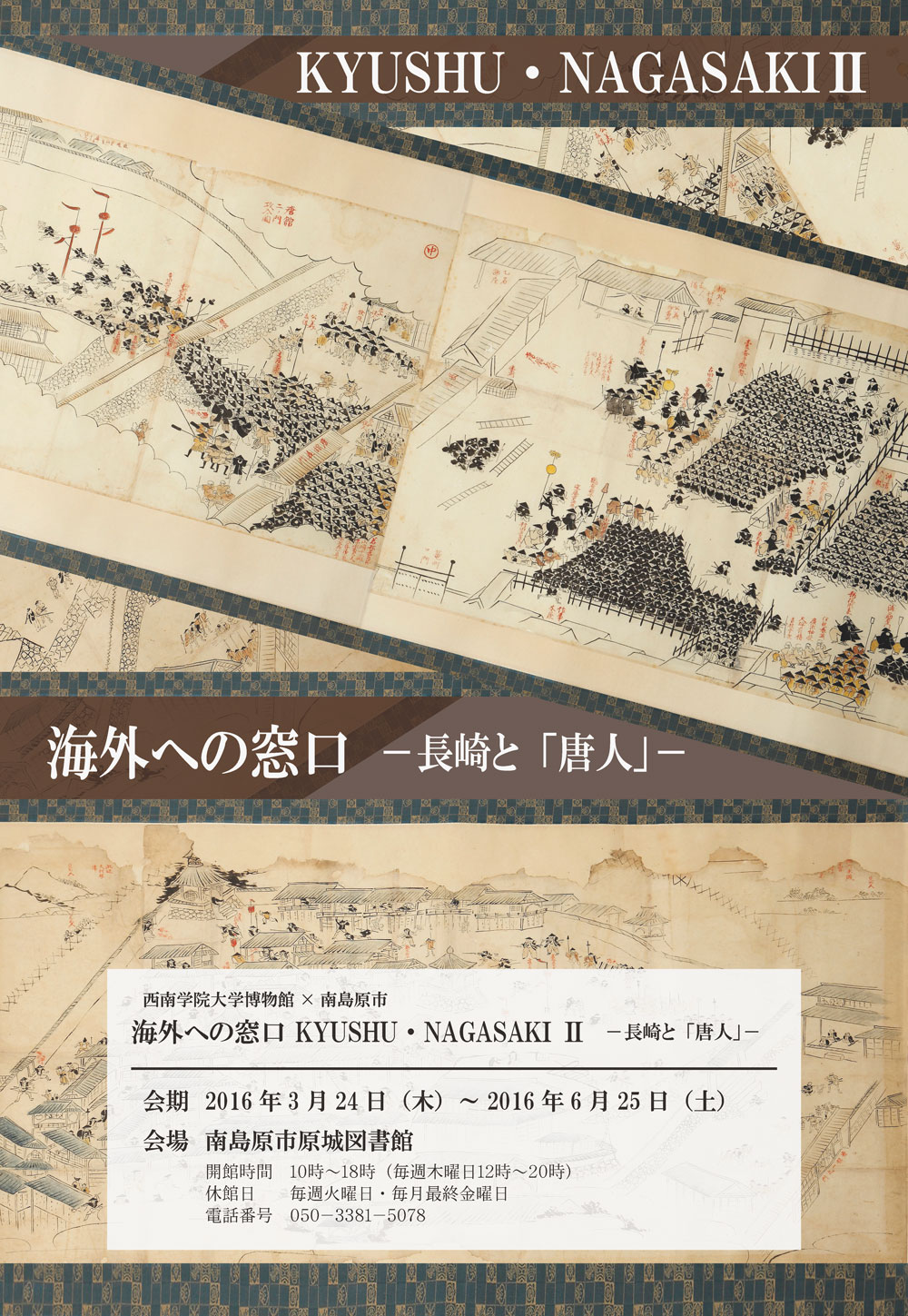

会 期:2016年3月25日(金)~6月25日(土)※7月9日まで会期延長

協 力:(株)ツカサ創研・(株)インテックス

入館料:無料

本展では、「海外への窓口 KYUSHU・NAGASAKI」シリーズの第2弾として、江戸時代に来日した中国の人々や、日本で紹介された中国文化について注目します

会 場:天草キリシタン館(熊本県)

会 期:2016年3月25日(金)~7月10日(日)

協 力:(株)ツカサ創研・(株)インテックス

入館料:無料

ハヌキヤ・ランプとはハヌカという祝祭に用いられる祭具のことです。 ユダヤ教には月々にさまざまな祝祭があり、ハヌカはその代表的なもののひとつです。 ハヌカは、紀元前165年におこった戦争に勝利し、神殿の奪還・奉納を祝い記念する祭りです。 その祭りで用いられるハヌキヤ・ランプは、美術工芸品と称されるユダヤの祭具のなかでも、 多様なデザイン性をもち、美しく祈りの空間を灯すものです。

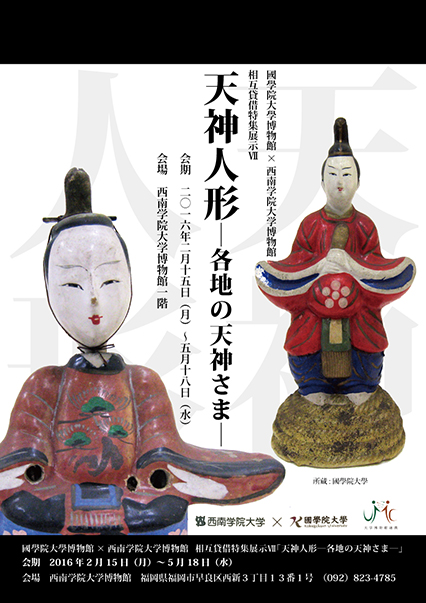

会 場:西南学院大学博物館1階廊下

会 期:2016年2月15日(月)~5月25日(水)

入館料:無料

菅原道真公は「天神さま」とも称され、学問の神様として親しまれています。 天神さまの姿は絵の描かれるとともに、全国各地で民具として天神人形が作られ、姿・材質も様々です。 そのような天神人形を神道史学者の宮地直一氏旧蔵資料の中から紹介しています。

▶ミュージアムトーク「天神人形―各地の天神さま―」

講師 大東敬明(國學院大學研究推進開発機構准教授) 日時 2016年5月25日(水)15:30~16:30 会場 西南学院大学博物館2階講堂 聴講料 無料(事前申し込み不要)会 場:西南学院大学博物館1階常設展示室

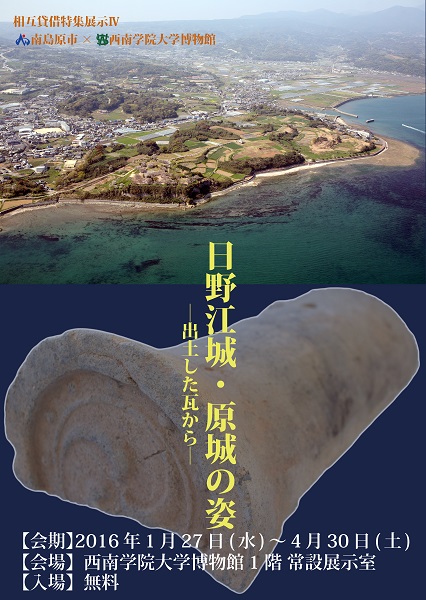

会 期:2016年1月27日(水)~4月30日(土)

入館料:無料

戦国時代の有馬の様子や、キリスト教の布教と弾圧など、南島原市の歴史を象徴する二つの城である日野江城と原城から出土した瓦を展示しております。 鳥衾瓦、軒丸瓦、軒平瓦などといった様々な瓦が出土しており、江戸時代に廃城となった両城の建物や建築技術などを垣間見ることができます。 展示ラインナップ ①日野江城跡出土瓦(所蔵:南島原市) ②原城跡出土瓦(所蔵;南島原市) ③肥前島原記(所蔵:西南学院大学博物館)

会 場:國學院大學博物館(東京都)

会 期:2016年1月8日(金)~4月23日(土)

入館料:無料

國學院大學博物館で、当館所蔵の出島図や紅毛人プラークといった異国情緒あふれる資料を展示しております。近世日本に滞在を許可された阿蘭陀人は日本人をどのように捉えたのか、開国以後の日本人にいかなる対外的認識が芽生えたのかご紹介します。

▶ギャラリートーク

講師 安高啓明(熊本大学文学部准教授)

日時 2016年4月23日(月)14:00~14:30

会 場:西南学院大学博物館1階廊下、2階講堂

会 期:2015年12月15日(火)~2016年5月31日(火)

入館料:無料

本企画展では、これまで4度開催された「古写真シリーズ」に、福岡の古地図をあわせて展示。 本学と地域の歴史をぜひ体感してください。

会 場:西南学院大学博物館1階常設展示室

会 期:2015年11月18日(水)~2016年2月15日(月)

入館料:無料

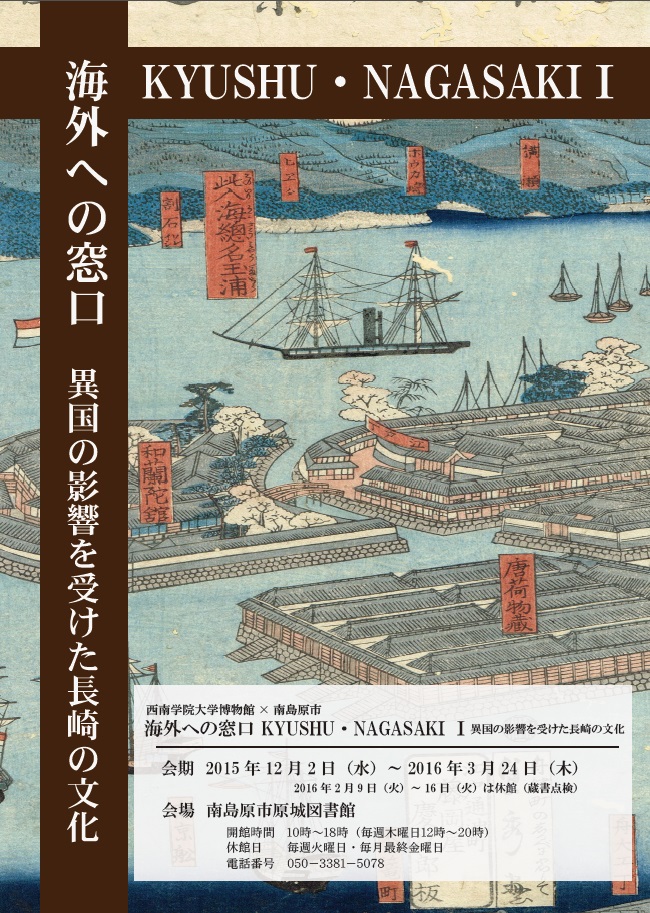

会 場:南島原市原城図書館(長崎県)

会 期:2015年12月2日(水)~2016年3月24日(木)

※2016年2月9日(火)~16日(水)は蔵書点検のため休館

協 力:(株)ツカサ創研・(株)インテックス

「鎖国」政策下、長崎はヨーロッパや中国に向けて開かれた唯一の場所となり、異国の珍しいものや新しい知識を求めて、多くの人が 長崎を訪れました。本展覧会では、異文化交流の中心地である長崎に焦点をあて、江戸時代に刊行された長崎に関する本を展示しています。

会 場:天草キリシタン館(熊本県)

会 期:2015年11月30日(月)~2016年3月24日(木)

協 力:(株)ツカサ創研・(株)インテックス

本展示では、シナゴーグやユダヤ人家庭の入り口に取り付けられる羊皮紙の巻物メズーザーを展示。 これは『申命記』の「あなたの家の戸口の柱にも戸にも書き記しなさい」に由来する習慣です。 皮紙を丸く巻くか折って小さい窓の開いた筒に入れて戸口に取り付け、ケースには全能者シャダイの文字や、その最初の文字がみられます。

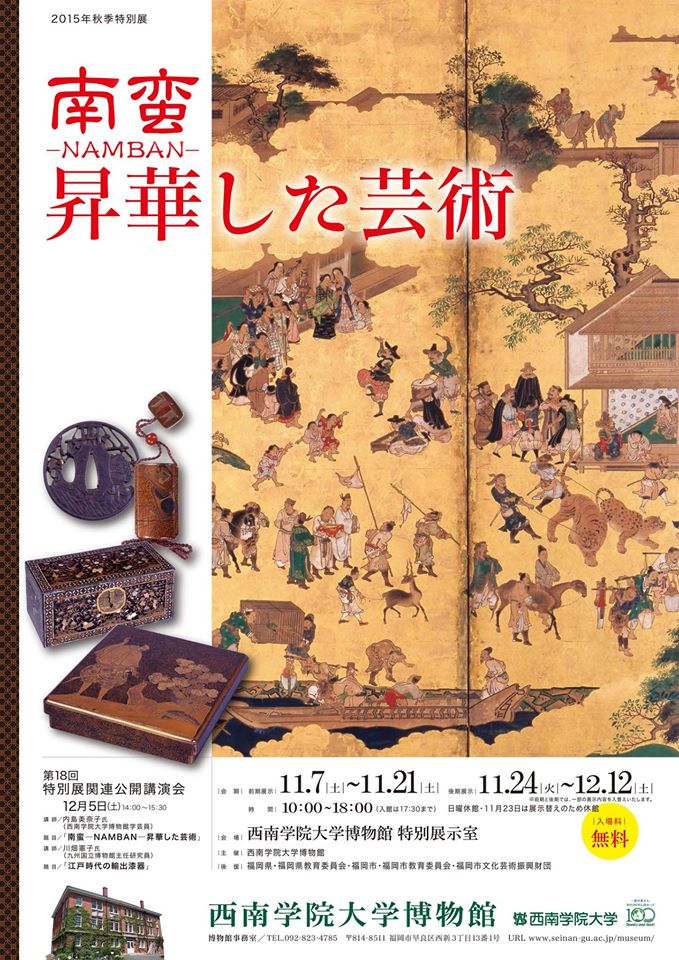

会 場:西南学院大学博物館1階特別展室・2階講堂

会 期:【前期】2015年11月7日(土)~11月21日(土) 【後期】2015年11月24日(火)~12月12日(土)

入館料:無料

16世紀後半、フランシスコ・ザビエルが日本に来航して以来、日本では西欧文化の影響を受けた南蛮文化が花開きました。 本展覧会では、このような南蛮文化を美術史的視点から紹介いたします。 また、今回は前期・後期で展示品の一部入れ替えを行います。 対象は大分県津久見市所蔵の漆工芸品です。安土桃山時代から江戸時代初期にかけて制作された貴重な資料ですので、皆様ぜひ前後期ともご来館ください。

▶特別展関連公開講演会

日時 2015(平成27)年12月5日(土) 14:00~15:30

場所 西南学院大学博物館2F

講師 内島美奈子(本学博物館学芸員)「南蛮―NAMBAN―昇華した芸術」

講師 川端憲子(九州国立博物館主任研究員)「江戸時代の輸出漆器」

▶展覧会図録(PDF)

『南蛮―NAMBAN―昇華した芸術』 ▪編者 内島美奈子 野藤妙 ▪発行 西南学院大学博物館 ▪印刷 株式会社インテックス福岡 ▪発行日 2015(平成27)年11月7日

会 場:西南学院大学博物館1階常設展示室

会 期:2015年10月9日(金)~2016年1月22日(金)

入館料:無料

西南学院大学博物館は、2015年3月より長崎県南島原市と協定を結んでいます。今回の展示は通算3度目となるサテライト展示です。 このたび設置した展示ブースでは日野江城・原城より出土した資料から、南島原における海外交流や、それに伴う異文化の受容・対立の歴史を紹介しています。 貴重な資料をぜひ当館にてご覧ください。

会 場:國學院大學博物館(東京都)

会 期:2015年9月5日(土)~12月25日(土)

入館料:無料

キリスト教が禁止された江戸時代では人々の宗教を調査する宗門改、人口調査である人別改を行っていました。 これらの記録である宗門人別改台帳には地域性があり、当時の地域社会の様子を垣間見える展示となっております。

▶ミュージアム・トーク

日時 2015年12月12日(土)

講師 安高 啓明(熊本大学文学部准教授)「絵踏と宗門改」

講師 野藤 妙(本学博物館学芸研究員) 「シーボルトがみた禁教政策」

会 場:西南学院大学博物館1階特別展示室

会 期:2015年8月29日(土)~9月18日(土)

入館料:無料

会 場:天草キリシタン館(熊本県)

会 期:2015年8月29日(土)~11月28日(土)

協 力:(株)ツカサ創研・(株)インテックス

キリスト教の母体であるユダヤ教には、聖書に由来する様々な儀式があります。 そのなかでも最も重要な儀式のひとつは、毎週巡ってくる聖なる安息日です。 安息日には、ユダヤ教の教会堂シナゴーグで祈りを捧げ、家庭で聖なる安息日を祝います。 その儀式の場で用いられる祭具は美しく飾られ、美術工芸品(JUDAICA)と称されています。 本展示では、安息日に使用される祭具を紹介し、その美しさを感じていただければと思います。

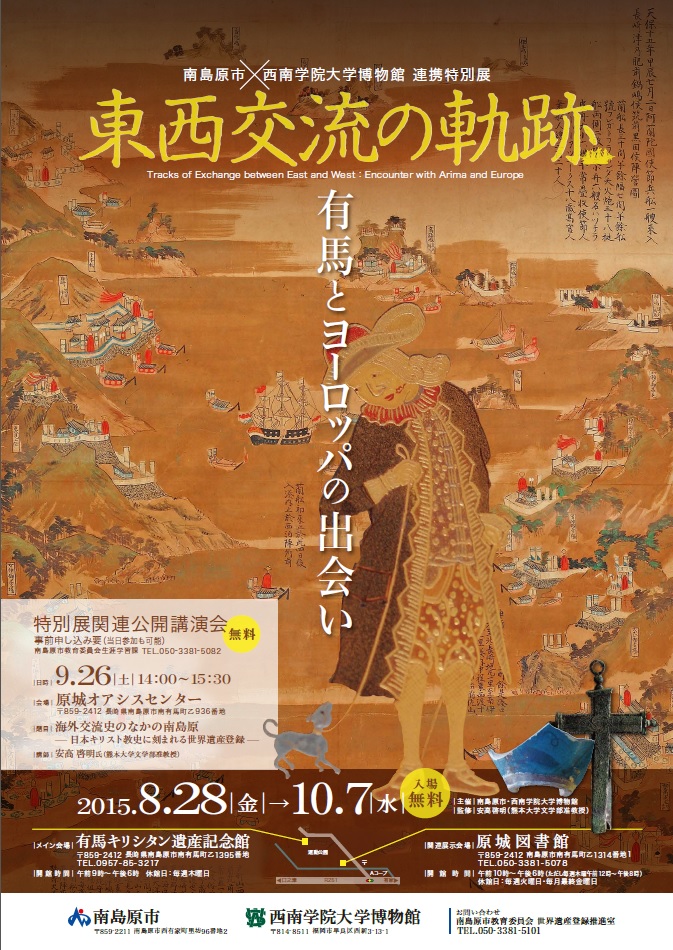

会 場:有馬キリシタン遺産記念館(メイン会場)・原城図書館(関連展示会場)

会 期:2015年8月28日(金)~10月7日(水)

入館料:無料

本展覧会では、南島原市所蔵の日野江城跡・原城跡関係資料とともに、西南学院大学博物館の所蔵する中世~近世におけるキリスト教関係資料や、 アジア・西欧と日本との交流を示す資料を展示いたします。資料を通して、日本と西欧世界との出会い・受容と対立・交流などの視点から南島原の歴史を眺め、 日野江城跡・原城とその周辺の時代を浮かび上がらせていきます。この機会にぜひ、ご覧ください。

▶特別展関連公開講演会

日時 2015(平成27)年9月26日(土)14:00~15:30

場所 原城オアシスセンター

入場料 無料(事前申し込み要、当日参加も可能)

講師 大石 一久氏(前長崎歴史文化博物館研究グループリーダー)

題目 異文化の記憶―海外交流史に見る南島原とキリシタン

※講師は安高啓明氏(熊本大学文学部准教授)から大石一久氏に変更となりました。 申し込み・問い合わせ 南島原市教育委員会生涯学習課 TEL:050-3381-5082

▶展覧会図録(PDF)

南島原市・西南学院大学博物館連携特別展 『東西交流の軌跡 ―有馬とヨーロッパの出会い―』 ▪監修 安髙啓明 ▪資料解説 内島美奈子 稲益あゆみ ▪発行 南島原市 西南学院大学博物館 ▪印刷 株式会社インテックス福岡 ▪発行日 2015(平成27)年8月28日

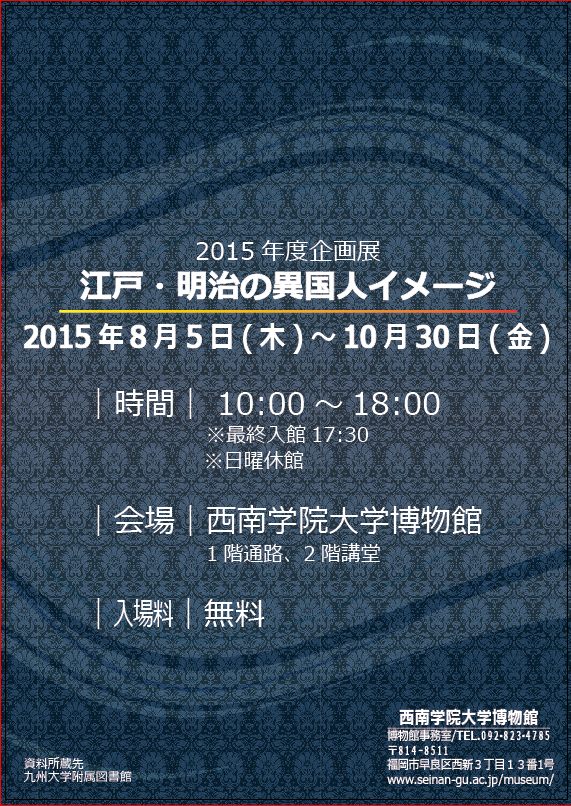

会 場:西南学院大学博物館1階廊下、2階講堂

会 期:2015年8月5日(木)~10月30日(金)

入館料:無料

本企画展では、西南学院大学博物館の所蔵する資料と九州大学附属図書館のパネル資料の展示により、鎖国政策下におかれた当時の日本が、 異国人をどのようにイメージしていたのか、その一側面をご紹介いたします。 各国の異国人を紹介する絵巻には、その国の紹介文が書かれており、翻刻文を読みながら、実際にどのような紹介がなされていたのかもご紹介しております。

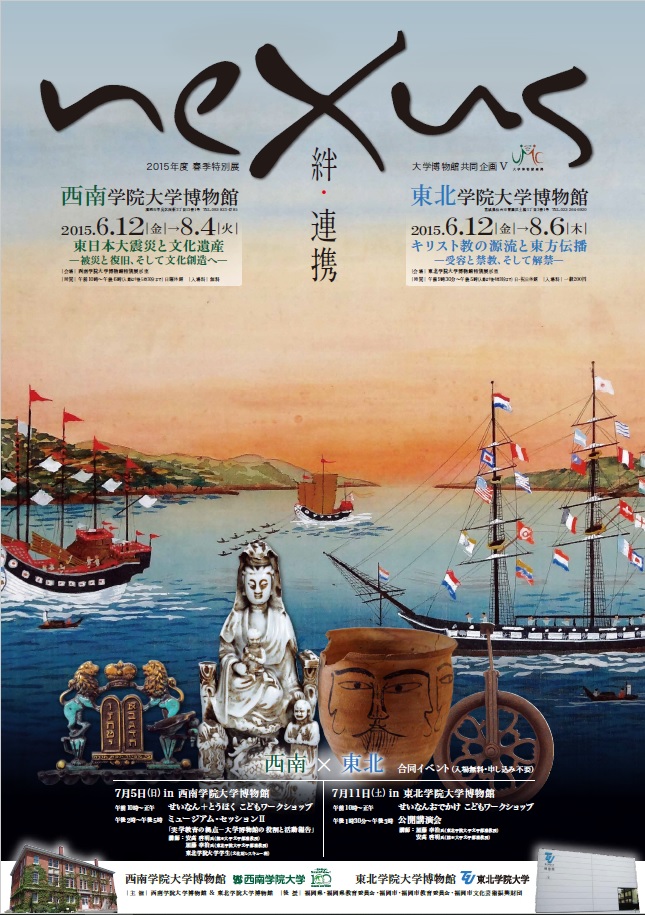

【西南会場】西南学院大学博物館1階特別展室・2階講堂

会 期:2015年6月12日(金)~8月4日(火)

入館料:無料

【東北会場】東北学院大学博物館

会 期:2015年6月12日(金)~8月6日(木)

入館料:200円

本展覧会は通算5度目の大学博物館共同企画シリーズとなります。 今回は、東北学院大学博物館と資料を交換展示、同時開催をしており、魔鏡をはじめとする当館の資料は東北学院大学博物館にて展示されています。 当館では、東日本大震災にて被災した文化財レスキューの活動成果をはじめ、伝統工芸である雄勝硯などスレート産業、東北学院大学内にある宣教師館「デフォレスト館」を中心に展示をしております。 さらに、東北学院大学博物館が所蔵する「墨書人面土器」や「おしらさま」など、貴重な資料がはるばる仙台からやってきました。

▶展覧会図録(PDF)

『Nexus』 ▪編集 内島美奈子 ▪協力 安髙啓明 ▪資料解説 加藤幸治 安高啓明 内島美奈子 ▪発行 西南学院大学博物館 ▪印刷 株式会社インテックス福岡 ▪発行日 2015(平成27)年6月12日

会 場:西南学院大学博物館1階

会 期:2015年4月25日(土)~11月7日(土)

入館料:無料

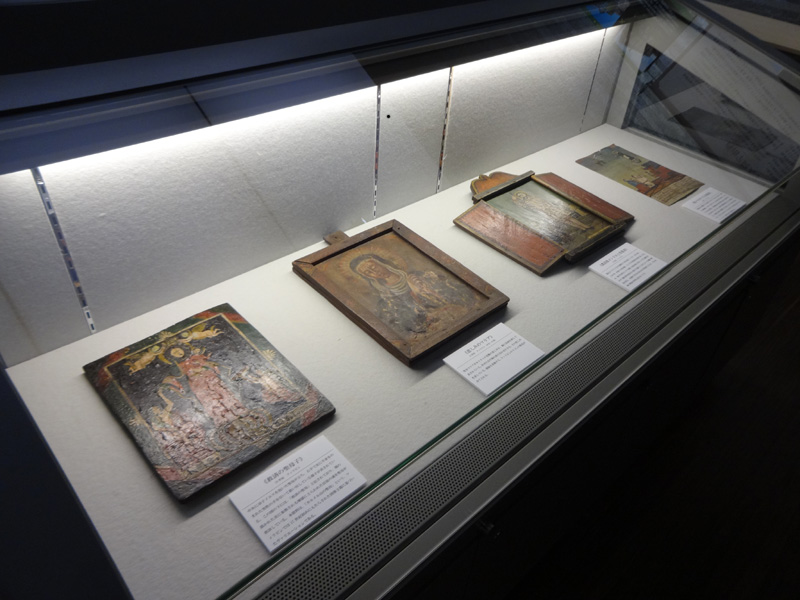

國學院大學博物館が所蔵する服部和彦氏寄贈コレクションの中でも特に希少な魔鏡5点を一同に会し、展示しております。鏡面から放たれる阿弥陀仏の幻想的な画像や名号は圧巻です。

会 場:西南学院大学博物館1階

会 期:2015年3月25日(水)~7月3日(金)

入館料:無料

会 場:西南学院大学博物館1階

会 期:2015年2月14日(土)~4月24日(金)

入館料:無料

会 場:西南学院大学博物館1階廊下、2階講堂

会 期:2015年1月24日(土)~5月29日(金)

入館料:無料

本企画展は、西南学院の旧本館(現大学博物館)を中心に、創建当初および戦時下の姿を記録写真で追うものである。

会 場:西南学院大学博物館1階特別展示室

会 期:2014年11月7日(金)~2015年1月17日(土)

入館料:無料

ジュダイカとは、ユダヤ教の祭具等を含む文物一般のことです。ユダヤ教を信仰するひとびとにとって、祭祀と生活は密接な関係があり、多くのジュダイカが生まれました。

キリスト教の源流であるユダヤ教には長い歴史があります。その歴史のなかで、かつて祖国を失い、世界中に離散したユダヤのひとびとは、信仰を拠りどころに文化を創出し、さらにはアイデンティティを保ってきました。

そのことは、地域や時代によって、それぞれの特色を持つ、多様な“かたち”を生み出しました。

▶特別展関連公開講演会

日時 2014(平成26)年12月6日(土) 14:00~16:00

場所 西南学院大学博物館2階講堂

講師 内島 美奈子(本学博物館学芸研究員)「ジュダイカ・コレクションⅢ 祈りの継承-ユダヤの信仰と美術」

講師 小林 洋一(本学名誉教授)「ヘブライ語聖書「詩編」にみる信仰と祈り」

▶展覧会図録(PDF)

『祈りの継承-ユダヤの信仰と美術―』 ▪協力 関谷定夫 ▪編者 安髙啓明 内島美奈子 ▪発行 西南学院大学博物館 ▪印刷 株式会社インテックス福岡 ▪発行日 2014(平成26)年11月7日

会 場:西南学院大学博物館1階廊下、2階講堂

会 期:2014年9月3日(水)~10月30日(木)

入館料:無料

ドイツ人医師のフィリップ=フランツ=フォン=シーボルト(1796-1866)は、長崎出島の商館医員に任命され、1823(文政6)年に来日しました。

彼は日本の総合的科学的調査も行い、その調査・研究の成果は主著『NIPPON』で紹介されることになります。

『NIPPON』には、日本の宗教として見なされた神道・仏教・儒教についての言及があります。

キリスト教国から来たシーボルトは、禁教政策を採っていた日本の宗教について、どのような印象を抱き、記録したのでしょうか。

本企画展では、『NIPPON』における宗教に関する記述・挿絵をもとに、シーボルトのみた日本宗教のすがたを明らかにしていきます。

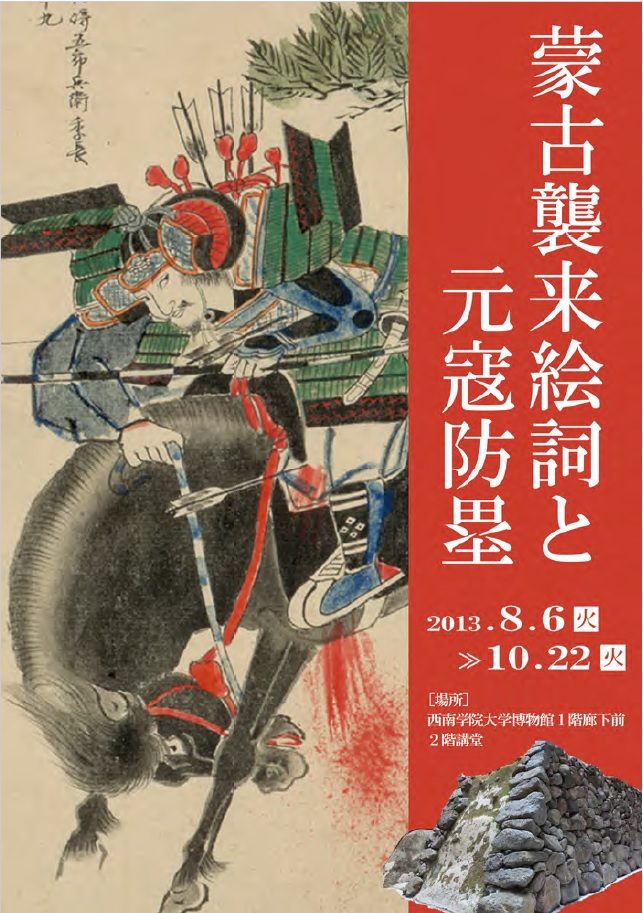

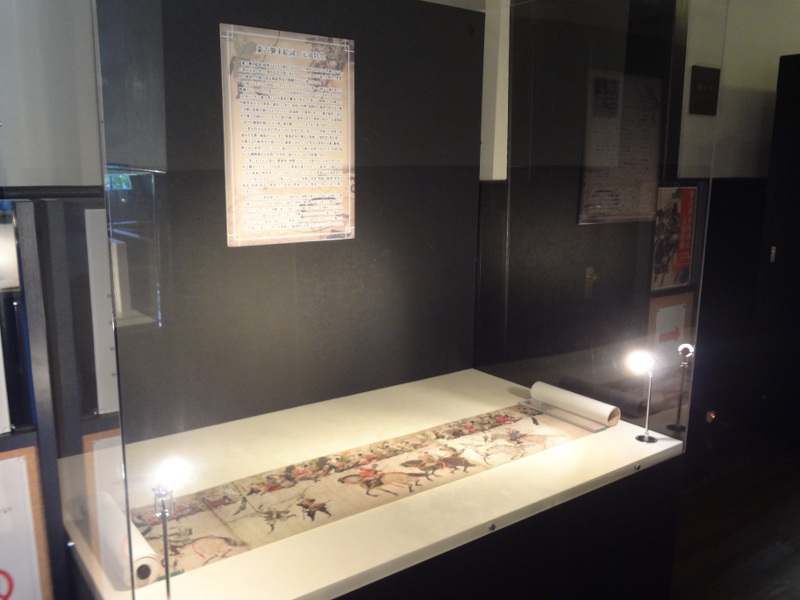

「島原・天草一揆の実像と記録」

会 場:南島原市原城図書館(長崎県)

会 期:2014年8月6日(水)~11月27日(木)

協 力:(株)ツカサ創研・(株)インテックス

産官学連携事業として、天草キリシタン館に続き、南島原市原城図書館に展示ブースを設けて当館の資料と南島原市の資料を展示しています。

今後、展示変えも予定しております。皆さま、ぜひ南島原市へお越し下さいませ。

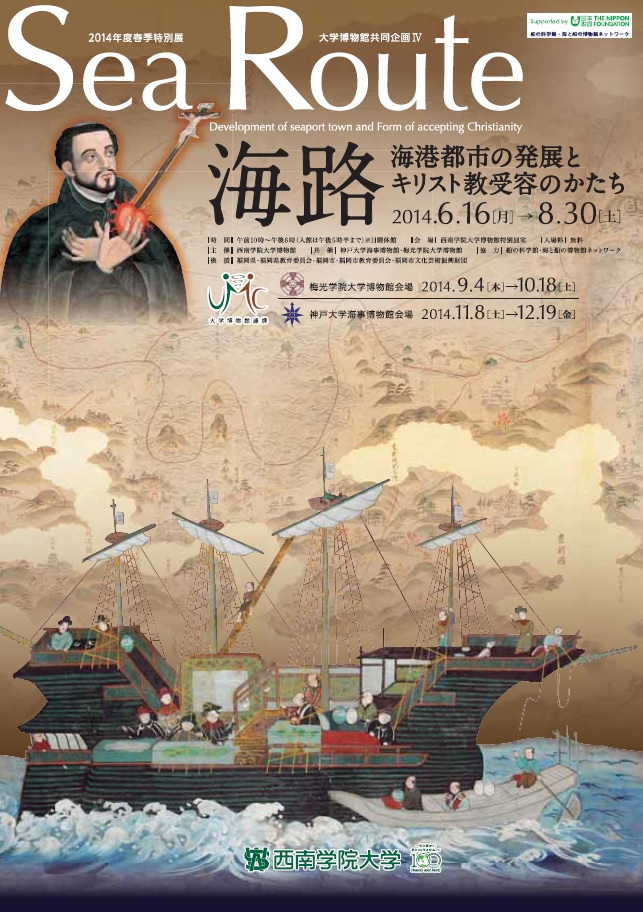

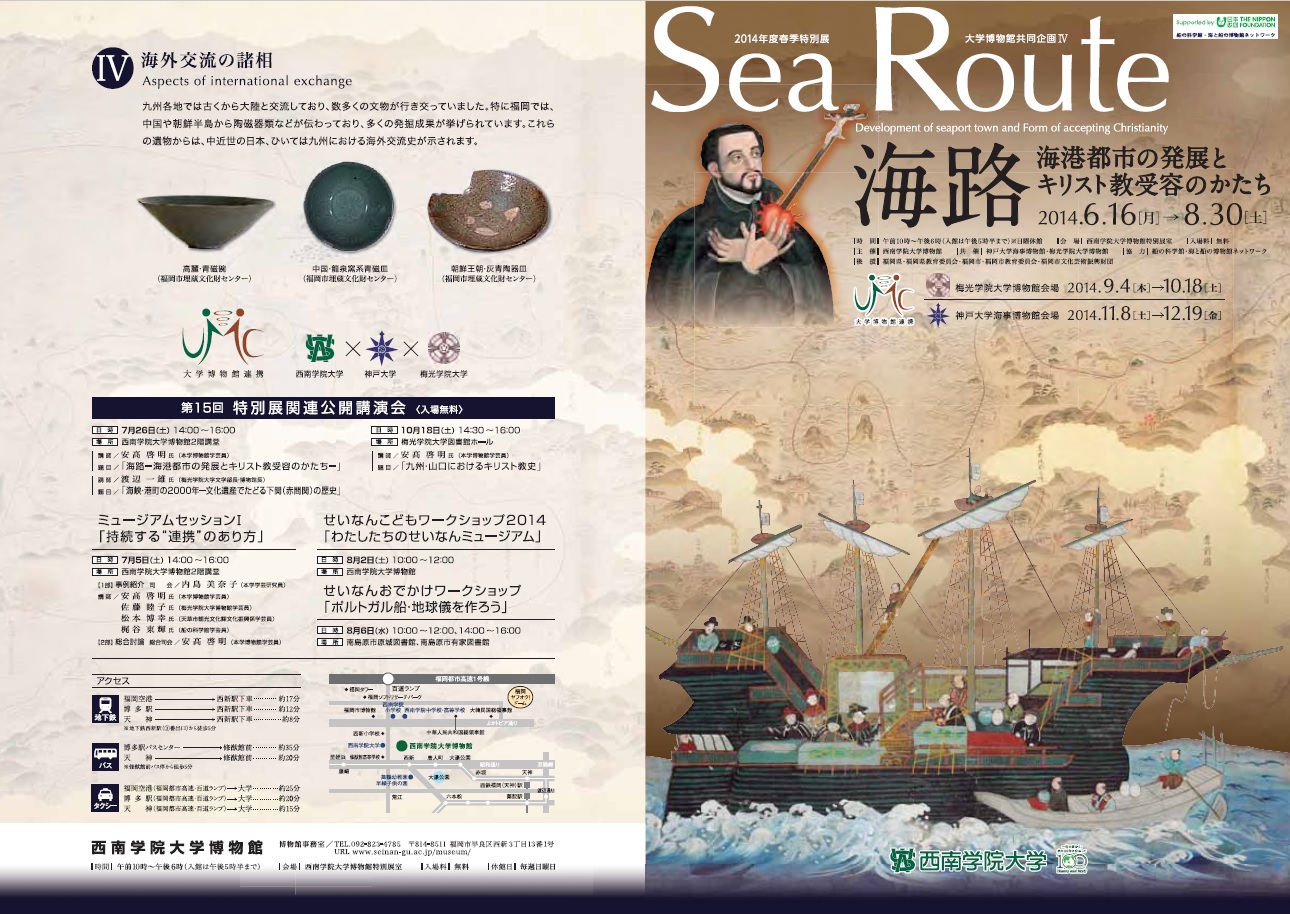

会 場:西南学院大学博物館1階特別展示室

会 期:2014年6月16日(月)~8月30日(土)

入館料:無料

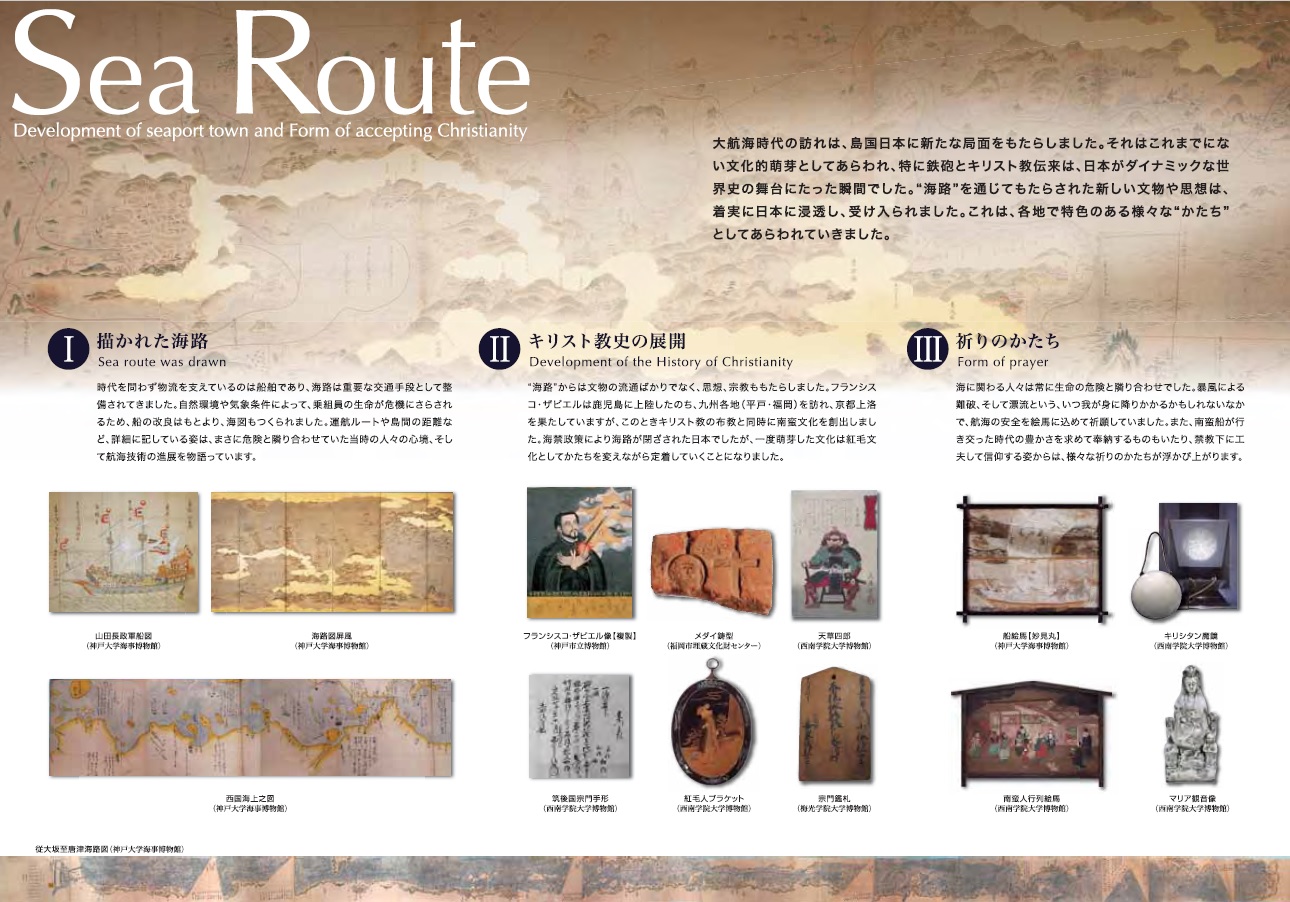

大航海時代の訪れは、島国日本に新たな局面をもたらしました。それはこれまでにない文化的萌芽としてあらわれ、特に鉄砲とキリスト教伝来は、日本がダイナミックな世界史の舞台にたった瞬間でした。 “海路”を通じてもたらされた新しい文物や思想は、着実に日本に浸透し、受け入れられました。これは、各地で特色のある様々な“かたち”としてあらわれていきました。

▶特別展関連公開講演会

日時 2014(平成26)年7月26日(土) 14:00~16:00

場所 西南学院大学博物館2階講堂

講師 安髙 啓明(本学博物館学芸員)「海路-海港都市の発展とキリスト教受容のかたち-」

講師 渡辺 一雄(梅光学院大学文学部長・博物館長)「海峡・港町の2000年-文化遺産でたどる下関(赤間関)の歴史」

▶特別展関連公開講演会

日時 2014(平成26)年10月18日(土) 14:30~16:00

場所 梅光学院大学図書館ホール

講師 安髙 啓明(本学博物館学芸員)「九州・山口におけるキリスト教史」

▶ミュージアムセッションⅠ「持続する“連携”のあり方」

日時 2014(平成26)年7月5日(土) 14:00~16:00

場所 西南学院大学博物館2階講堂

【1部】事例紹介

司会 内島 美奈子(本学学芸研究員)

講師 安高 啓明(本学博物館学芸員)

講師 佐藤 睦子(梅光学院大学博物館学芸員)

講師 松本 博幸(天草市観光文化課文化振興係学芸員)

講師 梶谷 東輝(船の科学館学芸員)

【2部】総合討論

総合司会 安高 啓明(本学博物館学芸員)

▶展覧会図録(PDF)

『海路-海港都市の発展とキリスト教受容のかたち―』 ▪編者 安髙啓明 内島美奈子 ▪発行 西南学院大学博物館 ▪印刷 株式会社インテックス福岡 ▪発行日 2014(平成26)年6月16日

「益田(天草)四郎時貞の姿」

会 場:天草市立天草キリシタン館(熊本県)

会 期:2014年3月19日(水)~2015年8月27日(水)

協 力:(株)ツカサ創研・(株)インテックス

入館料:無料

現在、博物館を取り巻く状況は年々厳しくなっています。予算・人員削減にともなう学芸員の業務の多様化、他方で、入館者数の増加や利益追求まで要望されるようになってきています。

そのような中で、博物館が本来あるべき姿で協力できないか、そして単に大学と地域博物館の連携ではなく、博物館産業を巻き込んだより良い事業にできないかという企図の下、本事業は企画されました。

これまで本学博物館では特別展として地域博物館や大学博物館と連携事業をおこなってきましたが、常設ブースを設けた、しかも産業・官業を巻き込んだ企画ははじめてとなります。

※本事業は本学博物館が採択された学内GP「大学博物館における高度専門学芸員養成事業(2011年~)と教育IP「実践力のある博物館職業人育成事業」(2012年~)の成果の一部となります。

会 場:西南学院大学博物館1階廊下、2階講堂

会 期:2013年12月23日(月)~2014年5月30日(金)

入館料:無料

西南学院は2016年に創立100周年を迎えます。

本企画展は、過去の記録写真を紐解くことで、西南学院が歩んできた業績を紹介していくものです。

「日本信仰の源流とキリスト教―受容と展開、そして教育―」

会場:(福岡会場)西南学院大学博物館特別展示室

(東京会場)國學院大學博物館

会期:(福岡会場)2013年11月1日(金)~12月21日(土)

(東京会場)2014年1月7日(火)~2月28日(金)

入館料:無料

日本人は心の拠り所を“祈り”で表現する。日本人の信仰の源流にはなにがあったのか。今日に至るまでにどのような転機があったのか。

祈りの変遷をたどるとともに、近代教育の姿にも迫っていく。

本展覧会は大学博物館共同企画であるとともに、2011年度に西南学院大学博物館が採択された学内GP「大学博物館における高度専門学芸員養成事業」の成果の一部である。

▶特別展関連公開講演会(福岡)

日時 2013(平成25)年12月7日(土) 14:00~16:00

場所 西南学院大学博物館2F

講師 安髙 啓明氏(本学博物館学芸員)「日本宗教の源流とキリスト教」

講師 深澤 太郎氏(國學院大學助教)「神道の成立と外来文化」

▶ミュージアム・トーク

日時 2014(平成26)年1月24日(金) 15:30~16:30

場所 國學院大學博物館

講師 安髙 啓明氏(本学博物館学芸員)

▶特別展関連公開講演会(東京)

日時 2014(平成26)年1月25日(土) 13:30~15:00

場所 國學院大學博物館

講師 安髙 啓明氏(本学博物館学芸員)「日本宗教史のなかのキリスト教―伝来から近代教育まで」

▶展覧会図録(PDF)

『日本信仰の源流とキリスト教―受容と展開、そして教育―』 ▪編者 安髙啓明 ▪資料解説 安高啓明 深澤太郎 齊藤智朗 稲益あゆみ ▪発行 西南学院大学博物館 ▪印刷 株式会社インテックス福岡 ▪発行日 2013(平成25)年11月1日

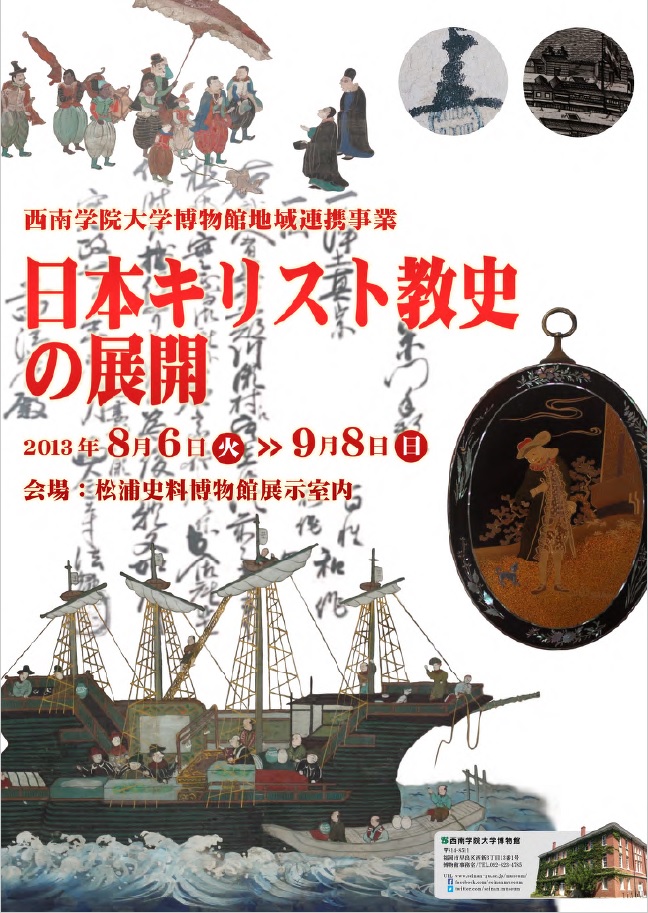

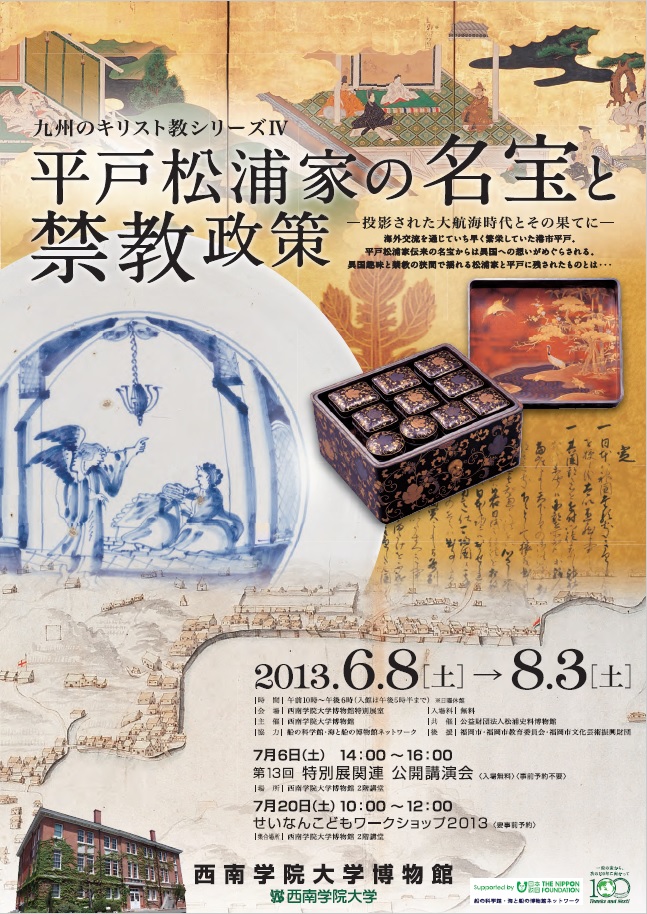

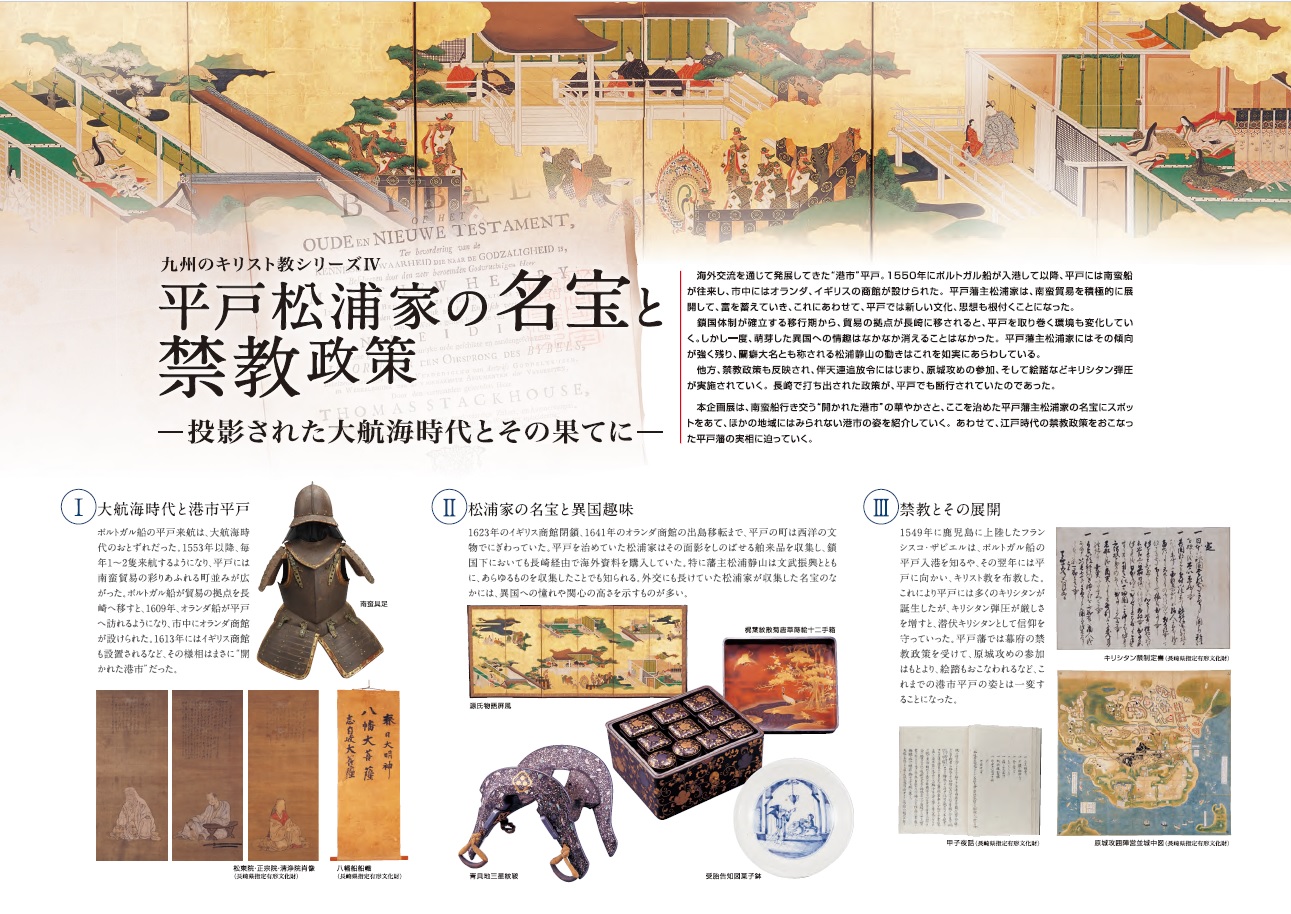

「平戸松浦家の名宝と禁教政策

―投影された大航海時代とその果てに―」

会場:西南学院大学博物館特別展示室

会期:2013年6月8日(土)~8月3日(土)

入館料:無料

海外交流を通じていち早く繁栄していた港市平戸。平戸松浦家伝来の名宝からは異国への想いがめぐらされる。異国趣味と禁教の狭間で揺れる松浦家と平戸に残されたものとは…

▶特別展関連公開講演会

日時 2013(平成25)年7月6日(土) 14:00~16:00

場所 西南学院大学博物館2F

講師 安髙 啓明氏(本学博物館学芸員)「平戸藩の禁教政策」

講師 久家 孝史氏(公益財団法人 松浦史料博物館学芸員)「平戸松浦家の歴史と伝来する資料」

▶展覧会図録(PDF)

『平戸松浦家の名宝と禁教政策-投影された大航海時代とその果てに-』 ▪編者 安髙啓明 ▪発行 西南学院大学博物館 ▪印刷 株式会社インテックス福岡 ▪発行日 2013(平成25)年6月8日

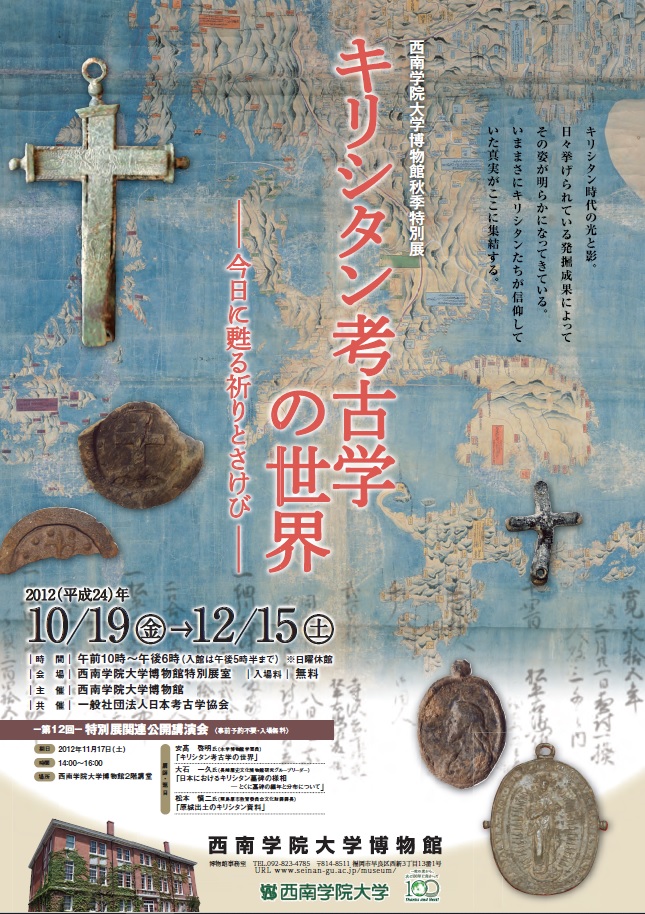

―今日に甦る祈りとさけび―

会場:西南学院大学博物館特別展示室

会期:2012年10月19日(金)~12月15日(土)

共催:一般社団法人日本考古学協会

入館料:無料

キリシタン時代の光と影。

日々挙げられている発掘成果によってその姿が明らかになってきている。 いままさにキリシタンたちが信仰していた真実がここに集結する。

▶特別展関連公開講演会

日時 2012(平成24)年11月17日(土) 14:00~16:00

場所 西南学院大学博物館2F

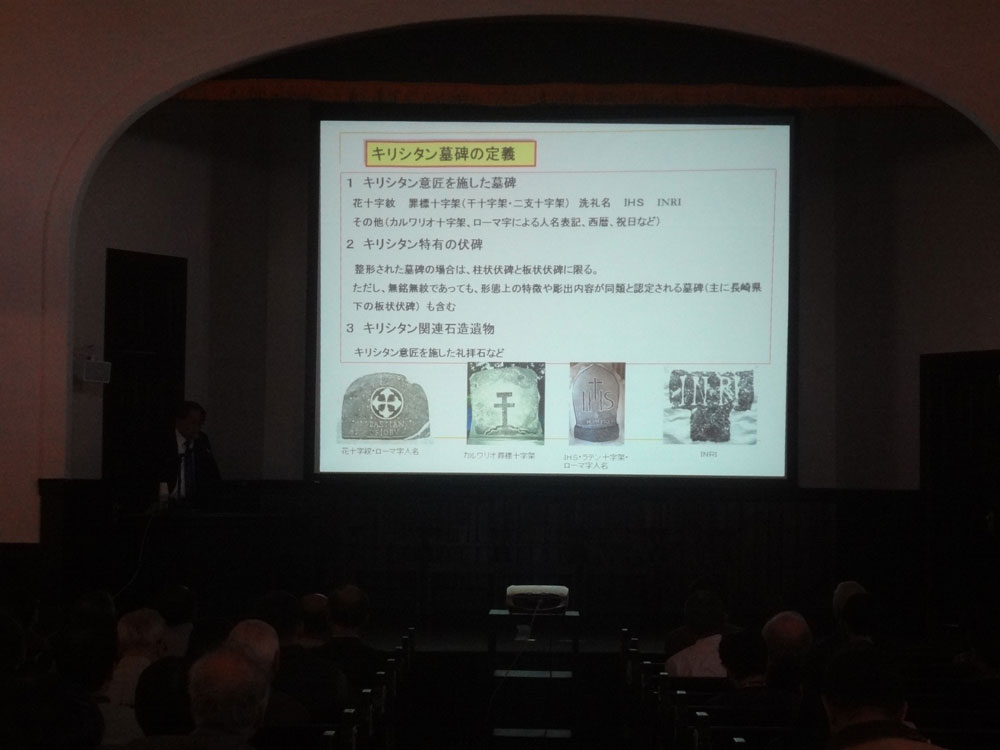

講師 安髙 啓明氏(本学博物館学芸員)「キリシタン考古学の世界」

講師 大石 一久氏(長崎歴史文化博物館研究グループリーダー)「日本におけるキリシタン墓碑の様相―とくに墓碑の編年と分布について」

講師 松本 慎二氏(南島原市教育委員会文化財課課長)「原城出土のキリシタン資料」

▶展覧会図録(PDF)

『キリシタン考古学の世界―今日に甦る祈りとさけび―』 ▪編者 安髙啓明 ▪発行 西南学院大学博物館 ▪印刷 株式会社インテックス福岡 ▪発行日 2012(平成24)年10月19日

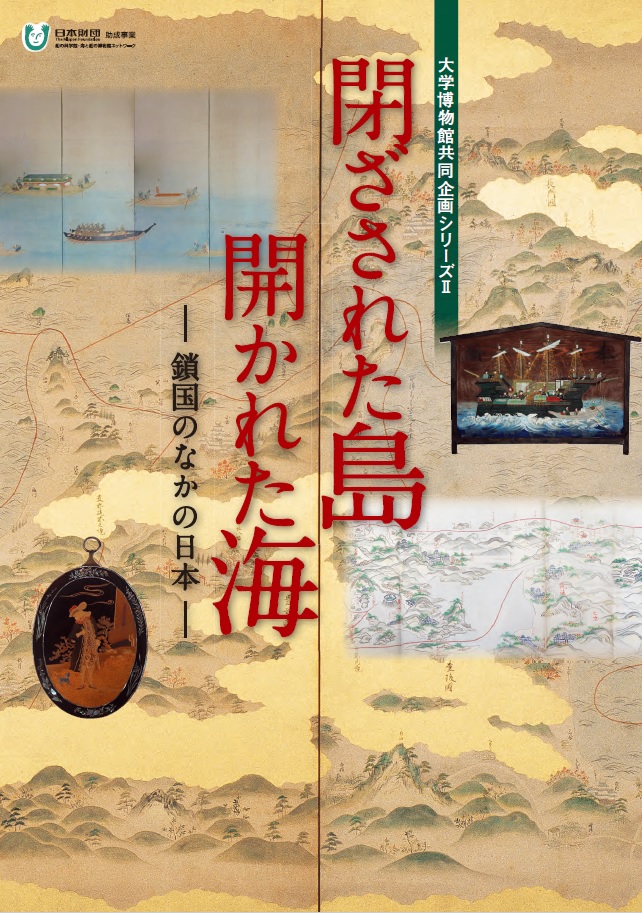

「閉ざされた島 開かれた海―鎖国のなかの日本―」

会場:西南学院大学博物館特別展示室

会期:2012年6月2日(土)~8月4日(土)

共催:神戸大学海事博物館

協力:船の科学館・海と船の博物館ネットワーク

入館料:無料

閉ざされた島「日本」。

近世日本の鎖国というイメージは私たちに閉塞感を与える。しかし、そこには開かれた海を介して躍動した姿があった。

西南学院大学博物館と神戸大学海事博物館が所蔵する資料から近世日本の実像に迫る。キリシタン時代の光と影。

日々挙げられている発掘成果によってその姿が明らかになってきている。 いままさにキリシタンたちが信仰していた真実がここに集結する。

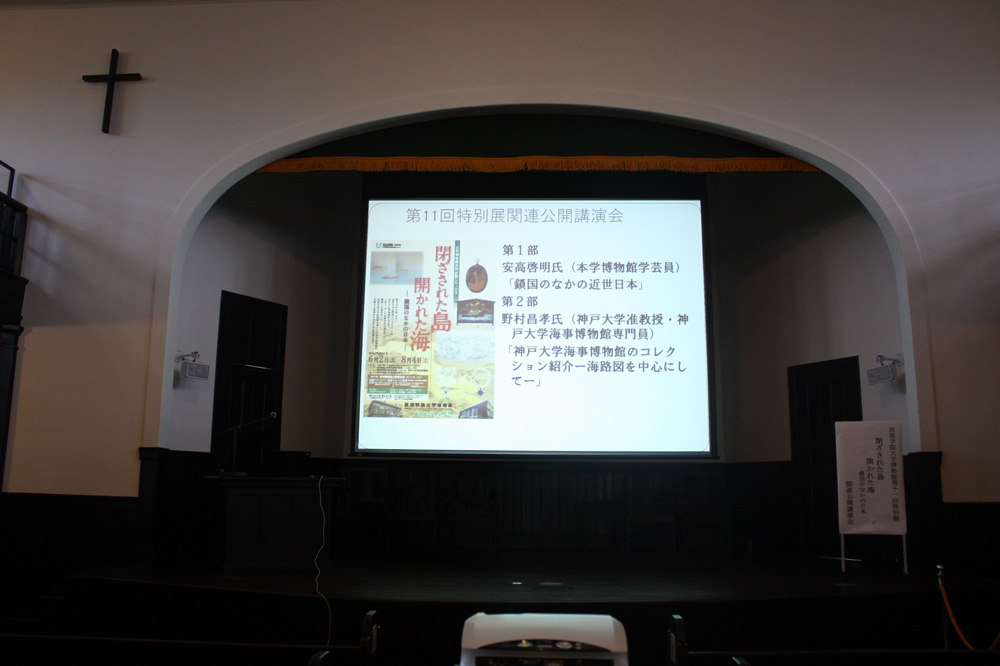

▶特別展関連公開講演会

日時 2012(平成24)年7月14日(土) 14:00~16:00

場所 西南学院大学博物館2F

講師 安髙 啓明氏(本学博物館学芸員)「鎖国のなかの近世日本」

講師 野村 昌孝氏(神戸大学准教授・神戸大学海事博物館専門員)「神戸大学海事博物館コレクション紹介~海路図を中心にして~」

▶展覧会図録(PDF)

『閉ざされた島 開かれた海―鎖国のなかの日本―』 ▪編者 安髙啓明 ▪発行 西南学院大学博物館 ▪印刷 株式会社インテックス福岡 ▪発行日 2012(平成24)年6月2日

「イコン―東西聖像画の世界―」

会場:西南学院大学博物館特別展示室、二階講堂

会期:2011年11月2日(水)~12月10日(土)

共催:玉川大学教育博物館

入館料:無料

大学博物館の“collaboration(コラボレーション)”

大学の“知の拠点”といわれる大学博物館。西南学院大学と玉川大学が有する大学博物館同士が連携し、それぞれが所属する貴重な資料を一般公開。

イコン(ICON)にこめられた想いにはなにがあったのか……信仰・礼拝・慣習いままさに目の前にあらわれた聖画像の神秘に迫る。

▶特別展関連公開講演会

日時 2011(平成23)11月5日(土) 14:00~16:00

場所 西南学院大学博物館2階講堂

講師 安髙 啓明氏(本学博物館学芸員)「大学博物館の役割と西南学院大学のイコン」

講師 柿崎 博孝氏(玉川大学教育博物館教授)「イコンの美と魅力―玉川大学のコレクションから―」

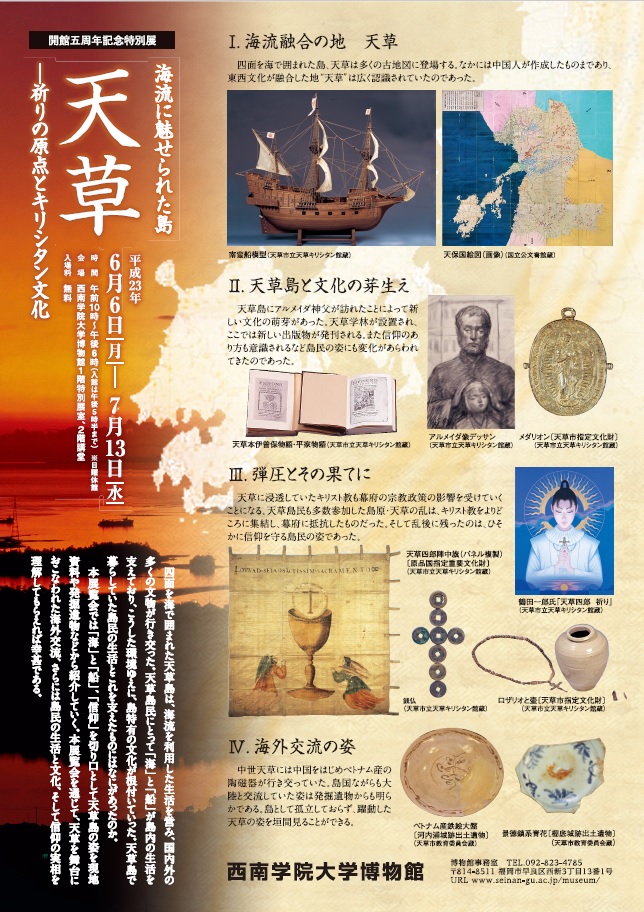

「海流に魅せられた島 天草―祈りの原点とキリシタン文化―」

会場:西南学院大学博物館特別展示室、二階講堂

会期:2011年6月6日(月)~7月13日(水)

協力:天草市立天草キリシタン館、船の科学館・海と船の博物館ネットワーク

入館料:無料

四方を海に囲まれた天草島では、「海と船」が、島民の暮らしを支えていた。

すでに中世の頃から中国をはじめとするアジア諸国との物流があった。

やがてアルメイダ神父によって、もたらされた新しいキリスト教文化は、島民たちの生活に変化をもたらす。

しかし、その後幕府の宗教政策の影響から、時代は「島原・天草の乱」、そして弾圧へと流れていった…

▶特別展関連公開講演会

日時 2011(平成23)年6月18日(土) 14:00~16:00

場所 西南学院大学博物館2階講堂

講師 安髙 啓明氏(本学博物館学芸員)「海流に魅せられた島 天草」

講師 中山 圭氏(天草市教育委員会学芸員)「海の領主天草五人衆と関連遺跡出土陶磁器」

講師 松本 博幸氏(天草市立天草キリシタン館学芸員)「天草とキリスト教」

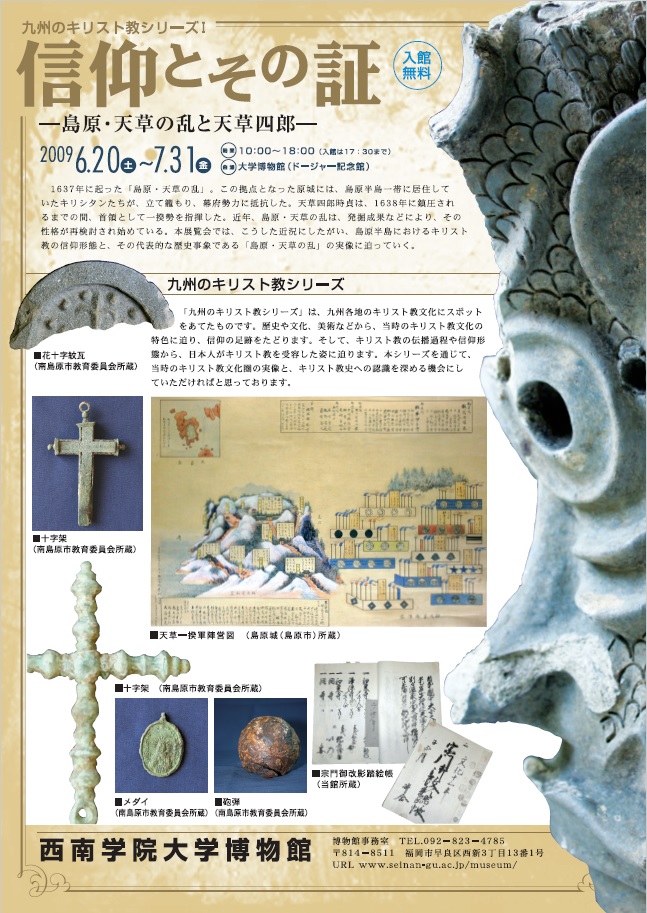

「海を渡ったキリスト教―東西信仰の諸相―」

会場:西南学院大学博物館特別展示室、二階講堂

会期:2011年11月2日(水)~12月10日(土)

協力:船の科学館・海と船の博物館ネットワーク

入館料:無料

海路を通じてもたらされたキリスト教。

伝来から繁栄、厳しい弾圧と250年もの潜伏―そして奇跡の復活というキリスト教布教の歴史。

いま実像に迫るキリスト教信仰の世界。

▶特別展関連公開講演会

日時 2010(平成22)年11月6日(土) 14:00~16:00

場所 西南学院大学博物館2F

講師 清水 紘一氏(中央大学文学部元教授・中央大学人文科学研究所客員研究員) 「博多と秀吉の天正禁教令をめぐって」

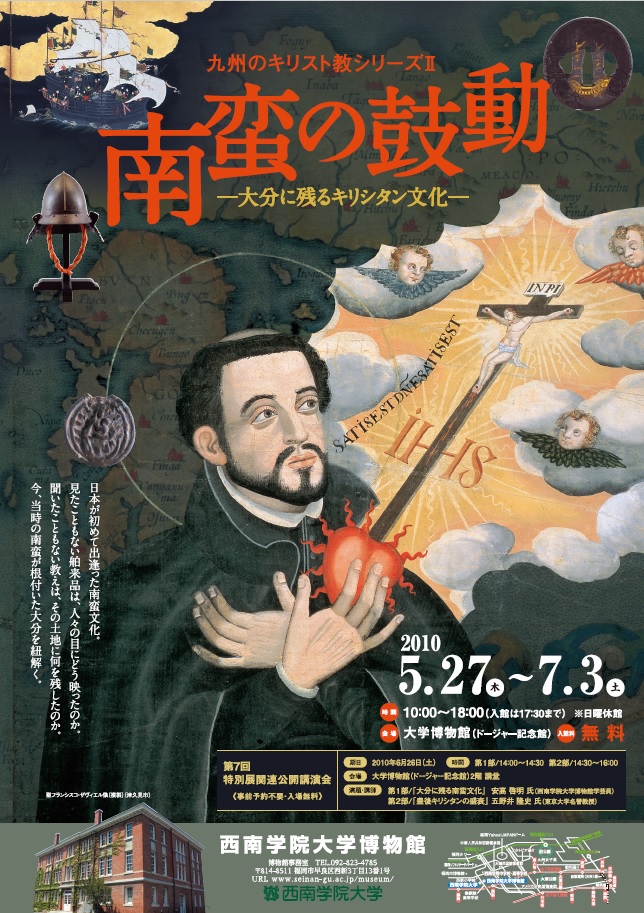

「南蛮の鼓動―大分に残るキリシタン文化―」

会場:西南学院大学博物館特別展示室、二階講堂

会期:2010年5月27日(木)~7月3日(土)

入館料:無料

日本が初めて出逢った南蛮文化。見たこともない舶来品は、人々の目にどう映ったのか。聞いたこともない教えは、その土地に何を残したのか。

今、当時の南蛮が根付いた大分を紐解く。

▶特別展関連公開講演会

日時 2010(平成22)年6月26日(土) 第1部/14:00~14:30 第2部/14:30~16:00

場所 西南学院大学博物館2F

講師 安髙 啓明氏(本学博物館学芸員)「大分に残る南蛮文化」

講師 五野井 隆史氏(東京大学名誉教授)「豊後キリシタンの盛衰」

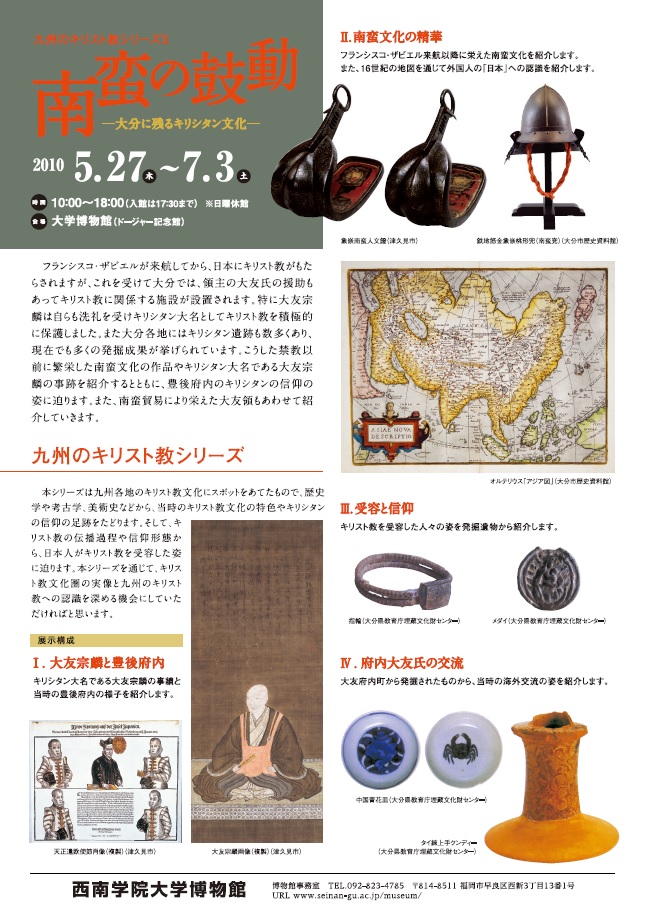

「祈りの継承―ユダヤの生活と儀礼―」

会場:西南学院大学博物館特別展示室、二階講堂

会期:2009年11月10日(火)~2010年1月16日(土)

協力:関谷定夫西南学院大学名誉教授

入館料:無料

キリスト教の源流であるユダヤ教。しかし、我々日本人にとって、ユダヤ教は決して馴染みが深いものとはいえません。

ましてや、ユダヤ人の生活や習慣に触れる機会というのは、極めて少ないのが現状です。

今回もジュダイカ・コレクションの所蔵者である西南学院大学名誉教授の関谷定夫氏のご協力を得て、ユダヤ人の生活をテーマとした展覧会を開催することになりました。

本展覧会は、ユダヤ人の生活の営みにスポットをあてて紹介するものです。

▶特別展関連公開講演会

日時 2009(平成21)年11月21日(土) 15:30~17:00

場所 西南学院大学博物館2階講堂

講師 大津 忠彦氏(筑紫女学園大学)「古代オリエント史におけるユダヤ」

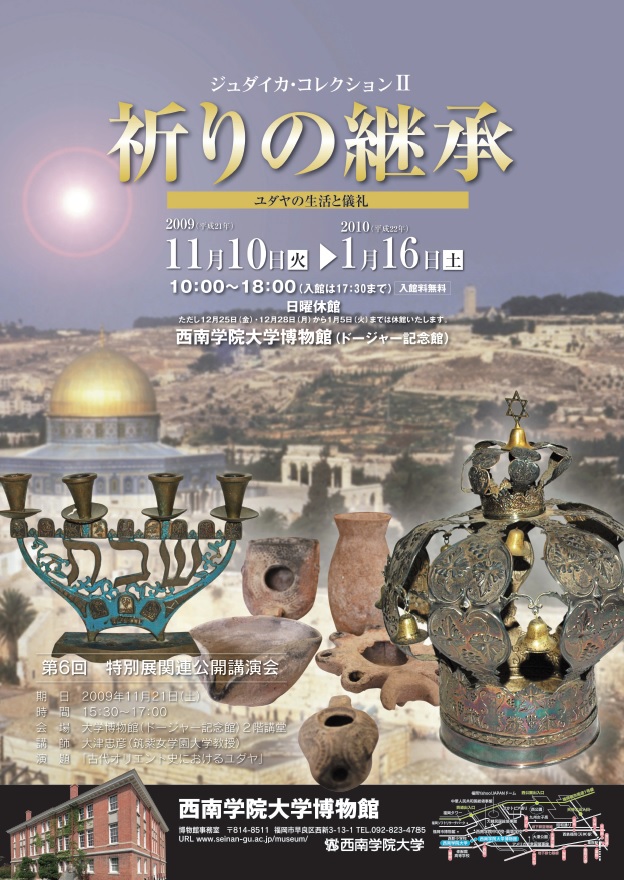

「信仰とその証―島原・天草の乱と天草四郎―」

会場:西南学院大学博物館

会期:2009年6月20日(土)~7月31日(金)

入館料:無料

時の流れに埋没するひたむきな祈りに耳を澄ませば彼方から聴こえる賛美歌のうたごえ…

▶特別展関連公開講演会

日時 2009(平成21)6月27日(土) 第1部/14:00~14:30 第2部/14:30~16:00

場所 西南学院大学博物館2階講堂

講師 安髙 啓明氏(本学博物館学芸員)「島原・天草の乱前後の江戸幕府禁教政策」

講師 大橋 幸泰氏(早稲田大学教育・総合科学学術員准教授)「近世人の島原天草一揆認識」

―境界は出会いの場―

会場:西南学院大学博物館

会期:2008年10月27日(月)~12月13日(土)

入館料:無料

もたらす側と受ける側が出逢う境界は、あるときには地理的な境目、またあるときには歴史的な境目となります。

もたらされたキリスト教に対して、それを受ける側にはいずれの時代や場所にしても全面的・好意的な受容は決して多くなく、

武力的抵抗・布教者や信者に対する迫害といった強い拒絶や、教義の変形的な理解・在来宗教との混交といった緩やかながらも元のかたちからの異化反応がしばしば起きます。

それこそが繰り返されてきたさまざまな歴史のダイナミズムなのです。

▶特別展関連公開講演会

日時 2008(平成20)年11月15日(土) 14:00~16:00

場所 西南学院大学博物館2F

講師 中尾 智路氏(福岡アジア美術館学芸員)「フィリピンの聖なる像サント」

―ウィリアム・メレル・ヴォーリズと西南学院―

会場:西南学院大学博物館

会期:2008年5月12日(月)~7月5日(土)

入館料:無料

西南学院大学博物館は長く西南学院本館として利用されていました。

これを生み出したのがウィリアム・メレル・ヴォーリズです。

彼は学生時代に参加した海外伝道学生奉仕団世界大会において伝道団員に志願したことを契機に来日し、独学で建築家としての道を歩み出します。

そこで数々の作品を生み出すとともに、メンソーレタムで有名な近江兄弟社を創設するなど、多彩な能力を発揮します。

本展覧会は神からの使命の実現として、建築設計に取り組みヴォーリズに注目した切り口となっています。

▶特別展関連公開講演会

日時 2008(平成20)6月21日(土) 14:00~16:00

場所 西南学院大学博物館2階講堂

講師 山形 政昭氏(大阪芸術大学教授)「生き続ける建物 ― ヴォーリズ建築の100年」

祈りの継承―ユダヤの信仰と祭―

会場:西南学院大学博物館

会期:2007年10月29日(月)~12月15日(土)

入館料:無料

キリスト教の淵源をたどればユダヤ教にいたります。

西南学院大学博物館はキリスト教文化に関する展示と研究を課題としていますが、国内の博物館には珍しい多くのユダヤ教に関する資料を展示しており、

特色の一つとして注目されています。

このようなユダヤ教への関心には、本学の関谷定夫名誉教授のユダヤおよびユダヤ教に関する御学問にに啓発されたものがあります。

本展覧会は関谷教授のジュダイカ・コレクションを展示しています。この関谷コレクションは、ユダヤの人々の社会や生活、思想を理解し、キリスト教とユダヤ教を比較検討する助けとなるでしょう。

▶特別展関連公開講演会

日時 2007(平成19)年11月17日(土) 14:00~16:00

場所 西南学院大学博物館2F

講師 市川 裕氏(東京大学教授)「儀礼に込められたユダヤの祈り」

納戸の奥のキリシタン―生月島におけるキリスト教の受容と変容―

会場:西南学院大学博物館

会期:2007年5月14日(月)~6月30日(土)

入館料:無料

1600年代中ごろからキリシタン御札の撤廃ごろまでの200年余は、江戸幕府の厳しいキリスト教禁教政策と厳罰の実施によって、

キリシタン信仰は根絶したと考えられていました。ところがこの間も、キリスト教を信じる人びとは、

表面的には神棚を敬い仏壇で先祖を崇めながら、密かにキリスト教の信仰を守っていました。

長崎県平戸市の生月島は、かくれキリシタン信仰の島として知られています。

今回の特別展は、彼らかくれキリシタン信仰を続けた信者の苦悩と知恵を示す多数の資料を展示しています。

▶特別展関連公開講演会

日時 2007(平成19)年6月2日(土) 13:00~16:00

場所 西南学院大学博物館2F

講師 第1部/中園 成生氏(平戸市生月町博物館・島の館学芸員)「生月島のかくれキリシタン信仰」