乳幼児期は、少しずつ言葉を覚えていく段階です。日々の生活や遊びの中で気持ちや欲求を言葉で表現し、周りの大人や友達と共有することで心がつながる体験を大事にしています。

何度も繰り返し歌ったり唱えたりして、遊びながら日本語のリズムやアクセント、言葉の面白さに触れます。

一人または数名で知っている言葉を紡いで登場人物やストーリーを考え、保育士と共に心が動く経験をするなど、子どもたちの創造性を育てます。

保育士による素話や詩で擬音語・擬態語の繰り返しやユーモラスな言い回しに触れることが、言葉の響きや音に関心を持つきっかけになります。

絵本を読み、自分たちで役になりきってお話の世界を楽しむ活動です。キャラクターの気持ちをイメージして動いてみたりセリフを言ってみたりします。

毎日帰る前は、絵本を聞く時間です。子どもたちはみんな絵本が大好きで、お話の世界に引き込まれます。言葉の音の面白さに気付き、口に出してまねる様子も見られます。

小学生は自分の気持ちを言葉で伝え、感謝のメッセージやプレゼンテーションを通して、相手に届けることを意識します。言葉を介して友達や社会とつながり、平和を創り出すことを目指します。

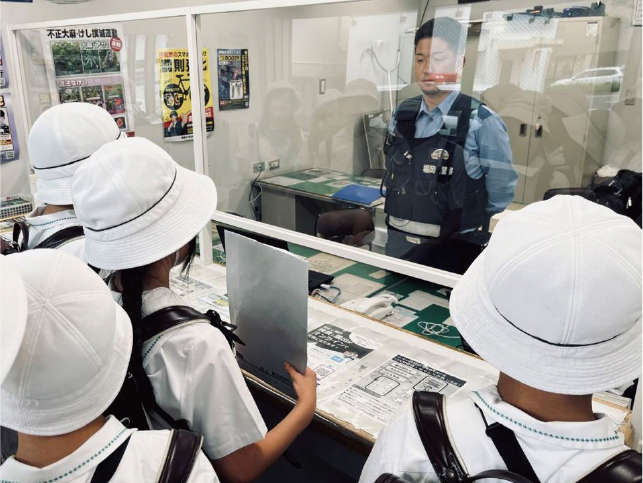

日頃お世話になっている警備や給食・清掃に従事する方々、登下校で利用する駅や交番、スーパーの皆さんに感謝のカードを届けます。「ありがとう」の気持ちを言葉にして伝え、感謝の心を育む機会になっています。

予選・決勝と2日間にわたって容易に解けない算数の問題に取り組み、解き方と答えをプレゼン。説得力のある説明ができたグループが勝ちとなります。一人ひとりに得手不得手があることを認め合い、互いに補い合うことも学びます。

中高生は、聖書の言葉をメッセージとして受け取り、感じたことなどを友達と対話します。また、テーマに沿った弁論や手話など、多様なコミュニケーションを学び、言葉の影響力や意味についても熟考していきます。

中学校

聴覚支援学校の生徒の皆さんと交流する中でさまざまなコミュニケーションについて学びます。

中高共通

毎月チャペルに掲げる月ごとの聖句があります。現代の事象とひも付く聖書の内容についても考え、チャペルノートに感想を書きます。クラスメイトと意見を交わし合うことで、人と異なる考えを言葉にする抵抗感を和らげ、自分の考えを表現する力を養います。

高等学校

文化祭の時に弁論大会を開催。このイベントは数十年継続して行われていて、生徒たちにとってさまざまな課題を深く考える良い機会になります。

社会に出ることを想定し、国籍や文化的背景が異なる人ともコミュニケーションを重ね、自らの頭で考え、言葉への豊かな感性を磨く機会を大切にしています。言葉が人間や社会に及ぼす影響を念頭に置きながら言葉の力を磨いていきます。

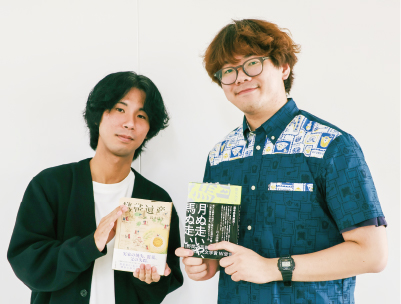

法学部国際関係法学科・田村元彦准教授が企画する本講座は、実際の書き手や作り手と、学生が接点を持つ機会を提供することを目的としています。新聞社と共催して記者や作家を招く講座をはじめ、映画監督や本学出身の芥川賞・直木賞作家をゲストに迎える会などを実施してきました。本講座の受講生は本講座を通じて、他者との対話を重ねながら、「社会に届く言葉」や「伝える責任」に触れる貴重な機会を得ており、これまでに受講生の多くがジャーナリストとしてマスコミ業界で活躍しています。

法学部国際関係法学科・高柴優貴子教授ゼミ主催の、言葉の力を磨き、国際社会で自分を生かすための「Integrity(ぶれない高潔さ・芯があること)」への理解を深めるプログラム。英語を共通言語に、国際社会の第一線で活躍する実践者との対話を通じて、自ら考え、心に起こった変化を言語化する力を育みます。対話の言葉を欠き、力による支配が優先される現代においては、一人ひとりが国際法を理解し、文脈を理解しながら主体的に判断することが不可欠。本プログラムでは、本当に助けを必要とする人々の声を受け止め、最善を尽くす姿勢の獲得を目指します。

「言葉に力がある」とは、裏を返せば「言葉は暴力にもなり得る」ということです。言葉は武力に対して無力と思われがちですが、実は大きな力を持ちます。大学ではさまざまな場面を通じて、適切な言葉を適切なタイミングで発することを学んでいきます。例えば「雨が降っているよ」という発話は、単なる事実の描写なのか「傘を持って行け」という命令の意味を帯びているのか、言葉が力を持つための条件に目を向けることも大切です。

西南学院大学 副学長(教育・研究担当)

北垣 徹