100年以上の歴史を誇る西南学院には、

後世に伝えるべき歴史やストーリーがたくさんあります。

このコーナーでは西南学院にまつわる歴史を紹介していきます。

1968年ごろ 西南学院長当時のエドウィン

100年以上の歴史を誇る西南学院には、

後世に伝えるべき歴史やストーリーがたくさんあります。

このコーナーでは西南学院にまつわる歴史を紹介していきます。

1968年ごろ 西南学院長当時のエドウィン

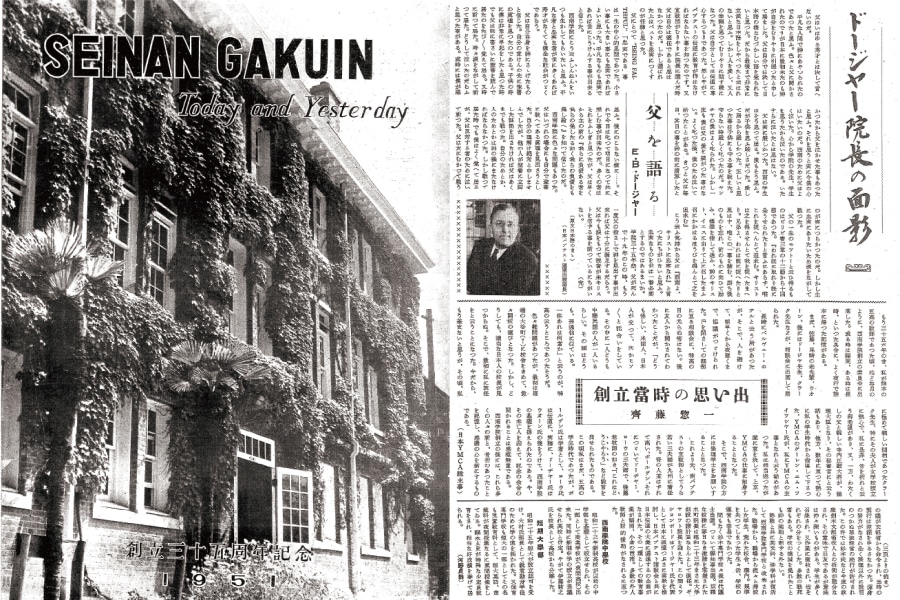

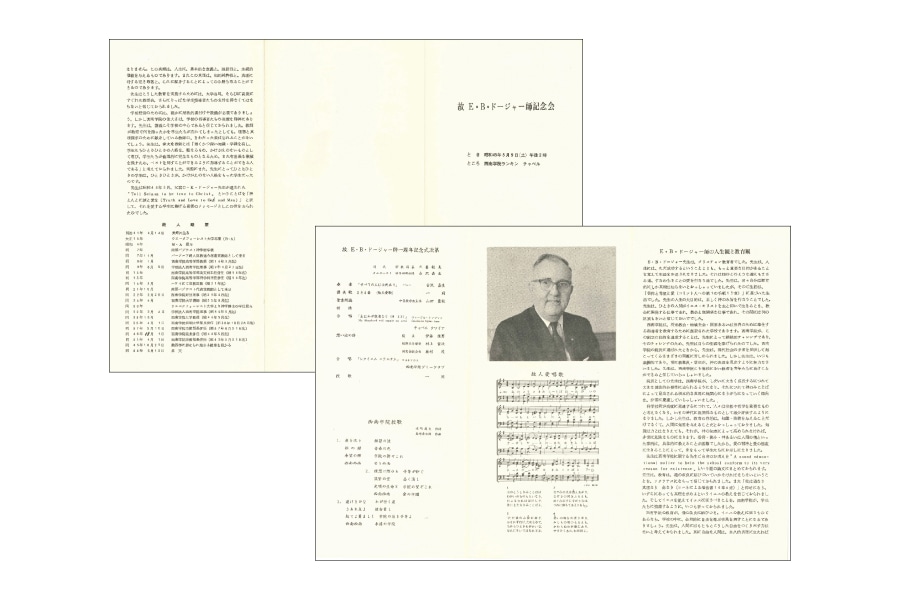

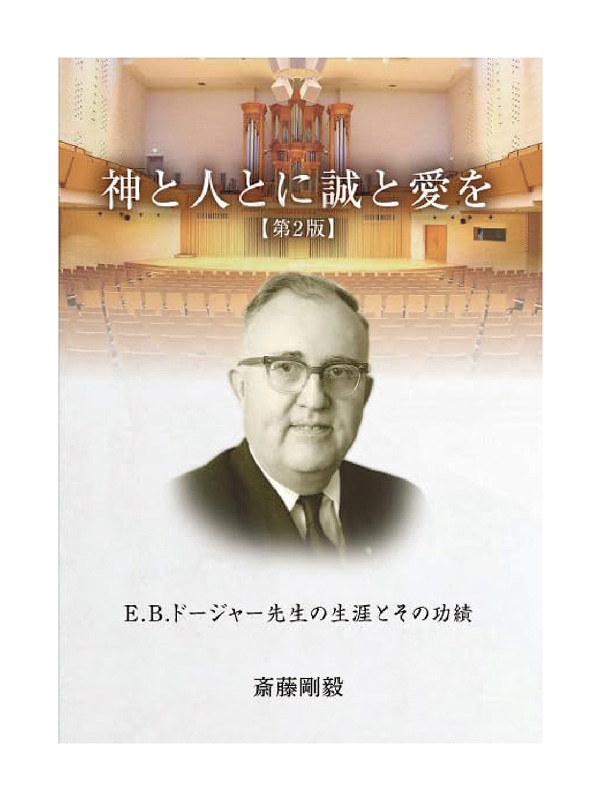

【第10回/E.B.ドージャー】

西南学院第9代目院長を務めたE.B.ドージャーは、第二次世界大戦中にアメリカに帰国したものの、1933年から1969年までという長い期間にわたって、日本で宣教師として活動しました。彼が残した「神と人とに誠と愛を」というメッセージは、西南学院の設立者である父C.K.ドージャーの「西南よ、キリストに忠実なれ」という言葉を自らの時代のものとして言い直したものです。この言葉が、E.B.ドージャーの生きた時代をどのように反映しているのか、彼の人生を改めてひもときます。

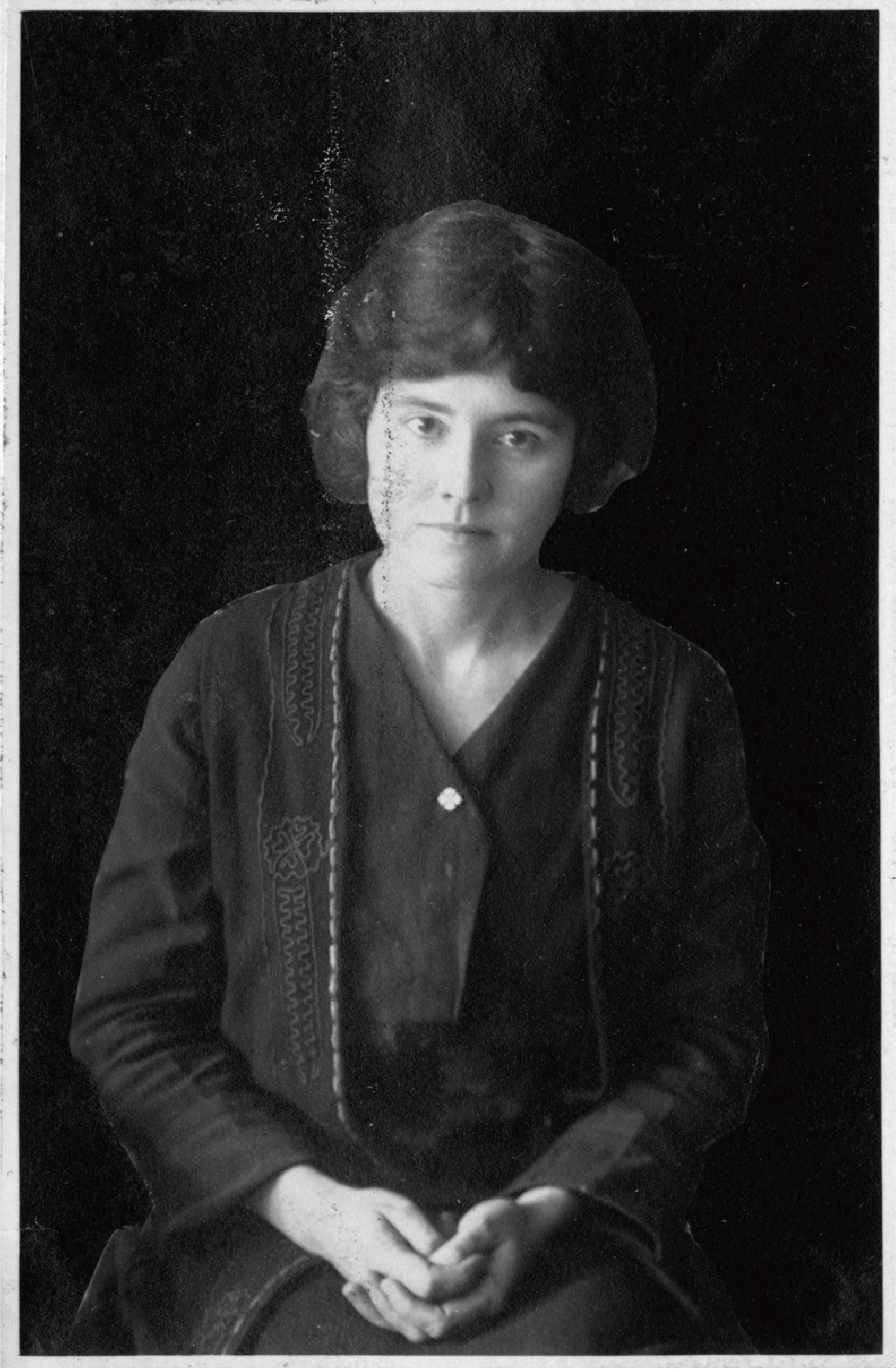

エドウィン・バーク・ドージャー(Edwin Burke Dozier)は、C.K.ドージャーとモード.B.ドージャーの長男として、1908年4月16日に長崎で生まれました。エドウィンという名前は、C.K.ドージャーの長兄から取られており、進学し宣教師になるという夢を支えてくれた兄への思いが込められているといわれています。

そして1910年に妹ヘレンが神戸で生まれました。二人が生まれたのは、両親であるドージャー夫妻が1906年に宣教師として来日してから、福岡神学校、福岡バプテスト夜学校を経て、1913年に舞鶴幼稚園、1916年に西南学院を設立するために奔走していた時期でした。

当時、現在ほど頻繁に写真を撮る時代ではありませんでしたが、折に触れて撮影された家族の写真からは、一家のむつまじさが伝わってきます(写真12)。写真館で撮影されたと考えられる家族写真だけでなく、C.K.ドージャーに背負われた幼いエドウィンが満面の笑みを浮かべている微笑ましい様子を収めたスナップショットもあります(写真3)。

そのほか、1913年にウヮーン夫人と子どもたちと共に井上医師宅に招かれた時に撮影された、興味深い写真も残されています(写真4)。奥に床の間のある日本家屋の座敷に、井上医師一家だけでなく、招かれたドージャー夫妻、ウヮーン夫人、そして子どもたちも畳敷きの和室に座り、食卓を囲んでいます。手前に縁側が見え、撮影者がやや見上げるような角度になっており、おそらく庭側から撮影されたと考えられます。また、白いテーブルクロスがかけられた座卓上に食器が並べられていることから、食事を共にしたのでしょう。井上医師の手にはうちわがあり、子どもたちが薄手の服を身に着けているため、暑い時期だったようです。ドージャー夫妻は熱心に日本の風俗や習慣、言葉を学んだと伝えられていますが、そうした姿勢の一面を垣間見ることができる一枚だといえます。

当時、英語で教育を行う学校がなかったため、中学校までエドウィンもヘレンも母・モードから家庭で教育を受けました。その後、神戸にあるカナディアン・アカデミーの高等学校を卒業した後、彼らはアメリカに帰国して大学に進学します。このカナディアン・アカデミーは1913年にカナダ人宣教師が設立したミッション・スクールで、現存していませんが、西南学院と同様にヴォーリズが設計した校舎や寄宿舎がありました。

エドウィンは大学卒業後、サザンバプテスト神学校で学び、1932年に宣教師として日本に派遣されました。日本で宣教活動に従事することは、実際のところ、大学進学以前に決心していたといわれます。事実、エドウィン自身の写真アルバムには、1924年の感謝祭の休暇中に家族で福岡郊外の山に登った際、目にした自然の風景に胸を打たれ、神社の巡礼者が熱心に祈る様子を見かけて考えたことが書かれています。そして、その記述は、日本で宣教師として働くという決意で結ばれています。

E.B.ドージャーを直接知る人々によれば、彼は非常に日本語が堪能でした。また、戦後、宣教師として日本に派遣されたカーティス・アキュー宣教師やトム・正木宣教師は、宣教活動が独善的な押し付けに陥ることを戒め、共に教会を作っていく関係を持つことが大事だとエドウィンから助言を受けたと語っています。

エドウィンは両親の宣教活動に伴って、日本で生まれ育ちましたが、日本での宣教活動はあくまで自らの決心によるものでした。共に活動した若い宣教師たちへの助言は、彼自身の信念と実践に裏打ちされており、宣教団と日本バプテスト連盟、そしてアメリカと日本の文化の「架け橋」の役割を果たしたという評価につながりました。

西南学院35周年創立記念誌で父C.K.ドージャ―の述べた「忠実であること」について語る際、エドウィンは『ピリピ書』(『フィリピの信徒への手紙』)の第3章12~14節を引用しています。そこには『ピリピ書』を書いたとされるパウロの信仰への一心さが語られています(写真5)。

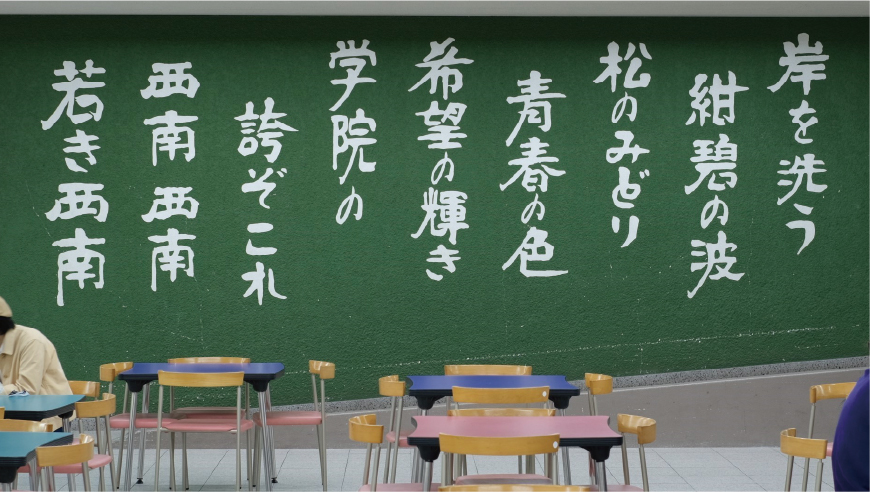

そこで、父が残した建学の精神を自分の時代の言葉で「言い換えた」という「神と人とに誠と愛を」というメッセージを見てみると、確かに彼の経験や宣教師としての考え方、行動が反映されたものであることが分かります。