人と人が心を通わせたり、何かを学んだりする上で重要な「言葉」。

西南学院の教育現場でも

さまざまな方法で言葉について考え、学びを深めています。

今回の特集では芥川賞を受賞した

鈴木結生さんのインタビューからスタートし、

西南学院における言葉の力を高める取り組みについて紹介します。

人と人が心を通わせたり、何かを学んだりする上で重要な「言葉」。

西南学院の教育現場でも

さまざまな方法で言葉について考え、学びを深めています。

今回の特集では芥川賞を受賞した

鈴木結生さんのインタビューからスタートし、

西南学院における言葉の力を高める取り組みについて紹介します。

聖書から受けた影響や印象的な言葉は?

父が牧師で、聖書は幼い頃から身近な存在でした。何度も読んだはずなのに開くたびに違う発見があり、驚かされます。

人類が何千年かけて読んでもまだ読み尽くせない不思議な書物で、言葉の力について考えるときにまず頭に浮かぶ代表格だと思います。自分にとって最も印象深いのは「初めに言があった(ヨハネによる福音書1章1節)」というフレーズです。それまで聖書においては愛のメッセージが、また、文学においては面白い筋や物語が重要だと考えていましたが、聖書の中で多くの人が同じ言葉を自分の言葉として語り直していく姿に触れ、言葉そのものが魔法のように変化し、無限のバリエーションを持つことを知るきっかけになりました。

聖書は何度読んでも 開くたびに 違う発見がある

芥川賞を受賞するまでの経緯は?

書くことは子どもの頃から好きで、高校生の頃から長編小説を書きはじめましたが、小説家を目指す気持ちが明確になったのは学生時代でした。卒業が近づき、就職活動や社会に出ることを考えた先で、自分を良く見せようとするために他人に嘘をつくことが避けられないことだと感じましたが、僕にはそれができなかった。思えば小説は虚構であり、小説家は嘘をつくことが仕事だともいえます。でも僕は嘘の中で本当を書きたいと思い、小説家を目指すことにしました。ただ、「小説家になるのであれば初めから傑作を書かなくては」と思い過ぎていたため、なかなか納得のいくものが書けないまま4年が過ぎました。大学4年次、文学賞に応募したのは「これで無理だったら文学研究の道に進もう」と諦めるためでもありました。しかし、初めて応募した作品が林芙美子文学賞の佳作に選ばれ、2作目で芥川賞を受賞し、小説家としての道が開けました。

小説家は嘘つきだが、 嘘の中で 本当を書きたい

これまで言葉の力を強く感じた体験は?

日々、言葉の力に救われることばかりです。イギリスの詩人で劇作家のT・S・エリオットの「こんな切れっぱしでわたしはわたしの崩壊を支えてきた」という言葉の通り、言葉は時にものすごい力を持ちます。文学をはじめとして人生の中で触れてきたたくさんの言葉が自分の中に存在し、それぞれ特別な意味を持たなかった言葉が、ふとした瞬間や文脈の中で強大な力を持って自分に迫ってくる瞬間があります。

例えば「愛」という言葉は、2つの母音の組み合わせでしかなく、意味は辞書に載っていますが、実はよく分からない言葉でもあります。

でも自分が誰かを愛するときに「完全に愛が理解できた」と感じる瞬間が訪れることがあります。だけど、「愛とは何か」と問われるとやはり難しい。言葉で言えないけれど、言葉でしか表現し得ない、言葉の持つ神秘性のようなものを感じます。

自分を崩壊させるような 不条理から 救い出してくれるのは言葉

西南学院で出合った言葉の力は?

西南学院大学に入学して以降は毎日のように図書館に通い、世界文学に触れ、多くの発見がありました。小説は書く前の準備期間がいちばん楽しく、資料を読みながら「これができる」「これを書くべきなんだ」ということがどんどん分かっていくんです。それは間違いなく言葉によってもたらされていて、いわば言葉が僕を使って完成しようとしているような感覚です。アルゼンチンの詩人・小説家のホルヘ・ルイス・ボルヘスが、イギリスの小説家・詩人であるジョゼフ・ラドヤード・キプリングから引用していた「作品が作者を救おうとする」という言葉がありますが、僕はまさに言葉や一節の力に動かされて小説を書き上げてきたように思います。そして、僕の小説はそのように自分を救ってくれた言葉へのオマージュとして書いているところがあります。自分が支えられてきた名言や言葉をできるだけ散りばめ、読んでくれる人にとってもどこかで何かの支えになればと願っています。

芥川賞受賞後に改めて感じた言葉の力や驚いた体験などは?

本当にたくさんの方が読んでくれたので、作者が意図していなかったような感想を伝えてくれる読者もいて、小説を通じてコミュニケーションができたことはうれしい体験でした。

西新を歩いていると時々声を掛けられますが、先日は地下鉄で隣に座った中年の男性から「あなたの新聞記事を全部切り抜き、あなたの影響で毎日聖書を読んでいる」と言われました。これには深く感動し、小説家になって良かったと心から思った出来事です。僕は読み終えて満足させてしまう本は、文学的に価値が薄いと感じているんです。対して、読んだ後に別の本を読みたいと思わせてくれた本は、自分にとって永遠の師となります。だから僕の小説を入り口に、聖書やゲーテに触れる人が増えたということがとても喜ばしかったですね。

読み終えた後にまた別の本を 開きたくなるような ものを書きたい

西南学院で学ぶ後輩の皆さんへのメッセージ

今はAIを使えばすぐに文章が出来上がり、SNSを通じてインスタントに発信することができ、言葉を発するハードルは昔に比べて格段に下がっています。スピード感をもって過ごす日常では、小説を書くときのように言葉を吟味することは難しいのかもしれません。しかし、言葉に迷う経験は大切にしてほしいと思います。言葉というのは道具や記号のようなもので、使わないとあまり意味を持たないものです。そして、日頃から深く考える習慣がなく言葉にこだわりを持っていないと、言葉のキャッチボールで会話を滑らせることはできますが、深まるものはなかなか生まれ得ません。良書や多くの文章に触れ、自分の引き出しに多くの言葉をしまっておいた者同士の対話は、合理的に情報を交換するだけではなく、刺激に満ち、新しい考えが生まれるきっかけになります。大人になると、自分の使う言葉を蓄え、大きく変えていくことは容易ではないので、若いうちに尊敬できる人に会い、いろんな言葉を試して、人を傷つけたり傷つけられたりしながら言葉に向き合う姿勢を大切にしてください。その経験や姿勢が皆さんの人生や仕事にどれだけ直接的な実りや豊かさをもたらすかは分かりませんが、人生で不条理な出来事が起こったときに寄り添い、支えになってくれるかもしれません。

言葉に迷う経験を 大切にしてほしい

自分の中に蓄えた言葉は 人生に寄り添い 心の支えに

西南学院大学大学院

外国語学研究科修士課程2年

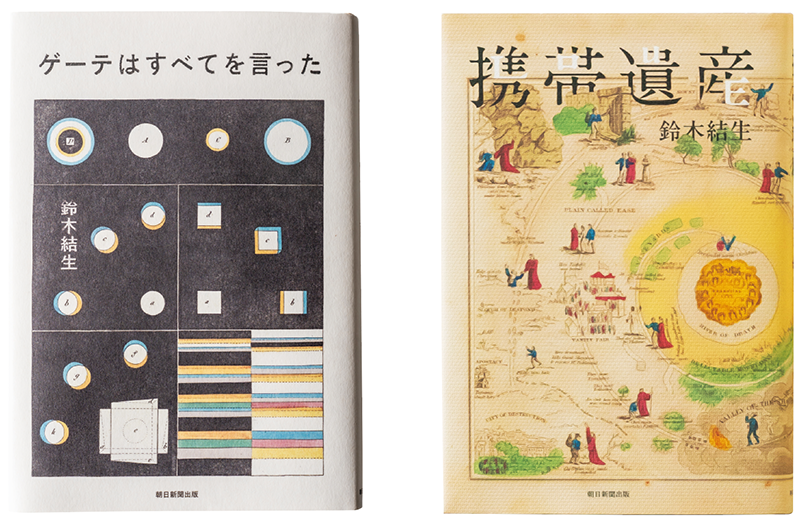

本学大学4年次に『人にはどれほどの本がいるか』で第10回林芙美子文学賞佳作を受賞。2025年に『ゲーテはすべてを言った』で第172回芥川龍之介賞を受賞。

4月25日(金)、鈴木結生さんの第172回芥川龍之介賞受賞を記念して、「芥川賞を語る」をテーマに、1999年に同じく芥川賞を受賞した平野啓一郎さんと鈴木さんによるスペシャル対談が行われました。対談では、第172回芥川賞選考会の裏側や作家を志すようになったきっかけ、執筆する上で意識している点などについて語り合いました。本講演会には、約550名が参加し、講演会は盛会のうちに終了しました。