キリスト教学とSDGsの共通項や、各教育機関において

SDGsの意識を伝えるために行っている幅広い活動について紹介します。

キリスト教学とSDGsの共通項や、各教育機関において

SDGsの意識を伝えるために行っている幅広い活動について紹介します。

小学5年生を対象とし、本校の卒業生である森山さんにフィリピンでのボランティア活動の報告をしてもらいました。児童たちは体験談を直接聞き、貧困の問題や異文化理解について学ぶ機会を得ると同時に、森山さんが最も印象に残ったというフィリピンの子どもたちの笑顔に触れ、私たちと同じように現地で生活を営んでいる人々がいることや、生きる上で大切なことは何かを考えるきっかけとなりました。

私自身、西南学院小学校の卒業生で、聖書の授業やチャペルでのお話が、理不尽な社会について考えるきっかけとなり、大学で世界の紛争問題や人権侵害について学ぶ軸となっています。今回、フィリピンでのボランティア活動で意識していた、小さなことに大きな愛を持って行動することの大切さについて話し、目の前のことからでも世界をより良くできるということを伝えました。子どもたちの心に小さな種をまくことができていたらうれしいなと思っています。

森山 和奏

さん

西南学院小学校 2015年卒業

西南学院大学

法学部国際関係法学科 3年

子どもたちが身近な人や物、場とのつながりを通して自分が生きていく社会を知り、興味をもって自らも働きかけ、その世界を拡げてほしいと思います。それはさまざまなことに感謝しながら、神様に愛され守られている安心感が土台になると考えています。秋の感謝祭では、園児が家庭から果物を持ち寄りました。収穫の恵みに感謝するとともに、毎日の園生活に関わる用務や給食の職員に手紙を添えて贈りました。

また幼児クラスでは、毎月「からだ」「季節」「素材」など、テーマを決めて環境を知る活動を行っています。遊びのなかでテーマに触れる経験をしながら、子どもたちの興味や関心が自然や環境にも向かい、物を大切にする日々の生活が環境保護、さらに未来を支えていくという意識と展望を持ってほしいと願っています。

1日頃当たり前にあるものに感謝の心を持ち、人や物を大切にできるように 23環境を知る活動のテーマは「素材」「交通」「からだ」など暮らしに関わる全般

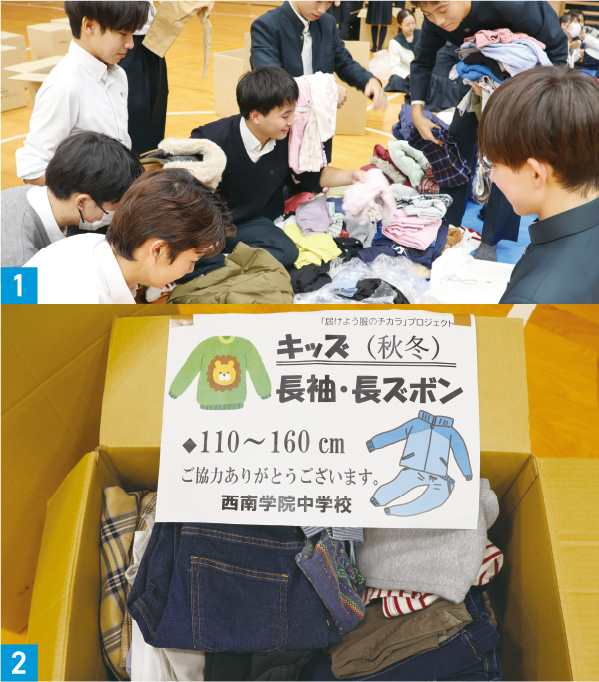

中高では、ユニクロやGUを展開する株式会社ファーストリテイリングと国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が共同で実施している、子ども服を回収して難民支援を行う小中高生対象の参加型学習プログラムに参加しています。このプログラムへの参加は「難民支援に取り組みたい」という一人の生徒の声がきっかけとなり、現在では生徒会が主体となって活動を推進。この取り組みは、生徒たちが具体的な形で社会貢献を実感できる貴重な機会となっています。生徒たちは、難民問題や社会貢献の意義を学びつつ、企業の社会貢献のモデルに触れることもできます。

今後拡大する恐れがある紛争や難民問題など地球の課題について知り、より良い未来に向けて誰かのために行動する大切さを考え、多くの生徒が社会問題に取り組む機会を持つことを目指しています。

1学校で社会課題に取り組むことで社会貢献について考える機会が増え視野も広がります 2取り組みも3回を数え、今や服の回収は早緑子供の園や舞鶴幼稚園、西南学院小学校にも協力の輪が広がっています

年長児は、ウサギやカメのお世話をしています。水替えや掃除を役割分担し、生き物の様子を観察し、気にかけながら進めています。お世話を通じて、命の大切さや責任を感じてほしいと願っています。

季節に合わせて野菜を栽培しています。水やりや害虫対策、かかし作りを楽しみ、収穫した野菜を調理して味わいます。野菜の成長を見ることで、食への関心も高まります。みんなで食べる喜びを感じ、苦手な野菜を食べられるようになる子どももいます。

ペットボトルや空き箱などの廃材を使って遊び道具の製作を楽しんでいます。子どもたちは身近な素材でさまざまなものを作り、「買わなくても作ればいい」と口にします。廃材への興味を深め、リサイクルや再利用の意識を育んでいます。

本校では、SDGsの理念を日常的に学びの中に取り入れています。例えば、5年生の社会科では水産業従事者の講話を聞く機会を設け、限りある水産資源を守り、次世代へとつなぐ重要性を考えます。また、毎年10月16日の世界食料デーに合わせて食料問題や飢餓について学び、食の大切さを再認識。こうした取り組みを通じて、児童たちは昼食の際の残菜を減らす努力をするようになりました。

SDGsについては、一人ひとりの力をみんなで合わせることで大きな力になることを伝え、日常生活に生かし実践につなげています。これからも行動することの大切さを学ぶ機会を設け、社会課題への関心を育んでいきたいと考えています。

出前授業の講師は、水産会社の株式会社アキラ・トータルプランニング。授業内容は、魚の内臓や骨を活用した商品開発秘話など

西南学院大学のボランティアセンターでは、さまざまなボランティア活動を推進しています。例えば、「寄付本★プロジェクト」は「自宅で眠っている不要本を寄付して、奨学基金へつなげよう!」という取り組みで、学内の回収ボックスに不要となった本を入れると、古本回収による買取金額が本学の奨学基金になるというものです。また、「お弁当容器を回収ボックスに入れて、被災地に災害支援金を届けよう!」という取り組みは、学内の回収ボックスで回収された弁当容器による払戻金が、本学から被災地に送る災害支援金になります。そして、学生ボランティア団体「OPEN」によるコンタクトレンズの空ケースをリサイクルする活動も始まりました。ボランティア活動が入り口となり、SDGsの17のゴールに近づける機会がたくさんあるので関心を持ってみてください。

弁当容器をボックスに入れるだけで災害支援につながる仕組み。送金先は毎年見直している

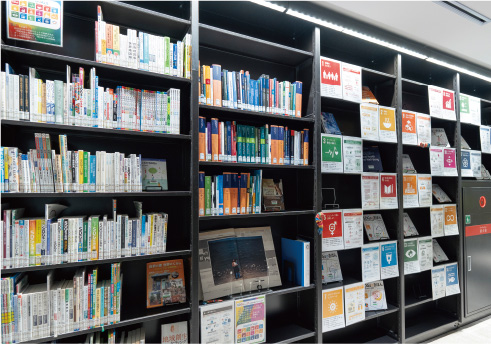

大学図書館の3階に設置しているSDGsコーナー。SDGsという言葉が「聞いたことがある」から「正しい知識がある」に変わるきっかけになればと、幅広く資料をそろえています。

西南学院 宗教主事

劉 雯竹

キリスト教の世界観とSDGsには深いつながりがあります。聖書では、神が創造した全てのものを「極めて良い」と肯定し、最後の創造物である人間に、自然を保護して守る役割を与えています。この考えは、SDGsの環境保護の理念と一致しています。

また、キリスト教の「隣人愛」の「隣人」とは社会的に弱く厳しい立場にある人を指し、SDGsの「誰一人取り残さない」という基本理念に通じます。西南学院では、この精神を具体化するために、礼拝やチャペルの時間を設け、平和、環境、異文化などのテーマで社会問題について考える機会を提供しています。実践的な一例として、西南学院の大学生が毎年フィリピンで行われるボランティア・ワークキャンプに参加し、海外の方々との異文化交流や、地域の自然環境を守る一助となるマングローブの植樹活動などを行っています。西南学院全体でも2023年には「西南学院ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン推進宣言」を発表し、SDGsの実現に向けて多様性を尊重する取り組みを進めています。

一人ひとりがSDGsを実践することで持続可能な未来を実現するばかりか、自分の価値観や世界観を見つめ直す機会も得られると思います。「多様な声」「声なき声」に耳を傾け、対話する勇気を持ち続けてほしいと願います。競争ではなく協力を、勝つことではなく守ることを意識し、明るく平和な社会の担い手となることを期待しています。