商学部は、2024年4月に創設70周年を迎えました。1954年に文商学部が文学部と商学部に分離して創設され、1962年には経済学科が開設、商学科と2学科となりました。1964年に経済学部が設置され、経済学科は商学部から独立。現在は、商学科と1966年に開設された経営学科の2学科です。2024年3月までの卒業生数は、商学科16,029名、経済学科218名、経営学科10,756名、計27,003名に上ります。時代に応じた教育を展開し、近年は企業との共同開発、商店街などでのまちづくり、公認会計士など会計専門職による講演など、実践的な学びを積極的に取り入れてきたことも強みの一つです。ベトナムやシンガポールで行う海外インターンシップ演習では、日本では得難い海外企業での実務体験ができ、卒業後のキャリア形成にも役立っています。さらに「実践!仕事塾」では、福岡を拠点とする身近な企業を招き、金融やインフラ事業を深く学ぶ機会を設け、ビジネスを多角的な視点から学んでいます。

今後の70周年事業では海外インターンシップ演習における渡航費支援や、2025年9月には商学部70周年記念事業の一環として日本経営学会第99回大会の開催を予定しています。

122024年11月19日、商学部70周年記念講演会を開催。卒業生である株式会社ゼンリン・髙山善司代表取締役社長(当時)が「『地図情報の未来』アナログ地図から電子地図~ICT時代へ~」と題した講演を行った

32024年12月16日、在学生向け商学部創設70周年記念講演会を開催。複業家の中村龍太さん(コラボワークス代表、サイボウズ株式会社執行役員)を講師に迎えた

経営に興味を持ち、西南学院大学商学部の門をたたきました。最も心に残っているのは、ゼミ(高駒ゼミ)の恩師であり、硬式野球部の顧問でもあった高田駒次郎先生です。先生は折に触れて、中学から続けていた野球に明け暮れる私に「勉強と同じぐらい、人とのご縁や人格形成を大事に」と教えてくださいました。その考えは今の私の柱といっても過言ではありません。大学祭ではゼミの仲間と協力してうどん店(駒うどん)を出したり、ゼミの卒業旅行でハワイに行ったり、さまざまな経験をさせていただきました。

卒業後は筑邦銀行に入行。2024年4月1日付で頭取になり、西南学院大学出身の経営者の皆さんと交流する機会に恵まれています。金融、インフラ、マスメディアと業界も歩む道も違う者同士ではありますが、西南学院大学という同じ学び舎で見た景色を胸に、組織を率いる立場だから分かり合える悩みや、今後の福岡・九州を元気にしていこうという思いを語り合っています。

当行が大事にしているキーワードに「動かす人」という言葉があります。DXやAIなど、技術革新が目覚ましい時代ではありますが、人と関わる大切さは変わらないのではないかと思います。西南学院で学ぶ皆さんには今しかできない経験や勉強に全力を注いでください。そして共にこれからの福岡・九州を元気に「動かして」いきましょう。

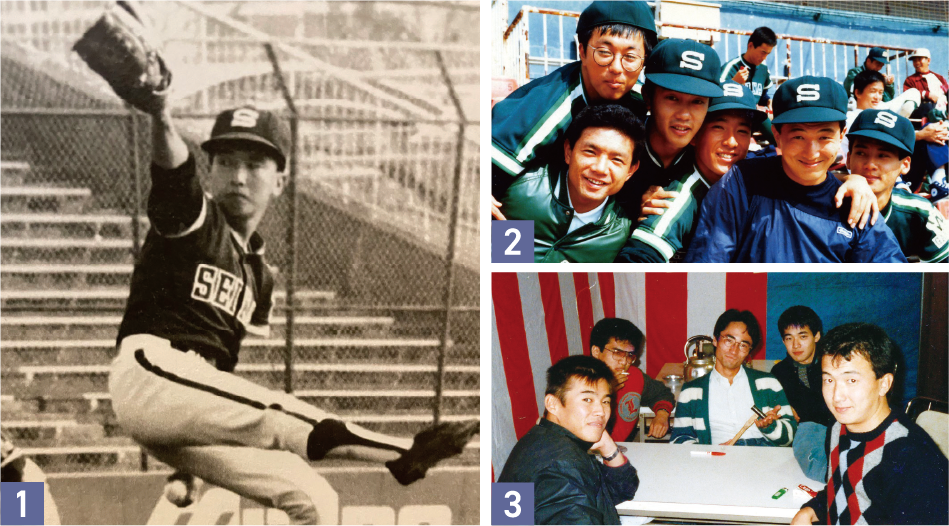

1九州六大学リーグ戦2硬式野球部の後輩たちに囲まれて 3高駒ゼミの仲間たちと、大学祭で駒うどん出店

児童教育学科は、前身の西南保姆学院、短期大学部児童教育科と合わせると80年余の伝統を有し、1974年に短期大学部から4年制へ移行、1985年には、まだ私学としては珍しかった小学校教員養成課程を設置しました。2000年代に入ると「人間科学」としての教育研究機能の拡充のため改組の母体となり、3学科・1研究科(2専攻)による学部・研究科組織への発展をもたらしました。保育・福祉・心理・教育の各分野に貢献する人間育成のため、時代に即応しながら組織とカリキュラムの改造を重ね、機能強化に努めてまいりました。近年も全学的なカリキュラム改革と歩調を合わせ資格・免許必修科目・単位数を精選することにより、学生の皆さんがデータサイエンスなど新たな分野の学びに踏み出すことを可能にしました。

ここ数年で学科を長く支えてくださった先輩諸先生方が数多く退職されました。2025年度にも新たに3名の教員が着任します。今後も西南保姆学院創設時より受け継ぐ学科の建学の精神の涵養に努め、キリスト教的人間観や教育観を育んでまいります。巣立っていく学生たちが、乳幼児期・児童期の成長および発達を豊かな眼差しで見守り育んでいくことができ、保育者・教育者としてその後も成長し続けられるよう、後押しできればと願っています。

12024年8月27日、児童教育学科50周年記念の集い音楽会を開催。学科の前身、西南保姆学院の建学の精神に係るヨハネ福音書第4章第14節「しかし、わたしが与える水を飲む者は決して渇かない。わたしが与える水はその人の内で泉となり、永遠の命に至る水がわき出る。」を体現する、ベルリン国立歌劇場メゾソプラノの木下美穂さんとピアニストの東儀かな江さんによる演奏と講演が行われた。

2児童教育学科の伝統ある大切な儀式「つるべ渡し」に用いられてきたつるべとそれに結ばれたリボン。学科の前身から受け継ぐ建学の精神(前掲:ヨハネ4.14)に対し、先輩から後輩へ受け継ぐ「真理の水脈に触れてその生命の水を汲むものとなるように」という学生信条のシンボル。

幼い頃から保育の仕事に就きたいと思っていましたので、西南学院大学児童教育学科への入学は大きな喜びでした。大学では、得意な音楽を生かして、瀬川ゼミでフルートを専攻し、応援指導部吹奏楽団にも所属しました。演奏会や、野球・アメフトの応援などにも参加。それを企画・実行した経験は、現在の保育現場での行事運営に役立っています。また、ゼミではいつも温かく見守ってくださる瀬川啓子先生の指導に励まされました。

一方で、苦手だった美術の授業では、黒木重雄先生から「課題は一つじゃないから、自分に合ったものを選んでいいよ」とアドバイスをいただきました。この学生が「できること、やりたいこと」を認める姿勢は、私が保育士として園児に向き合う上でも大切にしています。

実は大学時代、保育現場に戸惑いを感じ、一般企業への就職も考えました。しかし、「どろんこ保育園」と出合い、子どもの主体性を大切にする保育に深く共感。10年間のクラス担任を経て主任保育士となり、現在は統括主任として8施設の保育の質向上に尽力しています。

保育士は、子どもとの関わりだけでなく、保護者対応や職員間の連携など、多岐にわたる能力が求められる総合職です。日々の課題は尽きませんが、子どもたちの成長に寄り添える喜びと、新たな保育への挑戦にやりがいを感じています。西南学院での学びや経験の全てが、保育の現場で生きています。後輩の皆さんには、未来を育む保育の世界で力を発揮してほしいと願っています。

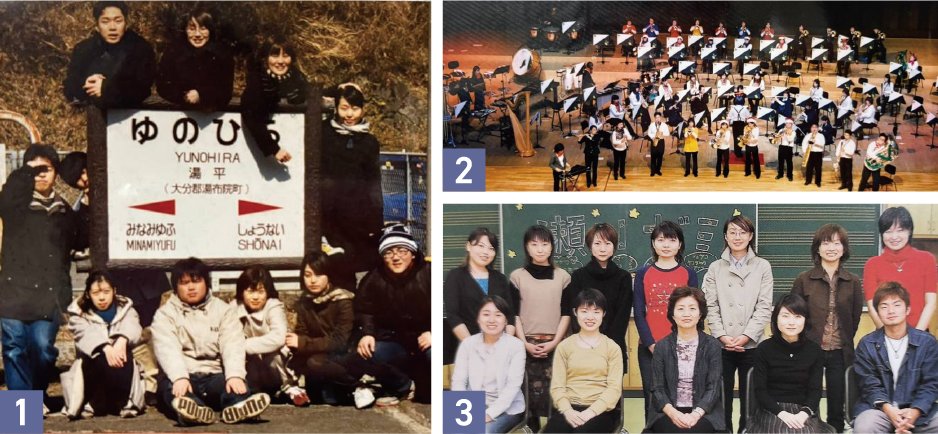

11年次の湯平合宿(年に1回の小学校訪問演奏)24年次の定期演奏会 in アクロス福岡シンフォニーホール 34年次瀬川ゼミ集合写真