-

AIのデメリットが

語られない先にある

未来とは?

-

AI(人工知能)をめぐるサイエンスでは、工学や化学、医療の分野における研究が飛躍的に発展し、その研究成果を実際に社会に導入する動きが進んでいます。一方、文学や文化人類学、社会学などの人文社会科学分野では、AIに関する研究が追いついてないように思います。どのような倫理的枠組みのもとに、どこまでAIの開発が許されるべきかという議論が十分に行われず、AIのメリットばかりが注目される状況であるといえます。

この状況のまま、AIの技術開発が進むと、私たちはサイエンスフィクションが現実となった世界を生きることになるでしょう。例えば、ベッドから起きてパソコンを起動してキーを打たなくても、頭で考えるだけでコンサートのチケットが購入でき、実際に会場に行かなくてもコンサートの様子が目に映るといったことが現実になり得ます。

これらの研究は、しばしば病気などでベッドから起き上がることができない人のための研究開発と謳われます。しかし、実際は私たちのような不自由なく生活する人々の思考と行動の支配を目的に、社会の中で実装される危険もはらんでいます。例えば、先ほどの技術も私たちが見たいものではなく、国民が見るべきだと支配者が決めつけたコンサートを見させられるかもしれません。「そんな現実が来るわけがない」と思う人もいるかもしれませんが、科学技術の発達には軍事や国の支配など私たちの思わぬ方向に利用される可能性があることも事実なのです。

-

研究至上主義が犯した

過ちを反省することが

AIをより良い発展に導く。

-

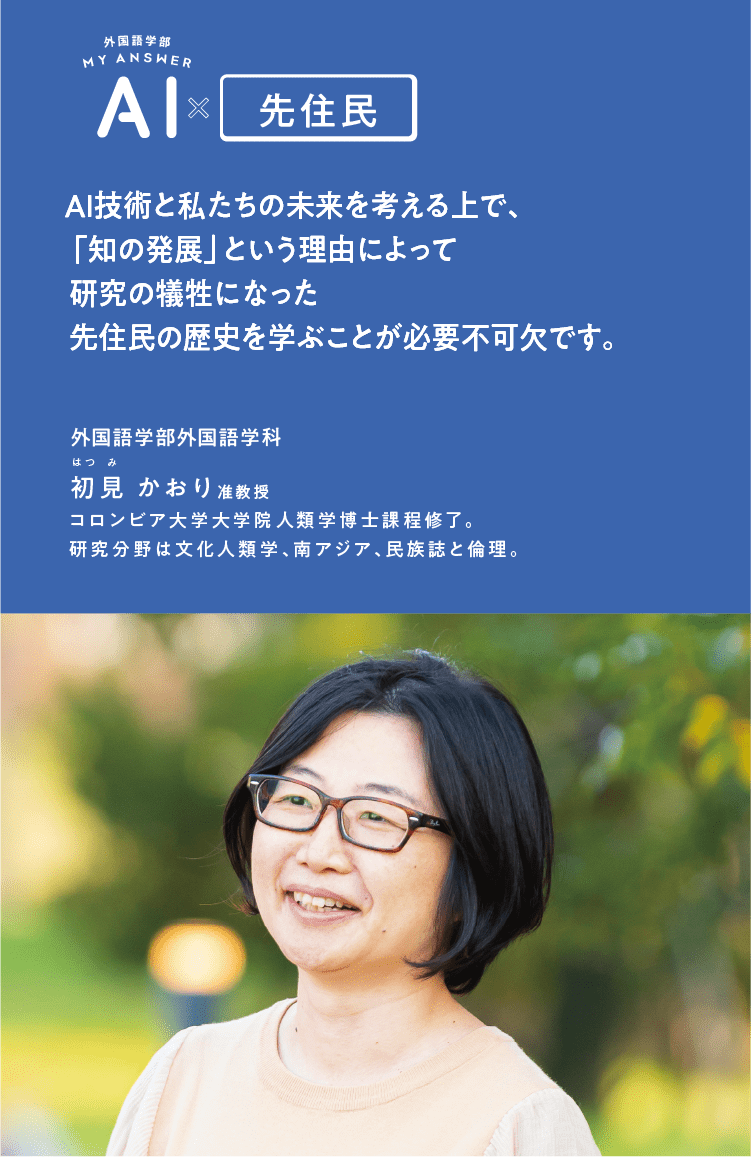

AIの進化は、暮らしを便利にしてくれるなどのメリットに注目されがちですが、一方で私たちが想像しないデメリットももたらします。

そんなAIと私たちの未来を考えるとき、先住民の視点で考えることが重要です。なぜなら、先住民に対して、広範にサイエンスが支配の道具として用いられてきたからです。その一つに、科学技術の開発と国の支配が先住民の生活を奪ったことが挙げられるでしょう。そして、私たち日本人に関わる問題で言えば、アイヌ民族を対象とした研究が挙げられます。明治以降、日本ではホモ・サピエンスにおける日本人の位置を研究することを理由に、研究者がアイヌの墓から遺族の同意なく遺骨を掘り起こした過去があります。先住民と過去の研究の問題については、今年4月、日本文化人類学会がアイヌ民族に対して謝罪する声明を公表しましたが、「人類の知の発展のため」という名目の下で、先住民の人権を侵害してきた大きな過ちがあったのです。これまで科学知の犠牲となってきた先住民には、「科学知のため」という理由でAIの技術開発を推し進めた先にある恐ろしい未来がすでに見えているのではないでしょうか。

そしてAIの技術開発は、先住民だけでなく、すべての市民の人権が侵害される問題を含んでいるといえます。事実、科学者が社会と切り離されたところで研究をしていることが挙げられます。だからこそ、科学を社会と切り離さず、社会の中で「私たちがどう生きたいか」「どのような社会を望むのか」を市民が研究者と話し合い、共有する場所を設けることがこれからのAIの技術開発には必要です。そして何より、過去の科学知による先住民の人権剥奪の歴史から学ぶことが大切なのです。

学生のみなさんには、大学4年間をさまざまな人との出会いの時として大切にしてほしいと思います。なぜなら人は皆、多様な存在だからです。肌の色や言葉の違いに限らず、隣にいる人は自分と全く異なります。その違いを深く知り、その違いを互いに尊いものとして歓待する。人との出会いにおいてこれほど面白いことはありませんから!

-

社会福祉における

リアルコミュニケーションが

果たす役割とは。

-

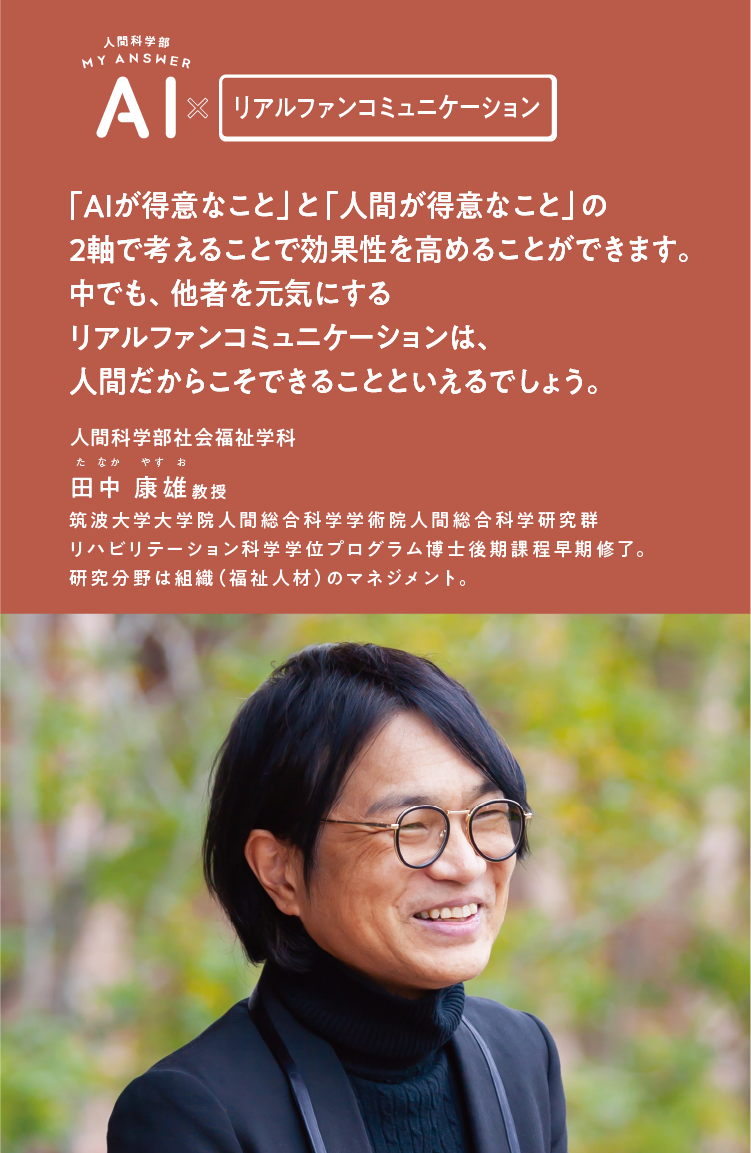

2015年の野村総合研究所の発表によると、近い将来、日本の労働人口の49%がAI(人口知能)などで代替可能になると推測されています。一方、AIなどによる代替可能性が低い100種の職業として社会福祉施設の職員が挙げられています。

社会福祉とは「みんなの幸せ」を考えることです。ただし、幸せは人それぞれ異なり、多くは自己努力によって実現すると解釈されています。しかし、社会福祉が対象とする人は、一部に他者の支援を受けながら、幸せな生活を実現されています。また、人が人を直接支援する福祉サービスでは、“人でなければならない”、あるいは“人にしてほしい”という場面が少なくありません。

例えば、社会福祉士は悩みや不安を抱えた人が問題を解決できるようサポートします。その対象者は現段階で生活上の困難を抱えている状況にあるため、言葉の選択を間違えると、彼らを追い込んでしまうことも考えられます。

そのような時、やはり大切なのは、直接会うリアルなコミュニケーションです。言葉や言葉以外のしぐさ、表情、話している場所、空気感なども巻き込んだリアルなコミュニケーションが対象者を元気にさせたり、心を癒したりすることにつながります。ChatGPTに上手く指示を与えれば、最適な言葉を出してくれるかもしれません。しかし、ChatGPTは目の前にいる人のその瞬間の気持ちの変化や空気感をつかむことは困難です。つらい人に寄り添いながら適切な言葉を選び、楽しく幸せな雰囲気を作り出すリアルコミュニケーションは、人間にしかできないといえるでしょう。

-

一人ひとりが望む幸せを

より効果的に支援する

ファンコミュニケーション。

-

では、福祉の分野でAIは役立たないかというと、そうではありません。人対人の福祉の分野でも、AIが得意な場面では積極的にAIを活用することが重要です。例えば、施設におけるサービス状況のデータをグラフを用いて作成する際、手作業よりもChatGPTなどのAIを利用した方がスピーディーに資料を完成させられて効率的です。また、介護施設では認知症の徘徊対策として、認知症の方がベッドから立ち上がるとセンサーが検知して職員に通知するというAIが実際に活用され、転倒のリスクや職員の負担を軽減しています。

こうしたことから、今後の仕事の生産性を高めるためには、「AIが得意なこと」と「人間が得意なこと」という2軸で捉えることが重要といえるでしょう。

ただし、福祉サービスは人が人を支援するものです。「効率性」のみを追求するだけでは、支援が必要なクライアントの生活の質を高める支援はできません。クライアントの幸福な生活の実現には、一人ひとりが望む支援を「効果的」に行う必要があります。そのために、AIが得意なことはAIに任せ、捻出できた時間を使って、より多くのクライアントとのリアルなファン(楽しい)コミュニケーションの頻度を重ね、内容を充実させることが大切です。そうすることで、クライアントの笑顔が増え、生活に彩りを与え、幸せな生活へより効果的にエスコートできるのではないでしょうか。

そして、ファンコミュニケーションは福祉だけに関わるものではありません。学生の皆さんも一つひとつの言葉を意識しながら、他者や自分自身と楽しく対話するファンコミュニケーションを心掛けることで、学生生活や人生をより良い方向へ変えていけるかもしれません。ぜひファンコミュニケーションを通して、自分自身も他者も元気にさせるインフルエンサーを目指してください。「今日はつらいな」という日も、好きなものを食べるなど、1日の中でファンな瞬間を作ってみましょう。きっとそれがファンコミュニケーションのきっかけになるはずです。