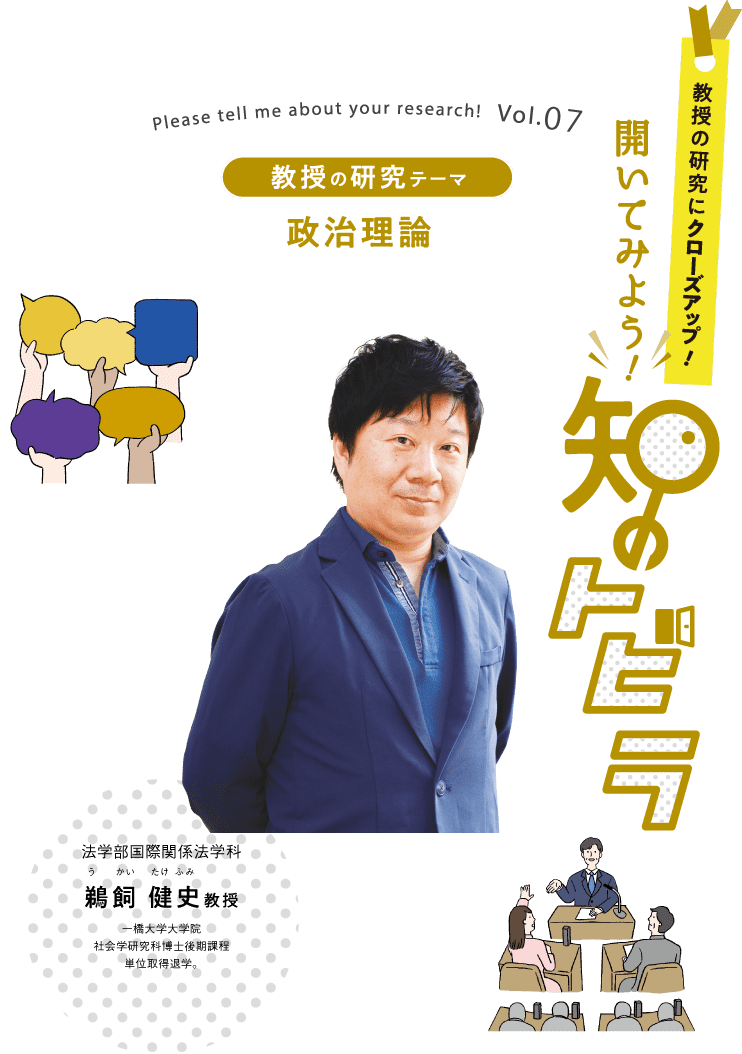

未来の民主主義の可能性を探る。

私の研究の大枠は、民主主義を理論的に考察することです。

その1つの研究テーマが「民主主義と時間」です。これまで一般的に、民主主義は国家や自治体など地理的な「領域」を軸に理解されてきました。例えば、民族、文化、経済、言語、宗教などを共通のものとする人々が集まり、民主主義を形成することが当然のことと見なされてきました。しかし、グローバル化が進む今、共通項を持つ人々だけでは民主主義は成立し難いといえます。

そこで、「時間」という新たな軸で民主主義を捉えた時、民主主義が成立するのは「いつ」なのかという疑問が生まれます。「すでに成立している」という答えもあるかもしれませんが、今を生きている私たちは、その成立に全く関与していません。そして、今の民主主義がどんなに素晴らしくても、次の世代にマッチするとは限りません。民主主義は時代とともに上書きされるものと考えられるならば、私たち自らが統治する民主主義はいつ、何を根拠にして、どのように成立し、誰を対象にするのか。そうした民主主義の成り立ちについて論理的に考察することが私の課題の1つです。

2つ目の研究テーマは、「民主主義のスピード」です。民主主義は意思決定のプロセスが複雑で時間がかかることから、緊急事態にふさわしくないと言われます。しかし、不測の事態にこそ、民主主義の柔軟な対応力が力を発揮します。社会を変化させ、さらには市民の多様な意見を政策決定に反映させる。権威主義や定式化した対策ではこうはいきません。こうした民主主義の柔軟かつ効果的な意思決定は、長い目で見た時にスピード感のある対応と表現できるのではないでしょうか。

そして、3つ目の研究テーマが「年齢と政治」です。少子高齢化が進む中、年齢の観点から政治を問い直す議論がインターネットなどで活発に行われています。しかし、それらの言説は、民主主義の整合性に欠けているものもあります。そうした言説に対して学術的な根拠を与えられるような著書を執筆しています。例えば、選挙年齢の妥当性や被選挙権を引き下げる根拠、シルバーデモクラシーとは何かなど、喫緊の課題となっているテーマを取り上げています。

こうした研究の醍醐味は、私たちの政治や社会を直に扱えることです。それと同時に、今は否定的に捉えられている意見も、論文や著書として残すことで、未来を変える可能性を担保しておけることです。いわば社会の変化に応じて民主主義をアップデートさせる際の選択肢を残すことが私の役割と考えています。

思ったきっかけは何ですか?

どのような学生でしたか?

これまで、政治学者の杉田敦氏や社会学者の倉橋耕平氏を招き、著書をテーマとしたディスカッションを行いました。また、他ゼミと共同で著名な研究者や職業人をゲストスピーカーに招いたイベントを半期に一度程度開催しています。

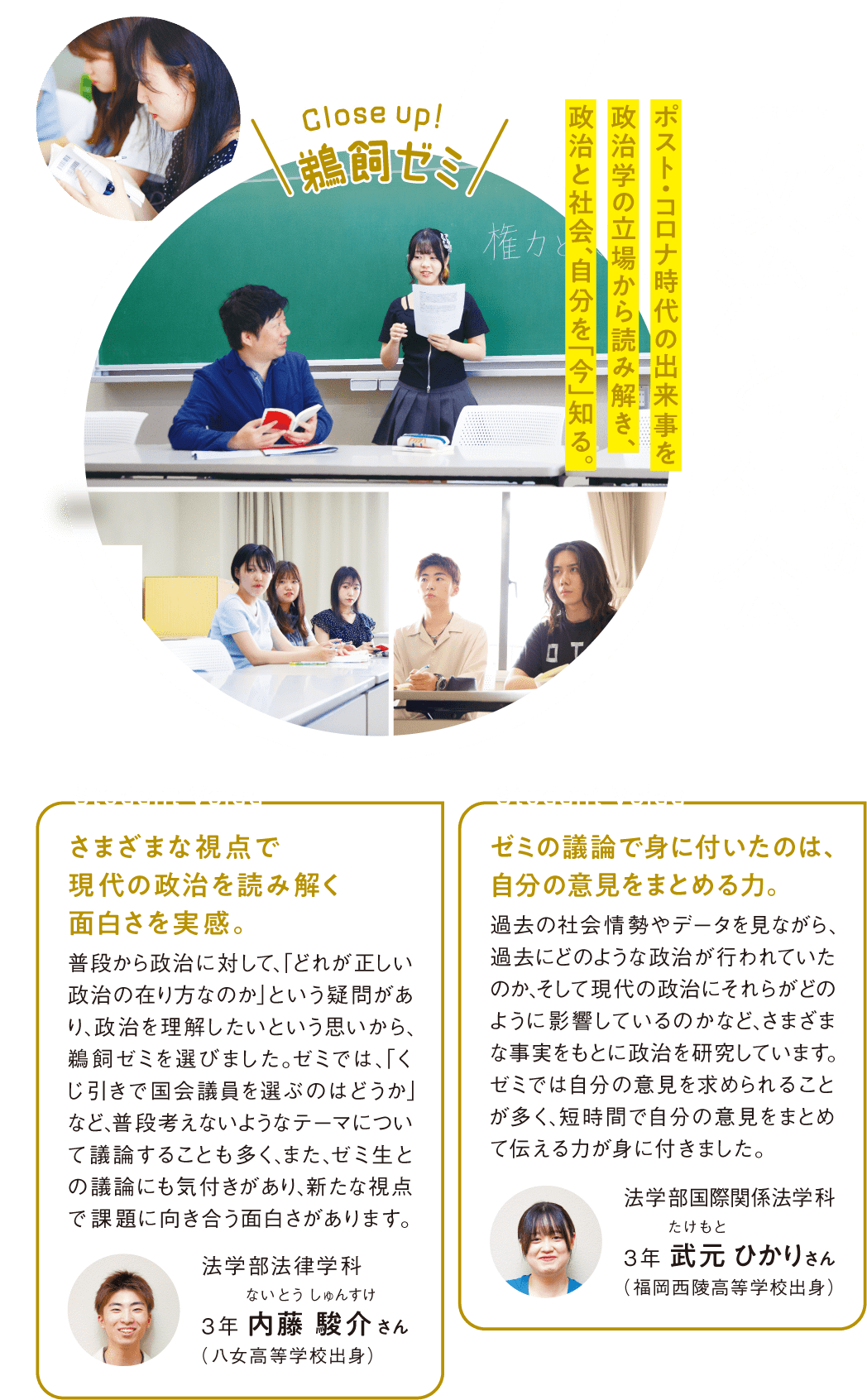

ゼミは、課題テキストを輪読・発表をベースにして、議論するスタイルで進みます。まず、『政治学入門』(犬塚元ほか⁄著)では、「政治学はどのような学問か」「政治学思想家は現在の政治と社会の何を問題にしているか」を読み解き、政治や社会の見方を学びます。次に、『戦後「社会科学」の思想』(森政稔⁄著)では、政治学や法学、経済学など社会科学全般の知の流れを、日本史や世界史とひも付けながら学び、「今」を考える本ゼミにとって前段となる知識を修得します。

これらの基礎的な知識を修得後、本題の政治学を学ぶことになります。最初は、私の著書である「政治責任」をテキストに使用し、現代の政治において「責任」がどのように捉えられているかを考察します。政党の裏金問題やロシア侵攻などを取り上げ、その責任に対する措置についてさまざまな立場から見ていきます。

3年次後期はポスト・コロナ時代の出来事からピックアップ。新型コロナウイルスの流行とその対応、東京オリンピックに対する評価を扱う論文やテキストから、政治学的視点で各問題について議論を交わし、今の政治・社会を考察します。これらの学びを通して、時事問題に対する分析力や批判力、そして問いを立てる力を身に付けることが本ゼミの目的です。

落ち着いて学習に打ち込める今、自分の生きる時代や自分自身について考えてみませんか。あるべき社会や政治の在り方を考察する本ゼミの学びは、それにふさわしい時間です。「今」を学びたい学生を待っています。