2015.05.08

オランダ、ロシア、イギリスの学生とビデオ会議をしました。

LEA*は、海外の学生との交流を主な活動としていますが、その一環として、4月から今までにオランダ、ロシア、イギリスの大学生と英語で交流しました。いずれも、16時30分から18時の時間帯です。

*LEAは、海外の大学生と英語でディスカッションできるようになるために勉強会を開いています。詳しくは、法学部ホームページのLEAリンク頁をご参照ください。

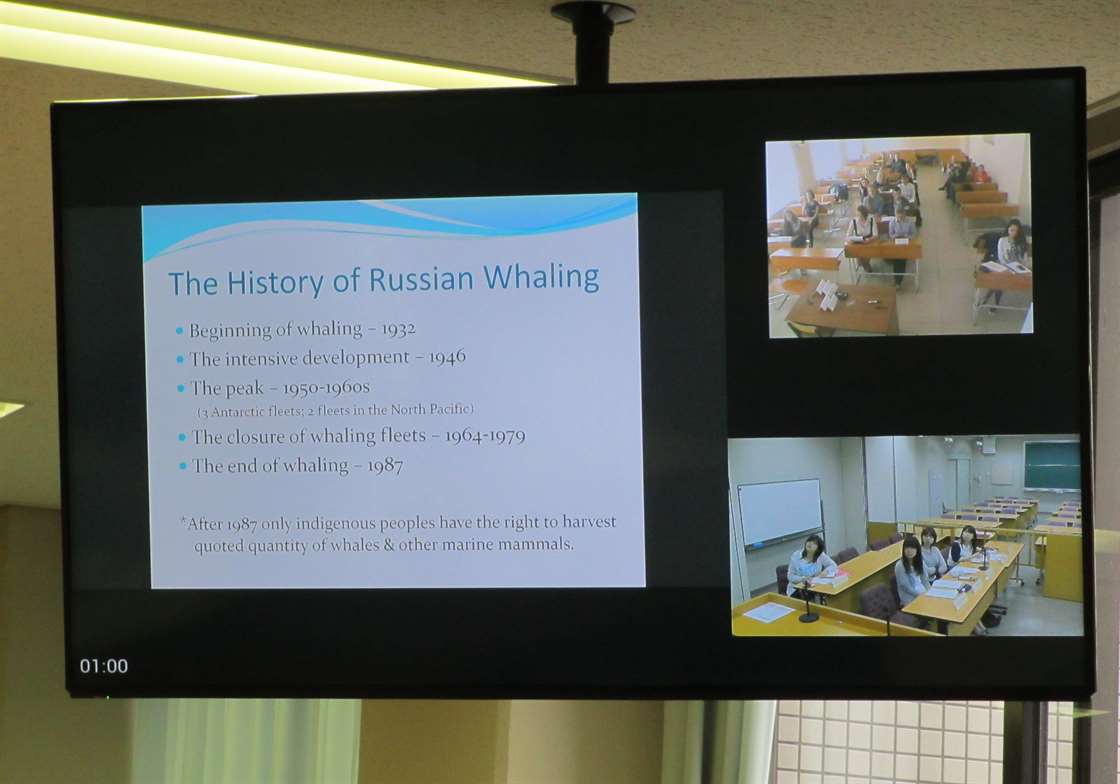

- シベリア連邦大学(ロシア)とのシンポジウム

本学の法廷教室 - アムステルダム応用科学大学(オランダ)とのシンポジウム

スカイプ使用。オランダ側から撮った写真 - ビデオ会議装置のディスプレイ

左は、ロシア学生の報告パワーポイント、

右はロシア側の教室と本学の法廷教室

4月13日(月)

アムステルダム応用科学大学(オランダ)

Sophie Poldermans講師のクラス

「undocumented asylum-seekers (難民)について」

同講師の講義をもとに、ディスカッション

4月17日(金)

シベリア連邦大学(ロシア)

Marina Lomaeva講師のクラス

「海洋哺乳動物保護と捕鯨規制について」

日本側学生の報告を聞いて、ディスカッション

4月20日(月)

中央ランカシャ大学(イギリス)

Michael Thomas 教授のクラス

フランス・モンペリエ大学の

Orange-Sibra講師と3か所で合同授業

本学法学部 古賀衞教授の報告:

「インターネットによる国際交流について」教授の報告を聞いて、ディスカッション

5月8日(金)

シベリア連邦大学(ロシア)

Marina Lomaeva講師のクラス

「捕鯨の国際規制について」

日本とロシア学生の報告を聞いて、ディスカッション

(感想)

私は、4月17日・5月8日に行われたシベリア連邦大学との交流で、日本側の意見報告を担当しました。LEAでは海外の学生と交流する際、一校につき3名程度が発表を担当しますが、今回私はシベリア連邦大学と交流するグループのうちの一人です。

4月17日には、ICJ(国際司法裁判所)の判決について・日本の捕鯨の歴史・それに関わる宗教的価値観 の3点を日本側から発表しました。私た ちは捕鯨問題について正確な知識を持っておらず、準備は想像以上に大変でしたが、限られた時間のなかで、古賀先生のご指導の下懸命に取り組みました。発表 後は何とか乗り切ったという思いでいっぱいでした。

当日はロシアご出身のコヴリギンKovrigin先生にも参加していただき、ロシア語も交えて良い雰囲気で交流できたと思います。

5月8日は、日本側から、公海上の一方的措置についての発表を行いました。この時は、古賀先生の論文を参考に意見をまとめたのですが、第一回目よりもさらに準備は大変でした。マッゴールドリックMcGoldrick先生*に原稿を添削してもらい、さまざまな助言をいただきながら発表日を迎えました。当日は歯痒い思いもしましたが、進歩のために必要な経験であったと考えています。

以下にも記していますが、シベリア連邦大学との交流は、あと一回残っています。出来る限りの準備をしても、完全に満足のいく発表をすることは難しいでしょう。それでも、努力し続けるしかありません。これは、二回の交流を通して私が改めて実感したことでもあります。

*McGoldrick先生は、オーストラリアご出身の弁護士で、今年から法学部の非常勤講師として来ていらっしゃいます。LEAの金曜日例会にも来ていただいて主に英語のプレゼンテーションについて指導して頂いています。

(法律学科3年 松藤真理子)

【今後の交流予定】

LEAでは、これからも海外の大学との交流を予定しています。日程が確定しているのは、以下の二つです。1号館101教室にて、16時20分から18時まで行われます。

興味のある方は、ぜひ見に来て下さい

5月18日(月)

アムステルダム応用科学大学(オランダ)

Sophie Polderman講師の留学生クラス(ヨーロッパからの留学生)

「freedom of speechについて」

日本側学生が報告を担当。その後、学生間でディスカッション

5月22日(金)

シベリア連邦大学(ロシア)

Marina Lomaeva講師の国際法クラス

「捕鯨の国際規制について」

日本側学生が報告を担当。その後、学生間でディスカッション

今後は、韓国、台湾の大学との交流を予定しています。9月(海外では新年度)からは、上記各地の他に、チェコ、アメリカ、フランス、リユニオン島(アフリカ東岸)、ロシア(ハバロフスク)、オーストラリアの大学を予定しています。

LEAは、法学部生なら誰でも入会することができます。英会話の経験がない人でも海外の大学生と議論ができるようになるための勉強会を行っています。

また、LEAでは、海外の相手校を見つけて打合せをするために、海外の大学を訪問しています。昨年は、韓国(ソウルと釜山)に5人、台湾(台北) に9人、オランダ・ドイツ(アムステルダム・デュイスブルク)に4人の会員を派遣しました(旅費は半額補助)。今年度の訪問先は、相手校と交渉中です。。

今年3月末に法廷教室(Ⅰ-101号室)にビデオ会議装置が設置されました。国内外のビデオ会議装置を持っている大学等5か所を繋いで会議を開く ことができます。そのため、部屋の3か所に遠隔装置のズームカメラ、大型液晶スクリーン、8チャンネルのワイアレスマイクが設置されています。

これは、大学の第12次財政計画「8000人の国際交流システム構築-インターネットによる国際授業の開発と実施-」のプロジェクトとして設置されたもので、旅費が要らないので誰でも日本に居て国際交流を経験できる施設として利用されることを目指しています。

当面は、教育・研究推進機構の教育インキュベート「インターネットを用いた法律英語教育方法の開発」と共同で、装置の操作や運用上の問題点を解決しながら、世界中の大学とつないでビデオ会議の実験を続けます。操作方法のマニュアルが完成したら、全学に開放します。。

なお、ビデオ会議装置を持たない大学や教授との交流も可能にするため、スカイプによるテレビ会議も可能な装置を併設しています。