|

2004年度フランス文化コース選考者報告 |

|

2004年度フランス文化コース選考者報告 |

この研究旅行テーマを決めたのは、ピート・モンドリアン(Piet Mondorian, 1872-1944)を調べてオランダの美術館のホームページを見てまわっていたときである。ホームページのシンプルな構図と色があまりにもデ・ステイル(De Stijl)の作品に似ていたため驚いた。また、偶然にもオランダが現代建築の先端都市の一つであるという事実を知り、現在のオランダとデ・ステイルというグループの間に何か関係があるのではないだろうか、実際にオランダに行ってみれば何かがつかめるのではないだろうかと考えるようになった。さらに、モンドリアンのアトリエの写真やデ・ステイル建築の写真を見るたびに、この空間に実際に身を置いてみたいと思うようになった。

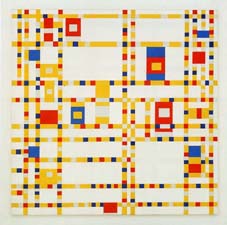

ここではまず、今回の旅行の大きなキーワードであるモンドリアンという人物とデ・ステイルというグループについて簡単にまとめてみたい。デ・ステイルとは、1917年にオランダで創刊された芸術雑誌の名前であり、またこの雑誌の寄稿者を中心とした画家・建築家・彫刻家や詩人のグループの名だ。オランダ語でスタイル(様式)という名のこのグループは、直線・直角・三原色(赤、青、黄)・無彩色(白、灰色、黒)のみを用い、普遍的、絶対的な調和(ハーモニー)を客観的に描写することを目指す「新造形主義」に則って作品を制作した。彼らの考えでは、現代人は個人主義や抑制されない主観性のために、本来の目標である秩序と調和をまだ達成できないでいる。そのため芸術は調和を人々に発見させ、個別性(主観)による障害を打破することを使命としているのだ。この「新造形主義」を確立したのが創刊時からグループの精神的な支えであったモンドリアンである。

モンドリアンはオランダのアメルスフォールトという街に生まれた。職業画家の叔父やプロテスタント系小学校の校長で日曜画家でもあった父の影響で早くから絵画に親しんでいた。はじめは風景を好んで描いたが(図1)、神智学との出会いやフランス美術界の新動向(象徴主義・フォーヴィスム)を受けて作風を展開し(図2)、40歳にしてパリへ渡ってからはキュビスムの影響を受ける(図3)。そして辿り着いたのが「新造形主義」であり(図4)、それを実現する場がデ・ステイルだったのである。モンドリアンは後にデ・ステイルを去ることになるのだが、自らが唱えたこの理論に唯1人、最期まで忠実だった人物だ。

※神智学 … ギリシア語の神を意味する <theos> と、智を意味する <sophia> の結合語。神に関する智慧を意味し、自然の秘密に深くわけ入り、単なる学問的知識ではなく、直接に本質を見抜くことによって神と神秘的合一をとげてその本質を認識しようとする。哲学と宗教の両方にまたがり、人に神への道を開こうとするが、狂信的な性格のものではなかった。モンドリアンは 「デ・ステイル」 誌創刊の1917年神智学協会を脱退している。

そこで今回の研究旅行ではモンドリアンの生家とヘリット・トーマス・リートフェルト(Gerrit Thomas Rietvelt, 1888-1964)のシュレーダー邸を訪ねた。建築家のリートフェルトはデ・ステイルの中心人物の1人であり、デ・ステイルの理論の集約と言われるシュレーダー邸を残した。この建築は現在では世界遺産として一般公開されている。またモンドリアンの生家はモンドリアンがパリにいた頃のアトリエを再現した展示を行っている。モンドリアンは自らのアトリエのすべてをデ・ステイルの理論に染め上げるかのように、家具まで手作りしていたという。この二つの空間に実際に身を置いてデ・ステイル建築空間を自分自身の尺度で把握し、居心地を体験することが大きな目的だ。また、今年2004年は「アムステルダム建築とデザイン年」となっていて建築やデザインに関する様々な企画が行われていた。そのため、現代建築のウォーキングツアー(ツアーといってもガイドブックを購入し、それに従って勝手に歩いて回るもの)に挑戦することができた。

図1 左へ傾いた柳の幹1 |

図2 ウレ近くの森 |

図3 しょうが壷のある静物2 |

図4 ブロードウェイ・ブギウギ |

![]()

■ アムステルダム

アムステルダムは「古い」街だった。小さな石造りの家々が連なり、運河の上に架かるのはゆるやかなアーチの石橋、石畳の細い道には自転車とトラムが走っている。私の宿はアムステルダム中央駅から旧市街を南に抜けた辺りにあったので、駅から乗ったトラムの車窓から古い街並みを充分に堪能することができた。古い街には、何とも言えない暖かさがある。ユトレヒトで泊まった宿では、ちょうど宿の前の歩道で石畳の補修工事をしており、工事のおじさんが手でレンガを一つ一つ並べているところを見た。整然と並んだ中にも、人の手による「ゆらぎ」のようなものがあり、見ていてホッとした気分を味わえた。

アムステルダムの運河 |

夜のアムステルダム |

アムステルダム中央駅の北側、港湾再開発地区をめぐった。アムステルダムの観光スポットはほとんどが中央駅から南の旧市街に集まっているため、観光客としてこの街を訪れれば古い街というイメージだけが固まりそうなものだが、アムステルダムは現代建築の先端都市でもあるのだ。

さすがに先鋭的で非常に面白い建物が並んでいる。緑も豊富で、きれいな芝生・街路樹がバランスよく配置されている。しかし、なぜか落ち着かない。集合住宅地のはずなのに、まるでショールームのように人間の生活のにおいが希薄だ。訪れた時間とコンディションも悪かったのかもしれない。旅の前半、オランダは連日雨で、夕方から夜にかけて少しだけ晴れ間が見える、という具合だった。そのため徒歩で行うこのツアーはというと、晴れ間を狙ってちょうど夕飯の支度時の決行となった。時間帯からいって住宅地であるこの地区でウロウロしている人が少ないのも当然といえば当然だろう。そしてこの時間帯に私はというと、そろそろお腹も減ってきて、空を見れば日も暮れかかり、風は冷たく、一日の疲れがじわじわと効いてきて…という状況だ。眼に映るものが普通以上に寂しげに見えていたに違いない。ただ、ツアーを終えて旧市街に戻った時にほっとしたのも事実だった。

港湾再開発地区1 |

港湾再開発地区2 |

アムステルダム中央駅から港湾再開発地区の方に約5分。SMCSは、アムステルダム国立博物館や国立ゴッホ美術館のあるミュージアム広場から元々は郵便局だったビルに移する最中だった。工事を行いながら一部で展示を行っている。工事現場の守衛の詰め所に見える案内所を抜けエレベーターで二階へ。急に灰色のコンクリート、白い壁、鈍い銀色の金属がつくるモダンな空間が広がった。郵便局ビルから美術館へリフォームする際、切り落としたまま放置してある壁や、物理的には入ることができない位置にあるドアなどがそのままに残されており、廃墟のような面白味を添えていた。ここではリートフェルトとクラマーという2人のデザイナーが作った家具が対比して展示され、特に椅子に関しては多くの作家の作品から、「古」と「新」、「重」と「軽」などの対立を際立たせた展示を行っていた。また、近現代絵画のコレクションも素晴らしいもので、デ・ステイル期のモンドリアンとシュプレマティズム期のマレーヴィチの作品を並べて見ることができた。

アムステルダム市立美術館内 |

国立ゴッホ美術館内 |

アムステルダム旧市街でも古い建物が多いミュージアム広場で、目立って近代的な香りを漂わせる美術館。リートフェルト設計による直線的な本館に曲線を活かした新館が増設されている(新館は日本人の設計)。館内は真っ白な壁に大きな吹き抜けから降り注ぐ明るい光が映え、とても居心地の良い空間だった。SMCSの移転に際して預かったコレクションの一部展示を行っており、モンドリアンの新造形主義期の作品を一点だけ見ることができた。明るく照らされた作品の表面と、同じく白く明るい壁が同調して、一体化しているように見えた。

■ ハーグ市立美術館

ガイドブックに「迷宮のようなつくり」とあったのに違わず、相当に入り組んだ館内。オランダ近代建築の巨匠ベルラーヘによる設計で、外観どおり直線を強調したつくりが迷路感を高めている。この美術館はモンドリアンの世界一のコレクションに加え、服飾や楽器のコレクションも豊富で見応えがあると聞いていた。服飾の展示室は地下にあったのだが、何とも薄暗く、気味が悪い…。特に、館内で迷った末に偶然たどり着いた古い衣装を展示した一角は、ハッキリ言って怖かった。背筋の寒くなるような空気が溢れ出しており、ついにそのコーナーに立ち入る事ができなかった…。

二階ではモンドリアンをはじめとするデ・ステイルグループの作品が展示されていた。真っ白な壁が空間を押しつぶさんばかりに迫ってくる。頭がキリキリと痛むような閉塞感。天井からの明かりが少なく、鈍い光が白い壁に反射して壁自体がぼんやりと光っているように感じた。それが、圧迫感の正体なのではないかと思う。「きっと天気が悪くて採光が上手くいっていないのだわ!」と自分をなぐさめて頑張って鑑賞を続けたのだが、撮った写真を見るに、私の旅行中1、2を争うくらいの晴れっぷりだった。そういえば美術館から出たときあまりの眩しさにびっくりしたような…。あんなに天気の良い日だったのに展示室のあの明かり、ワザとやっているとしか思えない。

1階に下りてみると新造形主義以前のモンドリアンの作品が多く展示されている。こちらの展示空間では窓から明るい光が入っており、特に圧迫感を意識することはなかった。思わず怖い思いもしてしまったが、二階のデ・ステイル展示空間を体験できた事はとても貴重な経験だったと思う。

ハーグ市立美術館 |

モンドリアンの生家 正面入口 |

ユトレヒトから急行電車で一駅のアメルスフォールトという街にモンドリアンの生家はある。親切なバスの運転手さんに教えてもらい、言われた通りのバス停からウロウロすること約10分。住宅が密集する一角を過ぎた小さな運河沿いに生家はあった。中は展示目的に完全に改装されており、1階にモンドリアンの生涯を紹介したビデオを観る部屋とパリのアトリエの再現展示、吹き抜けになった中2階と3階では現代の作家の作品が展示され、モンドリアンの父が校長を務めた小学校の教室も再現されていた。吹き抜けの1階部分は小さなカフェになっていて、とても心地良い時間を過ごすことができた。

再現されたアトリエに身をおいてみると、意外に狭いな、というのがはじめの感想だった。写真で見た限りでは広々とした空間を想像していたが、実際は6〜8畳程だろうか。白い壁に彩色したボードが貼り付けてあるため、壁の存在感が強い。しかし、ハーグ市立美術館の展示空間と比べると、そこまで窮屈な感じはしない。かといって国立ゴッホ美術館で見た壁と絵画の一体感とはまた少し違ったものがあった。

■ シュレーダー邸

内部見学はガイドつきのツアーでしかできなかったため、ユトレヒトに着いた初日にユトレヒト中央駅近くのVVV(観光案内所)で予約を入れてもらった。しかし、見学当日寝坊。出発が遅れ、急いでいるときに限って道に迷い、よもや見学できないかと半泣きで走った甲斐あって、遅刻ではあったが無事邸内に入ることができた。この邸宅はトゥルース・シュレーダー=シュレーダー夫人が夫の死後、夫人とその2人の子供のために作られせたものだ。設計はリートフェルト。私がとても感動したアムステルダムの国立ゴッホ美術館の設計も彼である。リートフェルトとシュレーダー夫人は意見を出し合いながら協力してこの空間を作っていった。実際にリートフェルトとシュレーダー夫人は、この館の一階にオフィスを設け、数年間一緒に仕事をしていた。

想像していたよりもはるかに小さな建物で、オモチャのような印象を受けた。実際にリートフェルトは、自分の建築は手ごろな価格で建てられるということを示すために廉価な素材を選んで使った節もあるらしい。驚いたのはすべての部屋にカーテンがないこと。かわりに三原色に塗られた板を窓にはめこんでカーテンの代わりにしていた。この板がまたびっくりするような場所に隠されている。二階の居間だけは窓が大きく、小柄なシュレーダー夫人には毎日板をかけ外しすることは困難だという理由でロールカーテンがかけられていた。ロールカーテンは当時電車の窓などに使われていただけで、居室のカーテン代わりに使うというのは非常に珍しいことだったとガイドのお姉さんが教えてくれた。二階の居間・夫人の寝室・二人の子どもそれぞれの部屋は間仕切りを外すと大きな一つの部屋になるように作ってあり、天井から吊り下げてある間仕切りを動かして空間を組み立てる作業はパズルのようでとても面白かった。

わくわくするような仕掛けがたくさんあったので見学中は夢中だったが、ふと気づいた。シュレーダー邸は、私が読んだ限りの文献では「デ・ステイルの理論を集約されて作られたもの」と紹介されている。しかしシュレーダー邸で私が感じたのは、デ・ステイルの作品が持つ直線のみの厳しさやある種の退屈さではなく、直線を組み合わせる楽しさだった。

シュレーダー邸外観 |

シュレーダー邸内部 2階リビング |

今回の旅を振り返ってみると、旅の最初でアムステルダム旧市街の古さと居心地の良さ、港湾再開発地区の新しさとよそよそしさを体験したことが、やはり強烈な印象を私にのこしていた。そのため、後に見て回ったゴッホ美術館の開放感・シュレーダー邸の面白さに対してハーグ市立美術館(二階デ・ステイル展示室)の閉塞感・緊張感という対立が際立ったように思う。

モンドリアンのアトリエは、ハーグ市立美術館のデ・ステイル展示室で感じた圧迫感を想像していたにもかかわらず意外に居心地が良かった。その理由の一つは、公的な空間と私的な空間の違いではないだろうかと私は想像する。デ・ステイルの厳然たる理論を公の場で実現するならば、その中に入った人間は、厳しく限定された造形を外部から受け取る。そのため、厳しさを強制されたように感じ、閉塞感を募らせるのではないだろうか。反対に、他人が介入しない自分のための空間にデ・ステイル理論を構築するとき、そこには作り、使う者の確固たる意思が存在する。内側からの欲求で厳しい造形を実現すれば、造形の厳しさとは別の次元で居心地の良さや面白さが出てくるのではないか。その最たる例が、使う本人の要求を充分に実現したシュレーダー邸であり、モンドリアンのアトリエなのではないかと思う。アトリエも再現なので、モンドリアン本人がどのような空間を目指し、実際に身をおいていたのか、今ではもうわからないが、デ・ステイルの建築空間は直線だらけの退屈なものではなく、居心地の良さや面白さがある、ということがわかった。また、一見どれも同じように見えるモンドリアンの新造形主義絵画が、展示空間によってこんなにも表情が変化するのだという事に驚いた。

そして、一番の収穫は国立ゴッホ美術館での体験である。私はかねてから気になることがあった。それは、モンドリアンはなぜ生涯画家であり続けたのかということだ。デ・ステイルには当初から建築家が多数参加していた。モンドリアンも認めているように、彼らの目指した普遍的な調和と、それによる未来の人間のための新しい環境・新しい生活を実現させるためには建築が合理的な手段だと思われたからだ。また、モンドリアンは自らの論文「自然的リアリティと抽象的リアリティ」(1919〜20年)の中で、新造形主義絵画は人間をとりまく空間に転移されるや否や消滅することになる、としている。画家であるモンドリアンが絵画の消滅を予言しているのだ。それなのに、死ぬまで絵しか描かなかったのはなぜなのか。

まず、絵画とはモンドリアンの目指したものを実現させる第一歩だった。未来の人間のための新しい環境は、絵画に始まり建築や都市計画を経て、最終的には視覚環境を通じて実現されるからだ。そして、はじめの一歩でありながら、実は最も有効な手段こそ絵画だったのではないか、と私は考える。

国立ゴッホ美術館でモンドリアンの作品を見た時、作品の表面と壁が一体化し、作品が壁のなかに溶けてゆくような感覚を覚えた。壁に溶けた絵画はそのまま壁伝いに私を取り巻く空間を形づくる。まるで、モンドリアンの言う「未来の人間のための新しい環境」が目の前に実在するような―そんな体験だった。

モンドリアンがめざしたのは、自然の悲劇性から解放され、真に抽象的な生活を送ることができる新しい人間、そして新しい世界だった。これをモンドリアンの生きた時代に最も完成された形で表現できるもの、それは実体のある建築や彫刻ではなく、新しい世界の芽を出す種のようなものだったのではないだろうか。そして、種の機能を果たすのに最も適したものこそ、絵画だったのである。

最後に、研究旅行の奨励制度が私にとって素晴らしい機会を与えてくれたことに対し、改めて関係の諸先生方に感謝したいと思う。ありがとうございました。