|

2003年度フランス文化コース選考者報告 |

|

2003年度フランス文化コース選考者報告 |

なぜモネは同じ構図の作品を何枚も描いたのか、その解釈として次のような考えがある。連作において、個々の作品の比較から感じとられる連作全体の関連性と連続性が、流れつつある時間、すなわち持続としての時間を示している、というのである。なるほど、一枚の作品を一瞬とするなら、その連続は時間の持続といえるのかもしれない。そう考えた私は「時間」という画面上には存在し得ないものの表現を中心として、モネの連作の研究を始めた。そしてこの研究旅行ではモネが光の変化に伴ってカンヴァスを代え、次々と作品を描いていったのと同じように、デジタルカメラでその変化をとらえ、実際の風景とモネの作品とを照らし合わせ、比較してみようと考えた。

またモネが作品を描く上で追求したことのひとつに「風景を前にして自分が感じているものを画布に表したい。そして、この絵の前に立って観る鑑賞者にも、自分が感じたものを追体験してほしい」ということがある。この「追体験」とは実現されているのか、ということも美術館での作品鑑賞によって考えたい。

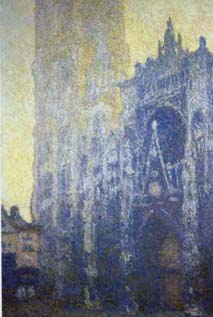

ルーアン大聖堂連作では、様々な時間とそれに伴う光や大聖堂の様相の違いが描かれている。これらの作品を、時間の経過や天候の違いに沿っていくつかのグループに分類してみることにする。

■ 朝の情景

全体の色調が青い作品や、全体が黄色い作品。早朝の作品では、左側の塔と中央の塔との隙間に、ほんのりと差す光が特徴的である。また朝霧がかかり、全体が青く、大聖堂もぼんやりとしか見えない作品もある。

■ 正午〜2時くらい

この「正午から2時」という時間は、午後の光の効果をとらえるために、モネが指定した時間である。作品では絵の右側から左側に光が差しており、入り口やバラ窓の影がはっきりと描かれている。また大聖堂の色彩は、白、黄色、茶色など幅があり、正面の装飾部分にできる影に空の色と同じような青色が使われているのが特徴的である。

■ 夕方、日没

大聖堂の前に建っている家々の影が、大聖堂の下辺まで伸び次第に上へ上っていく様子が描かれている。それと同時に、大聖堂の色彩もオレンジやピンクなど、赤みの強い色によって描かれている。

■ 日没後、あるいは曇りの日

青やグレーなど全体的に暗い色調で描かれており、太陽の光が当たったような、明るい黄色やオレンジは見られない。

このように、時間帯によってそれぞれ異なる特徴が示されており、また大聖堂の色彩も、様々な色によって表現されていることがわかる。このような大きな色彩の変化は、実際の風景の中で私たちの目にもはっきりと見えるものなのだろうか。それとも、 画家モネの特別な観察眼によってのみ捉えることができる光の効果、色彩の変化なのだろうか。

研究旅行のためフランスを訪れたのは2003年9月18日から9月25日までである。そのうち2日間はルーアンに滞在し、モネが描いたルーアン大聖堂を約15分おきに写真に撮り続けた。またパリでは〈ルーアン大聖堂〉連作を並べて鑑賞することができるオルセー美術館を訪れた。この実際の風景と作品とを比較したい。

ルーアン大聖堂 朝 1893 |

ルーアン大聖堂 昼 1893 |

ルーアン大聖堂 夕 1892 |

ルーアンはパリから国鉄(SNCF)で一時間ほどの場所にある。セーヌ川河口に近い、フランス北西部の都市である。古い町並みで、教会がとても多かった。太陽はルーアン大聖堂の背後から登り、斜め正面の方角に沈む。日の出は午前7時くらい、日の入りは午後8時くらいで日本に比べてかなり遅い。夕方5時でも日が高く、昼間かと思うほど明るかった。太陽の感じも違い、とても光が強い感じがした。

____2003年9月19日_____________________________________

18時28分、大聖堂前に到着するとすでに左側の塔には、向かい側の建物の影がかかり始めていた。大聖堂の色は薄い茶色に見える。

18時52分、向かいの建物の影が少しずつ上へ上がり、大聖堂の色も少しずつ赤みを帯びていく。

19時09分、さらに赤みを増す。大聖堂を見ていて、モネの夕日を浴びる大聖堂の絵そのものだ、と感じた。

19時24分、入り口部分はほぼ陰に隠れ、大聖堂自身が輝いているかのように感じるほどオレンジ色に照らされている。また右下がりだった影が水平に見えるようになっている。

19時36分、大聖堂の半分ほどまで影が上ってきている。色は赤、もしくはピンクに見え、こんなにも赤く変化するものか!と驚くほどだった。この時間帯は、本当に「輝いている」という言葉がぴったりなほどに、オレンジやピンクに照らされている。この時間の大聖堂が一番美しいと思うほどに光を放ち、まさに大聖堂そのものが生きているかのような強いエネルギーを感じた。

19時44分、夕日が沈む直前で、大聖堂に当たる光も弱く、急にさめた色に変化する。日が当たっている部分と影の部分との境目もあいまいである。

20時03分、完全に日が沈み、大聖堂の色は暗いグレーに変化する。先ほどまでの輝き、生き生きとした姿は消え、落ち込んでいる、あるいは死んでしまったかのような沈んだ印象を受ける。

辺りが暗くなると大聖堂はライトアップされる。これはもちろん最近のことで、モネが絵を描いていた当時は見られなかった姿であろう。

____2003年9月20日_____________________________________

朝7時30分、カテドラルは「青白い」。絵の先入観もあるかもしれないが、少なくとも肌に感じるのは、あるいは「印象」は青色。また、昼は半袖でいいほど暑いのに比べて朝はコートを着るほど寒い。その冷たく張り詰めた空気と、まったく人のいない静けさの影響もあるのではないかと思う。

7時56分、朝日が背後から大聖堂に当たり、中央の塔と左側の塔の隙間がほんのりピンク色に染まる。この光は先ほど分類した朝の情景の作品にも特徴的な光の効果である。

8時になるとこの光の効果はより強いピンクになり、照らす範囲も広くなる。また「朝」という題名で、オレンジ色の作品があるが、日の出の位置(背後から日が差している)を考えるとこの効果はありえないのではないかと思う。正面ではなく、日が直接当たっているカテドラルの側面にはそんな効果が得られるが。あるいは季節によって太陽の当たり具合が変わるのかもしれない。

10時25分、日が高くなり、塔の隙間に当たる光も赤みが弱まり白くなってくる。

11時になると、白っぽかった空もすっかり青空になる。

12時〜13時にかけて、空はますます青さを増し、一方塔の上方は白く照らされ、その両方の対比がはっきりとしてくる。

15時になると太陽が大聖堂の正面に回りつつあり、ファサードに直接日が当たるようになる。昼の情景を描いた作品に見られる、大聖堂のファサードの装飾部分に浮き上がる影は、ここではじめて現れる。

ここで偶然、モネのアトリエだった部屋にあがることができた。この部屋は、連作制作の前半、1892年にアトリエとして使っていた部屋で、現在この建物は観光案内所となっている。観光案内所のマネージャーが、朝から大聖堂の写真をとり続けている私に気づき、ぜひ中から写真を撮るようにと声をかけてくれたのである。写真を撮ることができた窓は大聖堂のほぼ真正面だったが、実際にモネが絵を制作していた窓はこれより二つ右隣だそうである。大聖堂は下から見上げてみたのとはかなり印象が違い、目の前に迫ってくるような迫力があった。堂々と、より大きく見えた。

15時30分、大聖堂は真っ白に見える。前日に見た夕暮れ時の赤さや、午前中の青やグレーの大聖堂とはまるで別物かと思うほど、真っ白に照らされている。また中央の扉口にも光が差し始める。作品解説には「午後の光の効果を得るため、モネは正午から2時まで描くことにこだわった」とあったが、この日、12時から14時の間はまだ大聖堂正面に日は当たっておらず、だいたい15時から17時くらいを指すのではないかと思う。

15時53分、ファサードが真っ白に照らされる一方、その装飾部分には影ができ、全体的に縦の線が強調されて見える。モネの絵のなかで装飾部分の影が青などの極端に異なる色で描かれているのも、この光と影のコントラストの表現で、この時間帯の作品に特徴的な描かれ方だといえるだろう。

16時10分、中央の扉口にさらに光が入り、影は半分ほどに見える。

16時35分、今まで陰になっていた左側の入り口にも光が当たり始める。

17時にはバラ窓にできる影が、モネの絵にしばしば描かれる三日月形になる。また大聖堂全体の色も、白さが弱まっている。この時間から18時にかけて、徐々に黄色っぽくなっていく。

17時23分、中央入り口の奥にあるオレンジ色の扉にまで光が届き、見えるようになる。また全体に均等に光が当たり、装飾による影はもはや強調されていない。

18時16分、大聖堂の向かい側にある建物の影が大聖堂の下辺にかかり始める。大聖堂の色も、より黄みを増している。

18時48分、建物の影はかなり上まで上り、大聖堂ももはや白さはなく、薄茶色っぽく見える。

2003年9月20日 7:30 |

2003年9月20日 17:02 |

2003年9月19日 19:24 |

オルセー美術館では〈ルーアン大聖堂〉連作のうち4作品を見ることができた。これらを見て感じたこと―モネは大聖堂という建築物を描きたかったわけではないし、また時間の経過を表したかったのでもない。表現したかったのは、その場の空気、そのときの大聖堂の表情ではないかと感じた。

作品を見るより先に、ルーアンを訪れ、大聖堂の実物を見ていた私には、絵を前にするとルーアンでの情景がありありとよみがえるようだった。その感覚は「目の前に大聖堂がある」という、建物を見ている意識ではない。むしろ建築物としてのルーアン大聖堂の姿は描かれていないように感じる。伝わってくるのは、「ああ、あの朝の風景だな」「午後の、日が強く差している、あの時だな」という感覚で、そういう意味で本当に目の前に大聖堂を見ているように感じた。画布に塗られた色彩によって、描かれている時間や大聖堂の表情、その場の空気みたいなものがはっきりと伝わり、感覚としてリアルによみがえる、まるでその場に立っているかのような錯覚に陥るのである。この点でモネが追求していたことのひとつである、自分が感じていることをありありと表現し、鑑賞者にもそれを追体験してもらう、ということは達成されているのではないかと思う。ただし、これは実際にルーアン大聖堂を見た人にしか伝わらないのではないか。私がルーアンを訪れる前にこの作品を見たとしても、このようには感じなかったかもしれないと感じた。

4枚の〈ルーアン大聖堂〉を並べて観ることができたが、連作を通して感じられる時間の持続といったものを、その4枚から感じることはなかった。4枚がばらばらの時間の情景を描いた作品だったからそこに時間の連続性を感じとれなかったのかもしれない。あるいはたった4枚の作品の連続では、時間の流れを表すには不十分だったのかもしれない。だが連作から時間の流れを感じるというよりも、一枚一枚からその中に描かれた時を感じることができるのである。それは前述のような、周囲の雰囲気を含むものとしての時間である。そしてそれは同時に、陽に照らされ、生きていると感じさせるほどのエネルギーを放つ大聖堂の姿を、私の前に現前させる。実際のルーアン大聖堂を見ていて「まるで生きているみたいだ」と強く感じたように、絵を観てもやはり、刻々と表情を変えてゆくルーアン大聖堂の生命感を強く感じるのである。

ところで、4枚の〈ルーアン大聖堂〉連作のうち1枚は他と構図が違い、正面から描かれたものだった。この絵は、私が大聖堂の向かいの二階から見た風景とよく似ていた。おそらく、他の作品を描いた右側の窓ではなく、大聖堂正面の窓から描いたのだろう。私が二階から大聖堂の正面を見たとき、下から斜めに見るよりもずっと迫力があり、その堂々とした姿に驚いたのだが、その迫力は、同じようにこの正面からの絵に表現されているように感じた。この絵だけは「周りの空気」ではなく「建物の迫力」が伝わってくるようだった。モネ自身も、正面から見ると建物としての迫力が強調されると感じていたのではないか。そしてそれは、モネが建築物として大聖堂を描いているのではなく、あくまで自分の感じた印象として絵を描いているということを示しているように思う。

研究旅行を通して感じ、わかったこと―ひとつはモネの絵の再現性というのは、モチーフそのものを本物らしく描くといったものではなく、「その場にいる」という感覚を再現するものであるということ。そしてもうひとつ大きな発見だったのは、モネが描いた色彩そのままに、ルーアン大聖堂は時間とともに様々にその色彩を変えていく、ということである。そしてその変化する姿は私に、まるで大聖堂自身が生きているかのように感じさせた。モネが連作において表現しているもの、それはこのような大聖堂の生命感ではないだろうかというのが、今私が考えている仮説である。卒業論文においてはこの研究旅行での成果を軸として、「モネが連作において表現しているものは何か」ということをさらに深く考えたい。