|

2003年度ヨーロッパ思想コース選考者報告 |

|

2003年度ヨーロッパ思想コース選考者報告 |

初めて行く国、しかし同時に多くの見所を抱える国であるので、訪れる都市の設定に多少の妥協は必要であった。ローマ、ヴェネツィアを外さずに行けるように取り計らった結果、フィレンツェとミラノ、フェラーラ、ヴェローナを廻ることになった。ゲーテ「ナポリを見て死ね!」のナポリを訪れることができなかったのは残念である。

ローマの朝 |

ローマに到着後、現地添乗員の方に受けた説明のなかでスリに注意という話だったが、「彼らには悪いことをしているという意識はありません。カトリックの考え方に基づいて、お金を持ってない人がたくさん持っている人からもらうのは当然だと考えています。それから、タクシーなんかはぼったくりが多いですが大抵の場合は抗議すればきちんと返してくれますし、その代わりと言っては何ですが、こっちの人は日本人のように暗算が得意ではありませんので、もし皆さんがおつりを多く受け取った場合などはラッキーと思って受け取っちゃって下さい。」と言ったのには驚きと違和感を覚えた。その違和感は、私が人間の決定よりも計算機の決定を正しいとし、善であると判断しているために生じたものであろう。

コロッセオ |

コロッセオ |

ローマ一日目は、ポポロ広場、スペイン階段、トリニタ・ディ・モンティ教会、ナヴォナ広場、コロッセオ、パンテオン、トレヴィの泉、カンピドーリオ広場、フォロ・ロマーノ、クイリナーレ宮、フォロ・トライアーノ・・・と37℃の炎天下を殆ど休むことなく歩き回り、時差ボケも回復しないうちであったため、すっかり体力を消耗してしまい、昼過ぎからはふらふら歩くのがやっとな程であった。旅行は体力勝負だというのをこのとき初めて実感した。同時に、普段いかに自分自身の体が動かされていないかを気付くことにもなった。

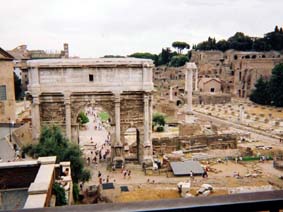

フォロ・ロマーノ |

ナヴォーナ広場 |

フォロ・トライアーノ前にて |

夕日に染まるクイリナーレ宮 |

人間は神のためにこのような建物を創り上げたが、それは結果として、あるいは目的の時点で人間のための宗教空間となる。等しく見える人間たちの雑多な集合を維持するには、絶対的な力が人間以外において必要であった。それが即ち神の存在ということになるのではないか。寺院の前の広場もまた、その広さを以て、人間は小さいのだということや、また時間の経過において変化を続ける人生にも、この広場のようにいつも変わらずに存在するものがあるのだということを人間たちに喚起しているように思われた。

ヴァチカン美術館・階段 |

ヴァチカン美術館・中庭 |

ローマではヴァチカン博物館を見学した。膨大な数の作品がある。ヴァチカン博物館のラッファエロの署名の間でのこと、あまりの人の多さと自身の体の疲れから、部屋の隅に座り込んでしまった。すると、ラフに腰掛けている警備の格好の男性がこちらに何か指示をした。私は「立ちなさい」と言われるのを予想していた。しかし彼は、私が座り込んでいるすぐ背後の壁に窓枠のところで段差になっているのを指して、その上に座るように言ってくれたのである。「アテネの学堂」や「聖体の論議」を、まさかそんな姿勢で鑑賞できるとは予期しなかったし、今振り返っても、私が腰掛けて足をバタつかせながら観たあれが教科書で見ていたあの絵画であったのか、多少の疑念を感じるのである。館職員の名札をつけた中年男性は私が絵画を観て廻るのに付いてくるので何か不審であると見られているのかと思っていると、日本人か中国人かを尋ねてじろじろ見ながら微笑むなど、所謂ただのナンパ的なものであった。上に挙げたいずれの例もおそらく日本のいかなる博物館、ひいてはヴァチカン博物館のように世界的に名高い博物館があるとすれば、そこでは経験し得ない経験であろう。日本の博物館ほど、展示品に近寄らせない、触らせないなどの厳しい管理体勢がとられているところはない、と聞いてはいたが、このような体験をすると、「国」の違いやそれに由来する国民性の違い、「文化」の違いを体得するものである。

ミラノではレオナルド・ダ・ヴィンチ『最後の晩餐』を、20名ほどで15分間ずつ、その美術館のガイドに沿って鑑賞した。私たちは自由と同時に立ち現われる責任を負う。自由が大きければ大きいほど、責任も大きくなる。ある程度の制約は味方である。区切りが雑多な人間を統制してくれる、権力である。押さえつけるものがあるからこそ、それに立ち向かう思想が、姿勢が生まれる。ただ、何事も加減が大事、と言うように、その程度が問題となる。全て一つとして同じもののない個々人を一つにまとめようというのだから。

これらの博物館巡りにおいて、私は芸術作品の鑑賞の難しさを目の当たりにすることとなった。私は、美術館や博物館でいつも困ってしまう。殊にヴァチカンやウフィッツィのように多くの名作を含めた膨大な数の展示品を前にすると、そこにある全ての作品を観るべきなのか、そして、どの作品に一体どれほどの情報を以て、どれほどの時間を費やして観ればいいのか分からない、判断ができないからである。先の『最後の晩餐』の例にみられるように、時間が設定され、観るべき方法によって観られるべきポイントが指定すなわち限定されている場合は、芸術作品の鑑賞はより明確な意識で終えることができるものである。「あの制約があったのだから、たとえこの鑑賞が不十分なものであったとしても仕方のないことだ」と言い訳することができる。あらゆる規制は責任を個人から切り離すための装置である。

ドゥオーモのクーポラからの眺め |

ドゥオーモのクーポラからの眺め |

街の中心部から少し離れたところにあるホテルへ戻るとき、誤ったバスに乗ってしまったために道に迷った。そのとき近くの工場の入り口に施錠している支配人らしき男性と、横に停められた真っ赤のアルファロメオの助手席には真っ赤なお召し物のご夫人がいた。ホテルまで乗せていただくこととなったのであるが、英語はあまり理解されず、婦人とはフランス語で意思の疎通を図ることとなった。英語は確かに政治や経済の場においては世界語として有効であるが、日常レベルでは‘当たり前’でないように感じた。

サン・ジョルジョ・マッジョーレ島 |

サン・マルコ広場のオブジェ |

ヴェネツィアに入る前日の宿泊先がメストレという本土であったため、島へ入るのに電車を利用した。時間やホームが直前に変更されるのが日常的であるため、階段に近いところで放送案内に注意しておくのが賢明だというガイドの言ったとおり、ギリギリになって階段を降りたり昇ったりした。フレキシブルであるように見えるが、毎日同じダイヤで運行されているのであれば、却って、決められた時間・決められたホームで列車が出入りするほうが単純であると思うのだが、この現象は何が原因で起こるのか、調べたい。

このようなことは日本の交通事情では起こり得ないし、私たち日本人は、そのように予め定められた時間・場所で物事が進められることが正しいことであると信じている。しかし、だからといってそれは‘当たり前’ではないのである。自国においてあまりに一般的な事柄は、他国におけるそれと比較しないでは、自国に特有の一観念に縛られていることすらも気付くことができない。

ヴェネツィアは、迷路のような、テーマパークのような都市である。初めに建設されたのは421年ともいいわれるこの都市は、現在、観光業で成り立っている。島の人口は減少し、水上バスに乗って通勤する人々の姿が見られる。強い日差しにきらきらと光る水面の美しさは素晴らしいが、現在のような観光都市になる以前の、島の雰囲気や島民の暮らしを窺うことができたら、と思った。

夕日に光るヴェネツィアの水面 |

ミラノのドゥオーモでは、大椅子に腰を落ち着かせ、そこにある空気を読むために感覚を研ぎ澄ませる努力をした。すると、微かながら思いが浮かんでくるのであった。旅のはじめからこれほどの集中力を持合せるべきであったと反省した。

とても美しいステンドグラスで飾られた正面中央高く、十字架にはりつけられたイエス=キリストの姿がある。「なぜ、こんなにも美しい空間に、痛みが、苦しみがなくてはならないのか。」という疑念を抱いた。幸せのための犠牲は必要不可欠であるのか。神でもなく人間でもない、言うなれば得体の知れない虚像。いかに科学が進歩しても証明されない神の存在は、証明されないがゆえに「神聖」であるのではないかと感じた。

ミラノ・スフォルツァ城 |

おわりに・・・

イタリア旅行を通して気づいたこととして、市街を走る自動車の七・八割が小型自動車であったように思われる。細い道でも通れるのは小さい車だが軽自動車では四、五人が乗るには狭い、荷物を積むのにトランクは必要だが、道路に沿って縦列駐車をすることを考えるとセダンほど大きくないほうがいいがといったように不足も過剰もない合理的な考え方の表れたスタイルなのではないかと感じられた。

ヴェローナの街 |

ヴェローナの街 |

ヴェローナの街 |

アレーナ(野外オペラの舞台) |

また、これはイタリアに限らず欧米において広く言えることであると思うが、服装や髪型が日本人のそれに比べておおむね自然(人工的でない、との意味で)であり素直である。女性は暑ければ裸に近いような薄着をする。化粧についても、ファンデーションという擬似的な肌で本物の肌を覆い隠すことはあまりしない。髪型も、多くの日本人女性ほどには本来のものから変えることをしない。変えるとはつまり自然な姿を隠すことである。和服は何枚もの布を重ねられていたし、重ね着は現代の日本ではポピュラーな着方である。古い人間や若者でも保守的な人間はあまりに短いスカートや下着ともつかぬような格好は‘はしたない’と考えるし、「隠していること」自体が隠されるはずの女性の化粧や、男女間での性的な行為などが隠されずに公衆の前でなされるのを好ましく思わない。隠すべきものを内に秘めているために、日本人女性は「おくゆかし」かったのである。さらにここで、多くの日本人女性にとって化粧とは服を着るのと同じような感覚をもってなされる行為である。いわゆる「オン」と「オフ」という考え方に則り、「オン」、即ち会社や学校に出かけるときは余所行きの服を着、長ければ何十分もかけて髪型を整え、1mmのズレも許さないといった感じで化粧をする。「オフ」、即ち休日など家で一人過ごすときは家着もしくは寝間着のまま、髪の毛は邪魔にならないように束ね、‘肌休め’のために化粧はしない。「オン」が社会の一部として機能することであるのに対し、「オフ」は社会との、他者(特に知人)との関係を一時的に断つことを意味する。日本人女性にはこの区別がはっきりしているように思われる。これを日本の「ウチとソト」や「ホンネとタテマエ」のなどに読み取ることも可能であるかもしれない。

イタリアは‘太陽の国’と称されることがしばしばあるが、その名の通り、日差しが大変強い。建物の石壁に光が照りつけ、影ができる。この光と影、白と黒のコントラストは、その都市が明朗快活であるように印象づける。私にはこのイタリアに降り注ぐ、物事を例えば善と悪に二分するかのような乾いた力強い陽の光よりも、日本の柔らかく包み込むような穏やかな陽の方が、安心できて心地よく感じられる。このような日本の気候は‘ぬるま湯社会’や‘曖昧な日本’の一要素であると思う。

このイタリア旅行に際しては、「旅」という概念の考察をテーマとして目標に掲げていた。バカンスなのか研究なのか放浪なのか、旅の形態や目的はそれぞれの生活に応じて様々であるが、旅とは時間・空間・自分以外の人間が【異】なる場合における、発見を通じた持論の確認、或いは再認識の作業である。人間は、自分自身で「日常と異なる」と認識できるものを求める。日常のためには非日常が必要である。人間の初期の段階では日常が殆ど全てを占めていたであろうことを思うと、ここに現れた思想・精神の過剰が「豊か」であるというようなことを指しているのかも知れないと考えた。